国外第二居所研究特征、阶段与热点>

——基于CiteSpace的可视化分析

2019-10-21黄薇薇

赵 重,黄薇薇,苏 勤

(安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

0 引言

全球化、逆城市化、老龄化趋势的加剧,交通技术变革引起的时空压缩,个人可支配收入的增长,休闲时间的延长以及旅游消费观念的变革等因素,共同推动了个人流动性的增加,在异地休闲置业已成为一种新的旅游消费趋势。第二居所因其独特的使用者流动性特征、地理空间特征、物质景观特征以及特殊的社会、空间、文化影响,引发了国内外学者的共同关注,成为旅游学、地理学、社会学等相关学科研究的前沿领域。及时梳理国外第二居所研究的现状、主题和趋势,对国内第二居所的研究、发展、规划与管理具有十分重要的理论及实践意义。

已有关于第二居所的综述性研究成果建立在文献阅读基础上的较多,采用科学计量学方法的较少;围绕某一视角和地域进行回顾的较多,整体分析的较少。国外学者Wallace等人对空房、第二居所、度假房产对农村社区的可持续的影响的系统性回顾[1]。Vagner以捷克和瑞典为例,对中欧、后共产主义国家和北欧国家第二居所旅游的演变、现状、区位、规制发展趋势和前景进行了比较研究[2]。Visser从发展中国家的视角对南非第二居所的十多年研究历程进行了回顾[3]。Muller以Coppock编辑的论文集《第二居所:诅咒还是祈福》为基础,对该论文集发表后的36年间国际上第二居所相关问题的变化进行总结[4],还有从乡村视角和北欧视角对第二居所研究进行的回顾[5,6];国内学者刘艳萍专门针对第二居所的概念与范畴,从广义与狭义上进行了界定[7],吴月芳基于流动性视角对第二居所旅游进行了综述[8],王金莲以旅游地理学“人—地关系”为研究脉络,对第二居所旅居研究内容进行了归纳[9]。近年来,运用科学计量学手段分析某一学科或领域的研究基础、热点、前沿与趋势等逐渐成为学术界的一种趋势,旅游地理学也不断涌现相关研究成果,如社区生态旅游[10]、生态旅游[11]、旅游本真性[12]、遗产旅游[13]、乡村旅游[14-16]、农业旅游[17]等等。本研究借鉴已有研究成果,充分运用CiteSpace软件的可视化功能,并结合高被引文献的阅读,试图揭示国外第二居所研究的特征、主要热点与阶段性特征。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

引文数据库(Web of Science,WoS,网址是 http://isiknowledge.com)是美国科学情报研究所(ISI)的产品,收录了9 000多种世界权威的、高影响力的学术期刊,包括著名的《科学引文索引》(Science Citation Index Expanded,SCI-Expanded)、《社会科学引文索引 》(Social Science Citation Index,SSCI)、 《 艺术与人文科学引文索引 》(Arts &Humanities Citation Index,A&HCI)这三大引文数据库[18]。选择“web of science核心合集”为数据来源,以标题中含有“second home”为检索条件,文献的年代分布为1996~2018年,时间切片选择为1年,然后对检索文献的标题和摘要进行仔细阅读,反复筛选,逐一排除与第二居所不相关的文献以及会议简讯、新闻报道等,最终得到187个有效样本研究文献,数据的最后更新时间为2018年9月17日。

1.2 研究方法

CiteSpace是应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要是基于共引分析(cocitation analysis)理论和寻径网络算法(pathfinder network scaling,PF-NET)等,对特定领域文献(集合)进行计算,引探寻出学科领域演化的关键路径及知识转折点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在的动力机制的分析和学科发展前沿的探测[19]。运用CiteSpace软件中国家、机构、作者、期刊等图谱的绘制功能,展现国外第二居所研究在国家、机构、作者与期刊上的分布特征;依据对关键词时区视图、地理可视化图谱与节点文献的分析,分析第二居所研究的阶段特征;通过对关键词、高被引文献的解读,总结第二居所研究的热点。

2 结果与分析

2.1 年度发文量增长状况与学科及期刊分布

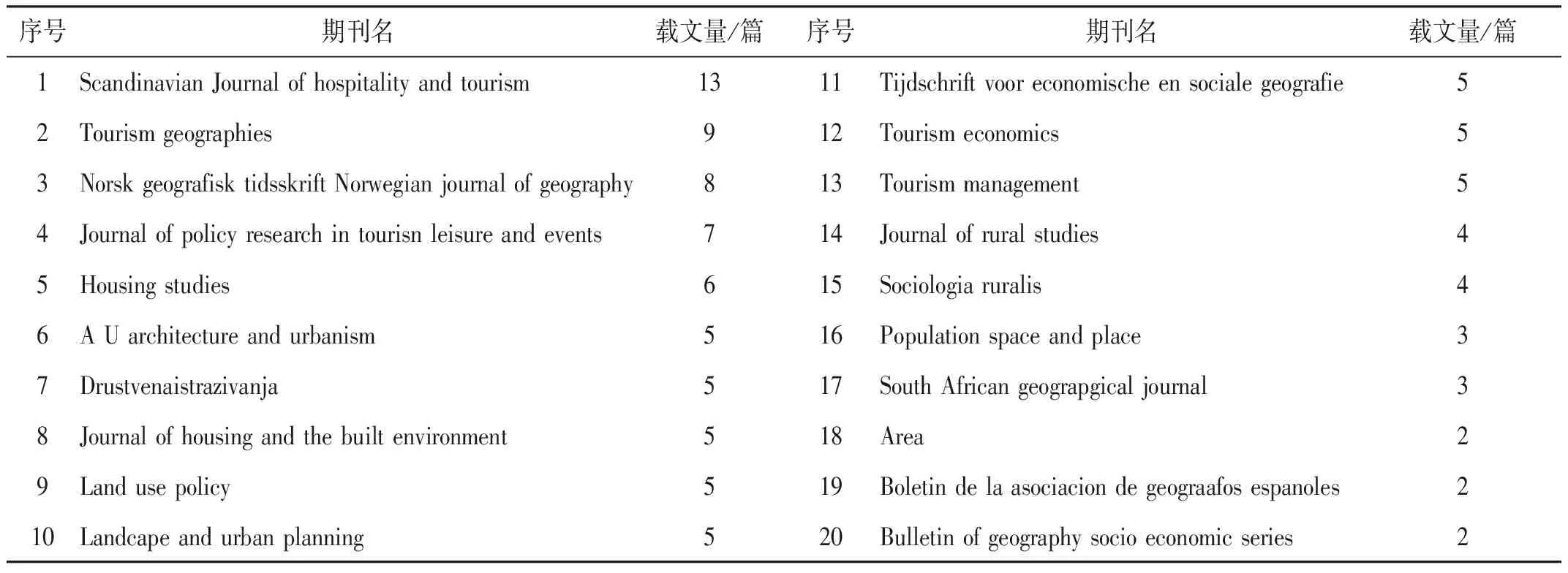

由图1可知,国外第二居所研究的年度发文量整体呈波动增长的趋势,阶段性明显。学科分布上呈现多学科交叉融合的特征,主要集中在社会科学(31.016%,58篇)、地理学(30.481%,57篇)与环境生态学(21.925%,41篇)等学科,其次是社会学(13.369%,25篇)、城市研究(13.369%,25篇)、企业经济学(12.299%,23篇),其他学科关注较少。载文期刊主要是旅游、地理、房产、规划、土地等类别,旅游学与地理学是主要的学科视角。

表1 第二居所研究发文量前20位刊物及刊文数量

图1 第二居所研究年度发文量与学科分布图

Fig.1 The map of annual piblictions and subjects cayegory in second home research

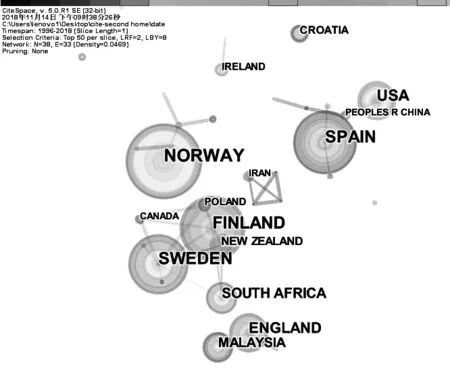

2.2 国际第二居所研究的主要国家、机构与作者

2.2.1 主要研究国家与机构

从研究国家看(图2、表2),国外第二居所的研究主要集中在欧洲、北美、南非等地。欧洲部分主要集中在挪威、芬兰、瑞典等北欧国家,以及西班牙、英国、德国、法国等西欧国家。非洲部分主要集中在南非,北美以美国、加拿大为主。其他地区还有马来西亚、新西南等地。由第二居所研究力量的空间分布可知,发达国家是第二居所研究的主体,发展中国家占比较小,第二居所研究在空间分布上呈现出明显的集聚性与不均匀性。

序号国家频次/次序号国家频次/次序号国家频次/次序号国家频次/次1挪威246英国1311爱尔兰616巴西32西班牙217南非1112波兰517德国33芬兰218马来西亚1013加拿大418瑞士34瑞典199新西兰714伊朗419捷克25美国1410克罗地亚615中国420法国2

从研究机构来看(图2、表3),以瑞典于默奥大学和芬兰东部大学为核心,包括南非威特沃思兰德大学、芬兰坏境学会、新西兰坎特伯雷大学在内,分别形成了第二居所研究最大的两个学术共同体,其内部合作较为紧密;以挪威社会科学研究院与挪威东部研究所为中心节点分别形成了较具有代表性的小型合作网络,另有部分研究机构相对孤立,与其他机构之间联系较少,如西班牙巴塞罗萨自治大学与马来西亚大学。总体上,国际上第二居所研究已经形成了少数的核心合作网络。

表3 1996~2018年第二居所研究前18位研究机构

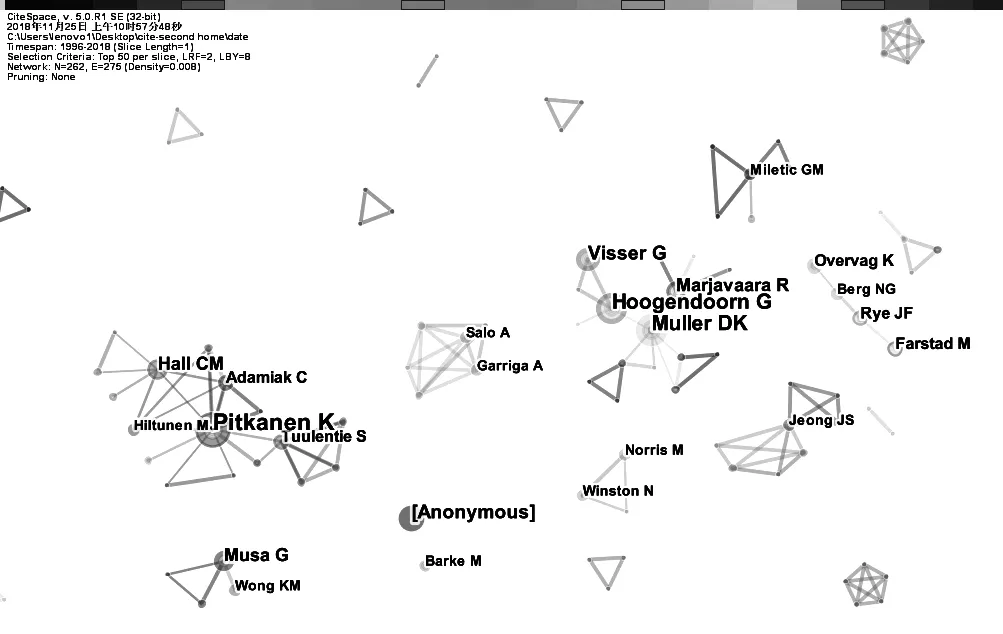

2.2.2 主要研究作者及其合作网络

本研究将共现频次达到3次以上的作者视为核心作者,并整理出包含核心作者的合作网络(图3、表4)。整体来看,第二居所研究的已经形成了2个高频共现的合作网络,分别是Pitkanen为核心的学术合作网络和以Hoogendoorn G、Muller DK为核心的学术合作网络。这两个学术共同体内部核心作者均达到4个,作者总数达16个,总连线数超过20条,总共现频次均超过40次,网络内节点等级梯度明显,合作紧密,他们是第二居所研究的核心力量。高频共现的小型合作网络较少,主要有Farstad M、Rye JF、Overag K、Berg NG 组成的合作网络与Musa R、Wong KM等人组成的4人合作网络,尽管节点总数较少,但人均发文量较高,合作紧密,总共现频次均超10次。序号4、5、7、8的合作网络均有1~2个核心作者,网络内作者总数、作者间合作频次均相对较低。以Anonymous、Barke M为代表的两个作者虽然各自发文量较多,但缺少与其他作者的合作,表现出较强的独立性。其他大部分都是缺乏核心作者的小型合作网络,内部作者数量与连线均较少。

图3 第二居所研究作者共现图谱

序号核心作者及出现次数高频作者数总节点数总连线数总频次1Pitkanen(9)、Hall CM(5)Adamiak C(4)Hiltunen MJ(3)41727442Hoogendoorn G(8)、Muller DK(8)、Visser G(6)、Marjavaara R(5)41620423Farstad M(4)、Rye JF(4)、Overag K(4)、Berg NG(3)444154Salo A(3)、Garriga A(3)2614145Jeong JS(3)1814126Musa R(5)、Wong KM(3)244117Miletic GM(3)16798Winston N(3)、Norris M(3)23379Anonymous(6)110610Barke M(3)1101

2.3 国外第二居所研究的阶段性特征

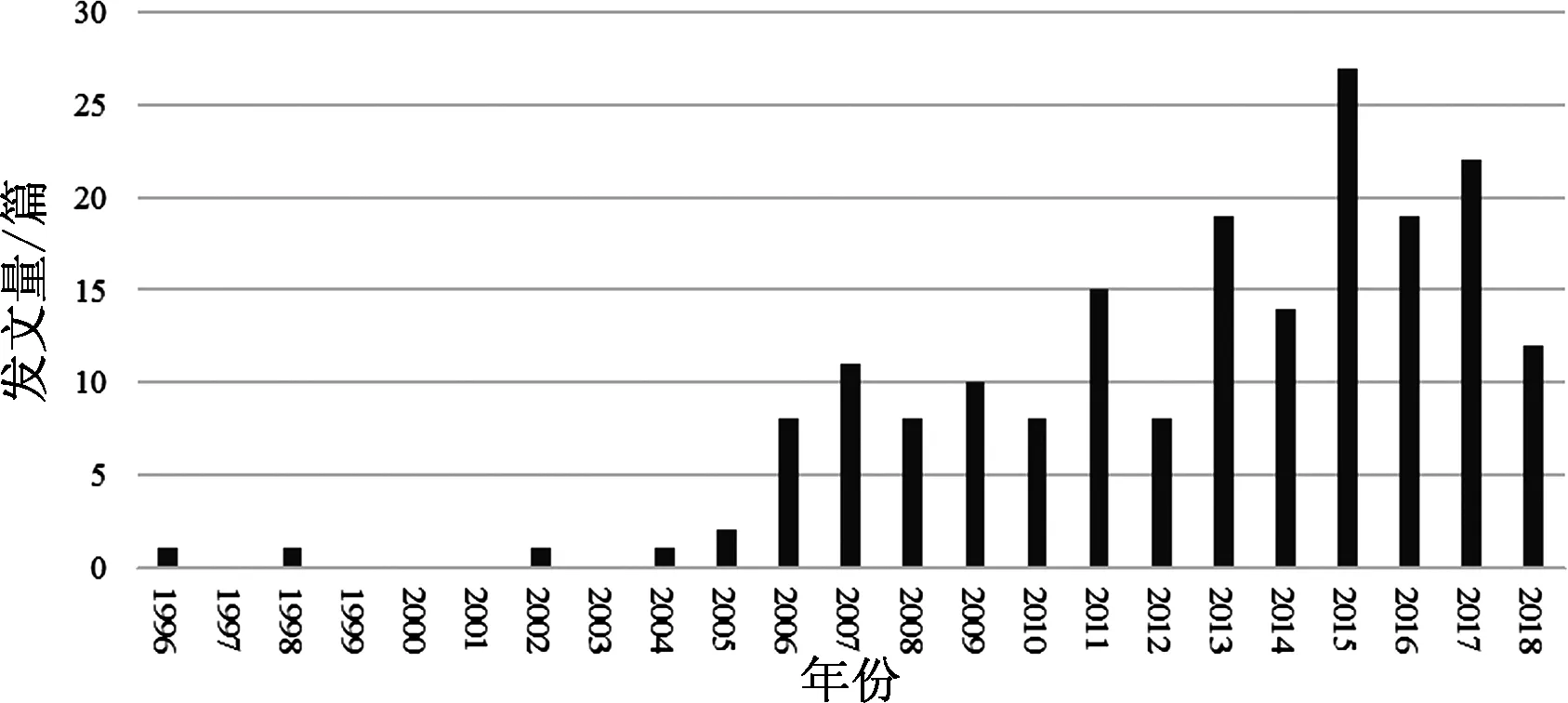

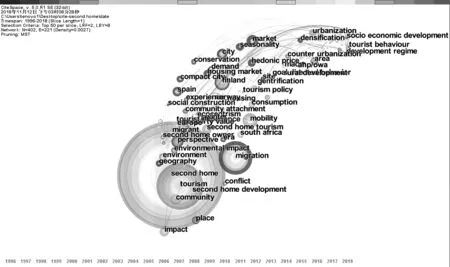

通过文献阅读发现国外第二居所研究整体上经历了3个发展阶段,1977年以前为早期发展阶段,1977年到20世纪80年代末为沉默阶段;20世纪90年代至今是国外第二居所研究的复兴阶段,由于web of science核心合集中仅收录1996年以后的文献,结合时区视图和地理可视化视图所显示出来的规律,将1996年以后进一步划分为:初始复兴期、快速复兴期、全面复兴期3个阶段,并对各阶段研究内容、特征、空间分布格局进行总结。

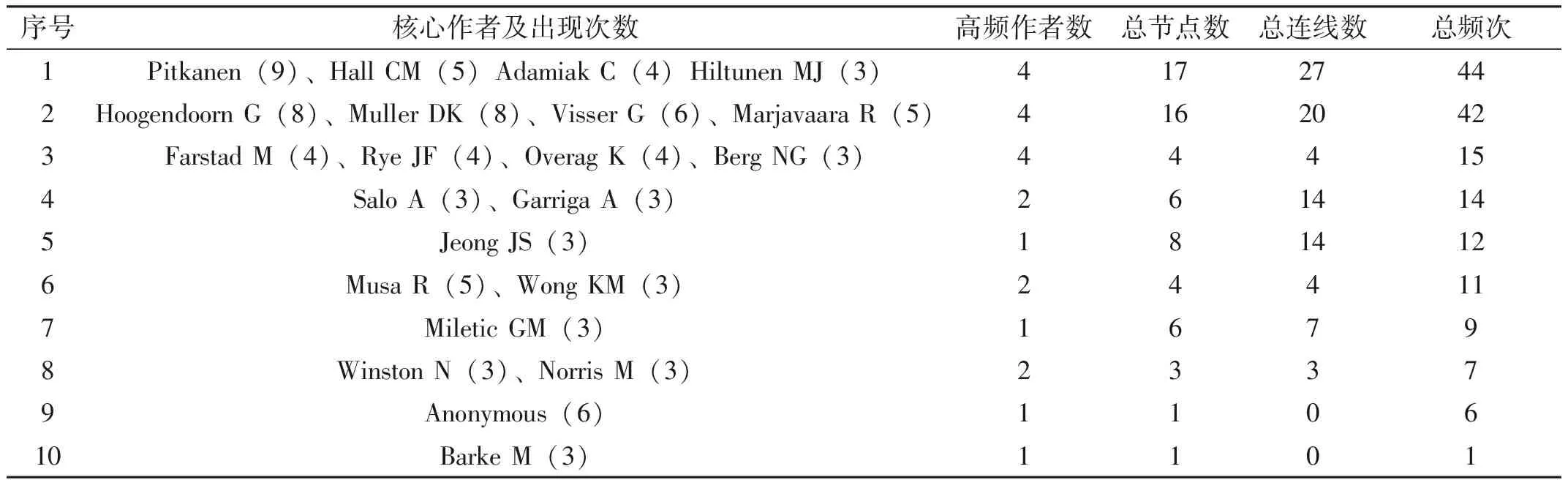

图4 第二居所研究关键词共现时区视图

图5 第二居所研究合作网络地理可视化图谱(1996~2018年)

2.3.1 第二居所研究的整体阶段划分

早期发展阶段。这一阶段大致始于 Ljungdahl对斯堪的纳维亚半岛第二居所空间分布模式的探讨[20],二战后由于中产阶层的兴起、个人可达性的提升以及北欧传统度假文化的影响,第二居所在北欧国家开始兴起,Wolfe是早期研究者中的代表之一,他的系列研究奠定了该阶段空间分析的范式基础[21-24],20世纪70年代,第二居所社区影响成为研究热点,集中反应在Coppocks汇编的《第二居所:祈福还是诅咒?》一书中,通过汇集不同国家的案例,回顾了早期第二居所的发展历程,尤其关注了第二居所给英国乡村带来的矛盾与问题、第二居所的价值,并对第二居所的前景做出了预判[25]。该阶段的研究区域主要是北欧、西欧、北美等地,尺度上多为小尺度。

中期衰落阶段。随着Coppocks《第二居所:祈福与诅咒?》一书的出版,第二居所研究进入了冬眠期,在该书中,他们过于强调第二居所给地方社区带来的消极影响,认为第二居所是不必要的,第二居所对地方社区造成了社会替代的威胁,并且占用了公共资源等等,由此给第二居所定下了悲观的论调[25]。另一方面,支持第二居所建设的项目也大量停止了,旅游业出现了国家化的趋势。第二居所的发展与研究进入了冬眠期,研究成果大幅减少。

后期复兴阶段。20世纪90年代以来,国际第二居所研究呈现出全面复兴的趋势。Muller对此提出了3个重要解释:第二居所在国际间与区域间不断增加的流动性;对旅游业的经济、社会、文化影响的认知日益提升;政府有意识地将第二居所作为区域发展的战略[26]。这一阶段,研究范围也逐渐从发达国家扩散到发展中国家;社会科学领域普遍出现文化转向,也推动了第二居所研究视角的多元化。第二居所、流动性、旅游、房地产之间交叉融合,逐渐成为多学科多领域的研究热点。第二居所的研究内容也逐渐扩展到业主与当地居民的动机、态度、行为特征、情感依恋、身份认同等主题。

2.3.2 第二居所研究的微观阶段划分

初始复兴期。从web of science 核心合集收录的文献来看,1996~2003年,为第二居所研究复兴的初始阶段,收录到web of science 核心合集的文献较少,仅有3篇,关键词数量也较少。该阶段全球范围内整体上节点稀疏,地区间联系较少,欧洲是国际第二居所研究的发源地,1999年最早出现在英国与芬兰,然后出现在北欧与西欧其他国家,以及北美、印尼、南非等地,第二居所研究尚未形成紧密的合作网络。

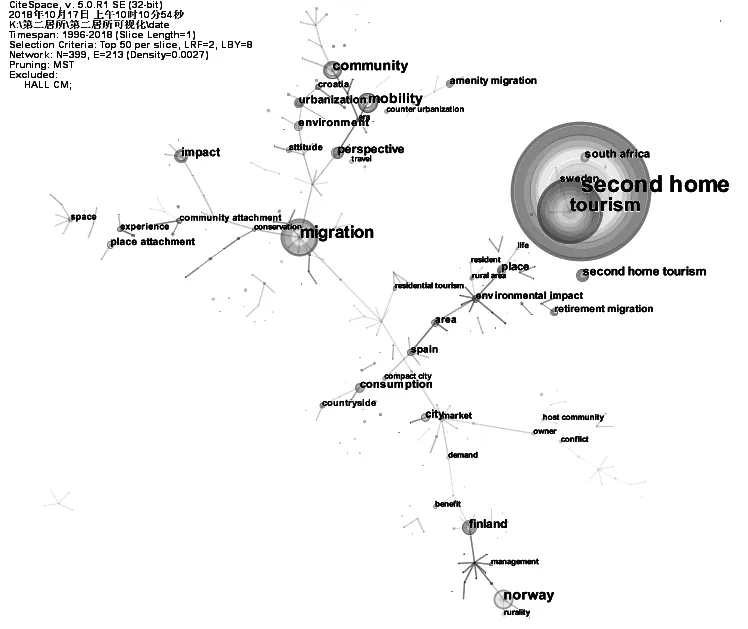

快速复兴期。2004~2012年,研究成果迅速增长,尤其是2006年起,表现出明显的增长拐点,从关键词来看,第二居所、旅游、移民、社区、影响、视角、环境、环境影响等关键词均出现在2006年前后,该阶段后半期出现了挪威、芬兰、南非、城市、消费、舒适移民等关键词。中心性较高的关键词有移民、房产市场、市场、季节性、享乐价格模型等。结合突现文献、高被引文献分析发现,Muller汇编的《旅游、流动性、第二居所》一书标着这一阶段的开启,突破了第二居所研究传统空间分析思维的局限,将第二居所现象置于流动性与旅游的背景下进行分析,为第二居所研究提供了多种视角[26]。Gallent对英国及欧洲其他国家第二居所当前问题的批判与总结,以及指出英国与其他欧洲国家问题之间的关键区别所在,揭示了不同地理背景和国家制度的条件下,第二居所的不同影响[27]。对第二居所本身意义、业主地方依恋的研究在2006年出版的《多元居住与旅游:商谈场所、家园与身份》一书中得到总结,该研究表明,第二居所业主对地方有较高的依恋水平[28]。Paris首次将中产阶级化、全球化、消费主义、环境因素与投资等因素综合到一起,结合欧洲、澳大利亚、南非和亚洲的多案例分析,发现财富和流动性的增长是第二居所拥有率越来越高的主要推动力,也为以后的学者评价第二居所发展的利弊提供了一个更加平衡的视角[29]。

空间格局上来看,该阶段北美第二居所研究节点增长迅速,内部合作不断加强,成为继欧洲之后国外第二居所研究的又一区域中心。美国、欧洲、南非等地合作密切。欧洲内部西班牙、英国与东欧国家之间合作更加紧密。南太平洋维拉港、瑞典斯德哥摩尔等个别地区节点较大。北非、澳大利亚、东欧、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国家与地区开始进入国际第二居所研究的网络中,中国广州、上海等地出现个别节点。

全面复兴期。2013年以后,出现了地区、城市化、所有权等高频关键词,中心性较高的关键词有致密化、反城市化、地区、社会经济发展、旅游行为、发展机制等。在全球范围内城市化不断加深的背景下,城市建筑密度不断增加,居住环境日益恶化,直接导致了第二居所使用率的增加[30]。大量城市人口开始季节性的流向乡村,表现出明显的逆城市化与反城市化的倾向[31]。乡村地区第二居所的发展也间接当地的社会经济的转型,使得乡村社会景观各方面均发生了变化[32]。另外,第二居所的发展也与国家政策密切相关,第二居所实践的变化反映了所处的社会、政治、经济和文化背景[33],一些欠发达地区,在政策的引导下开始大力发展第二居所,典型案例如马来西亚“我的第二居所”项目,近年来热度高涨,引起了学术界的格外重视,在此展开了大量研究[34-42]。

该阶段,南非、澳大利亚、马来西亚等地相继崛起,南非、澳大利亚成为继欧洲、北美之后第二居所研究新的区域中心,马来西亚、印度尼西亚、日本、韩国、中国等亚洲国家第二居所研究节点不断增多。中美地区如古巴、哥伦比亚、厄瓜多尔,非洲加纳,南美巴西里约热内卢等发展中国家与地区,首次进入第二居所研究的视野,第二居所研究逐渐从发达国家与地区扩散到发展中国家,逐渐形成全球性的研究者合作网络,国内对第二居所的研究关注仍然较少。

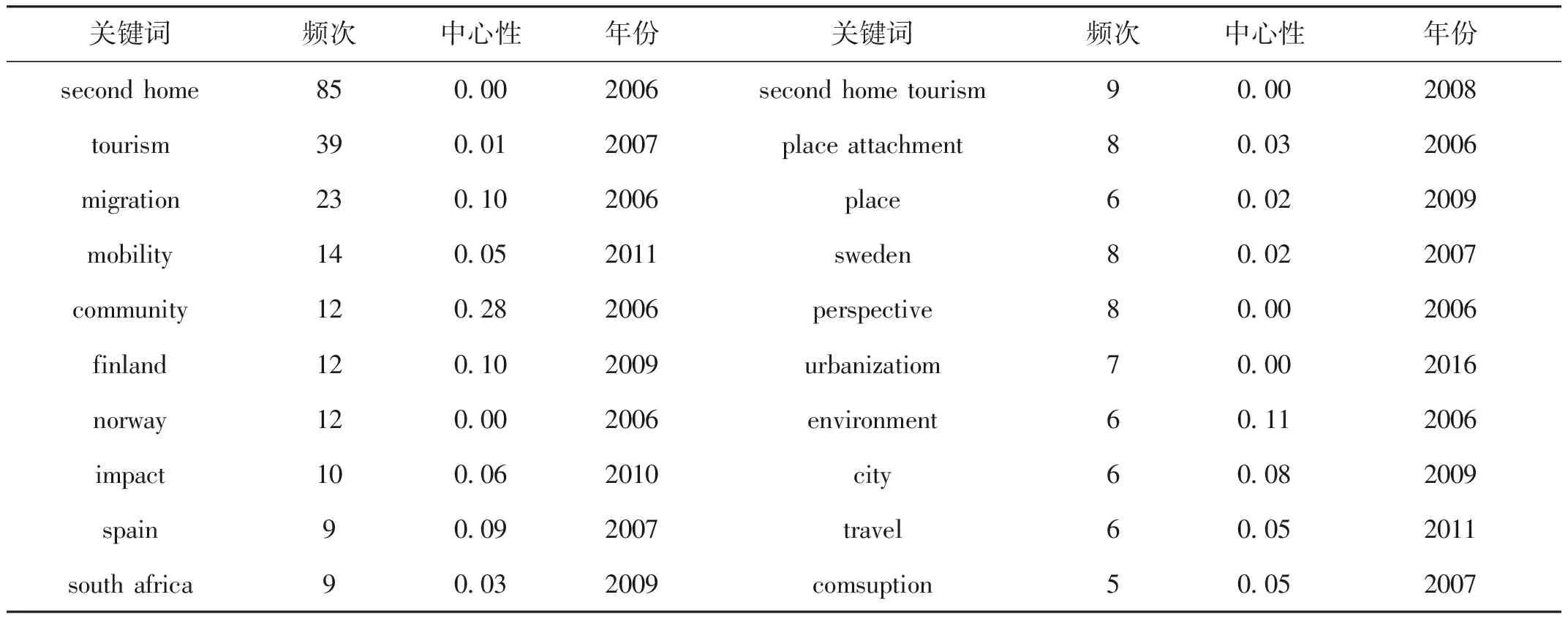

2.4 国外第二居所研究热点领域

关键词是一篇文章的核心内容与观点的精炼表达,本研究利用CiteSpace关键词共现功能,绘制国际第二居所研究的关键词共现图谱,通过对关键节点文献的解读,总结第二居所的研究热点,关键词节点越大表示该关键词共现频次越高,越能代表该领域的研究热点。图4可见,第二居所、旅游、移民3个关键词是第二居所研究领域中最受关注的热点关键词,且3者之间存在紧密的相关性,其次是流动性、社区、挪威、影响、芬兰、视角、第二居所旅游、所有权、南非等等。结合文献阅读与热点关键词解析,本研究认为,国外对第二居所研究的热点内容主要包含3个方面:一是对第二居所概念体系与背景的探讨,如“季节性移民”“退休移民”“舒适移民”“跨国移民”“居住旅游”等关键词,不同的学者分别从“流动性”“城市化”“反城市化”“全球化”“后现代化”“老龄化”等视角进行了研究;二是第二居所旅游影响,如“社区”“东道主社区”“乡村地区 ”“影响”“冲突”“环境”“环境影响”等关键词;三是对第二居所业主行为特征与情感依恋的研究以及当地居民的行为态度与感知特征的探讨,如“地方依恋”“社区依恋”“态度”“动机”等关键词。

图6 关键词共现网络图谱

关键词频次中心性年份关键词频次中心性年份second home850.002006second home tourism90.002008tourism390.012007place attachment80.032006migration230.102006place60.022009mobility140.052011sweden80.022007community120.282006perspective80.002006finland120.102009urbanizatiom70.002016norway120.002006environment60.112006impact100.062010city60.082009spain90.092007travel60.052011south africa90.032009comsuption50.052007

2.4.1 第二居所概念体系与理论辨析

第二居所的概念体系主要包含两方面,一方面是对第二居所本身的定义,另一方面是对第二居所业主这一对应群体的称呼。第二居所相关术语也一直存在争议[43],其替代性术语有休闲住宅(recreation homes)[44]、度假住宅(vacation homes)[45]、夏季住宅(summer homes)[46]、小屋(cottages)[21,47]、周末住宅(weekend homes)、替代性住宅[48]等等[26],它们虽然都指向第二居所,但名词之间仍有细微的差别,均有其适用范围。根据第二居所本身的可移动性特征,可分为不可移动的第二居所住宅、度假公寓;半移动式的拖车、移动的家、休闲用的交通工具、帐篷、活动住宅等;还有移动性的帆船等,但大多数学者主要关注的是不可移动的第二居所。这些概念间存在一些共同特征,首先它们在空间上位于常住地之外;且位置多为固定的,其次在功能上主要是用于休闲、度假、养老;而时间利用上大部分都是临时性的。

不同学者对“第二居所业主”的称呼也不同,如第二居所业主(second home owner)[49,50]、季节性移民(seasonal migration)[51]、退休移民(retirement migration)[52-54]、舒适性移民(amenity migration)[55,56]等等。第二居所使用者与第二居所业主是从房屋产权属性与使用特征上的区分,季节性移民与退休移民则从流动性特征上对不同类型的使用主体进行了界定,舒适性移民、逃避者等则结合动机与流动性特征进行定义。第二居所概念体系的复杂性与差异性反映了第二居所类型的多样性以及业主群体内部存在的异质性。

2.4.2 第二居所旅游影响研究

第二居所的影响主要表现为经济、社会文化、环境三方面。早在1977年,Coppock等人编纂的论文集中,就从不同案例地出发,系统讨论了第二居所的影响,当时认为第二居所是不必要的,总体上认为第二居所的影响是消极作用大于积极作用。但20世纪90年代以后,学者们开始更加客观地评价第二居所旅游影响。研究表明,在经济上,第二居所一方面促进了地方经济发展、带动就业、为地方创税,尤其是在南非发展中国家的农村地区,第二居所更是推动地方经济发展的重要手段[57-63],但另一方面也导致当地物价房价抬升、居民生活压力增大、公共服务供给与基础设施建设开支增加等问题[64]。社会文化上,一方面第二居所业主为东道主社区带来了社会资本,增强了东道主社区与外界的联系,强化了社区抵抗风险的能力,另一方面也使得地方人口构成复杂化、社会网络膨胀、文化构成多样化,本地居民外迁、社会空间重构等等[65-69]。环境影响上,一方面业主因为当地的优质环境吸引至此,因而在环境保护上比当地居民更加积极,另一方面,客观上第二居所及基础设施建设,不可避免地会产生大量环境污染物,也会造成土地利用方式转变,能源与水资源消耗加剧,生活垃圾的增加,尤其是规划缺失造成的自然景观破坏、物种减少等生态问题[25,44,61,70-78]。

2.4.3 第二居所业主行为特征与情感依恋

随着研究视角的多元化,从第二居所业主及当地居民的行为特征与情感依恋逐渐受到重视,主要包含第二居所动机、态度、决策、感知与地方依恋等方面。已有研究表明,第二居所业主购买动机较为多元,有出于对城市日常生活的逃避[79];有亲近自然、回归自然的需求,对家庭团聚的期盼与儿时童年回忆的念想[80];单纯的休闲、度假、退休、养老、疗养身心;也有对理想生活方式的追求[80,81],对身份与地位的表达[79]等等,多元的动机反映了第二居所业主需求的层次性与差异性。第二居所业主及当地居民的态度的研究是第二居所社区冲突研究中的重要内容,通过对比第二居所业主与当地居民对地方发展、环境影响的感知与态度的差异,可以展现出第二居所业主与当地居民之间的利益冲突与社会融合[54,80,81],20世纪90年代早期,Kaltenborn就认为对很多家庭而言,日益增加的流动性意味着多重的地方依恋[48],对第二居所地方依恋的研究在2006年McIntyre的《多元居住与旅游:商谈场所、家园与身份》一书中达到了高潮[28]。该书收录了多个方向的案例研究,发现第二居所业主对地方的依恋程度较高。Stedman的研究也发现季节性居民表现出更高的依恋水平,但其创造和意义基础各不相同:永久居民的依恋根植于社交网络和社区意义,而季节性居民依恋则是通过环境质量和逃避日常生活的意义培育出来的[82]。

3 结论与讨论

3.1 结论

(1)1996~2018年,国外第二居所研究成果呈波动上升的趋势,具有明显的阶段性;学科分布上以地理学与旅游学为主导,呈多学科交叉融合趋势;旅游类期刊载文量占比最高,其次是地理、房产、规划与土地类期刊;发文国家与地区主要集中在北欧、西欧、北美、南非等发达地区;于默奥大学、芬兰东部大学、挪威科技大学、南非威特沃思兰德大学、马来西亚大学、葡萄牙社会科学研究所是第二居所研究的核心机构。以Pitkanen K与Hoogendoorn G为核心分别形成了两个合作紧密的学术共同体。

(2)研究阶段上,整体来看,国外第二居所研究可以划分为1977年以前的早期发展阶段,1977年至20世纪80年代末的衰落阶段,20世纪90年代以后的复兴阶段。该领域研究起源于欧洲,早期以空间分析为主导视角,地理学者是主要的研究群体,第二居所对流入地社区的影响引起广泛关注,90年代以后,随着个人可支配收入与流动性的增加、老龄化的加剧,第二居所研究在全球范围内引起复兴热潮。依据关键词共现时间图谱与地理可视化图谱所显示的规律,将1996年至2018年进一步细分为3个阶段,1996~2004年为早期复兴阶段,收录在wos核心合集中的文献较少,2004~2012年为快速复兴阶段,研究视角多元化,研究学科交叉化,2013年以后第二居所研究在南非、东南亚、南美等欠发达地区掀起热潮,呈现出全球化的趋势,新的研究热点不断涌现。

(3)研究热点上,第二居所的概念体系与理论辨析、第二居所旅游影响、第二居所业主及当地居民行为特征与情感依恋的研究是该领域3个最主要的研究热点。国外对第二居所的概念指称尚未完全统一,但均指向休闲、度假、养老等功能,功能利用上区别于第一居所,时间利用上具有临时性,使用者行为特征上具有流动性。第二居所的兴起,给当地社区带来经济、社会、文化、环境等多方面的影响,正面效应与负面效应并存,受到学术界的持续关注,不同地域背景下其影响存在较大差异。第二居所业主的动机、环境影响感知、态度、行为特征、情感、地方依恋逐渐成为该领域新的研究热点。

3.2 讨论

目前,国际上对第二居所仅有部分国家进行统计,且存在标准不一的问题,未来该领域的研究应就第二居所进行细分与界定,为该领域研究及政府管理提供参考。第二居所业主群体内部存在较强的异质性,不同类别的业主其动机、行为特征、地方依恋、感知、态度等各方面均存在较大差异,未来应加强该领域的类型学研究,进一步深化对该群体的认知。

第二居所大范围的出现,与中产阶层的崛起以及不断增加的流动性紧密相关,然而第二居所的拥有并不局限于发达国家与富贵阶层,这种现象背后的复杂原因是什么,需要进一步的理论解释。

第二居所在不同地理、制度、文化背景下,其社会经济影响存在着巨大的差异,多案例比较研究仍然十分必要。现有第二居所影响的研究较多关注流入地的影响,对流出地的影响关注较少,第二居所旅游影响的研究仍有较大的空间。

社区治理作为第二居所研究的热点领域,已有研究表明较多的社区存在冲突,但从社区尺度对第二居所业主及当地居民的社会互动、交往、融合、隔离与分异等方面的研究较少,加强该领域的研究对缓解社区冲突,建立和谐社区具有重要的实践意义。

第二居所是城市化发展到一定阶段的产物,也是城镇系统中重要的组成部分,第二居所的大量涌现不断塑造城市与乡村的空间形态,然而当前对第二居所的空间截面分析居多,纵向过程研究较少,地理与物理空间研究居多,社会空间视角较少,未来可从社会空间的视角揭示不同尺度、不同地域下第二居所空间演变的过程、特征、驱动机理与社会效应。