废弃粗骨料再生混凝土的力学性能研究

2019-10-20杨秀芬梁嘉俊周峰张弛

杨秀芬 梁嘉俊 周峰 张弛

摘 要:再生混凝土是现代绿色建筑可持续发展的一大研究课题。本文通过测试废弃的 C40 混凝土梁破碎后用作再生粗骨料制成取代率的混凝土(0%、25%、50%)再生立方体抗压强度、立方体劈裂抗拉强度等力学指标分析不同粗骨料取代率对再生混凝土各项力学性能的影响情况。

关键词:再生混凝土;再生骨料取代率;基本力学性能

再生混凝土是指将废弃混凝土破碎、清洗及筛分后,天然骨料被部分或全部取代后制成的混凝土,解决了原生混凝土的原材料生产需要大量天然砂、天然石料的消耗所造成大量的石油资源耗损从而影响环境[1]的难题。

再生混凝土只有天然骨料—新砂浆一种界面,相比普通混凝土有较多的界面过渡区,应力集中的现象比较明显,再生骨料由于破碎、加工筛选引起损伤,以及之前的水泥砂浆会在表面附着,导致再生混凝土的性能和普通混凝土相比有较大差异[2]。

本文以废弃的 C40 混凝土梁破碎后用作再生粗骨料替代率作为变量,配置了不同取代率的再生混凝土,分析基本力学性能变化情况。

一、 实验材料及制备

(一)实验原料

实验采用某水泥厂的 42.5R 普通硅酸盐水泥(C),密度为3.16 g /cm3,天然黄沙作细骨料(S),天然粗骨料(RCA)取粒径为5-25mm的岩石颗粒,再生粗骨料(RFA)采用粒径与天然粗骨料一致的由C40混凝土梁破碎分级取得的,已知所用的再生粗骨料含水率为4.1%,吸水率为7.56%,为补偿再生混凝土自身吸水达到饱和面干时的吸附水,需在配置时添加再生骨料含量的3.46%的补偿水(CW)。试验配合比如表 1 所示。

(二)试件的制备

根据《普通混凝土设计规程》(JGJ55-2011)的配合比要求,分别对于再生粗骨料3种取代率 0%,25%,50%的C35混凝土试件,制作尺寸为100mm×100mm×100mm的立方体劈裂抗拉和立方体抗压试件每组各3块,抗折强度和轴心抗拉强度试件尺寸为100mm ×100mm×400 mm,每组试件有3个,碳化实验的试件尺寸为100mm ×100mm×400 mm的棱柱体混凝土试件每组各3块。

二、再生混凝土基本力学性能

(一)实验步骤

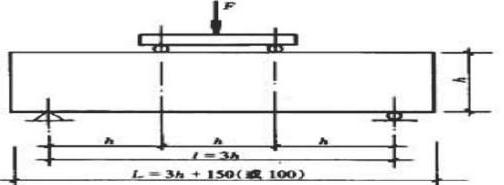

立方体抗压试验、轴心抗压强度试验、劈裂抗拉强度试验及抗折实验基本步骤如下图:

抗折强度试验按下图布置:

(二)实验结果分析

1、抗压强度

早期国内外有部分学者认为伴随着再生骨料的输入,会在一定程度上降低混凝土的立方体抗拉强度和轴心抗压强度,Nixon发现再生混凝土的抗压强度相比普通混凝土有所降低,降幅最大可达到20%[3],国内学者肖建庄在试验中测得再生混凝土抗压强度的降低幅度在30%左右[4]。但本次试验中,由表2及图1可以发现,两者的立方抗压强度和轴心抗压与再差距不大,其中立方体抗压强度随混凝土试件中废弃骨料的取代率的增加使抗压性先下降后上升,而轴心抗压强度则有较明显的上升趋势,通过对试验原料以及数据的分析探讨,得出以下原因:①再生粗骨料服役年限對再生混凝土强度有一定影响,服役年限较低以及服役年限较高的再生骨料制备的再生混凝土的抗压强度比较接近,力学性能相差不大,而服役年限处于两者之间的再生骨料制成的混凝土抗压性能较差;②制备试件所用的再生骨料是经机械破碎后筛选留下来的粘结强度高的部分,故提高了再生混凝土的整体强度。③再生骨料具有较高的吸水性能,难以保证再生混凝土中各部分具有相同的水灰比。

2、劈裂抗拉强度和抗折强度

再生混凝土28天后的劈裂抗拉强度比普通混凝土低,如图2可见,混凝土劈裂抗拉强度呈现明显的降低趋势,主要原因是再生混凝土内部缺陷以及粗骨料本身存在的细小裂缝,对抗压性能的影响忽略不计,但是受拉破坏影响较大。同时,由于废弃的再生粗骨料与水泥石界面间的黏结力较小,即使水泥石界面和再生骨料之间具有相对较大的摩擦系数,对抗拉强度的影响较小,但是再生混凝土在受拉时极易产生开裂破坏现象。

四、结论与未来展望

本文通过研究了不同取代率再生骨料对混凝土力学性能的影响程度,得出以下结论:

(一)普通混凝土试件与再生混凝土试件的抗压性能差异较小,随混凝土试件中再生粗骨料的含量的增加,立方体抗压强度先下降后上升,而轴心抗压强度则有显著的上升趋势。

(二)不同再生粗骨料取代率的再生混凝土和普通混凝土相比,抗折强度几乎相同,没有较大的差异性,现实应用中在一定程度上可以相互替代。

在未来发展中,混凝土的再利用将会是促进现代化绿色建筑的一大热门重点,本文研究了再生粗骨料对于混凝土力学性能影响,但由于变量比较单一,未从水灰比等变量分析。总之,再生混凝土的现实应用还有很长的路要走。

参考文献:

[1]崔正龙,路沙沙,汪振双.不同强度砂浆界面过渡区对再生骨料混凝土性能的影响[J].硅酸盐通报,2011,30(03):545-549.

[2]马嵘.论再生混凝土在生态建筑中的意义[J].混凝土,2003(10).

[3]Nixon P J . Recycled concrete as an aggregate for concrete—a review[J]. Matériaux et Construction, 1978, 11(5):371.

[4]肖建庄,李佳彬,孙振平.再生混凝土抗压强度研究[J].同济大学学报(自然科学版),2004(12).