流失文物的“回国之路”

2019-10-18俞肖

俞肖

从英国追索青铜虎鎣。

北朝菩萨立像。

从日本追索曾伯克父青铜组器。

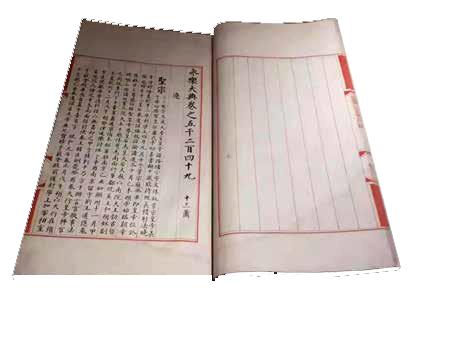

《永乐大典》成书于明永乐六年(1408年),是我国历史上享有盛誉的皇家巨典和百科全书。全书共计22937卷,分装为11095册,约3.7亿字,汇集了当时所能见到的我国上自先秦、下迄明初约8000种古代典籍,堪称辑佚之渊薮。明嘉靖年间曾摹录一套副本。《永乐大典》已知存世仅800余卷、400余册,每一册均极为珍贵。

为庆祝中华人民共和国成立70周年,我国首次对流失文物追索返还工作成就进行全景式展览——“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”在国家博物馆展出。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”文物承载国运,牵连民心。70年筚路蓝缕,路转峰回,每一次文物回归之路,都在凝聚着民心,激昂着力量,重重擂响中华民族走向复兴的|鼓点。

2019年9月17日,由文化和旅游部、国家文物局主办,中国国家博物馆、中国文物交流中心承办的“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”在中国国家博物馆开幕。伯远帖、五牛图、王处直墓浮雕石刻、龙门石窟石刻佛像、秦公墓地金饰片、皿方罍、圆明园青铜虎鎣、曾伯克父青铜组器等珍贵回归文物精品云集。

“为做好展览筹备工作,国家文物局系统梳理了中华人民共和国成立70年来300余批次、15万余件回归文物情况,精心遴选25个具有代表性的文物回归案例,统筹调集全国12个省市、18家文博单位的600余件文物参展。”国家文物局副局长关强介绍,展览以新中国成立70年来文物回归典型案例为呈现重点,以流失文物追索返还工作制度建设为串联主线,通过回归文物和文献影像等辅助展品的展示呼应,勾勒描绘出流失文物七十载回家之路的壮丽图卷。

文物回归的曲折历程与精彩故事

展览分为四个部分,序章“圆明梦归”,以圆明园兽首铜像由散到聚的今昔对照为引线,折射中华民族从屈辱危亡走向复兴的历史进程;第一单元“革故鼎新昔往今归”,通过前苏联和前民主德国返还《永乐大典》与义和团团旗、从香港抢救征集珍贵文物、华人华侨捐赠文物等代表案例,展现新中国成立伊始,党和政府迅速扭转鸦片战争以来珍贵文物大量流失的局面,开启流失文物回归的序幕;第二单元“多措并举殊途同归”,通过从英国追索三千件文物、从美国追索王处直墓浮雕、颐和园文物回归、龙门石窟石刻佛像回归等典型案例,表现改革开放后,我国政府立足双边合作,探索流失文物追索返还的有效途径;第三单元“协和万邦四海归心”,通过从法国追索秦公墓地金饰片、从英国追索圆明园青铜虎鎣、美国返还文物、意大利返还文物、从日本追索曾伯克父青铜组器等重要案例,展示党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,我国流失文物追索返还工作取得的重大突破与发展。

商代皿方罍

邓峪石塔塔身回归。

此次展览以新中国成立以来文物回归典型案例为呈现重点,以流失文物追索返还工作制度建设为串联主线,通过回归文物和文献影像等辅助展品的展示呼应,勾勒描绘出流失文物七十载回家之路的壮丽图卷。展出的这批文物尽管类别不一,年代不一,但它们有一个共同点:都是历经坎坷,回流而来。

展览中展出的《永乐大典》,是我国历史上享有盛誉的皇家巨典和百科全书,共计22937卷,分装为11095册,约3.7亿字,汇集了当时所能见到的我国上自先秦、下迄明初约8000种古代典籍,堪称辑佚之渊薮。明嘉靖年间曾摹录一套副本。《永乐大典》已知存世仅800余卷、400余册,每一册均极为珍贵。

19世纪中叶,列强的坚船利炮,震破了晚清朝廷天朝上国的迷梦。1860年英法联军攻陷北京,万园之园付之一炬,珍贵文物被掠西去。此后中国,江山萧瑟、生灵涂炭。礼器、典籍、雕塑、壁画……大量文物由于战争劫掠、文化掠夺、非法贸易而漂泊异乡。一件件失去了尊严与荣光的珍宝,在颠沛流离中记录着令人唏嘘的往事,在百转千回里顾盼着魂牵梦绕的家园,也牵动着万千國人的心弦。

1900年八国联军侵华期间,德国士兵曾从北京翰林院抢走3册《永乐大典》,后收藏在德国莱比锡大学图书馆。1955年12月11日,前民主德国总理格罗提渥向中国返还了这3册《永乐大典》以及10面义和团旗帜。周恩来总理在首都体育馆代表中国政府和人民接收了这批文物,并在答辞中说道:“中国人民十分珍重自己祖先光荣斗争的历史和文物。因此,我们以崇敬的心情来接受这个伟大友谊的礼物。中国人民的许多历史遗产还在许多西方国家的博物馆中作为‘战利品陈列着。中国人民更不能忘记,直到今天,帝国主义还霸占着中国领土的一部分。但是,中国人民坚决相信,这些所谓战利品和那部分领土,总有一天要归还给自己祖国的。”

此前,1951年、1954年和1958年,苏联分别向我国返还了苏联国立列宁图书馆、列宁格勒大学等机构收藏的64册《永乐大典》。

外国政府向新中国返还的这两批流失文物,开启了中国流失文物回归历程的崭新篇章。

新中国成立伊始,虽国力维艰、百废待兴,党和政府已将遏制文物流失、抢救重要国宝摆上重要议程,建章立制、革弊振颓。

1950年5月,中央人民政府政务院公布《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》,这是新中国第一部文物保护法令。严格的文物出口限制,行之有效的文物进出境审查机制,迅速扭转了鸦片战争以来珍贵文物大量流失的局面。

在周恩来总理等党和国家领导人的亲自指挥下,文化部文物局建立“香港秘密收购文物小组”,专门在香港从事珍贵文物抢救工作,成功抢救了大批珍贵文物,包括中秋伯远、潇湘五牛、熙载祥龙、陈氏珍泉,国之重器重回祖国怀抱。

《中秋帖》《伯远帖》和现藏于台北故宫博物院的《快雪时晴帖》被乾隆统称为“三希”。中秋、伯远二帖曾被溥仪携出紫禁城,其后几易其手,辗转至港。1951年10月,郑振铎得悉“二希”即将询价出售的消息后,立即在徐森玉、胡惠春、徐伯郊等人的协助下,启动文物抢救工作。周总理高度重视“二希”的抢救征集,专门作出批示。时任文化部文物局副局长的王冶秋奉命偕同上海文管会主任徐森玉、故宫博物院院长马衡兼程南下谈判,最终成功购回“二希”,拨交故宫博物院收藏,结束了两件国宝长达数十年的颠沛流离。

此后几年间,“文物小组”有计划地征集了唐韩滉《五牛图》、五代董源《潇湘图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》(宋摹本)、宋徽宗赵佶《祥龙石图》等重要文物,这些文物的回归,成为新中国保护文物的一段佳话。

汉代的“司马军印”铜印章、唐代的白釉盘口壶、宋代的龙泉窑青釉莲瓣纹瓶、唐代的《裴公墓志》等,这些文物是1998年从英国追索回的3000件文物中的一部分。

归国游子、海外华人也振奋于新中国之建立,纷纷积极地搜求海外遗珍,慷慨捐献国家。杨铨先生捐赠的陶瓷、铜器、玉石器、漆木竹器、文具等文物,侯宝璋先生捐赠的陶瓷、铜器、书画等文物在展览中均有展出。

圆明园兽首铜像原为圆明园海晏堂十二生肖喷泉构件,1860年英法联军劫掠圆明园后流失海外。兽首由清乾隆年间西洋画师设计,中国宫廷匠师制造,融合东西方文化特色。兽首形态逼真,表现细腻,展现出较高的工艺水准。

进入新时代,在中国特色大国外交推动下,我国流失文物追索返还工作取得了一系列新突破、新进展,进入了全方位发展、多层次提高的新阶段。

在国际公约框架下,我国政府与20余个国家就流失文物追索返还签署双边协议,建立合作机制,与美、意等国政府间追索返还实践逐步深入。文物返还“中国声音”显著提高,主导制定反映文物流失国诉求的《敦煌宣言》,坚持呼吁历史流失文物应回归原属国,为完善文物返还国际秩序贡献中国方案。

20世紀80年代以来,包括圆明园兽首在内的我国流失文物陆续现身海外,国际拍卖企业屡屡高价渔利,国人强烈愤慨谴责,国际舆论广泛关注,文物回归面临重重障碍。一念在兹,万山无阻,克艰克难,荣归故土。中国政府始终以坚定的决心推进文物回归,从牛首、虎首、猴首的国企竞拍,到马首、猪首的华商捐赠,再到鼠首、兔首的外国友人返还,圆明园兽首从星散到重聚,辗转走过的,正是一条中国流失文物回归之路。

青铜虎鎣,原为清宫皇室旧藏,19世纪被英国军官哈利·路易斯·埃文斯从圆明园掠走。2018年3月,英国坎特伯雷拍卖行准备拍卖虎鎣,国家文物局立即开展多方面工作。在各方共同努力下,境外买家表示愿将虎鎣捐赠给国家文物局。2018年12月11日,虎鎣正式入藏国家博物馆,并于今年1 月 29 日在中国国家博物馆《虎鎣:新时代·新命运》中展出。

从美国追索王处直墓彩绘浮雕武士石刻,原位于河北曲阳县五代义武军节度使王处直墓中,为一对,于1994年5月被盗走。2001年,经中国政府多方交涉,美国海关总署最终将其中一件归还中国,而另一件亦由美国收藏家安思远主动归还。现在这对石刻存放于国家博物馆。

1995年3月,3400余件中国文物被走私贩运至英国,被伦敦警方截获扣押。获悉相关情况后,国家文物局紧急派员赴英开展文物鉴别认定,确认为中国流失文物。这批文物时间跨度广,类型丰富,主要是来自山西、陕西、河南等地的被盗文物,包括远古化石、史前陶器、周代铜器、汉代印章、唐代墓志、宋元陶瓷、明代佛像、清代文书等,是我国辉煌灿烂文明的缩影,记录着古代中国政治、经济、文化、社会等信息。

随即国家文物局向英国政府提出文物返还要求。对于这起文物走私案件,英国警方积极主张刑事立案,但是英皇家检察院以文物走私发生地不在英国为由,决定不予起诉。随后,走私嫌疑人提起民事诉讼。伦敦地方法庭经过初步审理,决定将查扣文物判还走私嫌疑人。为应对不利局面,国家文物局将案件移交英国上诉法院,迫使地方法院冻结涉案文物。最后,在强大的司法与国际舆论压力下,涉案嫌疑人很快表达了庭外和解的意愿。

经过为期一年的艰难谈判,1998年1月,走私嫌疑人终于承认这批文物的所有权归属中国,同意将其归还。同年3月,这批珍贵流失文物终于回到祖国怀抱。

从英国追回的3000余件文物是迄今我国最大规模的流失文物追索案例,在此过程中建立起来的协商谈判、执法合作、司法诉讼相结合的追索模式,对日后的流失文物追索工作具有重要示范意义。

大沽口炮台遗址博物馆藏的大沽铁钟(“乐威毅公祠”铁钟)在展厅中格外引人注目。大沽铁钟是为纪念抗击英法联军壮烈殉国的直隶提督乐善于1884年铸造。1900年,八国联军入侵大沽口,古钟被英国士兵掠走并运回英国,其后被作为战利品存放于朴茨茅斯市维多利亚公园内,并被列入英国文化遗产目录。

2003年夏天,古钟被一名中国留学生偶然发现,立即牵动起中英两地人们的心弦。天津市政府和海外华人华侨通过多种渠道为古钟的回归奔走呼吁,在朴茨茅斯市政府和各界友好人士的支持下,成功推动英国文化遗产管理部门和朴茨茅斯市议会同意无偿返还古钟。2005年7月,大沽古钟重归故里。

大沽古钟因战争而被劫离去,又因中英两国政府和人民的共同努力而归来,见证了时代变迁和人们对待文化遗产态度的历史性转变,体现了中英两国人民企望和平的共同心愿。铁钟外壁上段铸有“风调雨顺,国泰民安”八个大字,体现了在积贫积弱的时代人们对国家太平,人民安乐的祈愿。这口钟铭记着中国人民抗击外国侵略者勇气和捍卫国家主权的决心,也见证了中华民族由弱变强的伟大历程。

展览中,我们还可以看到回归的龙门石窟石刻佛像、从日本追索的北朝菩萨石立像、从丹麦追索的灰陶馬车、从美国追索的唐代石椁和壁画,庄氏捐赠的吴昌硕《四季花卉图》屏、范季融捐赠的青铜器……

第一次通过国际司法诉讼追索走私文物,第一次叫停海外市场流失文物拍卖,第一次促使外国博物馆退藏返还被盗文物……在一次又一次的追索返还实践推动下,流失文物回归渐成趋势。

改革开放以来,我国文物事业迅速步入法制化、专业化的快车道,也实现了与全球化、国际化的接轨。1982年《中华人民共和国文物保护法》颁行,1989年我国加入联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》,1997年加入国际统一私法协会《关于被盗或者非法出口文物的公约》。依靠国内立法的基础支撑和国际公约的合作框架,我国政府与相关国家逐步展开双边合作,探索形成了外交谈判、执法合作、民事诉讼等流失文物追索返还有效途径。与此同时,越来越多的流失文物,以海外华人华侨、国际友好人士捐赠方式回归国内。

文物返还“中国声音”显著提高

鸷鸟形金饰片、口唇纹金饰片、卷云纹金饰片、目云纹窃曲形金饰片、盾形金饰片……在展厅中分外亮眼。

20世纪90年代初,甘肃礼县大堡子山秦公墓地被多次盗掘,大量珍贵文物被转卖走私至海外。其中一部分金饰片被法国企业家弗郎索瓦·皮诺和收藏家克里斯蒂安·戴迪安获得,并捐赠法国吉美博物馆。数年中,国家文物局多次通过不同渠道向法国政府和吉美博物馆提出返还要求,积极谋求文物回归。由于吉美博物馆馆藏文物属于公共物品,且法国国内法规定“公共物品不可转让”,文物返还面临着重大法律障碍。

经过反复磋商谈判,中法双方最终找到了妥善的解决方法:金饰片原捐赠人皮诺和戴迪安布别与法国政府解除捐赠协议,使之退出国家馆藏,再由二人将文物返还中国。2015年4月,皮诺将4件鸷鸟形金饰片交还给中国驻法大使翟隽。同年,戴迪安两赴北京,将52件不同形制的金饰片交还给中国国家文物局。

大堡子山秦公遗址金饰片的返还,是中法两国政府与友好人士通过创新机制、突破文物所在国现有法律障碍的方式实现文物返还的典范,开辟了文物追索的新路径,为中国乃至世界文物返还提供了示范案例。

此外,2011年,全国政协委员、收藏家郭炎也将其自境外获得的两件鸷鸟形金饰片和1套金铠甲片捐赠给国家文物局。

1919年,湖南省桃源县漆家河出土了一件器型硕大、雄浑庄重、做工精美的青铜方罍,因其上的铭文而被称为“皿方罍”。该罍是中国晚商、西周早期青铜器的代表之作。当时中华大地灾难深重,文明不昌,器身不幸流落海外,器盖一直留在国内。2013年,皿方罍再现国际拍卖市场,并将于2014年3月正式在美国进行拍卖。为使文物不再流离海外,在国家文物局协调下,在湖南省委、省政府支持下,湖南省派出代表团赴纽约洽谈文物回归事宜。最终在各方善意促成下,原先的拍卖计划被取消,皿方罍器身得以重回祖国怀抱。2014年6月28日,皿天全方罍身首合璧,入藏湖南省博物馆,终于走完了这条历时百年的回归之路。

近期我国成功从日本追索回来的曾伯克父青铜组器的返还工作成果,也在展览中予以重点呈现,这是曾伯克父青铜组器回归后在中国的“首秀”。

整组青铜器鼎、簋(gui)、盨(xu)、壶、甗(yan)、霝(ling)器类同现,品类丰富,铸造精致、保存完整,8器均有铭文,多达330字,蕴含着丰富的历史与文化信息,“曾伯克父”器物群为目前考古发现所未见,对于研究春秋时期历史文化、曾国宗法世系以及青铜器断代与铸造工艺具有重要的学术价值。曾伯克父青铜组器是我国近年来在国际文物市场成功制止非法交易、实施跨国追索的价值最高的一批回归文物。

每个文物背后“归来的故事”,都体现着党和国家对流失文物回归的高度重视。70年的不懈努力,党和政府成功促成300余批次、15万余件流失文物回归。事实证明,外交表态、民间舆论压力,以及方方面面的努力,不仅为中国争取了道义优势,也对流失文物的相关外国公司、个人形成压力,让他们意识到继续拍卖、买卖中国流失文物将危及其商业利益,最终将促进文物命运的转折。

今朝归来,这每一件文物所书写的,不仅是一条回归之路,也是一条中华民族梦圆之路。

(责编:马南迪)