睨视古今立于永恒:唐代石窟艺术

2019-10-18步连生

步连生

唐代前期由于丝绸之路的繁荣,唐王朝控制了包括现在新疆全境及中亚部分地区,敦煌成为丝绸之路上的重要都市。唐王朝是极其崇信佛教的时代,尤其是武则天时代,不仅由朝廷组织抄写佛经,颁布天下,而且下令全国各地造弥勒大像。在这样的政治、宗教环境下,敦煌以其地理优势造就了无比辉煌的佛教石窟艺术。唐朝前期是敦煌艺术发展的极盛时期,敦煌石窟(包括莫高窟、榆林窟及西千佛洞)新建洞窟达150多个。其中还出现了几座规模宏伟的大佛窟和涅槃窟。

唐代的窟洞形制

覆斗顶窟在唐代成为最流行的洞窟形制。初唐的一些洞窟还保持着隋代的风格,洞窟正壁的佛龛为双层龛,如初唐第57窟、322窟等窟。较多的覆斗顶窟则在正面开一敞口龛,龛外两侧在西壁与南、北壁相连的地方分别建一与龛沿齐高的台,以安置天王或力士塑像。如第45窟、328窟、329窟、217窟等。这一形式从初唐到盛唐都是最流行的窟形。

中心柱窟的形式是北朝流行的窟形,到了唐代已经数量不多,初唐莫高窟第332窟可以说是承隋代余绪,在洞窟结构上与隋代第427窟非常相似,中心柱四面均不开龛,而在正面造一佛二菩萨的三尊立像,在南北壁也各造三尊像,与正面的佛像一起构成三世佛的格局。后壁则开龛造涅槃佛像,这一题材的出现,令人想到克孜尔石窟中最流行的中心柱窟——通常在后壁或塑或绘出涅槃佛像,反映了涅槃与弥勒信仰。显然第332窟具有龟兹石窟的这种因素。此外,在盛唐时期莫高窟还有两例中心柱窟较为特别,为第39窟、44窟。窟頂前部为人字披顶,后部为平顶,但中心柱仅在正面开一龛,其余三面不开龛。因此,有的著作称之为“中心龛柱”。第39窟还在洞窟南、西、北三壁分别开龛,而西壁龛内为涅槃像,又与第332窟的主题一致,同样可看作是龟兹石窟的因素。第44窟则在南北壁各开二龛,看似不规范,也未尝不能看作是唐代石窟建造者努力避免雷同,体现其创造力。

大像窟是唐前期十分引人注目的洞窟。莫高窟第96窟、130窟和榆林窟第6窟均造大佛像,而洞窟形制也因大佛的营建而形成自身的特点。建于延载二年(695年)的第96窟内有高35.5米的大佛像(俗称北大像),估计当时已突破了崖壁的顶部,只能在大佛外造窟檐来保护佛像。窟檐经过历代重修,唐代建为四层重檐,五代重修为五层,清朝末年(1898年)重修,改为七层。民国时期,1928~1935年间再次重修,改为九层。现存的窟檐就是民国时期的面貌,俗称九层楼。第130窟建于开元天宝年间,内有高26米的大佛(俗称南大像),窟顶为覆斗顶。除了东壁下部开门外,在靠近大佛头部和腹部的位置各开一个明窗。透入的光线正好使观众可以看清大佛的头部和身体。在第130窟前发现规模较大的殿堂遗址,表明当初营建大佛之后,在窟前同时修建了佛寺殿堂,与洞窟相连。为前殿后窟的结构。榆林窟第6窟开凿年代不详,但从大佛的风格及大佛流行的时代看,推测为初唐所建。此窟内有高24.7米的大佛像,窟顶为穹窿顶,大佛窟的下部开门,上部接近大佛胸部的地方开明窗。大佛窟前现在仍有小型院落与洞窟相通。

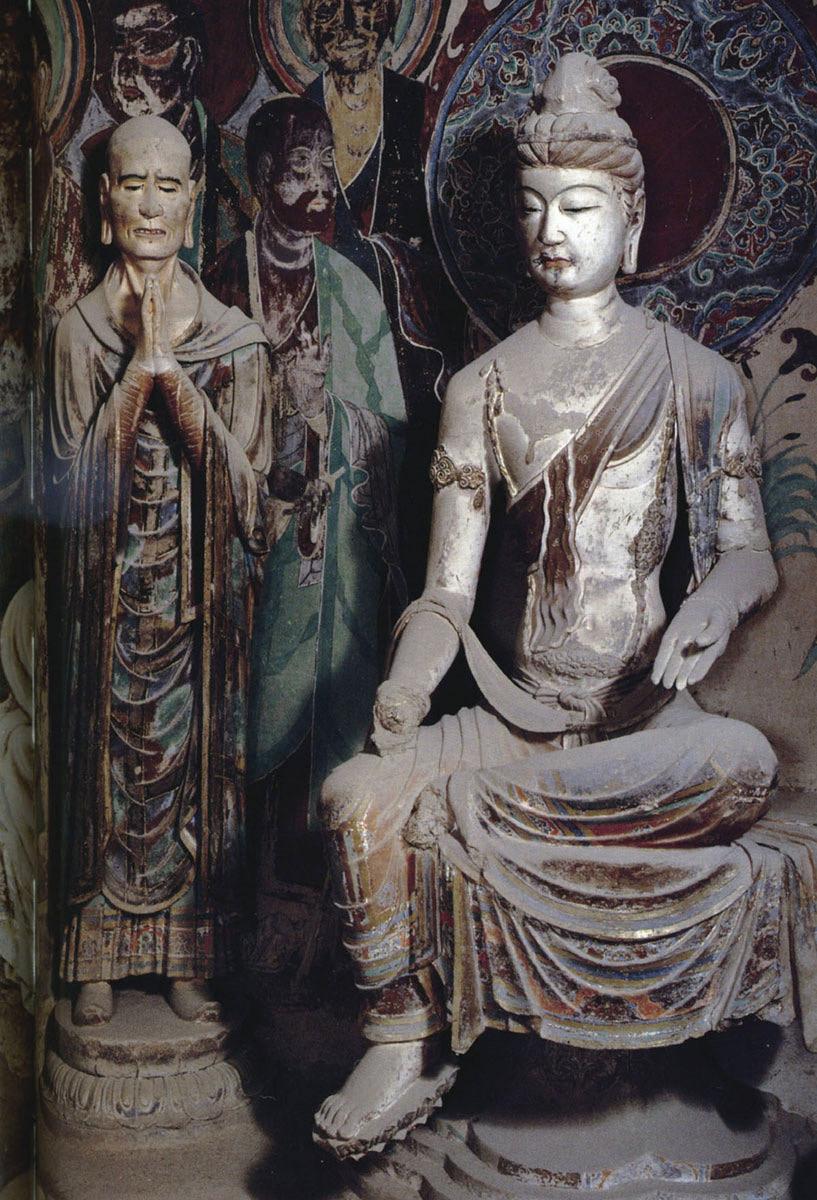

菩萨与弟子,莫高窟第328窟西龛北侧,初唐。

莫高窟第45窟菩萨,盛唐。

涅槃窟仅有一例,为盛唐后期营建的第148窟,此窟平面为横长方形,洞窟西侧设高约1米的佛床,上有长达14.5米的涅槃佛像。窟顶为券顶,洞窟南北两壁各开一深龛,龛顶为盝顶形,配合涅槃佛像而形成三世佛的结构。涅槃佛像与通常的立佛或坐佛不同,因为佛是横卧的,洞窟形制也必须相应作一些变化,从而形成特殊的窟形。

初唐时期的彩塑艺术

唐前期彩塑一个总的趋向,就是伴随着写实化技法的高度成熟,艺术家能够自如地表现不同人物的精神风貌,达到传神的效果。第322窟、57窟等窟的佛像还留有隋朝余韵,第328窟、205窟的佛像、菩萨、弟子像均能体现出不同的个性特征。第328窟是彩塑保存相对完好的一个窟,正面敞口龛内塑一佛二弟子二菩萨和四身供养菩萨(其中龛南侧一身供养菩萨被美国人华尔纳盗走,现藏于哈佛大学美术博物馆)。在佛两侧的胁侍菩萨以坐姿来表现,而且除了主要胁侍菩萨之外,又表现胡跪的供养菩萨,这都是新出现的形式。在这组塑像中,佛弟子老迦叶身体直立,双手合什,目光下视,面部表情反映出一个智者在思索的神情,外表的静与内心的动统一在了这个雕塑形象之上。而与之相对的阿难双手抱在腹前,身体略为倾斜,脸上充满了朝气。菩萨像为坐姿,一条腿曲盘于座上,另一条腿自然垂下。菩萨上半身则挺直,表现出庄严、矜持的神情。龛外沿的供养菩萨形体较小,作胡跪姿势,体态与神情同样表现得细腻而含蓄。

第45窟的彩塑,表现出盛唐期雕塑艺术的进一步发展,即对一组七身的群塑整体的表现,充分体现不同的人物特征与性格。此时的艺术家对于人体比例及人物性格的表现已十分圆熟,而更注重精神气质的表现。如迦叶和阿难,不仅仅是一老一少的僧人,而是通过对其眼神、手姿等方面的刻画,传达出得道高僧的睿智。菩萨表现为立姿,身体比例上略长,更能显示出女性婀娜、柔美之态。天王刚强、勇武的神态,正好与菩萨的慈祥、温婉形成对比。

大佛造像是唐前期彩塑的特别之例。大佛思想源于弥勒崇拜,从中亚的巴米扬石窟,到中国的敦煌石窟以及云冈石窟、龙门石窟等等,都可看到大佛造像。而唐代前期,由于帝王倡导,并有经济发达的基础,全国各地都在营造大佛。敦煌于695年营造了35.5米高的弥勒大佛(第96窟),盛唐时期又造了高达26米的大佛(第130窟),后人因其位置而称之为北大像、南大像。榆林窟第6窟也在初唐造了高达24.7米的大佛。这三座佛像均为倚坐的弥勒佛像,大佛依山而建,为石胎泥塑,先在岩石上凿出大体的形状,然后敷泥塑造,最后彩绘完成。虽经后代重修,但从其身材比例、神态坐姿仍可窥见原作的高超水平。巨型大佛的制作,与小型佛像有诸多不同,特别是在比例上,需要上半身大,下半身小,才能适合观众的视觉。而具体到头部的眼、眉、耳、鼻、唇等造型,都与小型塑像差异较大,不同的高度,造成视觉的不同变化,都需要在佛像的塑造上进行多方修正,这方面技术性较强,也体现着古代艺术家的智慧。三座大佛中,第130窟大佛基本保持了原作风貌,体量的巨大与面貌的优美相协调,表现着唐代所追求的庄严与优雅的结合。

唐代后期的彩塑艺术

唐代后期的彩塑,承袭唐代前期题材与风格,正面大龛里,通常以佛为中心,两侧有弟子、菩萨、天王、力士等组成群像,一铺七身或九身。由于毁坏严重,或经后代重修重塑,唐代后期完整保留下来成组的彩塑较少,第159窟的彩塑相对完整,此窟原有一铺7身彩塑,中央的佛像已不存在,剩下二弟子、二菩萨、二天王。这种格局与第194窟相似,菩萨的形象也很有特色:北侧的菩萨双目下视,上身袒裸,下着绣花锦裙,肌肤洁白,一手上举,一手自然垂下,身体丰盈,姿态落落大方。南侧的菩萨曲眉丰颊,发髻高耸,衣饰华丽,一手托物上举,一手下垂,轻握飘带,姿势优雅。外侧的两身天王挺胸怒目,直视前方,两手紧握,仿佛正要出击。天王与菩萨形成动静对比,却又和谐统一。类似风格的彩塑在第197窟也可看到。总的来说,世俗化倾向明显,制作十分精致,在很大程度上保持着盛唐风范。

莫高窟第1 5 8窟,此窟为吐蕃统治时期所凿,是莫高窟著名的涅槃窟之一。

晚唐第17窟的洪辩像,则是石窟中为数极少的塑造现实人物的彩塑,这是一个坐禅僧人,结跏趺坐。艺术家特别注重面部表情的刻画,表现出一个智者的精神状态。袈裟笼罩住全身,使身体形象显得完整而单纯,流畅的衣纹又体现出生动之趣。

第158窟的涅槃像则反映了唐代后期大型彩塑的巨大成就,佛像长15.6米,右枕而卧,脸型丰满,双目微闭,表情带着欣慰。身体的轮廓构成起伏的曲线,而衣纹也形成一道道弧形,与身体曲线相映衬,构成优美的韵律。涅槃是佛教追求的终极目标,佛教认为涅槃是佛肉身的消失和精神的升华,与凡人之死不同。因而早期佛教艺术中反对以僵尸的形式来表现涅槃。在印度早期艺术中,主要采用佛塔的形式来表现涅槃。对佛塔的礼拜是印度早期佛教信仰最普遍的形式。最早的涅槃像大约是在犍陀罗地区产生的。因为这一地区受古希腊罗马文化的影响,对佛涅槃的理解和表现都与印度本土差异较大。至今我们还可以在犍陀罗雕刻中看到不少涅槃像,在中国西部的新疆库车一带石窟中也可看到。犍陀罗雕刻的涅槃像,大体上表现为横躺着的佛像,身体较僵硬,如死人一样。而在中国,经过数百年佛教艺术的发展,中国的佛教信仰者对涅槃精神有着深刻的领悟,加之艺术家们对雕刻艺术的成熟运用,在涅槃像的表现上体现出较高的美学思想。第158窟涅槃像可以说通过一种静谧而愉悦的表情来表现释迦牟尼佛涅槃之时的精神状态,成功地诠释了涅槃要义。而从艺术上则以完美的造型,给人以无限美好的享受,真正做到了“以形写神”。第158窟的彩塑在表现风格上与盛唐130窟较为一致,对佛像的神态及面部、手、足等肌体的表现细腻而精致,仍可感受到盛唐风范。

唐代壁画题材

唐代前期的壁画题材主要有佛像画、佛教故事画、经变画、供养人画像和装饰图案画等。由于经变画的盛行,一窟之内,往往经变画成为最吸引人的主题,相比之下,其他的题材似乎成了配角。但不论是什么题材的内容,画家都以极大的热情进行细致的描绘,并赋予丰富的创造力,使这一时期绘画绽放出绚丽的光彩。

以说法图表现佛像,是北朝以来的传统。初唐第57窟、322窟等都在南北壁主要位置绘出说法图,如第57窟南壁的说法图,佛弟子和胁侍菩萨众多,人物性格表情刻画细腻。部分说法图还着意表现背景中水池、树木等,显然受到经变画场景描绘的影响。

佛弟子的形象多绘于龛内,往往把佛的十大弟子形象都绘出来。菩萨像除了在说法图中作为佛的胁侍外,也往往在壁画下部画出一列菩萨,通常称为供养菩萨,如第209窟、323窟、401窟等均在南北两壁画出菩萨行列。而第323窟畫得形象尤其高大。入唐以后,往往在佛龛两侧以及东壁门两侧画出单尊菩萨像,形体较大,如第57窟、66窟、217窟均在佛龛两侧画出形体高大的菩萨像。其意义当是作为龛内佛像的胁侍。如第217窟还可以判断为观音菩萨与大势至菩萨。还有一些洞窟画出单独的观音菩萨,如第321窟东壁门北侧为十一面观音像,观音两侧又各有一菩萨为胁侍。

文殊菩萨与普贤菩萨较为特别,通常会画出一批侍从菩萨与天人,如第220窟在西壁龛外两侧分别绘文殊与普贤菩萨,在第172窟则绘于东壁门两侧。由于侍从人员较多,而且还往往绘出山水背景,分别被称为文殊变和普贤变。但与其他的经变不同,并没有更多的经变情节,仅仅表现文殊和普贤菩萨行进的形象,所以也称为“文殊赴会图”“普贤赴会图”。

唐代前期的佛传故事画延续隋代的做法,表现佛传故事“乘象入胎”与“逾城出家”两个情节,在佛龛(或佛背光)两侧对称画出,如第329窟龛顶北侧画出“乘象入胎”,南侧画出“逾城出家”,画面中人物众多,气氛热烈。这一题材仅见于初唐少数洞窟,盛唐以后就不再出现。

除了传统的佛传故事外,这一时期出现了佛教史迹画。故事取材于佛教感应传说,包括古代称为“感通故事”“感应故事”“圣迹故事”的内容等,主要是宣传佛教有道高僧通灵的故事。虽然大多是一些传说,又往往与佛教发展的历史相关,因而称为佛教史迹画。第323窟比较集中地于南北两壁绘制了多幅佛教史迹画。如北壁西侧绘张骞出使西域图。西汉时期张骞受汉武帝派遣出使西域,开通了丝绸之路,这在历史上非常著名。但佛教传入中国之后,这一故事被演绎成汉武帝打匈奴时缴获了金人(佛像),却不知其名号,因而遣张骞出使西域,到大夏国问佛的名号,得知为佛像,便供奉于甘泉宫。这是佛教版本的张骞出使西域故事,虽然有违历史真实,但却是佛教壁画中难得见到的反映汉代历史故事的画面。

唐代以后,经变画成为壁画中最重要的内容,往往在洞窟的南北两壁及东壁整壁画出经变画,如涅槃经变、维摩诘经变、弥勒经变、药师经变、法华经变等,虽然在隋朝已出现,但所表现的情节故事大大增加。另有不少新出现的经变,如观无量寿经变、天请问经变、报恩经变、劳度叉斗圣变、十轮经变等等。唐代后期出现较多的有天请问经变、金刚经变、金光明经变、楞伽经变、思益梵天请问经变、华严经变等。另外如劳度叉斗圣变,虽然唐前期也偶有出现,但在晚唐才特别流行。唐代后期还出现了不少密教题材的经变,如八大菩萨曼荼罗(榆林窟第25窟)、如意轮观音、千手千眼观音、千手千钵文殊等等。唐后期由于经变题材众多,往往一窟之内绘制七八种甚至十数种经变。单从经变画的种类来看,唐代后期的经变画种类最多,反映了在佛教文化高度发达的时代,佛教各宗各派都影响到了敦煌。

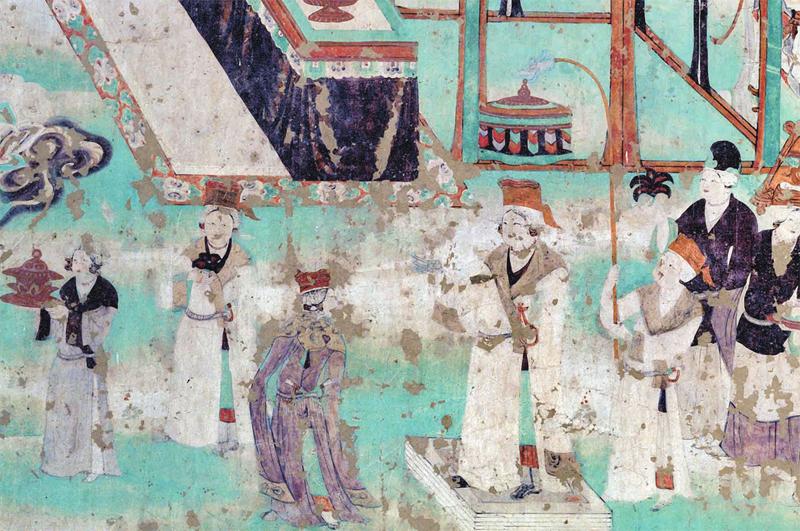

吐蕃赞普礼佛图,莫高窟第159窟东壁,中唐。

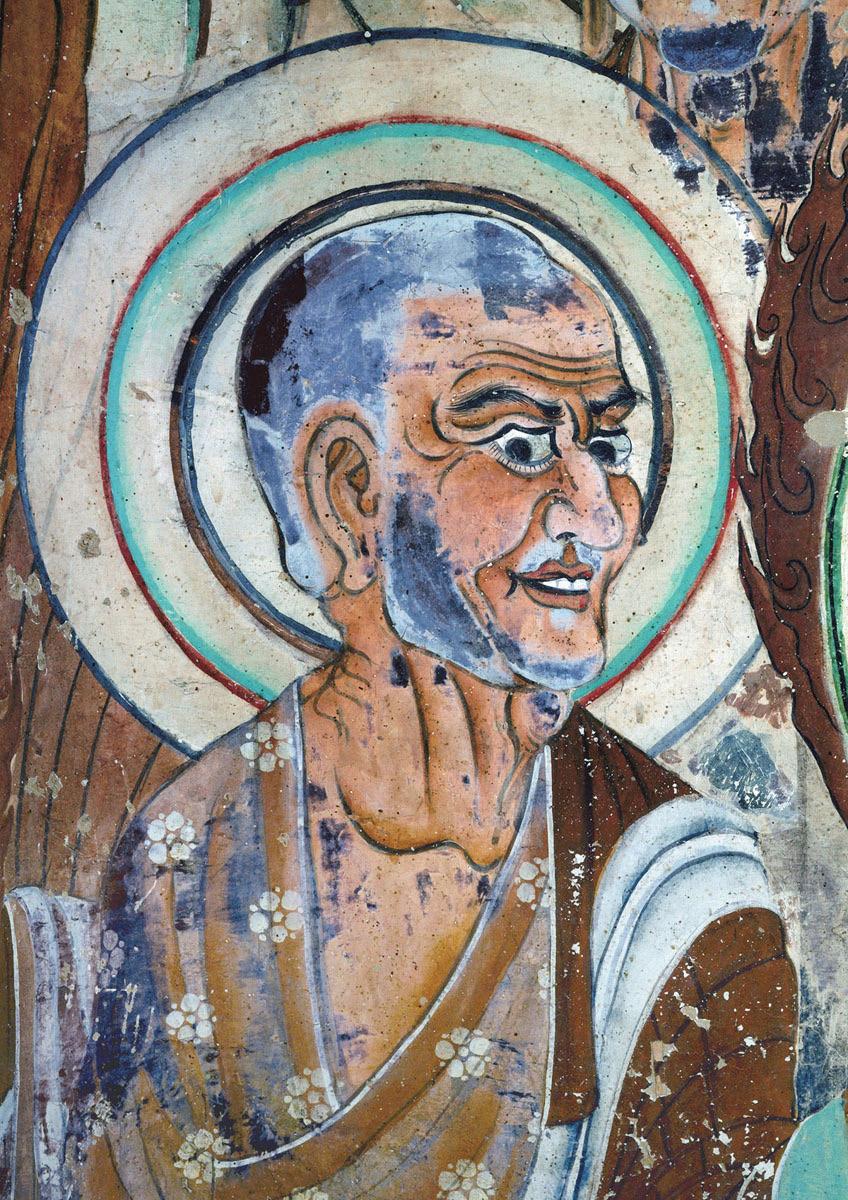

莫高窟第217窟西侧龛内比丘头像,盛唐。

莫高窟第85窟,树下弹琴,晚唐。

唐代绘画的艺术成就

唐代是中国绘画艺术发展的一个高峰,不论是人物画、山水画、建筑画都达到较高的水平,这一时期名家辈出,由于佛教的繁荣,寺院林立,各地寺院壁画就成了画家们大显身手的地方,唐代画家大多在寺院画壁画,著名画家吴道子就是佛教绘画的高手,他曾在长安洛阳等地寺院中画了300多壁,深受敬重。可惜当时的两京寺院今天基本无存,我们很难见到长安一带唐代绘画的盛况,但敦煌石窟大量的唐代壁画,却为我们认识唐代绘画提供了丰富的标本。由于丝绸之路的繁荣,唐代的敦煌东与长安、西与西域各国的联系十分密切,文化交流频繁,长安流行的艺术风格很快就可以传到敦煌。从唐代前期石窟来看,画史所载的阎立本、吴道子、李思训等名画家的画风都可以从壁画中看到。

阎氏父子(阎毗、阎立德、阎立本)在隋唐之际对中国艺术史产生过重大影响,因为他们都不是单纯的画家,还在建筑设计、器物的设计与制作方面具有很高的造诣,并在政府中担任重要职务。隋文帝时,阎毗以“技艺侍东宫”,深得皇帝的喜爱,后来官至朝散大夫,将作少监,是朝廷中负责宫殿建筑、仪仗、服装等方面制作的官员。阎毗善于制造,对于隋朝的辇辂车服制度有很大贡献。阎毗之子立德,完全继承了父亲的才干,他熟悉典章制度,能按规矩为皇帝制作衣服及相关的腰舆伞扇等物,为时人所称道。立德之弟立本,于显庆年间继立德之后任将作大匠和工部尚书,但在此前他已经体现出卓越的绘画才干。太宗曾让他画《秦府十八学士图》及《凌烟阁功臣图》。阎立德、立本共同制作了如《职贡》《卤簿》等图,阎立本还奉诏“写太宗御容”。由于阎立德、立本兄弟在宫廷中的地位,他们可以接触帝王和大臣,可以画出符合相关制度的人物形象。而在接触国外使节方面他们也有优势,可以画出职贡图这样的作品,他们的作品具有典范的作用。他们绘出帝王图、职贡图后,粉本就会流传于各地,以至于远在敦煌的佛教石窟中也可以看到当时流行的帝王图和外国人物图。初唐莫高窟第220窟(642年)、332窟(698年)等窟的维摩诘经变中,都画出了帝王图与外国人物图。如果与波士顿美术博物馆藏《历代帝王图》比较,人物神态及绘画风格都存在相近的特征。帝王均着衮冕,左右有众多的大臣簇拥。

按莫高窟第220窟绘制的时间,阎立德、阎立本兄弟已在朝廷任职,阎立本还未担任右相,但其绘画已深得太宗欣赏,当时,二阎都有可能画帝王和外国人物图。以他们当时的影响力,这些图画的粉本很快就会流行于民间,在敦煌初唐壁画中,在出现帝王图的同时,也同时出现了外国人物的形象,这不是偶然的,伴随着新形式维摩诘经变从中原传到敦煌的,应该是当时在长安一带深受推崇的阎氏兄弟的画风,其标志便是帝王图和外国人物的形象。

从中国人物画的发展來看,唐代是一个重视造型的时代。对人体结构以及动态的表现,是唐代以后人物画发展的一个重要特征。李嗣真称赞阎立本“象人之妙,号为中兴”。强调的还是“象人”,也就是绘画的写实性。敦煌初唐壁画中人物画的成就反映了这个时代在中原画家影响下的绘画精神,包括对人体结构的总体把握和表现的多样性,对人物精神面貌表现的重视,通过对面部神态的细微表现来刻画人物性格特征,以及对色彩的成熟运用等等。而敦煌石窟在贞观年间出现了阎氏风格的帝王图与外国人物画,表明了敦煌在初唐时期与中原绘画的密切关系。

隋唐以后,画家们更进一步通过形态、表情来揭示人物的内心世界。一般来说佛陀形象作为崇拜的对象,保持着一贯的庄严而慈悲的形象,在菩萨的形象上则表现出不同的个性。唐代营建的洞窟很多,其中的水平也不免参差不齐,但有相当一批洞窟由当时的高手完成,不论是塑像还是壁画,都代表着一个时代的水准。也成为我们认识唐代人物画艺术的重要资料。

以线描造型为主,在画面中造成完整气势,具有感染力的人物画,令人想到唐人画家吴道子的风格。吴道子被称为画圣,唐代以来的画论中,对于吴道子没有不推崇备至的。吴道子绘画最具特色的,就是用笔。他不满足于“象似”,而追求神韵的表现,从而达到绘画的最高境界。吴道子的作品我们也已无从得见。而在敦煌壁画中(如第103窟维摩诘经变)却反映出类似吴道子的风格。在那个丝绸之路交往频繁的时代,出于佛教寺院与石窟营建的需要,必然存在长安、洛阳等地的画家到敦煌作画,或者敦煌的画家到长安学画之后,回到本地作画的情况。没有文献记载过吴道子到敦煌作画之事,但是吴派的画家,或者受吴派影响的画家到敦煌作画的可能性还是有的。

唐代后期壁画的艺术特色

唐代以后佛教密宗开始流行,特别是唐代后期,印度波罗王朝的绘画风格传入中国,主要体现在密宗绘画的尊像和曼荼罗等主题的表现上,佛或菩萨像多为衣服贴体,突出身体轮廓,菩萨多为上半身袒裸,仅有飘带、璎珞装饰,下半身着裙,头冠和璎珞极其华丽,身体比例准确,苗条细腰,反映出印度式的审美精神。榆林窟第25窟中唐时期所绘八大菩萨曼荼罗是较早出现的波罗风格绘画,莫高窟中唐第360、361窟等窟均有类似风格的绘画,晚唐第14窟密教主题较集中表现在主室南北壁,在画法上也反映出明显的波罗风格。如南壁的金刚母曼荼罗,中央为金刚母菩萨结跏趺坐于莲座上,双手作禅定印,上身半裸,头冠、璎珞、臂钏等装饰各种珠宝,极其华丽。飘带和裙子表现为极薄极透明的面料。金刚母菩萨周围有菩萨天人十六身环绕,有男有女,或持花,或执剑,或持梵箧,或作舞蹈之态,动态表情各不相同,展示印度风格影响下的人体美。

唐代后期的山水画中水墨画开始流行,与唐前期的青绿山水迥然不同。这些具有水墨画特征的山水画为我们探索唐代水墨山水技法的兴起和发展,提供了重要的参考资料。水墨山水不仅仅是色彩变得简淡,而且在山石树木造型与技法上有了很大的改变,唐前期青绿山水中,山头形状浑圆,线描柔和,唐后期则山头多尖峰,笔法刚硬。即使是在一些以青绿重彩绘出的山水画面中,也可看出区别,如晚唐第85窟东壁门上部萨埵本生故事,采用连环画的形式,描绘故事内容,但没有像早期的那样分段画成长卷形式,而是以山水为骨干,均衡地分布情节,山脉相连,很难分隔开来。山峦的画法与唐前期的山水画相比,有了一些微妙的变化:首先是山的形状由圆润变为坚硬,山头多为角形,注重对岩石的刻画。在色彩上,唐前期是以石绿为主,而这里则以石青为主了。中唐以后,壁画的色彩趋向于简淡,但进入晚唐以后,青绿重色再一次受到重视。尽管如此,色彩简淡的倾向似乎是难以阻挡的潮流,同样是青绿山水,唐前期那种色彩丰富而绚丽的气氛,山势雄浑的境界不复出现。如第9窟的壁画中,在窟顶经变中也画出了连绵的山峦,但山峰与山峰之间的联系显得不太自然,由远景山峰到近景平地间也缺乏一个有机的过渡。但峰峦显得坚硬,近景岩石的表现加强了,这是新的倾向。

敦煌壁画《张议潮统军出行图》(之一)在中国美术史中是一幅非常著名的“出行”作品,具有较高的艺术价值及史料价值,是一幅珍贵的历史画卷。《张议潮统军出行图》描绘的是唐朝敦煌地区最高统治者张议潮接受唐朝廷敕封为河西节度使后统军出行的浩大场面。此图绘于敦煌156窟的南壁和与南壁相接的部分东壁之上,为敦煌晚唐的代表性洞窟之一。

敦煌壁画中的水墨山水画显然是受到长安一带画家影響的产物。从藏经洞出土的唐代绢画中,水墨山水画之例也很多,一幅有公元836年题记的药师经变,右上角的峰峦较尖,全有水墨晕染,薄施青绿色,显得浑厚凝重。英国博物馆藏品中的另一幅佛传故事画中,山水的表现具有盛唐期的很多特征,如山峰以圆润的线条勾出轮廓,青绿色较重等等。在构图上画面左半部画出耸立的山崖,右侧画出远景,山势的布局与盛唐第320窟北壁山水等壁画山水的构图完全一致。但轮廓线表现出转折顿挫的笔意,可以清晰地看出皴法的运用,墨色有浓淡渲染的效果,以及山峰上面的树丛的样式,显示出新的时代特征。如山崖以浅赭色和青绿色分别晕染,以表现受光面与阴面的对比关系,其中又间以水墨晕染,强化其层次,这与莫高窟第112窟的画法一致。类似的山水景物,在敦煌绢画中还可以看到不少。与敦煌石窟壁画相比,壁画的渗透效果较差,颜色往往涂得很厚,而绢画的颜色相对较淡,往往露出起稿的线条,我们更能清楚地看出水墨的方法。

除了少数洞窟外,经变画不再以一铺经变占满整壁,而是在一壁之内分布着两铺以上的经变,即使是一些小型洞窟也同样。因而出现了一些画面较小,而结构复杂,表现精致的洞窟,如第112窟、154窟等。第112窟主室进深与宽度仅2米多,却在南壁画金刚经变、观无量寿经变各一铺,北壁画报恩经变、药师经变各一铺。东壁又在门上部画降魔变,门两侧分别画观音经变与大势至变相。而各铺经变都描绘细腻,如南壁观无量寿经变中,殿堂楼阁结构谨严,众多人物或静或动,极尽生动。佛前面的一组乐队,两侧各有三身乐伎专心演奏,中央的舞伎双手举琵琶于头后部,即所谓“反弹琵琶”之姿,右腿提起,仿佛正应音乐的节拍而起舞。这个小小画面中的舞伎也成为敦煌壁画中的一个典型形象。

以净土世界为中心的构图,已成为大部分经变画的基本构成。从第112窟、154窟、159窟、361窟等窟的经变画中可以看出唐代后期在表现净土世界方面尽力模仿唐前期的风格,不论是在建筑结构还是在人物造型方面都有样式化的倾向,由于在壁面中并列多铺经变画,在气势恢弘、博大方面不如唐前期,但在细节的表现方面较有特色,如榆林窟第25窟的弥勒经变中,有耕种和收获景象,也有婚宴的场景,还有表现老人入墓,家属们含泪送别的景象。第85窟中表现善事太子流落到利师跋国,与公主相爱的情景,表现已成为盲人的太子在树下弹琴,旁边坐着公主在专心听琴,充满人间气息。

敦煌石窟自1650多年前开凿,历经千年,积淀出一座无与伦比的沙漠美术馆,无数的无名画工,用线条与色彩记录下了人类文明的交往。使我们得以跨越时空与他们对话交流,领悟敦煌艺术之美,这不仅是一次领略石窟艺术之美的旅程,也是一段用心探索中国传统艺术的历程,从而得以让我们在这个时代思索传统,承袭与创造的内涵。