BZ气田变质岩潜山储层特征研究

2019-10-18贾海松

贾海松

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

渤海潜山断层多且活动性强,断层附近裂缝发育,破碎的花岗岩易风化,断层-岩性耦合可形成混合岩化花岗岩优质储层,为潜山油气田的形成提供条件。近年来,发现锦州25-1S、蓬莱9-1两个混合花岗岩大型油气田[1-3]。这两个大型油气田的发现表明,对于变质岩潜山油气藏,储层发育程度对油气成藏及储量规模起决定作用。本文基于岩心、分析化验、测井等资料,对BZ气田变质岩潜山储层岩性、纵向分带性、储集空间及物性特征进行分析,结果表明,BZ气田岩性以变质花岗岩和片麻岩为主,储集空间具有双孔介质的特点,储层非均质性强。储层的精细研究对后续气田的高效开发具有十分重要的意义。

1 BZ气田概况

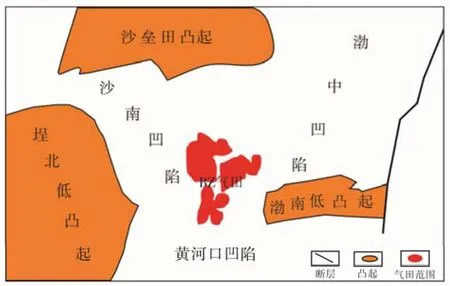

BZ气田位于渤中凹陷西南部,被渤中凹陷、沙南凹陷和黄河口凹陷所包围(图1),气田紧邻渤中南次洼和渤中西南次洼,具有双洼供烃优势,油气源条件充足,区域成藏位置有利[4]。气田范围内断裂系统复杂,断层发育,基岩断层对潜山储层起到改造作用。上太古界潜山为本气田的主要含气层位,全区均有发育,古近系沉积岩地层披覆于潜山之上,岩性以变质花岗岩和片麻岩为主。

2 变质岩潜山储层特征及综合评价

2.1 变质岩岩石学特征

研究区变质岩主要发育区域变质岩、动力变质岩和混合岩三类。区域变质岩主要为变质花岗岩和片麻岩类,动力变质岩主要为碎裂化片麻岩、碎裂岩,混合岩主要为混合岩化片麻岩、混合岩化花岗岩[5-6]。

图1 BZ气田区域位置

区域变质岩是地热异常和构造形变两方面作用的产物,其中,变质花岗岩发育变余半自形粒状结构和粒状变晶结构,呈块状或弱片麻状构造,矿物中石英含量占石英和长石总含量的20%~60%,片麻岩主要由石英、斜长石、钾长石、角闪石和少量片状矿物(黑云母、白云母)等组成,其中,长石含量大于25%,长石和石英含量大于70%。

动力变质岩是原有的岩石在应力作用下发生不同程度的破裂、塑性变形及重结晶所形成,主要产出于断层带、剪切带。BZ气田钻遇的潜山以脆性变形为主,主要发育碎裂岩和少量糜棱岩,具有碎裂结构和碎斑结构。

混合岩是变质岩经过混合岩化作用并与长英质复合在一起所形成,研究区主要发育混合岩化片麻岩和混合岩化变质花岗岩。混合岩化片麻岩成分主要为长石、石英,其中,石英含量约35%,长石含量约 65%,粒径大于 0.7 mm,晶粒紧密镶嵌分布;混合岩化变质花岗岩成分主要为石英、正长石和斜长石,见白云母,具有花岗变晶结构,其中,石英含量约50%,正长石含量约24%,斜长石含量约25%,白云母含量约1%。

2.2 储层纵向分带特征

根据储层纵向发育规律及风化程度,结合录井、取心、测井以及铸体薄片等资料综合分析,将BZ气田上太古界潜山纵向上划分为风化带和潜山内幕[7]。

BZ气田风化带储层厚度24.5~191.9 m,净毛比42.8%~81.7%,平均为59.2%(表1)。岩石构造裂缝发育,同时叠加物理风化作用和地表水沿裂缝下渗产生的溶蚀作用,形成网状缝、沿裂缝的扩溶孔及粒内溶蚀孔,形成连通性较好的储集空间,以裂缝-孔隙型和孔隙-裂缝型储层为主,储层净毛比高,物性较好,横向分布稳定。

BZ气田潜山内幕储层厚度8.2~255.8 m,净毛比4.6%~34.7%,平均为23.8%(表1)。潜山内幕经受的风化淋滤作用变弱,溶蚀孔、洞较少或者不发育,以多期构造运动控制下形成的各种裂缝为主要储集空间,主要发育孔隙-裂缝型和裂缝型储层,致密段较长,储层发育程度较风化带差,净毛比低。

表1 BZ气田上太古界潜山纵向分带净毛比统计

2.3 储集空间特征

岩心、铸体薄片、扫描电镜、毛管压力曲线分析等资料均表明,潜山储集空间具有双孔介质的特点,主要的储集空间类型有宏观裂缝、微观裂缝、碎裂颗粒粒间孔和粒内溶孔等。储集空间组合类型以裂缝-孔隙型为主,次为孔隙型、孔隙裂缝型和裂缝型[8]。

2.3.1 宏观裂缝特征

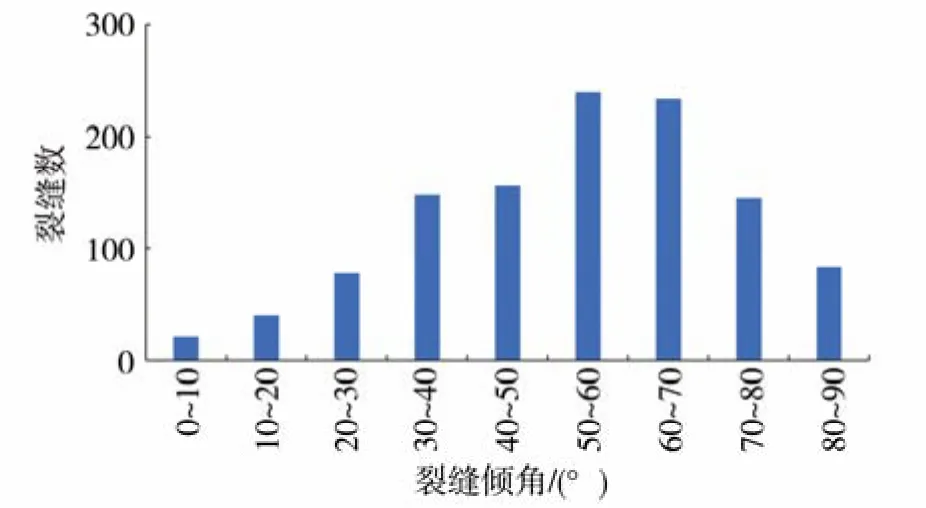

岩心观察显示,宏观裂缝发育,距离潜山顶部越近,充填程度越高。A1井在潜山顶部150.0 m范围内进行了较为系统的取心,自上而下储层类型由裂缝-孔隙型向孔隙-裂缝型过渡,下部岩心充填程度低。岩心统计发现,发育2~3期裂缝,裂缝长度1.3~17.2 cm,裂缝线密度39 条/m,裂缝倾角主要集中于30°~80°,中高角度斜交缝占76.7%(图2)。

2.3.2 微观裂缝特征

BZ气田潜山顶部风化带由于叠加风化林滤作用,早期形成的裂缝后期一般发生溶蚀改造,形成沿裂缝壁不规则的各类溶解缝。潜山内幕主要发育构造裂缝以及岩石、矿物等沿解理形成的解理缝或晶体缝。岩心铸体薄片统计结果显示,81%的薄片发育各类裂缝,裂缝充填程度较高,有效裂缝的开度一般为1~100 μm,以微裂缝为主。

图2 BZ气田A1井岩心裂缝倾角统计

2.3.3 孔隙特征

研究区孔隙型储层主要发育在潜山顶部,在构造应力作用下岩石破碎,其碎粒间存在孔隙,上覆地层未沉积前,破碎的岩石长期暴露于地表,由于物理风化作用而发生崩解,形成粒间孔隙,这类孔隙主要产生在刚性岩石碎裂带和风化壳中。研究区潜山储层孔隙类型主要为颗粒粒间孔和溶蚀孔隙,原生孔隙不发育。颗粒粒间孔包含碎屑颗粒粒间孔和碎裂颗粒粒间孔两种类型,前者主要发育于潜山风化带顶部砂砾岩,后者主要发育于潜山风化带和内幕动力变质作用强烈的地区。溶蚀孔隙包括粒内溶孔和填隙物溶孔,属于次生孔隙。在地表水或地下水沿着断裂或裂缝渗入过程中,易溶矿物(斜长石、角闪石及碳酸盐类填隙物)产生蚀变,进而发生溶蚀,形成次生溶蚀孔隙。

2.4 储层物性特征

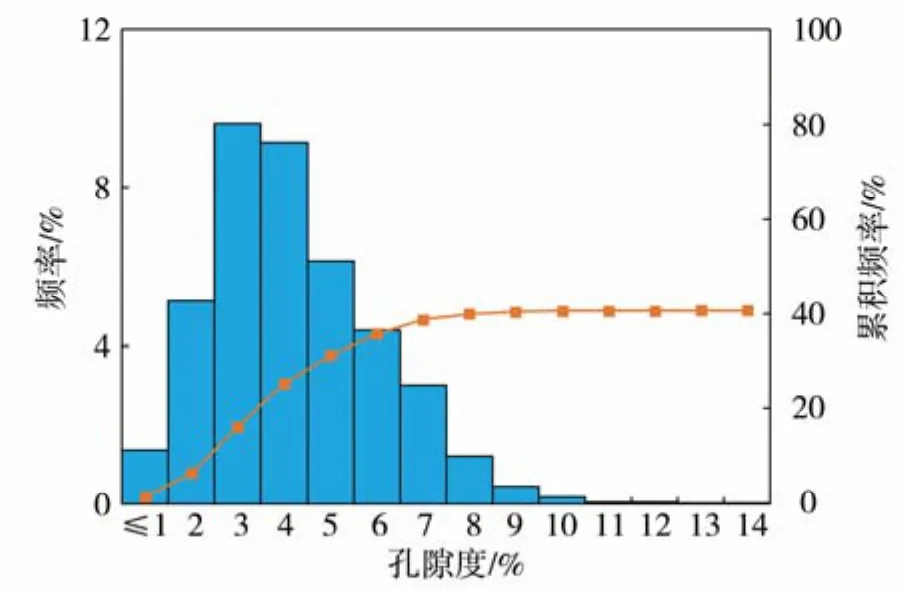

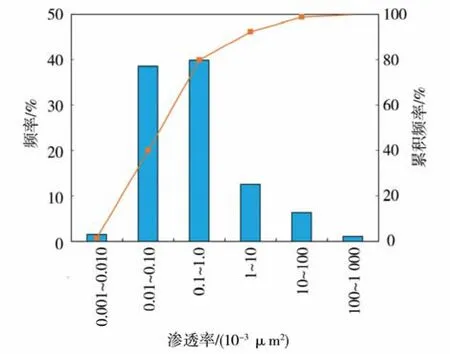

岩心分析表明,BZ气田上太古界潜山储层孔隙度为0.1%~21.9%,平均为5.4%;渗透率为0.003×10-3~614.780×10-3μm2,平均为 6.250×10-3μm2。测井解释上太古界潜山储层孔隙度为 1.0%~25.8%,平均为4.5%,渗透率为0.003×10-3~696.100×10-3μm2,平均为4.240×10-3μm2,属于低孔、特低渗储层(图3、图4)。

图3 BZ气田上太古界潜山孔隙度分布

图4 BZ气田上太古界潜山渗透率分布

常规压汞曲线特征呈现细歪度表明,储层分选差,裂隙不均匀,排驱压力为 0.138~13.772 MPa,平均为2.934 MPa;进汞饱和度为46.58%~95.59%,平均为67.54%;退汞效率为8.30%~75.94%,平均为34.94%;分选系数为1.128~3.345,平均为2.207,部分样品表现为典型的双孔介质特征。

2.5 储层综合评价

BZ气田勘探表明,储层的发育程度受岩性和孔隙裂缝发育程度控制。BZ气田上太古界潜山储层岩性复杂,以变质花岗岩和片麻岩为主,既有区域变质岩、动力变质岩和混合岩类,也有顶部风化砂砾岩。风化带储层全区分布,有效储层厚度为 30.0~120.0 m,主断层附近和构造高部位储层相对发育;走滑断裂附近两口进入潜山地层达千米的探井,揭示内幕储层较发育;潜山储集空间为网状缝,中-高角度斜缝、扩溶缝、溶蚀孔及微裂隙;风化带储集空间以孔隙为主,裂缝为辅,组合类型以裂缝-孔隙型为主。潜山内幕储集空间主要为孔隙-裂缝型及裂缝型,潜山整体为双孔介质的低孔、特低渗储层。

3 储层主控因素分析

BZ气田上太古界潜山经历了多期次构造运动、多期次岩浆侵入作用和长期风化淋滤作用,形成了有利的潜山储集体,但由于岩石类型和古地貌等差异,储层非均质性较强。综合分析认为,潜山储层主要受构造、古地貌、岩性等因素联合控制。

3.1 构造因素分析

BZ构造区发育4组近南北走向的大型走滑断裂,隶属于渤海郯庐西支走滑断裂带,其形成与构造演化共同控制潜山形成和储层发育程度。走滑断裂带表现出双轨并行、断面相对平缓、早走滑-晚伸展叠合的特征,具有早期走滑挤压、晚期走滑拉张的演化特征。

新生代以来,在走滑与伸展双重应力场主导之下,BZ构造脊被改造并深埋藏,接受厚层古近系和新近系覆盖形成低潜山构造。中新生代多期强烈的走滑活动不仅控制BZ构造区潜山的形成,同时还导致了潜山内幕多期次、多方向 、多组系裂缝系统的大量发育。这些多层次、多期发育、不均匀分布的裂缝带,呈现出“藕断丝连”的空间展布特点,整体上组成裂缝网络系统。

断层附近形成微裂缝,裂缝本身就是储集空间,尤其是渗透率高,并且断裂、裂缝使脆性的花岗岩破碎,破碎的花岗岩容易风化,断层-岩性耦合控制作用,形成了风化壳储层。BZ气田在走滑断层附近探井测试日产高达31×104m3,说明断层对潜山储层具有良好的改造作用。

3.2 古地貌因素分析

走滑断层活动控制了上太古界潜山古地貌特征,古地貌对上太古界潜山储层具有一定控制作用。精细古地貌恢复研究表明,BZ构造区南部古地貌具有“早低晚高”的特点。晚白垩世-孔店组沉积期,BZ构造区南部处于坳陷和断陷区,地势相对较低,尤其是孔店组沉积期,该区处于山间洼地,快速堆积了一套巨厚的砂砾岩。沙三段沉积末期,局部反转抬升,形成现今局部较高的古地貌背景。因此,南部潜山顶部风化壳不发育,储层主要以裂缝型为主。BZ构造区北部具有“早高晚低”的特点,孔店组沉积期,北部为隆起物源区,地势相对较高,潜山地层持续暴露地表。由于中生代挤压和伸展活动对岩石具有强烈的破碎作用,形成构造成因节理和宽阔诱导裂缝带,在遭受风化剥蚀淋滤作用时,容易在潜山顶部形成优质的风化壳型储层。因此,北部同时发育顶部风化壳和内幕裂缝型两种储层类型。

3.3 岩性因素分析

岩性是影响潜山裂缝型储层发育程度的内因。在相同的构造应力作用条件下,脆性成分含量相对较高的岩石更容易发育裂缝。BZ气田范围内潜山岩性以浅色二长片麻岩、斜长片麻岩和以其为原岩形成的碎裂片麻岩、碎裂岩,少量混合岩化片麻岩和混合岩化花岗岩,部分中性侵入体,以闪长玢岩为主,少量基性灰绿岩。主要造岩矿物有斜长石、钾长石、石英、黑云母、白云母、角闪石、辉石等,其中,长石、石英属于浅色矿物,脆性较高;云母、角闪石、辉石属于暗色矿物,塑性较强。上太古界潜山以脆性矿物含量较高的浅色岩石为主,铸体薄片分析结果显示,变质岩长石和石英含量为20%~100%,平均为91%,云母和角闪石矿物含量为5%~15%,平均为9%,在构造应力作用下有利于形成良好的储层。

4 结论

(1)上太古界潜山为BZ气田的主要含气层位,岩性以变质花岗岩和片麻岩为主,储集空间具有双孔介质的特点,主要的储集空间类型有宏观裂缝、微观裂缝、碎裂颗粒粒间孔、粒内溶孔等,储层非均质性强,属于低孔、特低渗储层。BZ气田上太古界潜山纵向上具有分带性,根据储层纵向发育规律及风化程度划分为风化带和潜山内幕。

(2)BZ气田上太古界潜山储层主要受构造、古地貌、岩性等因素联合控制。构造、古地貌是影响潜山裂缝型储层发育程度的外因,岩性是内因,断层-岩性耦合为BZ气田提供了良好的储集空间。