指向物理核心素养的建构主义单元设计*

——以“打点计时器的实验设计”为例

2019-10-18曹东

曹东

(江苏省怀仁中学 江苏 无锡 214196)

“真实性学力——真实性学习——真实性评价”这就是基于“核心素养”的单元设计的基本诉求[1].建构主义学习设计的思路为单元设计提供了一条路径.建构主义的学习设计由6个要素构成,即情境、协同、支架、任务、展示、反思.这6个要素作为有影响力的手段是重要的,但其顺序是动态的.建构主义的单元设计是策划每一位学生参与学习的“学案”.本文从建构主义学习设计的思路出发,以“打点计时器的实验设计”为例,讨论指向物理核心素养的建构主义单元设计.

1 创设真实情境 学生体验 突破打点计时器的工作原理

真实性学力的获得要在真实性学习的过程中获得,真实性学习要发生在真实的情境中.学校里的学习是同真实性学习联系在一起的.其焦点在于把学生置于真实的情境中,获得真实的体验,使学生所拥有的能力得到发掘.

具有教育价值的情境的设定必须把握3个关键词:

(1)学习目标.教育归根结底是经验的再建构.学习目标并不是单纯的提供经验,而是借此来促进学生展开分析与思考.

(2)研究的问题.研究的问题是指为让学生在共同的思考中发现意义,使学习得以形成而选择出来的概念、过程与思考方式.

(3)评价.怎样评价学生的学习?可以通过两种评价,即每一个个体的成熟度的评价与整体班级的成熟度的评价,来把握学生的成长状态与理解能力[1].

案例1:如何理解打点计时器的原理?

小游戏:如图1所示,两位学生一组,一位学生牵动一条长纸带使纸带沿直线向前移动;另一位学生手拿一支笔固定在纸带正上方,听口令,每隔1 s用画笔在纸上点一个点.动手试一试:现在可以测出这位学生的手运动的速度吗?

图1 模拟打点计时器的小游戏

思考1:相邻两点的距离跟牵动纸带的速度有什么关系?牵动纸带的速度快慢不均匀,对相邻两点所表示的时间有没有影响?

思考2:这样测量平均速度准确吗?如果不准确,原因在哪?如果有一种打点时间间隔严格相等的仪器,问题就可以解决了,引出两种打点计时器的原理.

思考3:从原理上看,电火花计时器跟电磁打点计时器相比,哪个更好些,误差可能会更小?

案例分析:以两名学生互相配合,手拉纸带同时打点这个实验创设的真实情境,通过问题引导,每位学生写出自己的答案,分组讨论,交流答案,评价每个学生对打点计时器原理的理解成熟度,小组展示答案,评价班级的成熟度.创设真实情境,学生体验,顺理成章地突破打点计时器的工作原理.

2 设置合理任务 提供支架 协同学习 突破学习中的难点

任务是以自由的方式,广泛的解读,学生围绕主题,在形成自身共享意义的同时,促进共同的思考.任务的设定必须回答3个问题:

(1)兴趣——怎样引发学生的兴趣,促进意义的发现?

(2)学习——构成怎样的学习记录,把握任务的难易度?

(3)思考——学生提出了怎样的问题?教师又如何回答?

支架理论的基础是维果茨基的“最近发展区”.“最近发展区”是指“在成人的指导与帮助下可能问题的解决水准与在自主活动中可能的问题解决水准之间的落差”[2].教师为学生在既有知识和新建构的学习课题之间搭起脚手架,提供给学生固定的支点,通过协同解决问题,让学生获得新的知识与技能.

三人行必有我师.协同学习就是通过分组学习,基于探究,通过策划协调全员学习的积极性,最大限度地发展每一位学生的学习能力.

协同学习必须回答3个问题:

(1)如何进行分组.

(2)如何让学生发现意义.

(3)需要运用哪些媒体.

案例2:如何测量纸带的平均速度和瞬时速度?

学生分组实验步骤如下.

(1)将打点计时器固定在平板上没有滑轮的一端,并连接好电路.

(2)将纸带穿过打点计时器的限位孔,打开电源,拉动纸带,关闭电源.

(3)换一条纸带,将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔.

(3)把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面悬挂适当的钩码.

(4)拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,接通电源.

(5)放手,使小车在平板上运动.

(6)断开电源,取下纸带,重复实验,再打一条纸带.

思考1:根据纸带上的点迹,如何求AB段的平均速度?如何求E点的瞬时速度?

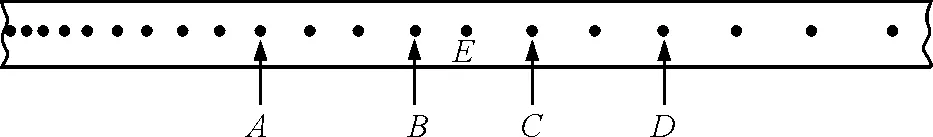

思考2:如图2所示,用AD,BC段的平均速度替代E点的瞬时速度,哪一种更准确?如果测E点附近一小段的平均速度去替代E点的瞬时速度,哪一种方法更好?

图2 打点计时器获得的纸带

教师演示:不同宽度的挡光片经过同一光电门时,通过传感器测量到瞬时速度,突破瞬时速度的概念.

案例分析:学生自由组合,合理分组实验.通过问题引导分析实验的结果,“如何测量平均速度?”这个问题评价学生对平均速度概念的理解深度.“瞬时速度如何测量?”这个问题让学生陷入思考,触发了学生最近发展区.学生对瞬时速度已经有了初步理解,能够理解“用BC段的平均速度替代E点的瞬时速度”这种方法更好,但是还是比较模糊.这时教师充当协同学习中重要的一员,利用传感器和多媒体演示:不同宽度的挡光片经过同一光电门时,通过传感器测量到瞬时速度.学生通过数据发现:当挡光片宽度窄到一定宽度,测量的平均速度几乎不变,这时的平均速度已经很接近瞬时速度.这是测量瞬时速度符合实际的方法,让学生深入理解瞬时速度的概念.

3 展示学习成果 反思中升华 评价自己的学习

展示的主要目的是让学生的思维可视化.教师可以根据展示的结果评价学生是怎样学习的.教师可以通过评价反思学生的学习进度制定今后的学习计划.同时接触到别人学习见解的学生会加深对自己学习成果的理解.

元认知是关于思考的思考.通过反思,学生可以获得体验到的经验,体会到所获得的经验,并能从对话中获得经验.

案例3:研究小车在重物牵引下的运动,小车的速度随时间怎样变化

挑选清晰的纸带并测量计算几个计数点的瞬时速度,记录数据,填入表格,作出速度-时间图像.学生分组展示自己的实验结果,交流讨论,寻找小车的速度与时间的关系,计算小车运动的加速度大小.

教师进一步引发思考:在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器接在50 Hz的低压交流电源上.

(1)某学生用以下方法绘制小车的v-t图像.先把纸带每隔0.1 s剪断,得到若干短纸条.再把这些纸条并排贴在一张纸上,使这些纸条下端对齐,作为时间坐标轴,标出时间.最后将纸条上端中心连起来,于是得到v-t图像.

(2)这样做有道理吗?说说你的看法.

(3)课后作业评价:把纸带穿过打点计时器,用手握住,启动计时器.用手拉动纸带,在纸带上记录了一行小点.从便于测量的位置找一个点做起始点,在每隔相等时间间隔的位置剪开.请你试着把这些纸带并排贴在一张纸上,得到一个直方图,你能从中看出手拉纸带的速度是怎样变化的?

案例分析:学生通过实验,采用描点作图的方法做出速度-时间图像并计算了加速度.教师进一步引发思考,给出某学生的不同想法,让大家开始反思自己的做法和该同学做法的差异,评价不同组同学的学习结果.通过相互评价让学生进一步反思,加深对自己学习成果的理解.课后作业让大家尝试别人的做法,一方面通过体验加深自己的理解,一方面让自己的思维可视化,评价自己的学习成果.学习评价首先在于改善、促进学生的学习.案例中的评价以形成性评价为主.形成性评价是在活动过程中旨在有效地实现活动自身而开展的一种过程性评价,以单元或以课时为单位来实施[3].

第一步,描点作图,第二步,纸带剪贴理解速度-时间图像,第三步,通过协同学习理解速度-时间图像的真正含义.每一步都在评价学习的理解程度.

综上所述,以“打点计时器的实验设计”为例讨论指向物理核心素养的建构主义单元设计.以案例的形式展示了其中一课时的学生参与学习的“学案”和学生作业.

打点计时器作为高中阶段学生实验学习的重要器材,与其有关的实验有许多.例如“探究小车速度随时间变化的规律”“用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动”“探究加速度与力、质量的关系”“用电火花计时器(或电磁打点计时器)验证机械能守恒定律”等等.这一系列实验都是以打点计时器的使用为基础,我们可以把这些实验的学习归结为“打点计时器的实验设计”的学习单元,站在力学实验学习的高度俯瞰,合理设置目标,分节分课时逐步去评价学习目标,一步步地达成单元设计的目标.