书为心画—郑珍的书法观与书法作品

2019-10-17刘恒

◇ 刘恒

郑珍(1806—1864),字子尹,号柴翁、巢经巢主、子午山孩,晚年又号小礼堂主人、五尺道人,别署且同亭长等。贵州遵义人。精研经学、小学,著述宏富。学问之余,郑珍也精于诗文,为有清一代一流诗家。钱钟书先生在《谈艺录》中高度评价他的诗作:“清人号能学昌黎者,前则钱择石(载),后则程春海、郑子尹。”〔1〕郑珍因其卓越的成就位列《清吏稿·儒林传》,被誉为“西南硕儒”。

一、郑珍的书法观

郑珍除了是位成就斐然的学者诗人外,也精书善画,他的儿子郑知同曾这样评价其父:“亦嗜书画、古玩,恒陈列左右,书祖平原,时仿欧褚,画宗思白,间摹文沈。”郑珍也曾自评“此(作者按:书法)于学问中特技艺耳,亦不可不善”〔2〕。民国学者凌惕安赞他为“诗书画三绝”〔3〕。郑珍有不少墨迹传世,书法观点也散见于一些诗文和题跋之中。

咸丰八年(1848),53岁的郑珍就写过一首长诗来阐述自己对书法品格的看法,即《与赵仲渔壻论书》。长诗的开篇提出了评书如评人的观点,“吾尝谓人号君子。考其言行而已矣。天资学力各不同。揆以孔孟惟其是。而是之中亦有别。与评金玉正相似。光色纯璺(莹)见差等。要为足重非伪比。论书又何独不然”〔4〕。他说,人虽天姿有别,只需观其言行是否符合孔孟之道就知其为君子否。品书也如品人一般,书有工拙,但笔外之意所传达出的中正德行才能真正体现出书品的优劣。故写字应如君子立身一般。随后,他又进一步阐述,书品如人品是因为“心不可见画在指”。此句的典故出自西汉扬雄所著的《法言·问神》,其言:“传千里之忞忞者,蜞如书。故言,心声也。书,心画也”〔5〕,提出了“书为心画”一说。对此说,历代品书家都有所述。郑珍则进一步说明,人心不可直视,而笔下的字最能直接反映人的本心。书法作品也因人心的不同呈现出情状各异的风貌,故而观书如观人,“佻怪侧软”的字多是小人之作,“刚正浑重”必是“端士”所书。对于“羊质虎皮”的作品,最终都会“艺随身败足挂齿”〔6〕。可见他十分看重人品对书品的影响,尤其强调人的道德修养在书法中的重要性,这是正统儒家文艺观的体现。

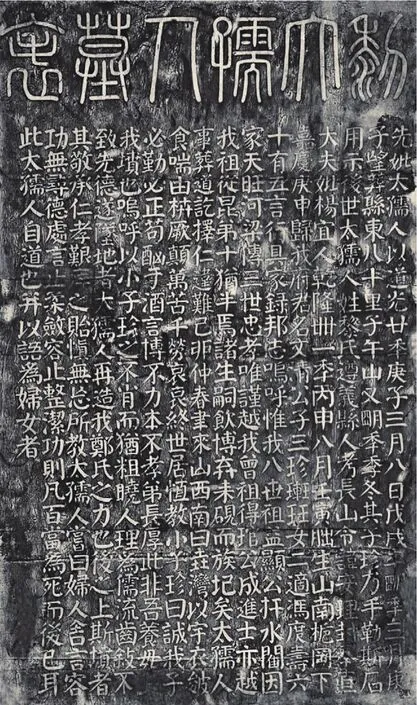

[清]郑珍所书《黎太儒人墓表》拓片 165cm×82cm纸本 清光绪二十二年(1842) 贵州省博物馆藏

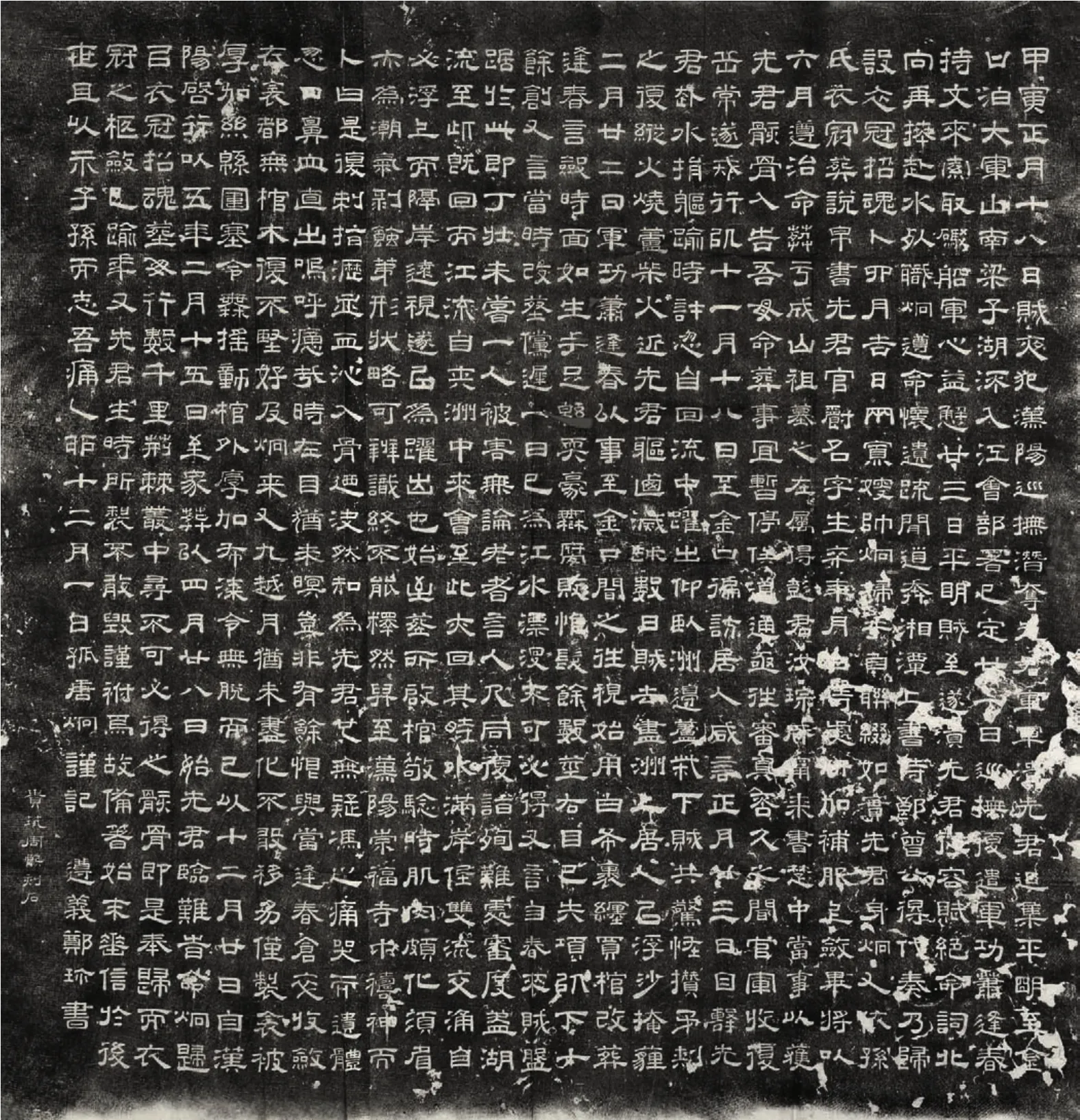

[清]郑珍所书《唐树义死事记碑》拓片 91cm×95cm纸本 清咸丰五年(1855) 贵州省博物馆藏

同样的观点在他晚年的《跋自书杜诗》中也有提及,他说“吾及不善书,然能知书之利弊。大抵此事是心画”,又一次提到“书为心画”。随后,又进一步阐述:“其体之正、气之大,风格之浑朴,神味之隽永,一一皆由心出,毫厘不可勉为。所谓学,只学其规矩法度耳。书要好,根本搃在读书做人。多读几卷书,做得几分人,即不学帖,亦必有暗合古人处,何况加以学力。”〔7〕他自评不善书,但是却能看得懂一幅字的优劣利弊,其原因就在于书法作品能传达作书者的性情、意志、品格、学识、修养等。因此,习书者只要德厚品正,博学为基,就算不临古帖,所写的字也能与古代圣贤所书有几分相似。郑珍作为一名饱读诗书的学者,自然很看重学养与书法的关系。此言论正如宋代的另一位学者黄庭坚所说“学书须要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵”〔8〕。

郑珍的书法走帖学一路,习古相当扎实。但他习古而不泥古,尤其反对清代书坛一味规模晋唐,轻视宋人书法的思潮。他说:“唐人止学六朝笔,宋人乃见仓颉初。”〔9〕可见,郑珍在学唐的同时,也推崇宋人书法,这一观点在他的行书作品中尤其能体现(后详)。同时,他对时下一味尊晋唐的书风提出质问:“香光雪松今已奴,人得晋唐口中珠。颜公爪甲柳公脚,究竟知渠探到无?”对时人把赵孟頫、董其昌贬为“书奴”很是不满,他认为这些谈书必尊晋唐之人,对颜柳的字体连一点爪甲脚趾都没有探究到。在郑珍看来,学书要包纳百家,只有合古通今、博采众长,才能将古质今妍通会于心胸、驱驰于毫端,即“多闻择善圣所教”才能“少见生怪俗之鄙”。这也是他反复强调的“学古未可一路求,论字须识笔外意”〔10〕。

在对书法技巧及创作方法的认识上,郑珍在《与赵仲渔壻论书》中有一段精彩的论断,从秦代的李斯、程邈说到当世的包世臣,把从古到今关于笔法的论述列了个遍,然后得出笔法无定式的结论。在他看来,历代书家各有各的执笔方法,“司直擎拳冯两撮,韩五李三亦异旨”,只要“事事顺人性”,不要弄得“骨纽爪秃肘肩痹”即可。〔11〕言外之意也是书法是性情品格的流露,没有陈规定式的限制,才能表意得趣。

二、郑珍书法作品赏析

郑珍以品德学养入书,重视性情的自由挥发,又广涉多家,博采众长。因此,他书风多变,篆隶楷行各种书体都有涉及,且都流传于世,这些墨迹作品很好地体现了他的书法思想和风貌。

(一)墓志类

在贵州省博物馆藏有两幅郑珍的墓志拓片,一是《黎太儒人墓表》,二是《唐树义死事记碑》,两幅都是正书所写。其中《黎太儒人墓表》是郑珍为母亲所书。郑母故于道光二十年(1840),次年春正式安葬于子午山。郑珍与母亲感情笃深,对事亲也最为孝悌。葬母后,他于墓旁置屋守孝,撰《黎太儒人墓表》,并亲手写碑勒石。石碑立于光绪二十二年(1842),全文三百余字,书文并茂,记述了郑氏家族的盛衰,及郑母的生平、言行、德操、持家教子等方面。碑中言,郑母对子女教育极严,“诚我子,必勤、必正、苟酗于酒,言博不力本,不孝弟长厚,此非吾养,毋上我坟也”,故而郑珍认为自己现在的德行学问都与母亲的教导不可分,即“太孺人再造我珍氏之力也”〔12〕。

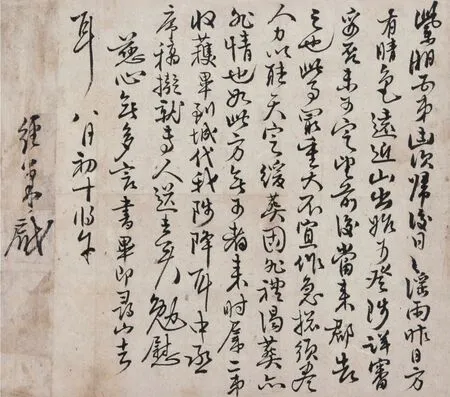

[清]郑珍 行书致紫湘五弟手札 26cm×23cm 纸本 贵州省博物馆藏释文:紫明五弟函次:归后日日淫雨,昨日方有晴色,远近山出,始可登陟,详审妥否未可定,望前后当来郡告之也,此事最重大不宜作急,总须尽人力以听天定。缓葬固非礼,渴葬亦非情也,如此方无可者。来时属二弟收获毕到城,代我陟降耳。中丞序稿拟就,专人送去矣,勉慰慈心,无多言,书毕即寻山去耳。八月初十将午。经笔启。

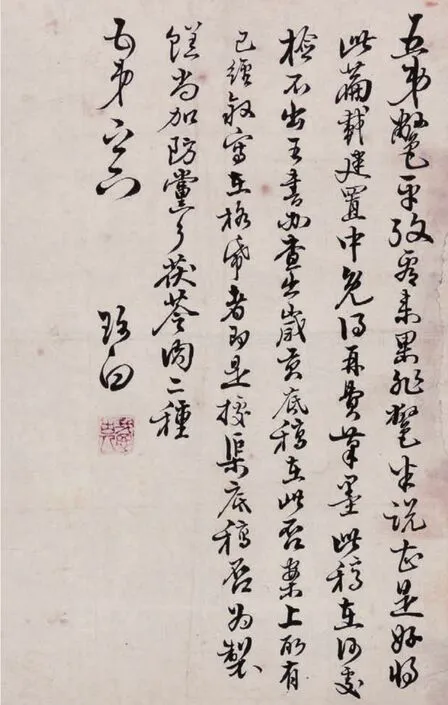

[清]郑珍 行书致紫湘五弟手札 30cm×18.5cm 纸本 贵州省博物馆藏释文:五弟:“鄨平”考看来,果非“鄨半”,说甚是。好将此篇载建置中,免得再费笔墨。此稿在何处?检不出。王书办查出岁贡,底稿在此否?案上所有已经叙写在格纸者,即是据其底稿否?为制糕,当加防党参、茯苓肉二种。五弟足下,珍白。钤印:我思古人(朱)

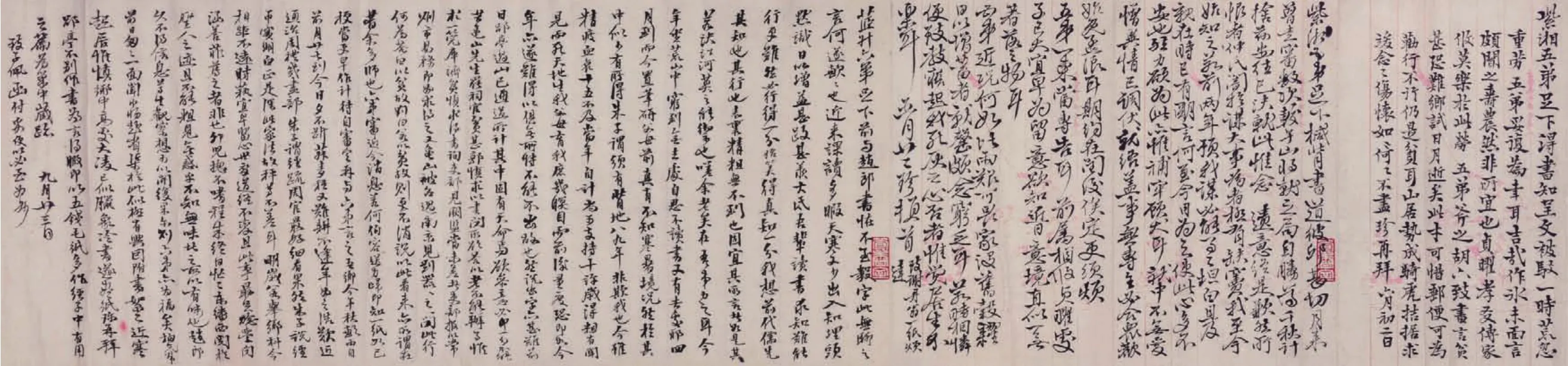

[清]郑珍 致紫湘、芷升信札 25.2cm×111cm 纸本 贵州省博物馆藏

[清]郑珍 郑珍致叔吉信 20cm×120cm 纸本 清同治元年(1862) 贵州省博物馆藏

石碑额上写着“黎太孺人墓表”六个篆字。横额之下为竖排碑文,以楷书写成,取法于颜真卿的《颜氏家庙碑》和《麻姑仙坛记》,用笔肥而见骨,平正端方。在颜体的基础上郑珍又将隶书的特点融入其中,字体呈现横扁状,宽博方正,庄严整肃,使得全篇更有一种正直、质朴、倔强与内美外溢的观感,也恰如郑母勤劳、坚强、严谨、朴实的一生。这种楷中带隶的书风,得于郑珍年轻时的一次幕游。道光六年(1826),郑珍幕于在湖南任学政的程恩泽,因此结识当地文人黄本骥(字虎痴),“本骥性高洁,雅癖金石,聚先秦两汉以来墨本数千卷,先生就观,各领其妙,因悟隶楷法”〔13〕。清末民初学者书家赵恺这样评价此墓表:“载构坚牢,文笔庄丽,为邑中金石第一。”〔14〕确实,此碑文采优美、书风严谨,刻石也甚为精湛,其间的德行孝道更是令人敬仰,很好地体现了郑珍将书写创作与德行情操视为一体的书论思想。郑母故后,郑珍写了很多诗文怀念母亲,在守墓期间,还回忆母亲生平言行,并模拟其口吻逐一录载,得六十八条,题名《母教录》,以赠亲友。

另一张拓片为《唐树义死事记碑》。唐树义(字子方),为郑珍表叔,曾任湖北、陕西布政使等职。郑珍与唐树义是亦亲亦友的忘年之交,唐闲居贵阳期间常常与郑珍、莫友芝于待归草堂谈书论画,诗酒流连,抵掌论天下事。咸丰三年(1853),太平军起,唐树义起任湖北按察使,督师黄州。咸丰四年(1854),在与太平军的激战中,唐投江殉职。此篇碑文是其子唐炯(字鄂生)于咸丰五年(1855)所作,由郑珍手书。文章记述了唐树义的殉职及家人寻其尸骨归葬故里的经过。其境况之惨烈,不忍直视。

碑文八百余字,隶书书写,无碑额。郑珍在字体的间架结构上取法于《礼器碑》,笔味上则得《曹全碑》韵味。其间,郑珍又融入自己的一些风格,把笔画加粗加重,一改《礼器碑》的劲瘦与《曹全碑》的灵动,尤其是在横画的雁尾挑尖处略作收敛,使得笔画更为含蓄,笔意更显庄重严肃,字形也更加厚重方正。在全文的布白上,郑珍刻意处理得格外整齐工正,如此就使整篇作品显得大气庄严、厚重深沉,既符合了祭文的风格,也承载了郑珍对唐树义的敬重之情。

此两篇碑文的书法做到了书法形式、文章内容与个人情感的高度统一,充分体现了郑珍“书为心画”的书法观点。

(二)信札诗稿类

信札诗稿类书法在书写时通常较为轻松随意,最能尽显其真性情,洋洋洒洒,行文全无拘束,伸缩舒展,随性之所至,字体时大时小,笔画有粗有细,干湿相映。这种非创作状态的随性书写,恰恰体现了郑珍将平时博采众家、兼收并蓄的积淀自然而然地糅进文字之中的学者型书家的特点。

《致紫湘信札》,据考是由两通写给莫友芝(字子偲)的信札合裱而成的。第一通写于道光十八年(1838)孟冬之季。第二通写于道光二十一年(1841)八月。〔15〕两通皆以行书书写。第一通行笔工稳凝练,注意笔画的转折顿挫,连笔也较少。第二通则行笔奔放自如,笔意率性恣意,连笔较多,气韵连贯。两通信札都是在郑珍三十多岁所书,此时,郑珍的行书无论工整与奔放,“二王”的意味都较浓,其间也兼有赵孟頫的笔味。

《致紫湘、芷升信札》是由三封信合裱成卷。第一封是郑珍写给莫友芝的,时间应在道光二十六年(1846),也是郑珍中年时期所书。此通信件楷书写成,偶有行楷笔味,与《黎太儒人墓表》取法颜体不同。此书北碑的意味比较重,尤其在笔画的转折之处多用侧锋。字迹虽工整,但因字体大小变化自如,通篇又显得活泼灵动。

第二通也是写给莫友芝的,恣意奔放,痛快淋漓,有一气呵成之感。其间仍看出郑珍的帖学走尊晋唐一路,“二王”风格明显。第三通则是写给莫庭芝(字芷升)的,即莫与俦第六子,通群经诸子,兼说文汉隶。据凌惕安考,此信书于咸丰七年(1857)九月二十三日。时郑珍52岁,和中年时期间的书风相较,此信呈现了明显的颜体风貌,尤其是在转折笔画和纵向笔画中更能见颜体的厚重之感,但在转折之处又融入宋人苏轼的笔味,多方折,不似颜体的圆润婉转。通篇行笔既自如流畅,又法度严谨,稳健中不乏灵动,工整中又有变化,堪称精品之作。郑知同曾对自己父亲和何绍基学习颜体的成就给予很高的评价,他说:“先子真书出《家庙》,行书出《争坐位》;先生(作者按:何绍基)真书出《麻姑记》,行书出《送刘太冲叙》。故面目不同而笔髓如一,并各造其极致。未知当代模颜或有胜于斯者与否?然未之见也。”〔16〕

[清]郑珍 行书积雨中送季和径通城兼寄柏容诗 33.1cm×63cm 纸本 清咸丰八年(1858) 贵州省博物馆藏释文:积雨中送季和径通城兼寄柏容。涪翁道通城,十日苦风雨。访道黄龙山,参禅双塔祖。行李彼中去,又值路如煮。问君有底急,促促办衣履。寸步已难我,万山独怜汝。材狼布丛箐,鲸鳄连去路。幕阜榴遍花,知是解鞍所。万金易爱日,君亦知其误。忠信答波涛,此行讵无补。到时见伯子,问余作么许。为道入定僧,终日或不语。咸丰戊午孟夏九日,柴翁珍草。钤印:郑珍私印(白) 子尹(朱)

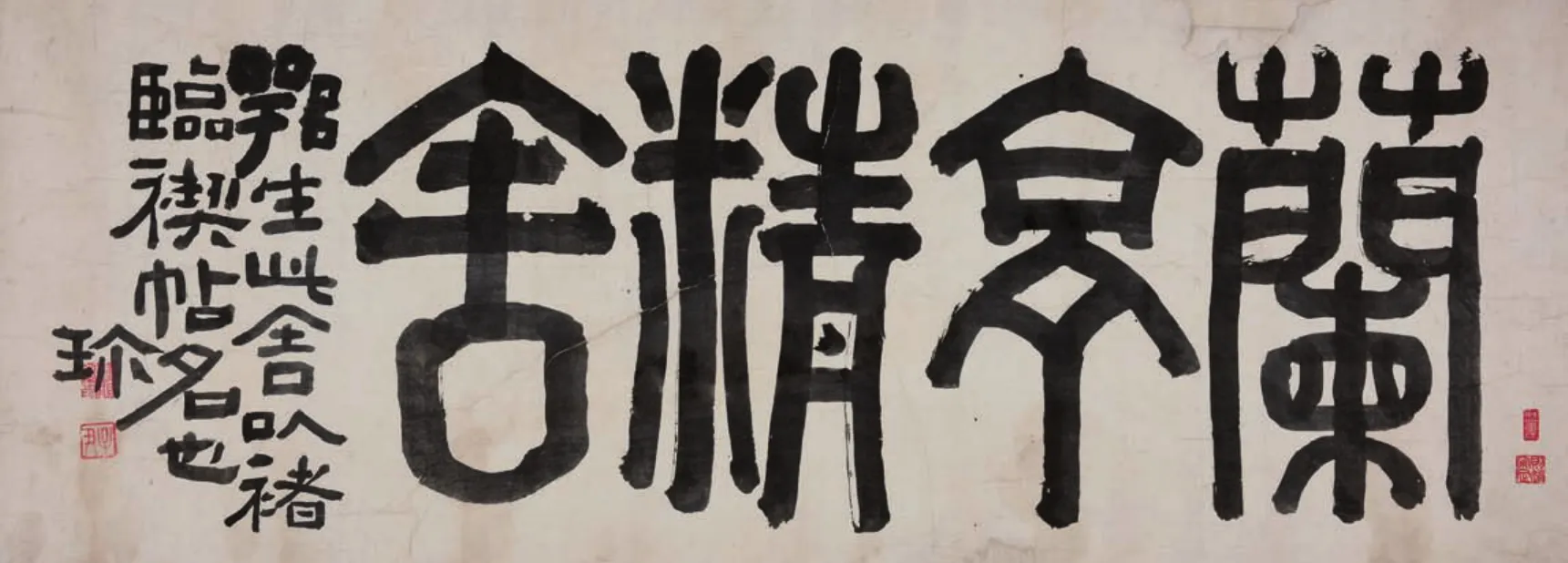

[清]郑珍 篆书兰亭精舍横幅 43.4cm×117cm 纸本 清咸丰八年(1858) 贵州省博物馆藏释文:兰亭精舍。鄂生此舍以褚临禊帖名也。珍。钤印:郑珍私印(白) 子尹(朱)

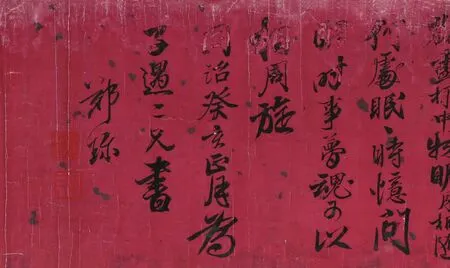

《致黎叔吉信札》是由两通写给黎兆祺的信合表而成的横卷。黎兆祺字叔吉,号介亭,是郑珍仲舅黎恂第三子,也是他的内弟,曾师从郑珍学诗文及程朱之学。从所言内容来看,两封信的时间很相近,都是郑珍56岁时所写。此书中有着明显宋人书法的意味,尤其有苏轼的《寒食帖》的笔味。不仅此札,郑珍晚年的几件行书作品都取法于宋人。《行书积雨中送季和径通城兼寄柏容诗》是他写给内弟黎兆铨(字季和)的诗作,题款为咸丰戊午孟夏九月,即咸丰八年(1858)。在此件作品中可以看出苏轼和米芾韵味。《行书还山吟横幅》,写于同治二年(1863),是贵州省博物馆所藏郑珍书法作品最晚的一幅,其书风也基本上是仿米芾的。《〈卜算子〉行书横幅》词作,时间不详,落款处有“拟以黄书书苏词”,意为仿黄庭坚笔意抄录苏轼的词。

从这些不同时段的信札诗稿中我们可以看出,郑珍书风多变,不同时期的倾向不尽相同。这也与郑珍认为学书要包纳百家、博采众长的思想相符。

(三)作品类

作品类指的是在创作的心态下完成的书法作品,或作对联,或赠他人所作。这类作品从布白到行笔都经过作者的细思量,甚至可能还经过一定的练习后才成书,也最能体现作者书法技巧的最高水平。郑珍的这类书法作品多是篆书和隶书,可见郑珍对这两类书体的偏好,或许他也认为自己最擅长这两种书体。

郑珍曾师从程恩泽。程恩泽字云芬,号春海,熟通六艺,擅考据,尤精汉许氏文字之学,道光三年(1823)曾任贵州学政,与郑珍结下不解之缘。程恩泽曾教导郑珍说:“为学不先识字,何以读三代秦汉之书?”〔17〕因此,郑珍对文字训诂之学颇为用功,还著成《说文逸字》《说文新附考》《仪礼笺注》等文字学专著。正是由于学术偏好的原因,他对篆书也颇为喜爱,且对他的篆书创作产生了直接的影响。同时,郑珍对古碑也很兴趣。在他的《与黎兆勋论画诗》中有这样一段跋“道光戊子(作者按:道光八年,即1828年),随程恩泽视学道州,有浯溪之游,获李少温(冰阳)篆书元次山浯溪铭,搜刮出之。”〔18〕不少书家评价他的篆书宗李斯和李阳冰,尤其得益于李阳冰,这与他亲手拓下的《元次山语溪铭》不无关系。

郑珍的篆书《拜竹山房横幅》书于咸丰五年(1855)十一月,此时他已是50岁,“拜竹山房”几字仍有李阳冰的印迹,但也融入了自己的理解,自成风格。四个大字,行笔大刀阔斧,不斤斤计较于细微处的周到,尤其是在起笔回笔之时,率意不拘,又收放有度,可见其轻松的创作心态,也可见深厚的书法功力。粗阔苍劲的笔画有别于李阳冰的圆转流畅,显得格外恢宏大气。此横幅的落款是以行书书写,即“个峰老兄茸数椽于红边门外,为守其尊人阡墓之庐,曰拜竹者兰亭竹也,辋川竹也,其志可知矣。咸丰五年十一月廿四日,子尹弟郑珍为署并记”,五十余字的小字行书。行书的轻灵活泼与粗阔厚重的大字篆书形成对比,使整幅作品妙趣横生。从款文可知,这是郑珍送给王介臣的。王介臣字个峰,自称为王羲之的后人,故而自号“兰亭”,款识中有“曰拜竹者兰亭竹也”一句。

他的另一幅篆书《兰亭精舍横幅》和《拜竹山房横幅》是同类型的书法作品,风格也极为相似。不同的是《兰亭精舍横幅》的笔画更加厚重粗壮,字体的浑厚之感也更为强烈。但是在款识上,两幅作品却迥然不同。《兰亭精舍横幅》以篆书落款:“鄂生此舍以禇临禊帖名也,珍。”十二隶字,参差错落,却有摩崖的趣味,故而整幅作品更显古拙之风。此横幅系为唐炯所作。唐炯字鄂生,号成山老人,兰亭居士。

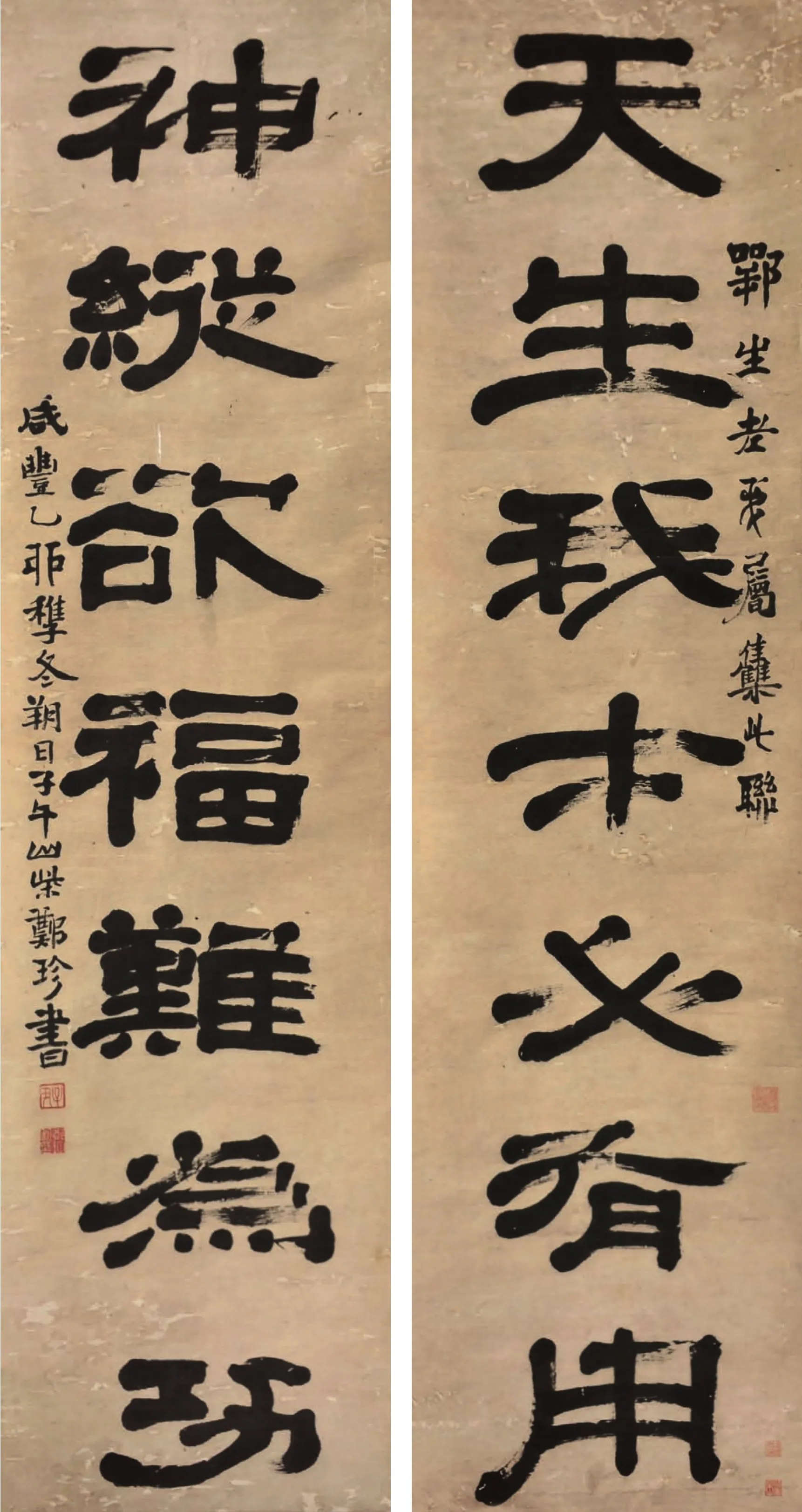

《隶书七言联》书于咸丰五年(1855)。此幅隶书与前所述的《唐树义死事记碑》都是相当时期的作品,且在间架和笔意上都取法《曹全碑》,并在此碑的基础上加以变化,使字体更加古拙厚重。但两幅作品书写的心境却不甚相同。是年,郑珍带着家人从荔波避难归来,一路奔波,食不果腹,衣不蔽体,其间辛酸不可言状。途中,还连殇两孙,身心皆受重创,有诗:“全家七人出,遽已弱一个。叹息时命艰,悲来收若剉。”又有“本为逃生出,翻增促死悲”〔19〕。读来凄绝人寰。十月,郑珍回到贵阳,与亲友相集,“喜晤莫友芝、庭芝及唐炯”,后又暂住唐氏的待归草堂“论诗作画,夜分不休,为人题画有此是龙柴题画神之句……又偕友芝游东山”〔20〕。在诗酒唱和,谈经论道之中,伤亲之痛与离家之苦得以抒怀。此时的郑珍,联想自己半生的抱负与经历,挥毫写下“天生我才必有用,神纵欲福难为功”一集句联。行笔恣意奔放、率性不拘,既是对苦难的超脱,也是对人生的叹息,使得整幅作品在观感上流露出开阔大气、通透豁达之感。此联是为赠唐炯所作,据凌惕安载“光绪中叶,贵阳芙峰山阳明祠落成,炯会双钩上木,各方竞拓,流传颇广 ,黔人出省,黔宦出都还乡,恒携此为遗赠,从多爱之”〔21〕。可见时人对郑珍书法作品的喜爱与认可。

郑珍作为学者型书家的典型代表,以德行人品入书,以学问修养入书,以性情志趣入书,所谓“书为心画”。在书法技巧方面,郑珍学古而不泥古,博采众家,最终形成自己的风格,堪为一代书法大家。

[清]郑珍 隶书天生神丛七言联 162.5cm×41.5cm纸本 清咸丰五年(1855) 贵州省博物馆藏释文:天生我材必有用,神纵欲福难为功。鄂生老弟属集此联,咸丰乙卯初冬朔日子午,山柴郑珍书。钤印:子尹(朱) 郑珍私印(白)

[清]郑珍 行书还山吟横幅 25.3cm×90.5cm 纸本 清同治二年(1863) 贵州省博物馆藏释文: 还山吟。天高日暮寒山深,送君还山识君心。人生老大须恣意,看君解作一生事。山中偃仰无不至,石泉淙淙若风雨,桂花松子常满地。卖药囊中应有钱,还山服药又长年。白云劝尽杯中物,明月相随何处眠?眠时忆问醒时事,梦魂可以相周旋。同治癸亥正月为子遇二兄书。郑珍。钤印:郑珍私印(白) 子尹(朱)

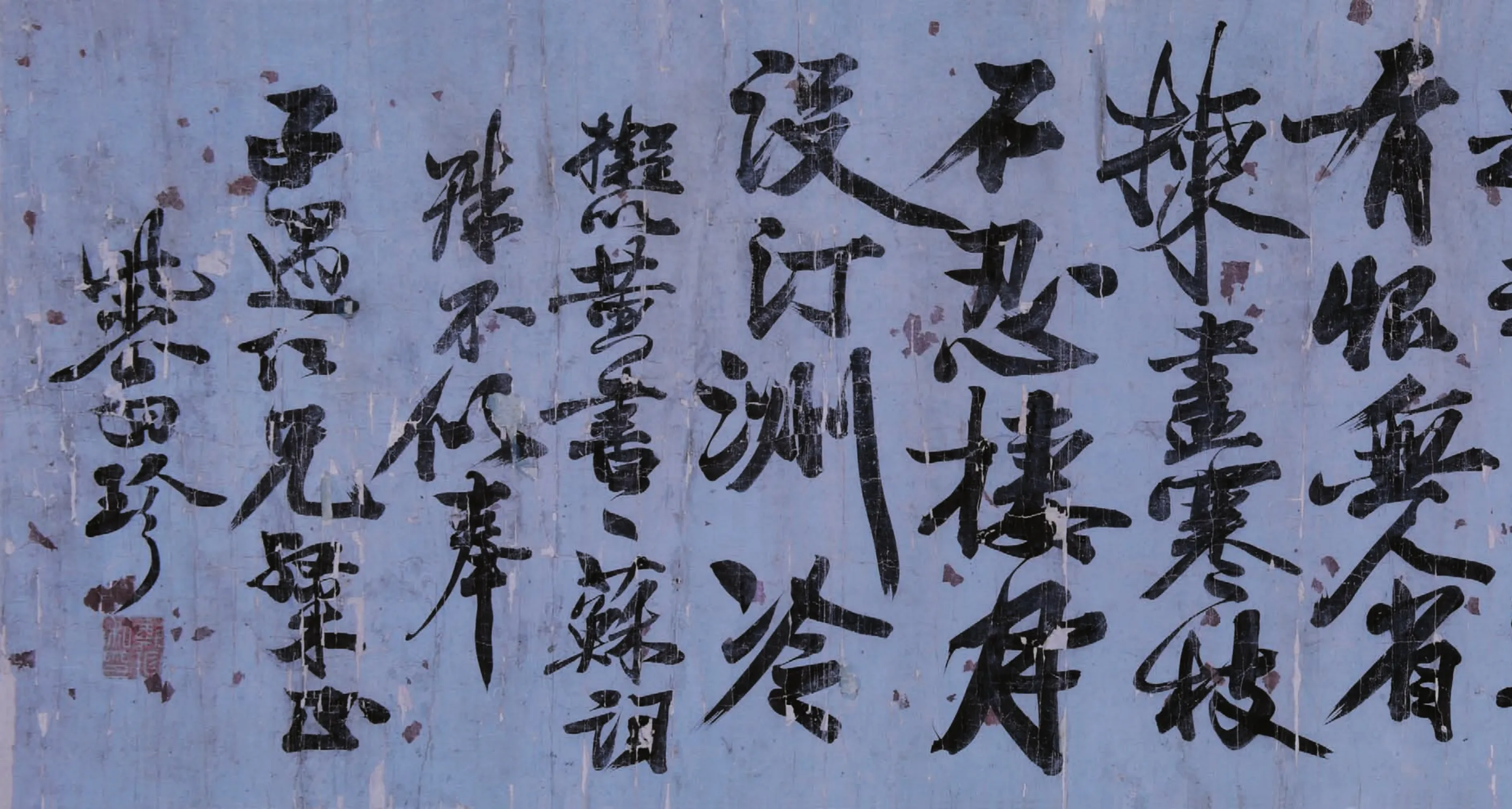

[清]郑珍 行书宋词一首 35cm×127cm 纸本 贵州省博物馆藏释文:缺月挂疏桐,夜半人初静,时见幽人独往来,满地孤鸿影,惊起却回头,有恨无人省,拣尽寒枝不忍栖,月没汀洲冷。拟以黄书书苏词,殊不似,奉子遇仁兄粲正,柴翁珍。钤印:郑珍私印(白)