文化社会学视角下反转新闻的机制探析

2019-10-17杜明艳

杜明艳

“反转新闻”的概念最早在2013年被提出,2013年12月4日《济南日报》发表评论文章《大妈讹老外:新闻真相反转谁之过》,提出“新闻真相反转”一词;同年底,新华网盘点“十大反转剧”[1],此后几年反转新闻逐年递增。因其对舆论场的冲击和影响,反转新闻自2014年起成为研究热点,2016-2018年,中国知网CNKI以“反转新闻”为主题的论文每年约有百余篇。目前主流的研究取向多从新闻传播理论与实务出发,将“反转新闻”视为新闻失范,认为其伤害了新闻真实性,消耗了媒体的公信力,应尽量避免和防范。

本文运用文化社会学(cultural sociology)的视角,将反转新闻看作一种具有自主性的、强有力的文化形式,沿着社会文化的路径,关注个体情感和社会世界之间的关系。本文主要探讨以下问题:反转新闻的实质是什么?怎样实现更有效的反转?尝试分析反转新闻中的情感因素,期冀从不同的学科视角探索一种可行的反转机制。

一、反转新闻是关于“恶”的叙事

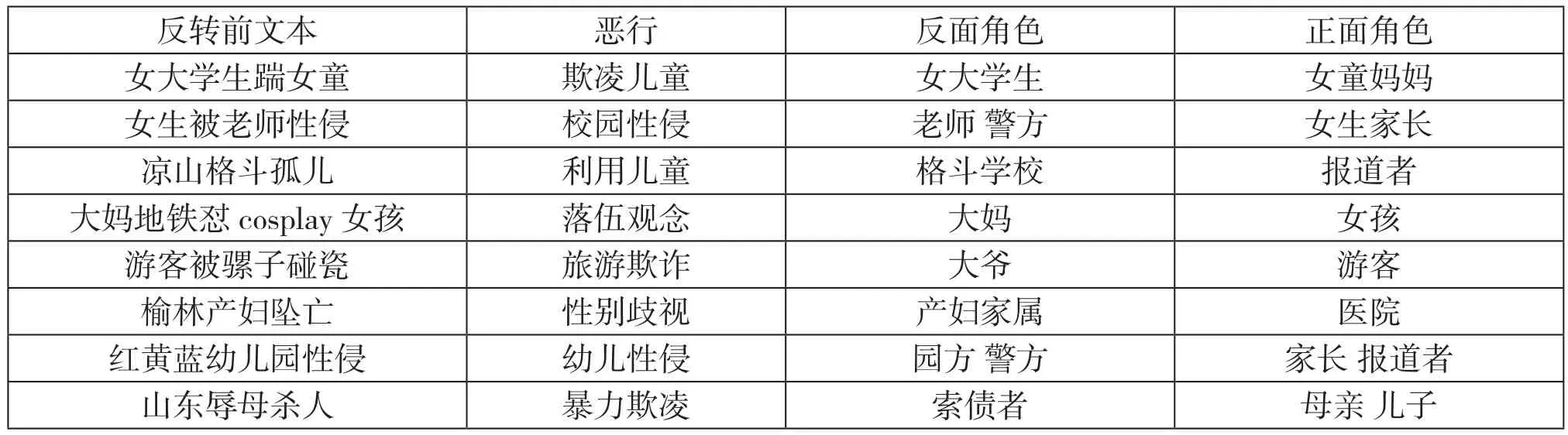

反转新闻往往紧贴社会热点。2013-2015年的反转新闻中,中观议题相对集中在政府公信力、社会道德、医患矛盾等社会公共议题,反映了普遍的社会问题和困惑,而深层议题往往呈现为道德议题,涉及人的使命感和责任感。[2]笔者进一步分析2017年的反转新闻(表1)发现,反转新闻大多具有显著的恶行:性侵、虐童、欺凌、欺诈等,这种“恶”往往是显而易见的、触犯公众道德底线的、能够激起众怒的恶。正是这种“众怒”使文本获得大量关注,形成相对一致的强烈舆论。

笔者认为,反转新闻是一套关于“恶”的叙事,反转新闻的初始事件往往具有显著的恶。对“恶”(evil)的研究是文化社会学的重要领域。心理学认为恶是行使权力对他人造成伤害,传统的社会心理学关注“权力”——恶的产生机制。文化社会学将恶看作是认识论的概念,认为恶是“获得”的:一个创伤性的事件发生后,不会自动成为“恶”,实际上是一种被文化建构为恶的过程。犹太大屠杀这一事件,现在被普遍接受为是一种“人类受难”的精神创伤和恐怖暴行,但在二战后最初的年代,却被当成纳粹的战争罪,那个时代的恶,是纳粹主义,而不是对犹太人的大规模屠杀。同时,恶是被建构的,通过贴标签、简化和凸显等话语策略实现。“女大学生踹女童”事件,可以表述为“两乘客因为口角发生肢体冲突,伤及幼童”,但在实际的文本“女大学生踹女童”中,使用了“女大学生”、“女童”两个标签,使得事件更加敏感。忽略事件原委,只强调“踹女童”,凸显了一方的恶行,最终使得一起并不复杂的纠纷成为一个群体对另一个群体的暴行。

反转新闻中的“恶”往往围绕创伤性事件展开,通过普遍的心理认同,最终成为“恶”。创伤性事件是一种能够粉碎个体或集体行动者幸福感的事件,[3]这种受创一旦被他人认可,形成一致的道德立场,即获得普遍的心理认同,“恶”才能成为“恶”。榆林产妇坠亡事件最初被描述为“产妇因生产疼痛难忍,三次跪求家属剖腹产被拒,跳楼身亡”,强烈的冲击了人们的观念和认知,打破了对于孕育的美好幻象。事件中产妇个体的遭遇和受创,得到了广泛的共鸣,诸多女性以各种方式倾诉生产之痛、孕育之苦,由此引发了对于我国落后的生产观念、家庭地位差异、女性遭遇的各种歧视性待遇的讨论,使得事件上升到性别平等的高度,获得广泛的受众认可,形成了相对一致的“怼家属”的道德立场。因此,这一事件因其家属之恶行引发强烈舆论,获得女性用户的普遍心理认同,最终建构起恶。

表1 2017年反转新闻-反转前的文本分析

二、反转的实质:反转的是意义,不是事实

反转新闻的实质是什么?既有的主流观点认为是事实或舆论的反转,如“反转新闻指当下对同一个新闻事件的报道出现一次或多次显著变化甚至反向变化的现象”[4],“新闻反转剧就是那些紧跟社会热点、标注新闻热词继而引发广泛关注,但随后被证实与事实主体或全貌不符,甚至与事实截然相反的新闻现象。”[5]笔者认为,这些概念描述了反转新闻的形式和特点,但没有清晰指出反转新闻的实质,即到底是什么发生了转向?舆论变化的背后是什么?

运用文化社会学视角,笔者认为反转的实质是意义,不是事实。意义(meaning)涉及文本的生产、分配与消费,在反转新闻中指对同一事件的不同文本生产。这种生产虽由媒体发起,但更多的是受众参与,是处于具体情境中的文本生产者与用户在不同的社会结构中进行有意无意的筛选的结果。反转新闻中,虽然最初的文本由媒体提供,但更是一个公众通过传播、议论、想象、猜测而形成的一种压倒性意见和情感表达。其中,情感的表达尤为重要。

具体来说,反转新闻实质是对“恶”的不同建构:反转前的文本建构出“恶”及恶行,随着事态的清晰,这种恶在不同的文本中被不同的读者进行不同的讲述,获得不同的版本,最终,恶行或被击退为谣言,或被限制在特定情境中,原来的恶不再是恶,反转实现。上述榆林产妇坠亡事件,随着网友对视频的分析“产妇更像疼痛难支跪倒在地而不是跪求家属剖腹产”,以及产妇家属接受采访发声“多次要求剖腹产被院方拒绝”,最初的“家属残忍拒绝产妇剖腹产致其死亡”之恶行被否定,医院、医生的行医规范及医疗体制成为新一波舆论讨论的焦点,事件开始反转。而最终院方、家属达成协议不再发声,使得此事件中到底谁剥夺了此产妇自主决定生产意愿成为罗生门,家属难以摆脱嫌疑,其恶行未必彻底否定,因此,反转不够彻底。

意义涉及对文本的接受和解读,但这种接受和解读不限于文本,往往要追踪到文化结构和社会生活。反转新闻中,意义的反转是复杂的社会过程:首先关乎物质基础,即讲故事的是谁,他又如何讲这个故事。简单来说,主流媒体和主体账号不同的自媒体有不同的价值取向、意识形态考量,这会影响同一个故事如小凤雅事件中其母被讲述成“恶母”还是“受害者”还是“普通人”。其次,涉及文化结构。当一个现象被编码为恶之后,紧接着的是对恶的评价:恶到什么程度?以及对意义的界定:我们所要讨论的恶——这个行动的实质是什么?谁为此负责?谁是受害者?恶的直接后果和长期后果又是什么?我们可以做些什么作为补救或预防?这些是叙事的问题。最后,涉及受众的解码。小凤雅事件中,《南方都市报》先后两次发文辟谣,但点赞量最高的留言是“四个女儿一个儿子”、“拼儿子”,这或许反映了南方读者对以河南为代表的北方农村“重男轻女”的地域性想象。

从这个层面讲,反转新闻虽然涉及新闻失范,但并不必然对媒体和政府导致损害。反转新闻的议题集中在公共领域,反映了社会心理和需求,对于宣泄民间情绪、平衡社会矛盾具有积极意义。另外,反转新闻体现了社交媒体时代受众有能力介入新闻生产,开启了新闻的对话时代。[6]

三、从进步叙事到悲剧叙事——一种反转机制

反转是如何发生的?借用文化社会学的观点,我们认为,提供更多的事实不能让事情自动反转,对事实的呈现方式即叙事框架起着根本性的作用。吉特林(Gitlin)把框架定义为持续不断的选择、强调和排除[7]。架构是这样一种过程:在其中,人们“选择感知到的现实的某部分,将它凸显到想传播的文本当中,以此宣导关于被描述现象的某种问题定义、因果解释、道义评估,以及处理方法。”[8]或者说叙事框架是凸显与遮蔽:凸显一些东西,同时遮蔽一些东西,以此来实现传播目的。

反转新闻的类型多样,有一些属于事实未完全明晰或者事实基本明晰但未完全反转,在此情况下舆论仍然能够实现反转。如小凤雅事件中小凤雅未得到充分积极治疗的事实并未反转,但公众对于小凤雅妈妈的态度却反转了,其从令人愤怒的恶母形象反转为令人同情的可怜的妈妈。这类反转新闻基本遵循以下反转机制:反转前普遍采用进步叙事框架原则,继而采用悲剧叙事框架实现反转。

(一)反转前:进步叙事

恶的呈现有两种叙事框架:“进步叙事”和“悲剧叙事”。前者认为恶是开始,会激发一系列行动,带来进步;后者认为恶是结局,无法超越,只能宣泄。进步叙事具有以下特点:将恶限定在特定的历史情境中,恶者是“他者”;恶可以被克服,恶给出了一个救赎的诺言,会激发出一系列带来信心和希望的行动;恶能够且必须通过一场正义的的战争被去除,战争中人员的牺牲能够被弥补;明确的反动角色和进步角色。[9]

近两年的反转新闻,其反转前的文本多采用进步叙事框架(表1),具有明确的正面角色和反面角色,反面角色被塑造为不可理喻的非人格化类型,其恶行引发正面角色的反对、抗争。以此引发众怒,形成强烈的谴责性的舆论指向。以近期热点“小凤雅事件”为例,反转前的文本中小凤雅妈妈被塑造为“恶母”形象:首先,恶被限定在特定的历史情境中,恶者是他者。“重男轻女”这种恶发生在不文明的、愚昧的农村,作为“恶母”的小凤雅妈妈被塑造成愚昧的、无知的、狡诈的形象,是主流社会之外的“他者”,我们这些文明的、善良的人,永远不会成为恶母。所以,这种自我确认让网友们毫无压力的转发、评判“恶母”。其次,恶可以被克服。我们讨论小凤雅事件,抨击“恶母”,是为了最终消灭它,换来性别平等的进步。这符合那些热烈参与讨论、积极呼吁的网友们的道德感和动机。再次,恶能够被弥补。小凤雅是事件的牺牲者,如果能够促成更多人对性别平等的重视,那么,她的牺牲是有意义的。最后,一个叙事体系由反动角色和进步角色共同构筑。其中,反动角色及其罪行指凤雅妈妈以一种残忍的行为谋杀了小凤雅,进步角色在文本中被表现为“志愿者”,志愿者进入小凤雅家庭、强力促成小凤雅去北京治疗的事迹被塑造成一种拯救。当文本被发布、传播,进入社会领域后,文本的报道者、观看者、转发者、评论者,都代入了拯救者的自我认同,进步角色泛化,成为“我们大家”对“恶母”的一致声讨。最终,恶母传言在这个叙事框架中得以达成。

(二)一种有效的反转:悲剧叙事

悲剧叙事是相对于进步叙事的另一种叙事框架。悲剧叙事中,恶是终点,悲剧叙事关注的焦点不是事态的逆转和改善,而是罪恶的性质、它的直接后果以及导致罪恶发生的动机和关系。[10]受难而不是进步,成为了叙事所指向的终极目的。于是,悲剧叙事无法超越,只能宣泄。在悲剧叙事中,坏人不再是天生的坏人,而是一个“做了坏事的”、可以被理解的人,公众情绪也相应由前期的愤怒转化为同情、无力等。

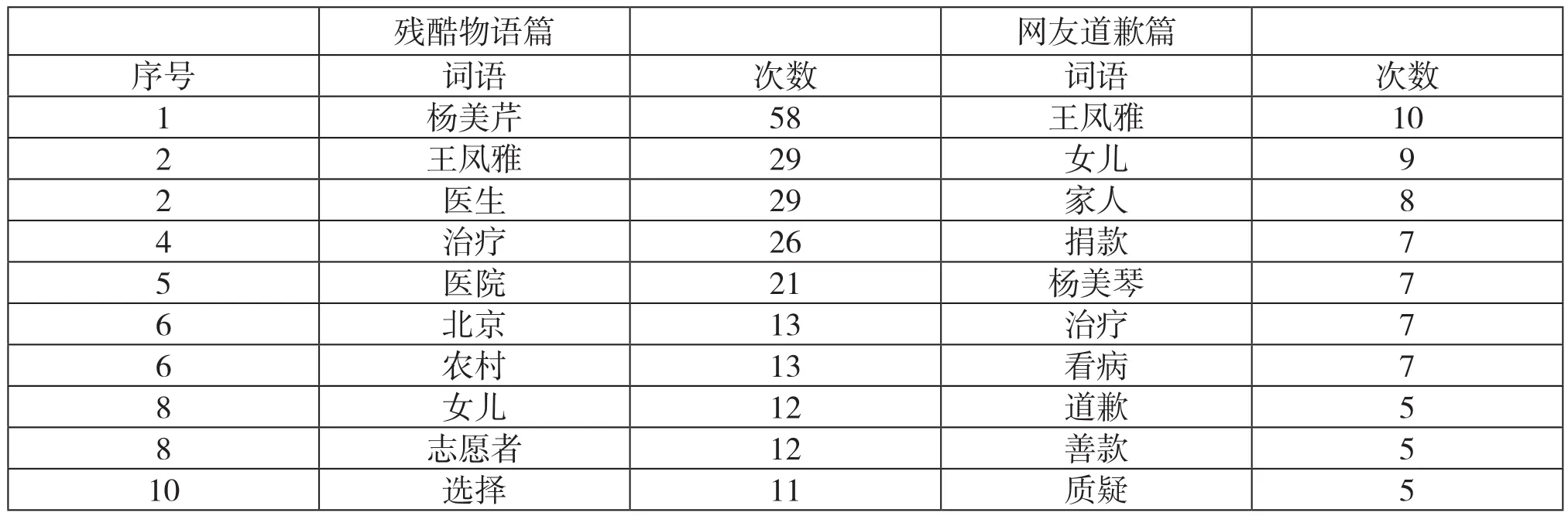

小凤雅事件中,24日恶母传言达到高峰,当晚即有媒体进行澄清,27-28日,中国青年报、央视新闻、新华社、人民日报等主流媒体发表文章《“王凤雅小朋友之死”的真相浮出水面,网友纷纷转发道歉》(下称《网友道歉》),采访小凤雅爷爷和各种当事人,澄清诈捐事实,累计阅读量40万+,但网友们的质疑并未消除。使事情真正发生反转的“偶尔治愈”微信公众号的《王凤雅之死:农村家庭残酷物语》(下称《残酷物语》)一文,文章“试图还原一个农村家庭......所作出的消极治疗的选择,一个不完全符合城市围观者的道德诉求的选择,以及它所引发的城市的伦理和农村底层残酷现实的剧烈冲撞。”也即文章承认存在“消极治疗”,并重点关注这种消极治疗的选择是如何做出的,意味着什么,由此引发了怎样的后果。笔者采用Rost新闻分析工具,获得《网友道歉》和《残酷物语》两个文本的高频词(表2),《网友道歉》篇高频词中,“王凤雅”“女儿”累计出现19次,“杨美芹”“家人”15次,“捐款”和“善款”12次,“治疗”“看病”12次。由此可见,文本的主题是王凤雅的治疗情况和其家人不存在诈捐等事实。该主题未触及“重男轻女”的恶行,故文本虽因主流媒体的影响力而获得大量阅读,但并未实现彻底反转。反观《残酷物语》篇,“杨美芹”作为出现频率最高的词语,出现58次,被治者“王凤雅”和治者“医生”各出现29次,“医生”、“治疗”、“医院”累计出现76次,可见文本的主题是杨美芹对王凤雅进行消极治疗的原因。同时,两个象征性的地点“北京”和“农村”各出现13次,作为大城市高级医院的“北京”象征着王凤雅能够或者被期望的最佳治疗场所,而“农村”则是这位母亲的实际处境,城乡二元差距的主题得以呈现。该文本不再将“消极治疗”呈现为“重男轻女”的恶,而是一个贫穷的农村母亲极其有限的选择,是“无能为力”,这种无力感获得人们的普遍心理认同和接受。

表2 小凤雅事件中两篇文本的高频词

《残酷物语》篇采用了悲剧叙事。悲剧叙事中,悲剧是终点,没有大团圆的结局,悲剧叙事不认为人们能借由进步来获得弥补,没有一种我们还是可以做一些事情的感觉,没有一种未来可以、能够、或必须改变的信念。文本多次出现“命运”、“困境”的词语:“一个无法掌握自身命运的农村母亲”、“从县医院的就诊单上王凤雅变成杨富豪的那一刻开始,她的命运或许已经注定。”“她头痛失眠流泪,她没有办法做出一个超越命运的选择。”“杨美芹仍然站在温良口村,逃离不出任何一个困境。”文本描述了一个无法掌握自己命运的无能为力的农村母亲,贫穷是她的原罪,因为贫穷,所以无知、无力,其选择是有限的、必然的,不是志愿者、医生、热心的人们或者旁观者能够做些什么可以改变的。悲剧叙事强调受难、宣泄和认同感。杨美芹更多的被塑造为“受难者”的角色:她8岁起苦练杂技,挣钱给哥哥盖房子;结婚后,丈夫无法养家和精神交流,她独自抚养5个孩子,其中两个是病孩子;她在婆家没有话语权,贫穷,家用的冰箱都是别人用剩下的;孩子有病后,她不知道怎么求医、怎么求助,她听不懂医生的话,她不明白志愿者的行为,面对各种指责,她“哭着说:”我觉得我做不到啊”。”某种程度上,我们每个人都无法超越自己的命运,每个人都有可能成为杨美芹。于是,杨美芹的个体遭遇成为我们共同的遭遇,获得广泛的心理认同,其恶母形象扭转,反面角色趋向正面角色,反转完成。

余论

怎样评价反转新闻?对传播效果和社会结构会产生怎样的影响?新闻传播作为一种有力的文化形式,其对个体思想、行为的影响屡被印证,对社会的整合、进步亦发挥推动作用。反转新闻往往涉及我国当下社会矛盾焦点,或反映人民群众的生活难题,或折射人们的道德困境。这些议题,在反转结束后会否引发持续的思考?如小凤雅事件中,政府救助应当承担怎样的责任?民间的志愿机构如何规范化?如何完善农村医疗体系?集体应该在农村扮演怎样的角色?长期来看,都会促成社会结构的微调。因此,从这个层面讲,反转新闻并非新闻失范,不会对现有的传播秩序构成威胁。进一步说,反转新闻反映了普遍的社会心理。反转新闻的存在释放了民众情绪,对人们高度关注的社会议题提供了讨论空间,或许有助于社会结构的进步。