试论跨文化符号学视域下的符号、语境与解释

2019-10-16简耀

简 耀

(江苏海事职业技术学院 经济管理学院,江苏 南京 211170)

符号充斥着我们的生活,文本、图片、声音、距离、空间、沉默、手势、物体、颜色等等均为符号。卡西尔在《人论》中明确表明“人是符号的动物”[1]。自索绪尔提出符号的能指与所指概念、皮尔斯进行符号三分法以来,符号学在全球范围内得到人文学科的青睐,并逐渐发展为人文学科的方法论,似乎任何一门社会科学均可与符号学进行跨学科联姻,比如语言符号学、文化符号学、人类符号学、哲学符号学。令人遗憾的是,尽管全球化推动了跨文化交际的蒸蒸日上,文化亦与符号密不可分,但是跨文化符号学却未能因此而像其他热门跨学科一样得到长足发展。为此,本文以符号学理论为方法论,阐述跨文化符号学中的核心概念:语境、情景与解释及其在跨文化符号表意中的作用。

1 跨文化符号学概述

中国符号学先驱者李幼蒸指出“跨文化符号学为符号学全球化的一部分”[2]。但是这里所指的跨文化符号学并不是跨文化交际与符号学的跨学科结合。在之后的论述中,李幼蒸详细阐述“经济与政治的全球化,不可避免地会促进学术思想的全球化,在此去向中,符号学作为普遍语义学将发挥主要作用。……跨文化的符号学交流过程情况也一样。”换言之,跨文化符号学主要是指中西方符号学的交流以及学术话语的有效沟通。

黄永红等认为跨文化符号学是从跨文化角度研究符号学,因为人们用以进行交际的各种符号存在文化差异[3]。书中梳理了符号学发展史和主要理论,比较研究代表性符号在不同文化中的表意,最后列出诸如广告符号学、翻译符号学、服饰符号学、文学符号学等最新发展。这已经超出了跨文化符号学的研究范畴,更像是有关符号学的论著。

李泉强调“跨文化符号学研究旨在从文学文化符号在跨文化语境中遭遇的实证性传播与本体性接受研究”[4]。跨文化符号学成为一种方法论,“通过对文化符号在不同文化境遇中意义生成与传播的比照性考察达成对文化符号的跨文化审视”[4],用以研究比较文学中出现的符号传递、解释、表意等问题。甚至“比较文学符号研究也即跨文化符号学研究”[5],其观点较之前更贴近跨文化符号学研究范畴。但是笔者并不完全同意此观点。跨文化符号学本身没有发展成熟,不足以成为其他学科的方法论。这种方法论仅将文化符号学融入跨文化语境中,而并不是跨文化符号学。另外,比较文学与跨文化符号学研究的对象亦不同。比较文学的研究对象是文学文本,但是跨文化符号学研究对象更为广泛,包括文学文本、图像、沉默、空白、手势、声音等等。

索绪尔说到:“符号学是研究符号的科学”。符号学可以作为方法论,借用索绪尔对符号学的定义,跨文化符号学即是研究跨文化符号的科学,是以符号学为方法论研究跨文化交际的学科。换言之,跨文化符号学是用符号学中的理论梳理、发现、演绎跨文化交际,符号在不同文化穿梭、运输、传递意义,直到接受者生成符号解释的过程。

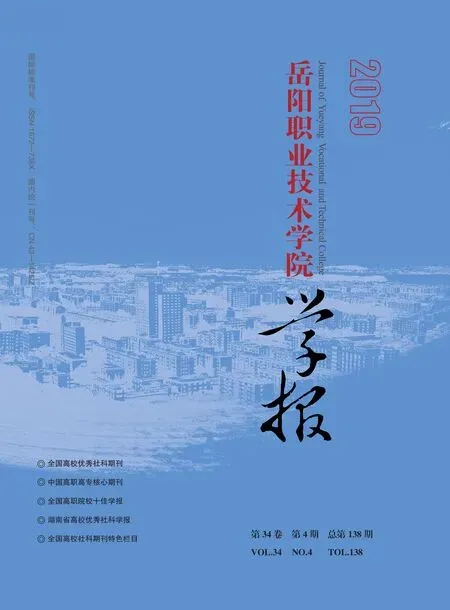

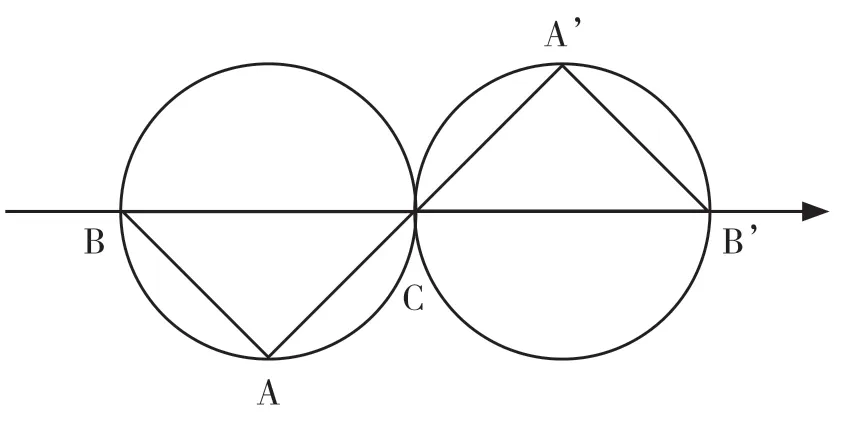

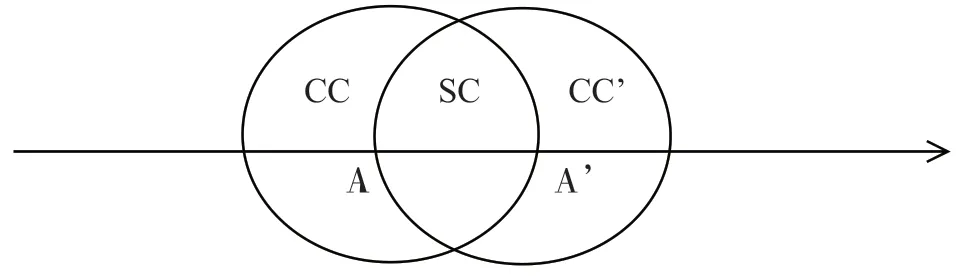

2 符号在跨文化语境中的意义传递过程

与索绪尔同一时期的美国符号学家、逻辑学家皮尔斯(C·S.Peirce)提出了不同于符号能指、所指二分法的观点:“我将符号定义为任何一种事物,它一方面由一个对象所决定,另一方面又在人们的心灵(mind)中决定一个观念(idea);而对象又间接地决定着后者那种决定方式,我把这种决定方式命名为符号的解释项(interpretant)。由此,符号与其对象、解释项之间存在着一种三元关系。”[5]为了清楚表述符号、对象、解释项三者的关系,皮尔斯曾比喻:“我将符号定义为某物A,它把某物B(也即其解释项)带入到与它同样相对应的某物C(也即其对象),这样一来,A(符号自身)就代替了C。”[5]通过三角图形可以直观地展示符号三分法(见图1)。

图1 皮尔斯符号三分法

“当交际符号处于单一文化系统内时,符号的能指、所指(对象及解释项)有着固定、单一的指向,不存在因符号赋义、释义规范不同而带来的认知歧义和交际冲突”[6]但在不同文化语境中,符号从发出者发送、承载意义、传递信息至接受者接收,寻找该符号的替代符号、解释的无限衍义,直到意图定点结束,可能发生多种情况,可以借用符号三分法理论进行跨文化符号传输的演示。

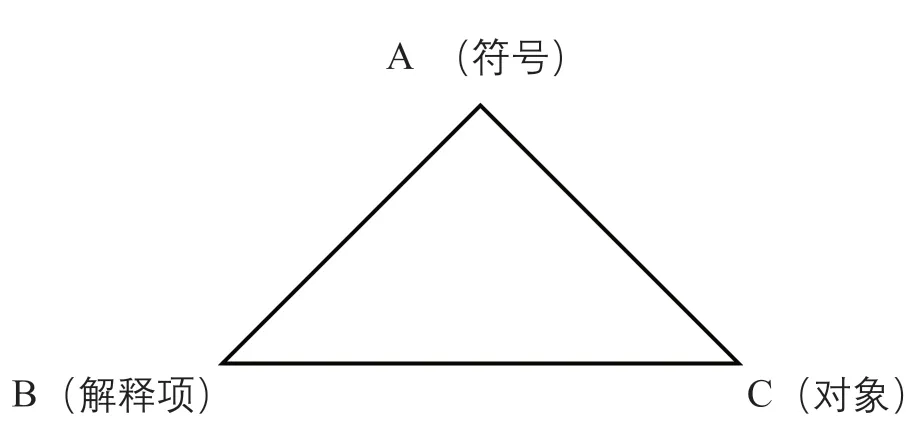

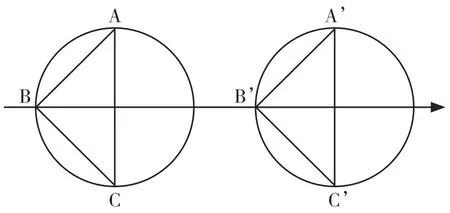

2.1 A、B、C 三要素在两种文化语境中处于一致状态

符号A 在两种文化中均指向同一个对象,赋予同一种解释项(见图2)。随着文化同化、文化浸入现象的增多,这类符号在很多文化中都屡见不鲜。比如,指示符号P(Parking),或在符号P 上方画上红色斜线在中西方文化中指代的对象均说明此处是停车场/不是停车场。解释项均为此处可停车/不可停车。除了指示符,像似符、规约符在不同文化中指代的对象与解释项完全一致的情况并不少见。比如,Victory(成功)的手势与首字母V相仿,在中西方文化中均表示“成功、完成、高兴”的意思。中文的“你好”“谢谢”“再见”“小费”等简单日常用语在周边的一些国家均已融入当地文化。

图2 符号在两种文化中保持一致

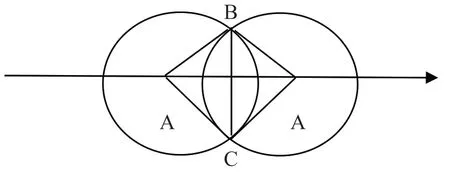

2.2 符号不一致,但指代同一对象,赋予同一解释项

“两种不同的文化置身于同一语义场内(也就是面对同一理性概念及其组合)时,就必然……产生了不同的文字、语音及语法规则。”[6]即在不同文化语境中,符号的能指不同,但表意的对象与解释项相同(见图3)。

图3 符号不一致,解释项与对象一致

不同文化中的规约符与像似符的能指部分(如A 与A’)存在很大差异。如果所指示的是同一对象,在另一种文化中则可以找到与之对应的符号,仅需经过简单的翻译、转换即可获得符号表意的全部内容。如英文的“mobile phone”“flowers”“building”在汉语中有对应的词汇“手机”“花”“建筑物”,它们指向同一个对象,解释项一样。这类符号在跨文化符号的传递过程中通常不会引起歧义,接受者的解释衍义将落在意图定点上。

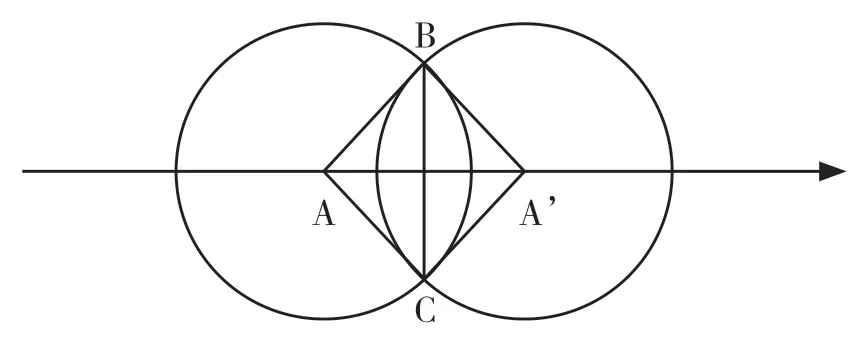

2.3 符号、解释项不一致,对象一致

不同的文化使符号能指不同,解释项亦不尽相同,但指代同一对象(见图4)。例如,在英文学习中,我们会经常遇到英语词语内涵或外延与中文不一致的地方。像“meeting”与“会议”均指向同一事物(一种有组织、有领导、有目的的议事活动)。但其外延不同,英文的“meeting”人数通常是2 人或2 人以上,中文的“会议”是3 人或3 人以上。汉语中的“鱼”与“余”同音,“年年有鱼(余)”,富贵有余,逢年过节,鱼是一道不可或缺的“硬菜”。但是英文中的“fish”虽然指代同一个对象,但不存在中文“余”的谐音解释项,甚至多为贬义,如“apoorfish”(可怜虫)。

图4 符号、解释项不一致,对象一致

2.4 符号、解释项、对象均不一致,生成另一个符号

每个文化都拥有独一无二的符号。有些符号在其他文化中有与之对应的,有的则是空缺的(见图5)。有的尽管与另一文化中的某一符号大体对应,但是细究起来,差之毫厘,谬以千里。中国的图腾中以“龙”最为尊贵,是中华民族精神的象征。我们自称为“龙的传人”。英文“dragon”与“龙”字面解释一致,但其指向的对象不同,解释项亦不同,是不同的符号。“dragon”在圣经中隐喻为恶魔、邪恶的化身,全身黑色,面目狰狞。“龙”则不同,气宇轩昂,浑身呈黄色,眼睛炯炯有神,上天入地,无所不能!因此,如果符号的发送者和接受者不熟知符号指向的对象及其产生的解释项将表意失败。这也是跨文化交际冲突的原因之一。

图5 符号、解释项、对象不一致,生成新符号

2.5 符号、解释项、对象不一致,表意中断

一个文化中特有的符号很难在另一个文化中找到与之对应的符号,此时,符号表意活动没有完成使命,提前结束(见图6)。双方的跨文化交际亦从由此中断。如,中文的“水”与英文“water”在内涵上均指代“水、水域、流水”物质,但在其它符号组成熟语时,指代的对象与解释项在另一文化中出现了空缺。如“of the first water”,这个短语的意思是钻石的品类和等级都是第一流的,它取了水纯净透明的特点[7]。同样,中文的“水性杨花”“红颜祸水”中的“水”的赋义在英语中空缺。如果寻找不到其它符号代替,跨文化符号传输不得不终止。

图6 符号、解释项、对象不一致,表意中止

从皮尔斯符号三分法所描述的5 种跨文化符号传播的情况来看,每一种均有可能在解释衍义的过程中落入意图定点以外,导致跨文化交际的终止。跨文化符号的成功传递除了依赖于发送者、接受者对符号在对方和自身文化语境中的熟悉程度,同时还依赖于特定语境以及解释的无限衍义。

3 语境是符号跨文化表意的副语言与传输媒介

语境,指语言使用的环境,是符号表意的媒介,亦是影响解释的重要因素。波兰人类学家马林诺夫斯基(Malinowshk)将语境分为“文化语境”与“情景语境”两大类。

文化语境是指在人与人交际下,语言隶属于某民族的社会文化背景。它既包括人们在语言、行为和心理上的习惯、习俗,也包括在言语交际活动中人们应遵守的社会规则[8]。文化语境“不仅指语言赖以发展进化的传统文化,也包括用以定义现代社团文化的交叉区域”[9]。可以说,文化语境是符号跨越文化传输意义,最终获得解释的大环境。没有文化语境框架,符号表意不附带任何文化因素,传输不具有指示性,解释将变得漫无目的,无限衍义,难以到达意图定点。例如,我们国家向来尊崇敬老爱幼,若看到老年人拎着大袋东西,通常上去搀扶帮忙。但是在西方,人的独立性较强,不愿意因为年龄大而获得他人帮助。在这样的文化语境之下,如果我们说:“Let me help you,since you are too old to carry this bag.”会使人觉得没有礼貌。对方的惊讶、拒绝、沉默将使热情的中国人莫名其妙,交际中断。我们无法改变文化语境,但是我们可以在语境通道下进行交际。

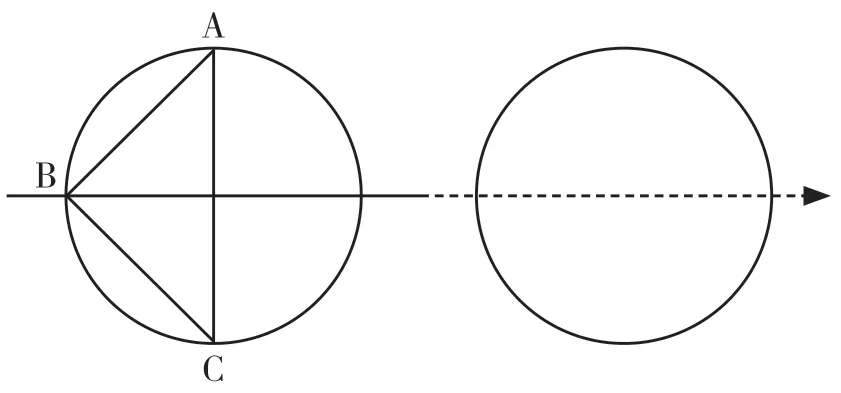

情景受文化语境的制约,更为灵活多变,霍尔(Hall)在《超越文化》一书中称之为“文化的积木块”[10]。文化语境是大背景,情景语境则是语言使用的具体场景。韩立德(Halliday)指出:“文化语境是所有这些选项的语境,而情景语境则是其中某个具体选项的语境”[9]。情景语境必须遵循文化语境,文化语境的实现亦要依赖情景语境,二者相辅相成。言语的表意需以情景语境作为媒介,解释才能进行下去。如,“I am full.”(我吃饱了。)有可能是陈述,亦有可能是对饭菜不满意,或者是与周围的人交流不愉快,想尽快脱身。到底选择哪一种解释应根据当时的情景语境。参考功能语言学家马丁(Martin)区分社会语境和语言之间的附生关系和嵌套关系图示,可从3 个方面将文化语境、情景语境的概念纳入符号的跨文化表意中。

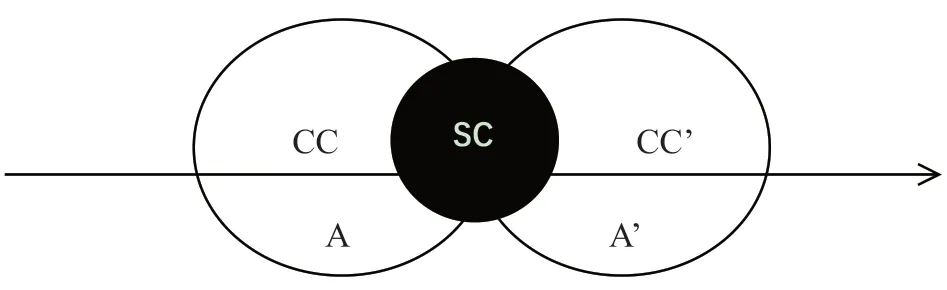

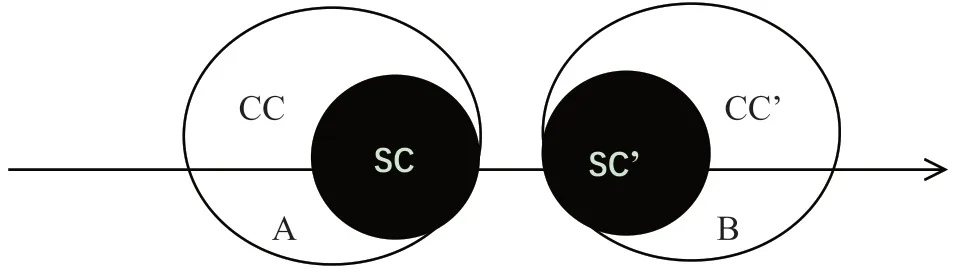

3.1 文化语境不同,情景语境相同

这是跨文化交际中最为常见的现象。如图7所示,在不同的文化语境(CC)背景下进行交流。虽然同处于一个情景语境(SC)之下,符号A 的解释仍存在偏差。如若对对方的文化语境有较为清晰的认知,符号表意能够到达解释的意图定点附近(A ’)。如果仍然用自己的文化语境解读符号表意,将造成交际偏差,不欢而散。

图7 文化语境不同,情景语境相同

比如,中国人喜欢称呼陌生人“美女”“帅哥”“姐”“哥”,主要为了拉近关系,套近乎。但是西方较为正式,通常称素不相识的人为“Mr.”或“Ms.”。在跨文化交际中,我们则不能用中式称谓与西方人打招呼,否则,符号接收者的解释意义将与发送者的符号表意大相径庭,南辕北辙。

3.2 文化语境有重合,情景语境相同

对于两种民族的文化语境相类似的情况,情景语境发生在重合的这一部分文化语境中(如图8)。即发送者的符号表意与接收者的符号解释同处于一种语境之中,是理想的跨文化符号传输情形。比如,世界上很多国家的交通符号大体相像。假设情景是司机与交警的交流,通过语言符号、手势符号、图像符号,解释较为容易达到意图定点。

图8 文化语境有重合,情景语境相同

3.3 文化语境与情景语境都不重合

两个民族的文化语境不相同,交际双方所处的情景语境亦不同。如图9 所示,双方的文化背景不同,对同一事物或环境的解读亦不尽相同。比如,中国与美国的文化差异正如地理差距一样巨大。在中国的大多数地区,爷爷奶奶带孙子孙女是天经地义的。美国社会更注重小家庭单位的独立,通常父母带子女,很少请爷爷奶奶辈帮忙。如果一个中国奶奶与一个美国奶奶的对话开场白 是:“How old are your grandson/granddaughter?How about his/her study at school?”,可能会产生鸡同鸭讲,自说自话的结果。即使在同一情景中,文化语境差异构成的巨大冲力摧毁了构建的空间语境。符号A 通过文化语境、情景语境的传输通道之后,变成了符号B,与本意完全不同,跨文化符号表意失败。

图9 文化语境与情景语境都不重合

当然,亦有其他情形的可能,比如两种文化语境重合,但是情景语境却不相同。如两人打电话或者视频。一个人在谈自己的感受,另一个人却未有此种经历,无法产生共鸣等。

4 解释是跨文化符号表意的最终目的

在众多的“解释”研究成果中,以皮尔斯的符号三元论的解释项、解释的无限衍义、解释项的三分法、探究社群等更具前瞻性、动态性和开放性,为跨文化符号表意的解释带来无限可能。

4.1 解释项的无限衍义、分叉衍义

皮尔斯将解释项排在符号三元论中的第三位[5]。但是它却是符号携带意义的最终归宿,亦是三元论中最为有前瞻性的部分。他给出解释项的定义是:“符号所引起的观点,是它的解释项……解释项只不过是另一种再现,真相的火炬传递到后一种再现之中,而这种再现同样也具有解释项。瞧,这又是一个无限系列。”[5]在跨文化符号学中,一个文化中的符号传递至另一个文化中,将形成思想,而思想观点又是一个新符号。新的符号又需要解释,从而形成又一个新的符号,由此下去,以至无穷。这就是皮尔斯的解释无限衍义。皮尔斯的无限衍义理论使解释处于一种线性、发展、开放的状态中,亦使跨文化符号表意变幻莫测。衍义不终止,跨文化交际无法完成。如yellow(黄色)在中国文化中有皇权、威严、收获、好色等涵义。但在西方文化中没有这个象征,而是“胆小、懦弱、卑鄙”的意思。若在跨文化交际中,一个美国人说“He is a yellow man.”对于不懂yellow 引申义的中国人,很有可能衍义为“黄色、好色之徒、不值得交往、坏人……”。解释很难到达意图定点附近。

当然,除了线性的衍义之外,赵毅衡亦提出了分岔衍义。“多方向衍义原因是不同的接收者用的元语言不同,从而会给出完全不同的解释项”[11]。正如yellow 的解释衍义一样,不同国家有着不同的解释。因此同一个符号会衍义出很多种解释项。解释的无限衍义不会一直进行下去,否则符号的跨文化传播永远不能终止,它必然停止于最终解释项。

4.2 解释项的三分法

凡事一分为三的皮尔斯将解释项进行了不同的分类,其中最主要的一种分类就是直接解释项、动力解释项以及最终解释项[5]。直接解释项也是感觉解释项、意向解释项,是接收者对符号的最初理解;动力解释项“是由一个符号所产生的,并且施用于某些解释行为者的一种直接(direct)效力或者实际(actual)效力”[5]。动力解释项是效力于最终解释项的力量。最终解释项是符号传递信息的结局与归属,“是符号对任一解释者所产生的一种规则式的效力,或者说法则式的效力”[5]。它的生成不是凭借接收者随意的衍义,而是依赖于规则、法则、习惯。皮尔斯一直寻求最终解释标准问题,或是“正确解释项”问题。

4.3 探究社群与真知(truth)

跨文化符号的传播、解码过程会遇到“解释的不稳定本质与稳定解释的需求之间的矛盾,而其中的稳定解释则与解释的‘正确标准’直接相关。”[12]最终解释的标准是什么?皮尔斯给出的答案是探究社群。他将探究社群与真相、真知(truth)相提并论。探究社群(communityofinquiry)是同一文化语境下组成的探究符号最终解释、真相的群体。“在这种理想的环境中,他们对与符号所做的解释,将会是最终的、终极的、唯一为真的解释。”[13]探究社群的最终解释规则是受同一文化圈的习惯、法则、经验、传统约束。

文化规约是检验解释是否为真的标准。承载文化A 信息的符号携带意义至另一文化B 中,探究社群B 的最终解释必须符合孕育符号的文化A的规则,否则最终解释不是正确解释,无法实现跨文化符号意义的成功输入。因此,跨文化符号学要寻找正确解释,必须遵照文化规约组成的信息解码程序。

5 结束语

跨文化符号学不是符号学的跨文化研究,也不是各种跨学科符号学的另一种名称,它是用符号学的研究理论探讨符号在跨文化间的意义传递,破解跨文化语境、不同探究社群所带来的解释干扰。在解释的无限衍义中,依据文化规约,寻找满足条件的最终解释,到达符号表意的意图定点,完成跨文化符号传递的任务。