内蒙古中东部蘑菇气地区玛尼吐组火山岩构造背景

2019-10-16张慧婷郑常青

张慧婷,郑常青,张 乔

(1.西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;2.陕西省煤炭绿色开发地质保障重点实验室,陕西 西安 710054;3.吉林大学 地球科学学院,吉林 长春 130061;4.国土资源部 东北亚矿产资源评价重点实验室,吉林 长春 130061;5.中国地质调查局 西安地质调查中心,陕西 西安710054;6.国土资源部 岩浆作用成矿与找矿重点实验室,陕西 西安710054)

0 引 言

喷发至地表的火山岩携带了重要的地球内部信息,是研究地球深部物质组成、岩石圈深部作用及其演化等信息的天然样品。中国东北部内蒙古大兴安岭火山岩带位于华北板块和西伯利亚板块的碰撞缝合带中[1-3]。该地区分布着中国东北最大的中生代火山岩带,不仅面积广,并且岩石类型多,岩石组合多样,其地球化学特征和产出的构造背景较为复杂[4-6]。因此,大兴安岭火山岩的成因背景目前是国际火山岩研究中的一个重要课题。关于大兴安岭火山岩的形成年龄、地球化学特征、成因及起源、演化以及形成的构造背景等研究和讨论已取得了很大的进展[7-10]。根据前人研究成果显示,大兴安岭地区发育大规模的中生代火山岩,是我国东部中生代火山岩带的重要组成部分。其主要形成年龄为162~111 Ma[11],从晚侏罗世开始,一直持续至晚白垩世,火山活动峰期为早白垩世时期[11-14]。关于大兴安岭中生代火山岩成因背景研究,现存在较大争议,目前主要有以下4种观点:①与蒙古-鄂霍茨克洋闭合的造山后伸展作用有关[15-18];②与古太平洋板块俯冲有关[4,12],也有学者认为该区处于古亚洲洋构造域向古太平洋构造域的过渡阶段,是蒙古-鄂霍茨克洋闭合和古太平洋板块俯冲共同作用的结果[19];③地幔柱成因,葛文春(1999)认为地幔柱可提供既具有富集成分又具有亏损成分的多元地幔源区[20],火山岩的形成背景可能与地幔柱上涌造成的上覆岩石圈伸展环境有关[21];④板内活动成因,与经拆沉作用的板块汇聚及造山后的伸展有关。

然而,在大兴安岭火山岩带的中部,尤其是蘑菇气地区的玛尼吐组火山岩,由于其距离建组剖面甚远,基础地质的研究相对薄弱。前人研究显示玛尼吐组火山岩形成于晚侏罗世-早白垩世[3,6-8,10],但缺少详细的地球化学研究,未能对中性火山岩的成因起源及构造环境进行系统讨论。文中在已有成果的基础上,对研究区内中性安山岩、英安岩进行了详细的岩相学观察和地球化学分析,根据其岩性组合及地球化学特征,讨论玛尼吐组中性岩浆的成因、起源与演化过程,反演其形成的构造背景,为大兴安岭地区构造演化提供基础地质资料。

1 区域地质背景

蘑菇气地区位于嫩江-开鲁断裂以西,属于大兴安岭火山岩带中段,处于西伯利亚板块和华北板块所夹持的中亚构造带东部。地区的构造演化整体受N-W向古亚洲构造域和NNE中新生代滨太平洋构造域叠加影响所控制,有着复杂的地球动力学系统和构造背景,主要发育NE向和NW向为主的断裂构造[3]。由西向东以嫩江-开鲁断裂、嘉荫-牡丹江断裂和敦化-密山断裂为界,将东北地区分为额尔古纳-兴安地块、松嫩地块、布列亚-佳木斯-兴凯地块3个构造单元(图1(a))。自晚古生代开始,该区的微陆块开始碰撞拼合,直至早中生代,古亚洲洋、蒙古-鄂霍茨克洋最终闭合,华北板块和西伯利亚板块碰撞拼合[2,10]。晚三叠世开始,该区逐渐由古亚洲洋构造域转化为古亚洲洋构造域和古太平洋构造域叠加作用阶段,晚侏罗世-早白垩世进入古太平洋构造域作用阶段。

研究区中生代火山活动强烈,火山岩分布广泛。主要的火山旋回为:早三叠世哈达陶勒盖旋回,以安山岩、英安岩为主的哈达陶勒盖组;侏罗纪早期旋回,以玄武岩为主的塔木兰沟组;侏罗纪晚期旋回,以流纹岩、安山岩、英安岩为主的满克头鄂博组、玛尼吐组和白音高老组;早白垩世梅勒图旋回,以玄武岩、安山岩为主的梅勒图组。该区侵入岩的形成时代主要为晚三叠世、早侏罗世、早白垩世,岩性以闪长岩、二长花岗岩、正长花岗岩、碱性花岗岩等为主(图1(b))。

2 火山岩岩石学特征

研究区内玛尼吐组火山岩出露广泛,以中性火山岩为主。岩石风化面主要为灰紫色、灰色,新鲜面为褐色、紫色。斑状结构,块状构造。斑晶矿物为斜长石、碱性长石及辉石,常见聚斑结构。基质多具有间粒结构、霏细结构、交织结构。依据岩石矿物组成划分,主要岩石类型为玄武安山岩、安山岩和英安岩(图2)。

玄武安山岩:斑状结构,基质为间粒结构。斑晶矿物为普通辉石(10%),基质为斜长石(50%)+磁铁矿+玻璃质组成。镜下斜长石呈长板状,聚片双晶发育,粒度为0.05~0.2 mm;普通辉石呈浅褐色,呈半自形粒状,粒度为0.02~0.15 mm;岩石中几乎无橄榄石,属于向安山岩过渡类型(图2(a))。

安山岩:斑状结构,基质呈霏细结构、交织结构。斑晶矿物为斜长石(20%~25%)+黑云母(5%~7%)+角闪石(3%~10%)。镜下斜长石呈板柱状,表面绢云母化、绿帘石化,聚片双晶和卡-纳复合双晶发育,局部可见环带结构和贯穿双晶,环带结构中心蚀变较强,而边部较透明干净,颗粒粒度为0.1~1 mm,最大2.5 mm;黑云母和角闪石具明显的暗化边,矿物仅保留原始晶形,局部颗粒可见二级蓝至二级黄干涉色,粒度为0.05~0.3 mm,最大可达0.6 mm(图2(b)~(c))。

英安岩:斑状结构,基质为霏细交织结构。斑晶矿物为斜长石(10%)+石英(7%)+角闪石(3%)。镜下斜长石呈板柱状,表面蚀变呈麻点状,出现绢云母化,颗粒局部呈聚斑结构,颗粒粒度为0.2~0.7 mm;石英呈不规则粒状,表面干净透明,未出现蚀变现象,颗粒粒度为0.05~0.2 mm;角闪石局部颗粒中心出现绿帘石化,边部绿泥石化,粒度为0.05~0.2 mm(图2(d))。

3 火山岩地球化学特征

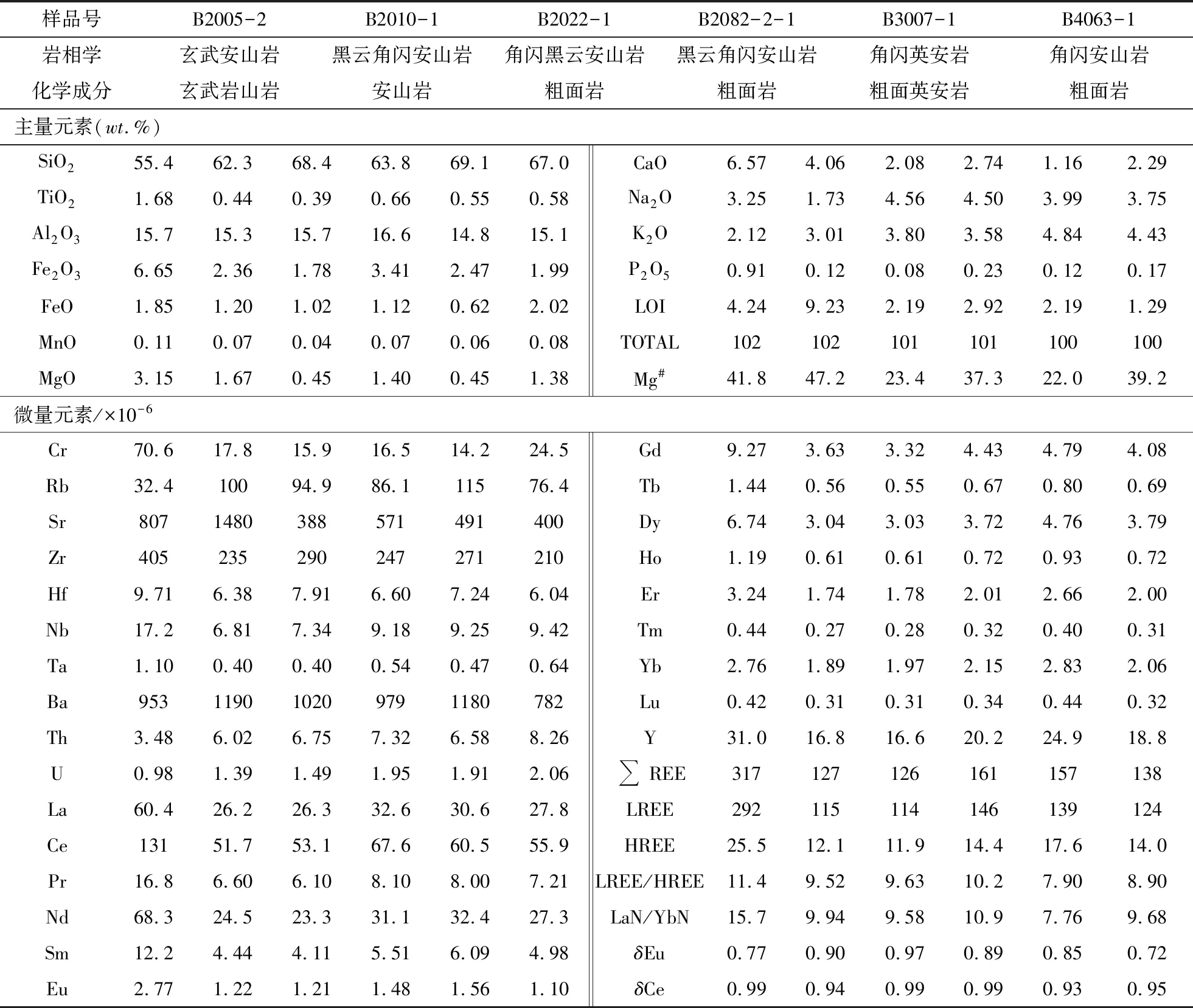

火山岩样品均采自于蘑菇气地区玛尼吐组地层,挑选出6块新鲜样品进行主量元素和微量元素分析,测试工作均完成于天津地质调查中心实验室。主量元素采用X射线荧光光谱法(XRF)分析,微量元素采用溶液-等离子体质谱法(Solution-ICP-MS)测定。样品的主量和微量元素组成测试结果见表1.

表1 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩地球化学分析结果

注:Mg#=(MgO/40.31)/(MgO/40.31+Fe2O3T*2/159.7)

3.1 主量元素特征

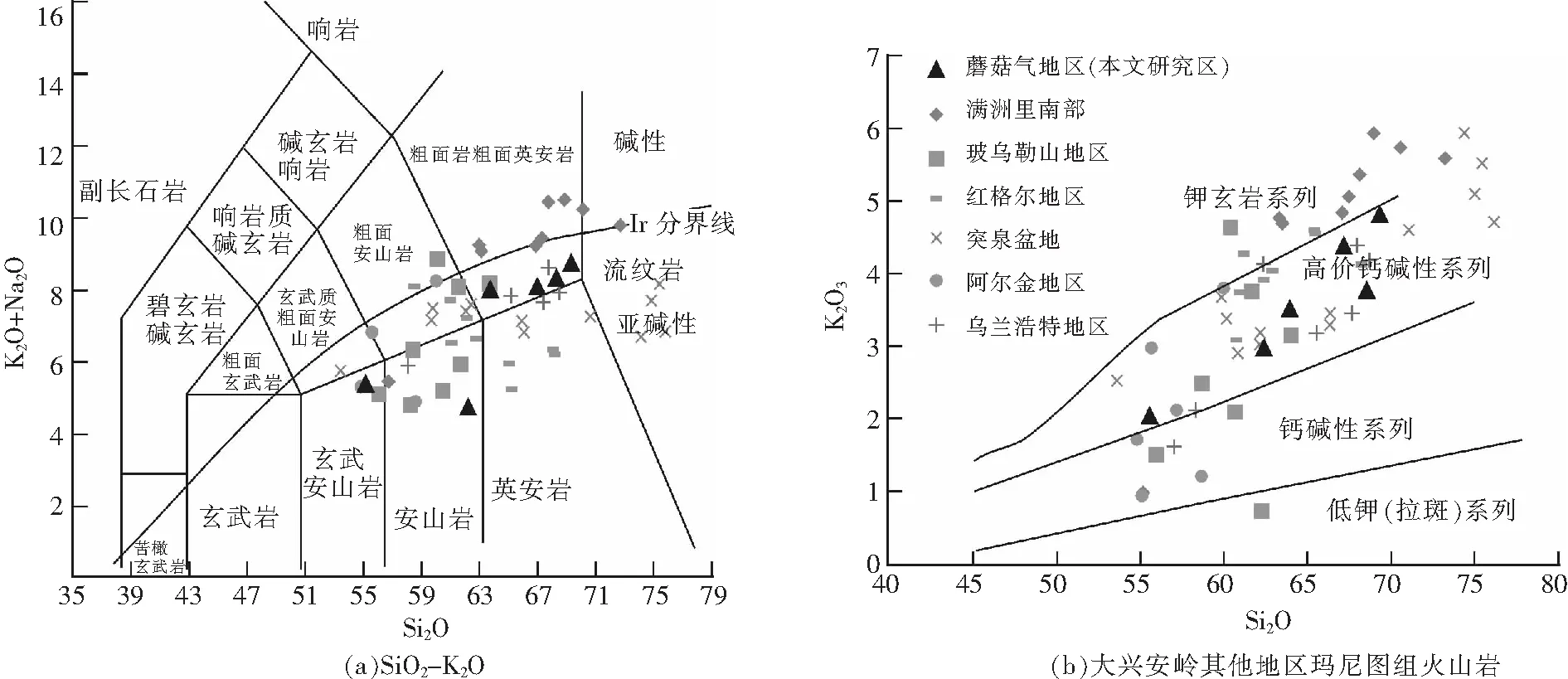

研究区玛尼吐组火山岩Si2O含量为55.4~69.1wt.%,Al2O3含量为14.8~16.6wt.%,属于亚碱性火山岩系列火山岩(图3(a))。K2O+Na2O=4.74~8.83wt.%,具有富钾特征,K2O/Na2O=0.65~1.74,属于高钾钙碱性系列火山岩(图3(b))。在TAS图解(图3(a))中,样品主要落在粗面岩和粗面英安岩范围内,另有2个样品分别落在玄武安山岩和安山岩的范围内。从化学成分上来说,研究区火山岩主要属于粗面岩类,少数为安山岩。这与显微镜下岩相学定名存在差异,原因可能是基质中的矿物成分肉眼不易分辨,如果基质中的碱性长石含量高,可能导致岩石化学成分更偏向粗面岩类[3]。

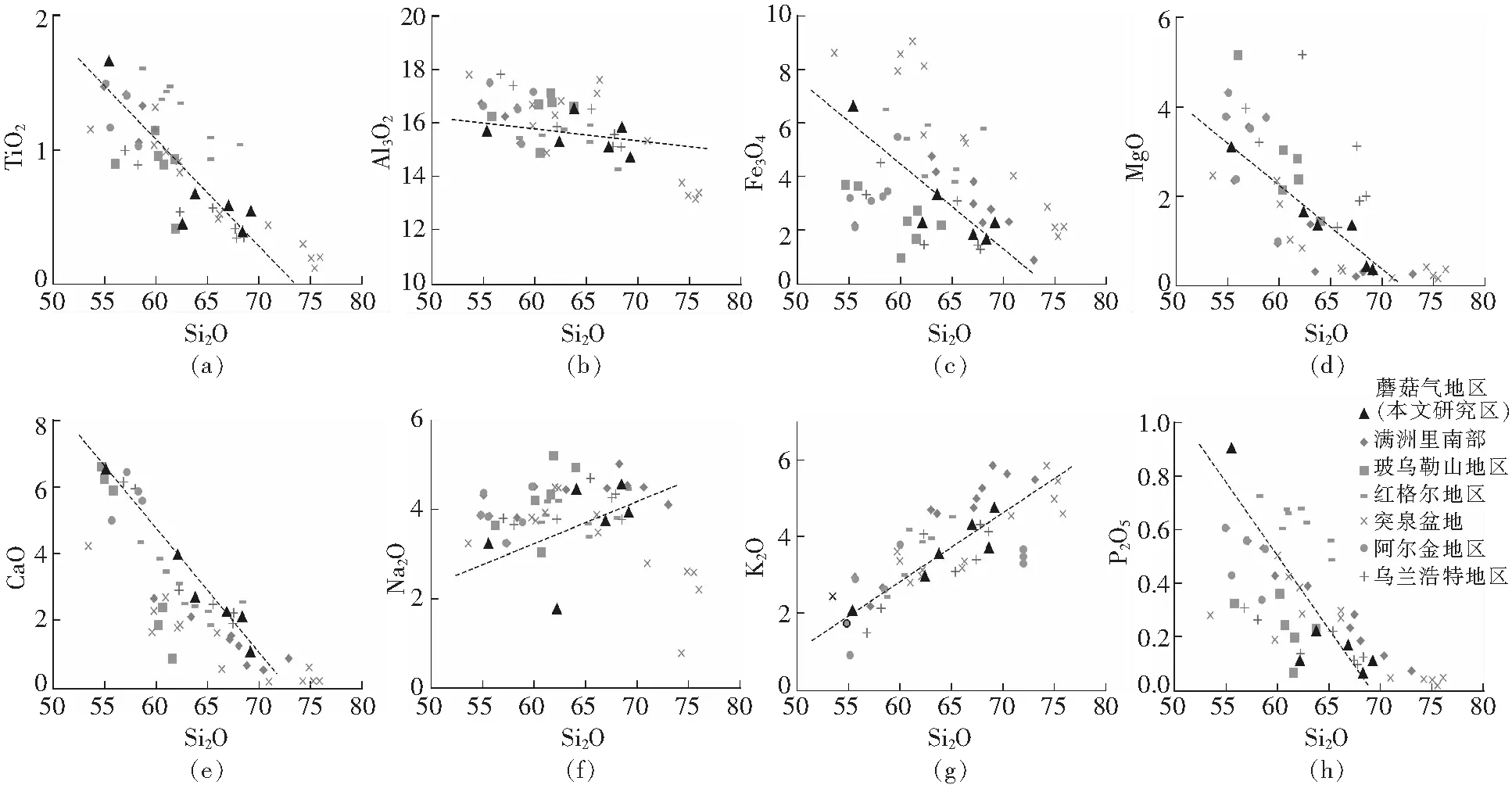

蘑菇气地区玛尼图组火山岩与大兴安岭其他地区玛尼吐组火山岩样品具有相同的演化趋势(图4),随着SiO2的升高,主量元素中的TiO2,Al2O3,Fe2O3T,MgO,CaO和P2O5含量逐渐降低,呈较好的负相关;随着SiO2的升高,Na2O和K2O含量逐渐升高,呈较好的正相关,暗示了岩浆演化过程中发生了斜长石、角闪石、黑云母、辉石等矿物的分离结晶作用。

图3 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩Fig.3 Volcanic rocks of the Manitu Formation in Moguqi area注:大兴安岭其他地区玛尼吐组火山岩数据据文献[2,3,5-7,10]

图4 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩Harker图解Fig.4 Harker diagram of volcanic rocks of the Manitu Formation in Moguqi area注:大兴安岭其他地区玛尼吐组火山岩数据据文献[2,3,5-7,10]

3.2 微量元素特征

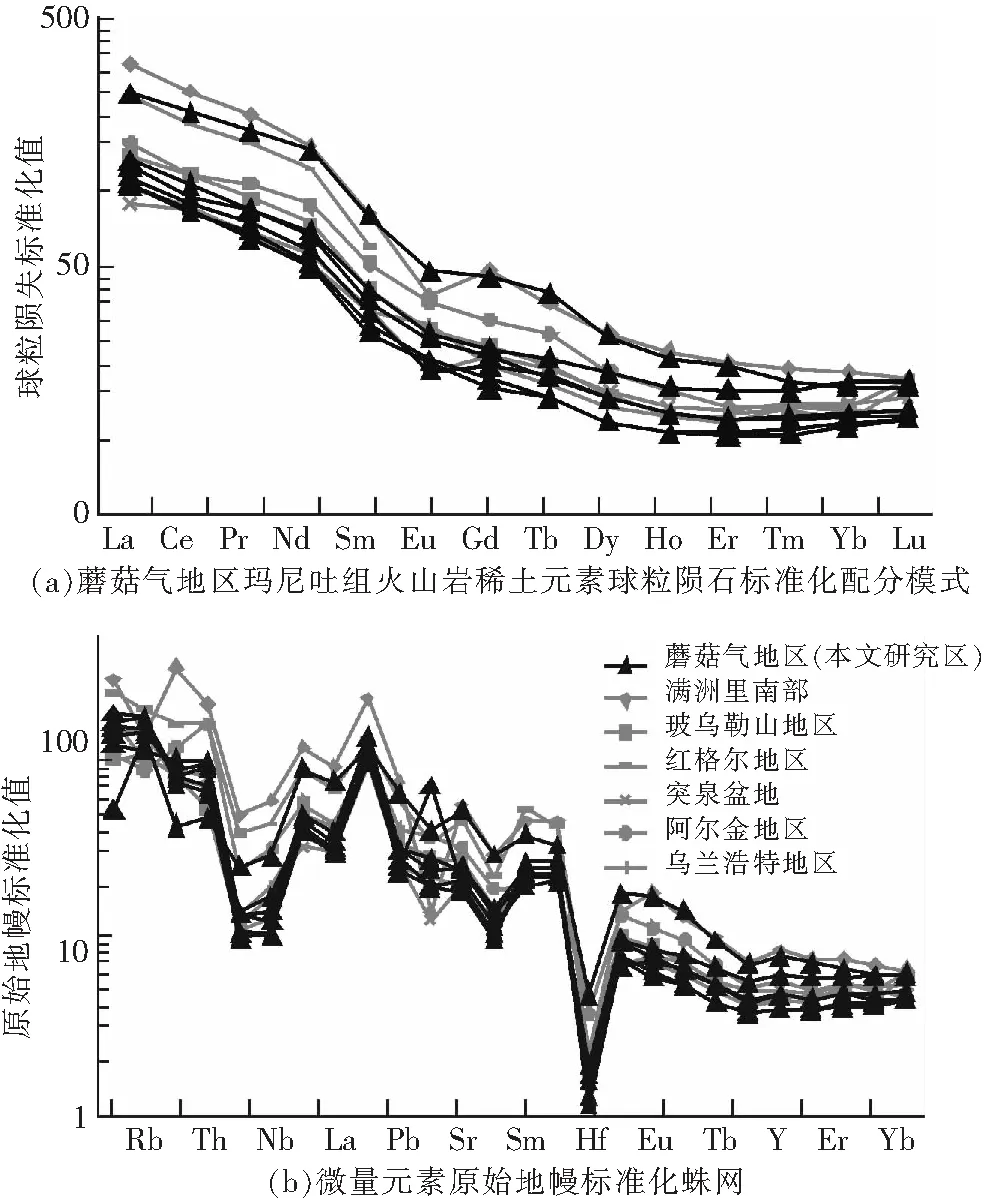

研究区玛尼吐组火山岩微量元素组成与大兴安岭其他地区玛尼图组火山岩有着相似的配分型式(图5)。研究区稀土元素总量∑REE=126~317×10-6,样品整体变化趋势相同,呈现轻稀土元素富集的“右倾”配分型式,LREE=114~292×10-6,HREE=11.9~25.5×10-6,LREE/HREE=7.90~11.4×10-6,轻重稀土元素分馏明显,LaN/YbN=7.76~15.7,整个中稀土-重稀土元素配分曲线出现了整体下凹趋势。具有明显的Eu负异常,δEu=0.72~0.97.研究区玛尼吐组火山岩相对富集大离子亲石元素,例如Rb,Ba,K和LREE,相对亏损高场强元素,例如Ta,Nb,P和Ti,Pb相对富集明显。Sr含量变化较大,Sr=388~1 480×10-6.

图5 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩稀土元素Fig.5 Volcanic rocks of the Manitu Formation in Moguqi area注:大兴安岭其他地区玛尼吐组火山岩数据据文献[2,3,5-7,10]

4 讨 论

4.1 岩浆成因及起源

研究区内玛尼吐组火山岩的岩石类型主要为中性火山岩,出现粗面岩、安山岩和玄武安山岩等,本地区侏罗纪晚期旋回中并未见到大量源于地幔的基性岩浆,暗示着壳源对研究区岩浆形成的主导作用。

微量元素原始地幔标准化蛛网图(图5(b))中可见,样品相对富集大离子亲石元素,例如Rb,Ba,K和LREE,而高场强元素,例如Ta,Nb,P和Ti相对亏损,有着壳源岩浆或岩浆被地壳物质混染的特征,暗示着岩浆来源可能为下地壳或者壳源岩浆参与了岩浆的演化过程。基性相容组分Cr=14.2~70.6×10-6,含量较高,并且Mg#较高(Mg#=22.0~47.2),暗示着玛尼吐组火山岩与幔源岩浆有着间接的联系。研究区样品的Rb/Sr=0.04~0.24,高于原始地幔值(0.03);Th/U=3.44~4.53,接近于下地壳的Th/U平均值(≈6),但是略微偏低,暗示着岩浆源区并不为原始地幔,但也不纯为下地壳来源。

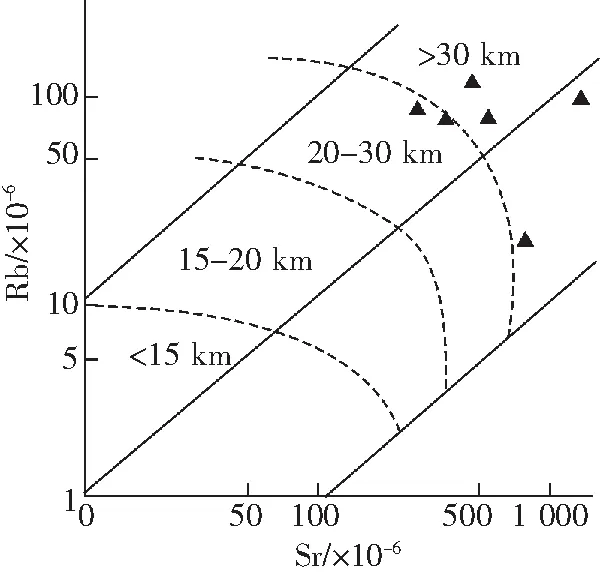

玛尼吐组火山岩样品在Rb~Sr丰度图解(图6)中投图显示,大部分分布于30 km分界线及其附近,指示本区的岩浆主要来源于约30 km厚的下地壳位置,但是受到了幔源岩浆混融的影响。综上所述,研究区的火山岩岩浆源为下地壳,但是有部分幔源物质的加入,为壳-幔混合型岩浆。

图6 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩Rb-Sr丰度图解Fig.6 Co-variations for Rb-Sr of volcanic rocks of the Manitu Formation in Moguqi area

4.2 岩浆演化

研究区的玛尼吐组火山岩样品在镜下呈斑状结构,发育斜长石、黑云母、角闪石、辉石等矿物斑晶,基质为典型的交织结构或霏细结构。岩石中斑晶的存在暗示了岩浆演化的过程中经历了这些矿物的分离结晶作用。玛尼吐组火山岩样品稀土元素特征(图5(a)),具明显的Eu负异常,δEu=0.72~0.97,显示岩浆源区有斜长石残留或者岩浆经历了斜长石的分离结晶作用。整个中稀土-重稀土元素配分曲线出现了整体下凹趋势,显示了普通角闪石和单斜辉石的分离结晶过程。在Harker图解(图4)中,SiO2与TiO2,Al2O3,Fe2O3T,MgO,CaO和P2O5呈较好的负相关,与Na2O和K2O呈较好的正相关。TiO2与SiO2的负相关性暗示了角闪石和黑云母等暗色矿物的分离结晶,Fe2O3T,MgO与SiO2的负相关性暗示了斜方辉石等富含Mg、Fe的矿物的分离结晶作用,CaO与SiO2的负相关性暗示了单斜辉石的分离结晶作用,P2O5与SiO2的负相关性暗示了磷灰石的分离结晶作用,Harker图解清楚地反映了研究区玛尼吐组火山岩岩浆演化过程中发生的分离结晶作用。

研究区玛尼吐组火山岩样品的Nd,Zr含量较高(Nd=23.3~68.3,Zr=210~405),与壳、幔源均有一定差别(Zr=170,Nd=0.6(Boynton球粒陨石)),具混融岩浆的特点。根据前人资料,大兴安岭中部玛尼吐组火山岩的87Sr/86Sr=0.705~0.708,流纹质岩的87Sr/86Sr=0.704 9~0.717 9,英安岩-安山岩的87Sr/86Sr=0.705 3~0.706 2,具有壳-幔混融岩浆特点。推测研究区玛尼吐组火山岩的岩浆演化过程中发生了幔源物质与下地壳源岩浆的混合作用。

4.3 构造背景讨论

大兴安岭地区中生代火山岩的成因机制和构造背景的研究,一直是学术界研究的热点问题之一,各位学者都提出了自己不同的观点:与古太平洋板块俯冲作用有关,火山岩形成于活动大陆边缘构造环境;与太平洋板块斜向俯冲有关的走滑剪切作用有关;形成于俯冲强挤压背景下的“减压”-“剪切”环境;由于板内软流圈上涌,大陆内部伸展背景下幔源岩浆参与的造山运动;在地幔柱活动引起的岩石圈伸展的背景下形成[20-21]。大多数学者都赞同大兴安岭中生代火山岩形成于伸展环境中。

大兴安岭火山岩带位于华北板块和西伯利亚板块的碰撞缝合带中,之间存在一系列裂陷槽、大陆裂谷、洋盆及中间地块,古地磁资料显示,陆块拼贴碰撞开始于志留纪,形成了额尔古纳-大兴安岭复合陆块和松嫩-佳木斯复合陆块。额尔古纳-大兴安岭复合陆块在西段与西伯利亚板块碰撞相连,东段以蒙古-鄂霍茨克洋与西伯利亚板块相隔。晚侏罗世-早白垩世时期,蒙古-鄂霍茨克洋完全闭合,西伯利亚板块和华北板块最终碰撞拼合,直至早中生代时期,洋壳全部消失。碰撞使得陆壳加厚,大兴安岭北部地区的陆壳可能加厚成双倍,导致陆壳抬升,之后左旋应力场派生出SWW向拉张应力场,形成深大断裂以及断陷盆地。晚侏罗世-早白垩世,大兴安岭北部处于局部NNE-SSW侧向拉伸应力场形成的张性环境还有其他证据,例如A型花岗岩和碱性火山岩的广泛分布,辽南地区出露的变质核杂岩等,说明此时的大兴安岭地区处于整体的拉长伸展环境。

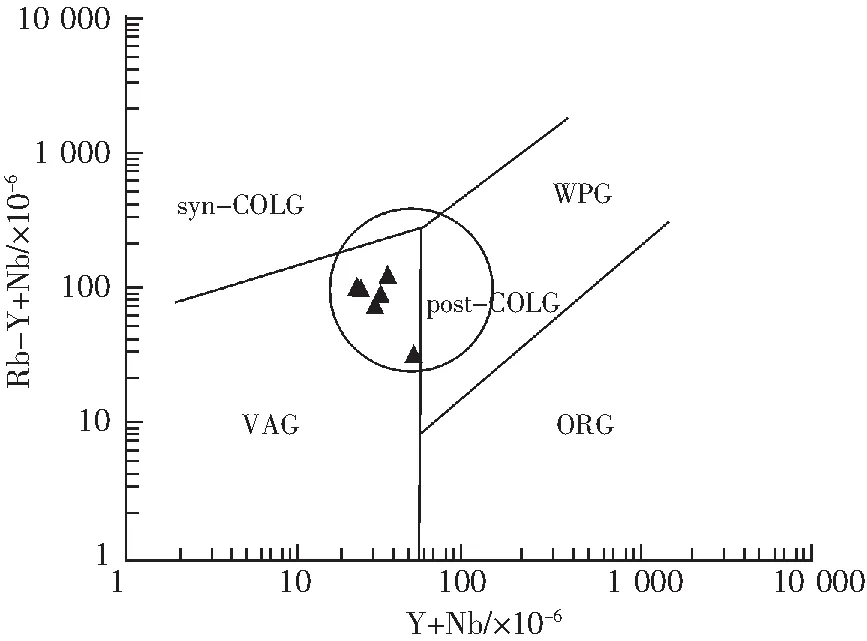

根据前人资料显示,玛尼吐组火山岩的锆石U-Pb年龄主要有两期:一期形成时限为146~158 Ma[3]和152~157 Ma[6],属于晚侏罗世火山岩;二期形成时限为135 Ma,133~137 Ma[10]和142.2±1.0 Ma[7],属于早白垩世火山岩。张吉衡(2009)认为,在玛尼吐组剖面上获得的年龄为137 Ma,火山岩样品年龄范围在158~125 Ma,也主张将玛尼吐组火山岩的形成时间分为158~150 Ma(晚侏罗世)和137~125 Ma(早白垩世)两期,火山作用峰期分别是155~160 Ma和125 Ma[8]。研究区内玛尼吐组火山岩在形成时限上符合该地区整体伸展的构造背景环境。同时,在Rb-Y+Nb构造环境判别图解(图7)中,蘑菇气地区样品落入后碰撞构造环境,这暗示着研究区内玛尼吐组中性火山岩的形成与造山后碰撞期的伸展环境有关。

图7 蘑菇气地区玛尼吐组火山岩Rb-Y+Nb构造环境判别Fig.7 Co-variations for Rb-Y+Nb of volcanic rocks of the Manitu Formation in Moguqi areaVAG 火山弧花岗岩 ORG 洋中脊花岗岩 WPG 板内花岗岩 syn-COLG 同碰撞花岗岩 post-COLG 后碰撞花岗岩

受蒙古-鄂霍茨克洋造山后伸展和岩石圈减薄作用的影响下,研究区内形成了玛尼吐组中性火山岩,为高钾钙碱性系列,具有造山后伸展背景下形成的火山岩的岩石学、地球化学特征[21]。本区岩浆为壳-幔混融型岩浆,是由于岩石圈的伸展和减薄,使得软流圈大面积隆起,底侵下地壳,上地幔部分熔融产生的玄武质岩浆可能侵入下地壳的底部(大陆地壳底侵作用),导致下地壳部分熔融,部分熔融的下地壳产生的壳源岩浆与上地幔部分熔融产生的幔源物质混合,然后储存于下地壳底部的岩浆房中,岩浆房直接或者间接派生出的岩浆形成了本研究区中玛尼吐组中性火山岩岩浆活动。

蒙古-鄂霍茨克造山带在晚侏罗世形成,标志着东北地区大陆碰撞造山的结束,陆壳碰撞使地壳加厚,造山后伸展和岩石圈减薄作用引起的一系列构造岩浆活动,包括研究区内的玛尼吐组火山岩。所以认为,研究区的玛尼吐组火山岩形成于岩石圈伸展减薄背景下,与蒙古-鄂霍茨克洋闭合,碰撞造山后伸展的环境有关。

5 结 论

1)玛尼吐组火山岩主要岩石类型为粗面岩、安山岩和玄武安山岩,属高钾钙碱性岩石。稀土元素配分模式显示其轻稀土相对重稀土明显富集,有明显的Eu负异常,具有富集大离子亲石元素,亏损高场强元素的特点。

2)玛尼吐组火山岩的岩浆源为下地壳,但是显示出壳-幔岩浆混融的特征,显示有部分幔源物质的加入,为壳-幔混合型岩浆,并且经历了分离结晶作用。

3)玛尼吐组火山岩形成于岩石圈伸展减薄背景下,与蒙古-鄂霍茨克洋闭合,碰撞造山后伸展的环境有关。

致谢

文中主要依托于中国地质调查局地质调查项目“内蒙古 1∶25 万柴河镇(L51C001001)、蘑菇气(L51C001002)幅区调修测”(1212011120654)及国土资源部东北亚矿产资源评价重点实验室。感谢吉林大学孙德有教授等给予的支持和帮助。