强降雨影响下破碎复理岩地层隧道洞口段失稳机理

2019-10-16高阳孙浩凯刘德军3徐飞张骞

高阳,2,孙浩凯,刘德军3,徐飞,张骞

(1.石家庄铁道大学大型结构健康诊断与控制研究所,河北石家庄,050043;2.石家庄铁道大学河北省大型结构健康诊断与控制重点实验室,河北石家庄,050043;3.中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院,北京,100083)

随着全球变暖,极端强降雨灾害天气频发,容易发生隧道塌方冒顶事故,影响施工进度,严重威胁洞内人员及工程财产安全,因此,开展降雨入渗作用下的隧道冒顶机制研究是隧道施工中面临的重要课题。复理岩是一种特殊的海相沉积岩,具有多次重复性韵律层理,单层厚度从页片状厚度几毫米到块状厚度数米不等,总厚度巨大,构造节理、裂隙发育风化强烈,遇水极易软化,因此,在复理岩开挖过程中应充分估算暴雨工况下的水文地质条件,以防止降雨入渗危害隧道安全。目前,对降雨入渗稳定性的研究大多集中在边坡、路堤、渗流场、安全系数、湿润峰等方面[1-4],而对节理丰富的隧道稳定性进行分析时,大都仅限于对节理角度、覆土厚度方面进行变形、应力、塑性区、安全系数的研究[5-8]。隧道的流固耦合研究大多对单个岩石节理裂隙的物理力学性质及渗流场发展进行细观研究,对强降雨作用下隧道洞口段节理岩体的稳定性分析及破坏过程的研究较少。岩体的力学性质主要受节理控制[9],岩体渗流本质上也是裂隙水力学问题,节理中的尺寸和连通程度远比岩石中的孔隙的大,使得节理的水力传导系数远大于完整岩石中孔隙的渗透系数,因此,节理是地下水运动的主要通道[10],岩体工程的稳定性很大程度上取决于节理的渗流特性[11]。由于传统的连续围岩介质有限元、有限差分等方法均无法真实模拟节理对岩体的影响[12]。而离散元软件中,岩体的渗透性同时受到节理的几何形态和受力状态的影响,可以较好地模拟流固耦合问题。因此,本文作者以Kosman隧道为背景,采用离散元数值模拟和现场监测相结合的方法分析强降雨下隧道洞口段破碎围岩扰动区裂缝的数量、走向、发育速度及势能与动能的相互转化关系,为评价研究渗流场和应力场共同作用下隧道的塌方机理研究提供科学依据。

1 工程概况

Kosman隧道位于黑山北部山岭地带,海拔1 000~1 200 m,线路区岩性主要为复理石区,洞口段主要为坡积体冲积层,多呈散体结构,土体及围岩自稳性差。隧道穿越地层以泥灰岩、粉砂岩、砂岩、角砾岩和砂质灰岩为主,呈层状结构。

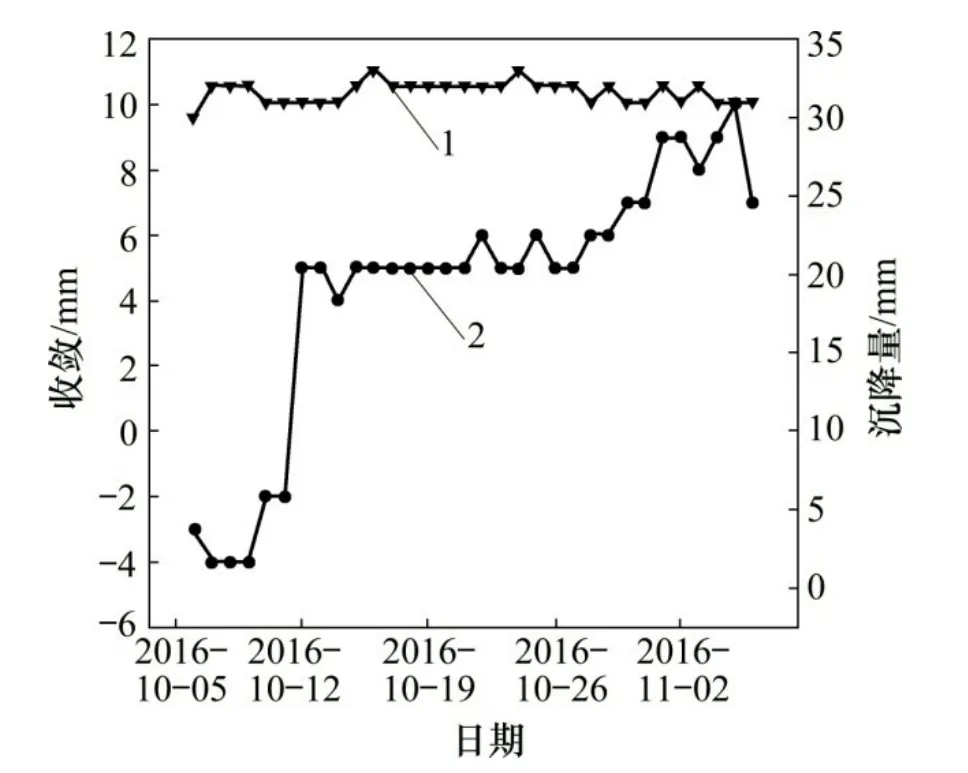

根据地勘资料显示,隧道地表有厚4~5 m的残坡积碎石土,下覆为强风化的复理岩破碎岩石。在右洞掌子面拱顶和拱腰处设置监测点,以监测拱顶沉降和周边收敛,监测点布置见图1。降雨前30 d的拱顶下沉和周边收敛数据见图2。根据采集的数据分析,开挖后围岩应力重分布,拱顶、拱肩处分别产生3 cm和1 cm的沉降及收敛后不再继续增加。

因连续暴雨,导致Kosman隧道出口右洞开挖施工至RK29+200.2处于2016-11-07在隧道内掌子面处发生渗水,并逐渐发展为突泥涌水。雨水持续日降雨量较大,达到90 mm以上,水流快速的涌进隧道,并夹带泥石涌出,随后掌子面处逐渐脱空导致地表下沉,进而导致冒顶发生。

2 数值模型

2.1 模型建立及本构关系

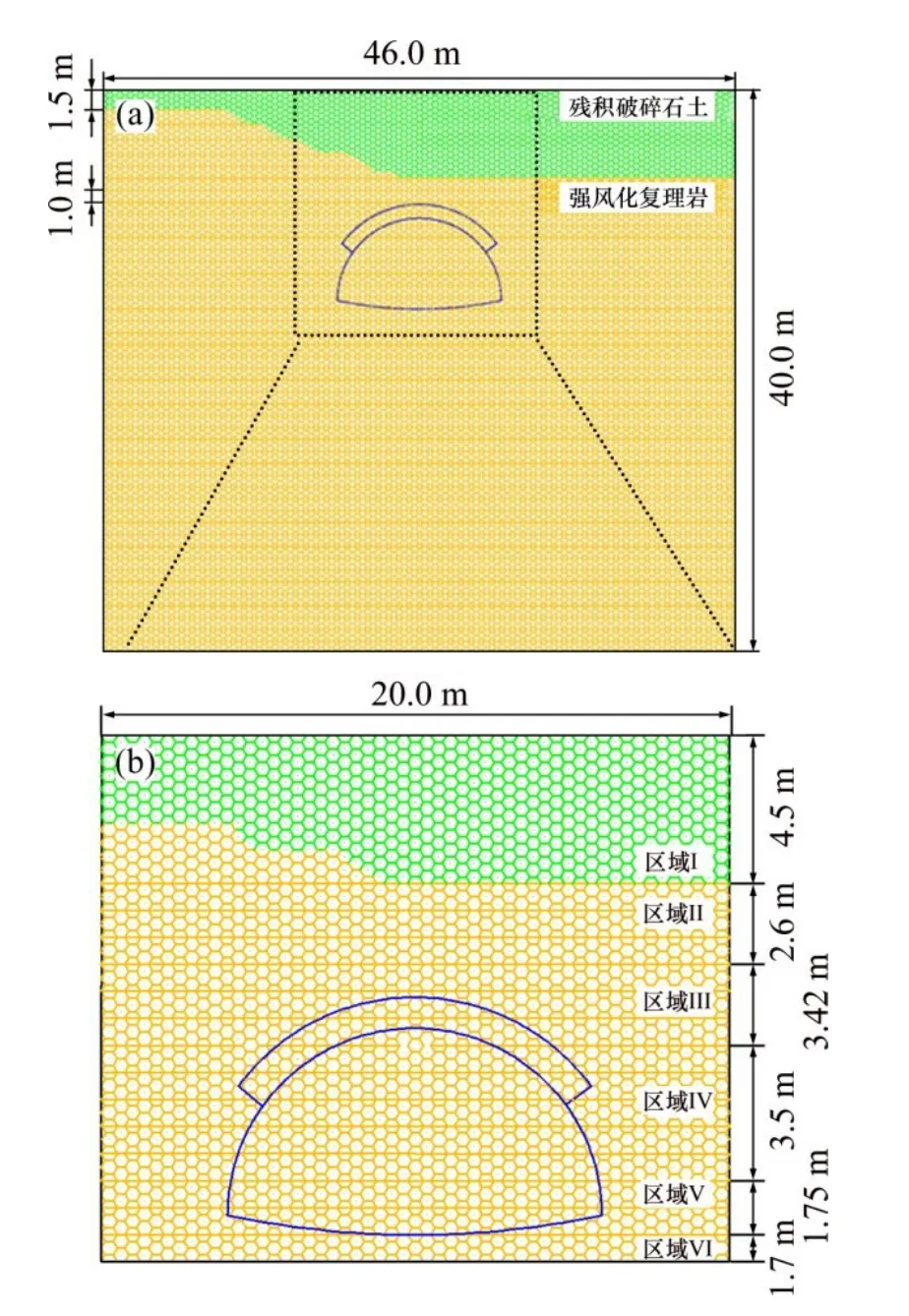

使用通用离散元软件UDEC构造数值模型,选取洞口段掌子面为对象建立二维模型,该模型以地表为上边界,埋深约为9.6 m,左右边界距隧道中心线约2倍洞径,距隧道仰拱约4倍洞径为下方边界,并将敏感区域自上而下分为Ⅰ~Ⅵ区域,区域宽20 m,埋深范围如图3所示。破坏分析中,采用库仑滑移模型准则分析本模型的裂隙节理的本构关系。

图1 事故现场监测Fig.1 Field monitoring

图2 现场监测数据Fig.2 Field monitoring data

2.2 边界条件及参数赋值

左右边界在水平方向约束,下边界在垂直方向设约束,地表为自由边界。隧道所在地层多为残破积碎石土、强风化破碎复理岩。为了分析降雨裂隙水对围岩裂隙发育及渗流场的影响,在现场勘察基础上,采用正六边形单元(边长为0.5 m)模拟表层的残坡积碎石土层,采用垂向间距为1.3 m的水平节理并在水平节理之间填充正六边形节理这一组合形式模拟下部强风化复理岩破碎岩石层,岩体力学参数见表1。其中,喷射混凝土采用梁单元进行模拟,格栅钢架、钢筋网以及仰拱采用提高喷射混凝土参数指标的方法等效模拟,不再单独考虑格栅钢架的支护作用。

图3 Kosman隧道模型Fig.3 Kosman tunnel model

在实际建模时,由于管棚直径相对较小,将管棚及注浆加固采用等效横截面的方法对管棚影响区域进行简化,用一种均匀单一的地层材料进行简化,根据抗压刚度等效的原则,将格栅钢架的弹性模量折算为喷射混凝土的弹性模量[13]。

3 降雨破坏的数值模拟

3.1 降雨前模型建立及计算

在初始应力场下开挖隧道断面并施做初期支护,降雨前围岩位移计算结果如图4所示。

隧洞开挖后会产生向临空面位移,即表现为拱顶下沉,左右边墙向中间收敛。最明显的为拱顶上部的岩体产生较大沉降,隧道轮廓两侧拱腰处产生较大水平位移。故在拱腰及拱顶处设置监测点,检测拱顶沉降及周边收敛位移。数值模拟结果表明:拱顶沉降及周边收敛位移分别约为38 mm和12 mm,与现场监测数据33 mm和10 mm基本一致,从而说明此模型的可行性。

图4 降雨前围岩位移Fig.4 Displacement of rock before rainfall

3.2 强降雨作用下隧道冒顶计算

根据现场监测强降雨时地表积水约为2 cm,因此在模型自由表面处施加200 Pa孔隙水压力模拟暴雨导致的地表积水,左右两边界设为不透水边界,底面设置为透水边界,打开流体计算。

在分析降雨对岩体的破坏机理时,仅研究渗流岩体中的孔隙水压力与岩石应力场的力学耦合是比较片面的,还需着重考虑的还有水对节理的湿润弱化。通过研究[14-15]可知,不同岩层中节理的力学特性受水的影响不同,当含水量增加时,节理剪切强度、刚度显著降低,在含土较多岩层的节理裂隙中,节理中水饱和时的抗剪强度较干燥时的降低约50%;砂岩的抗剪强度在浸水后降低20%~24%,且受浸水时间及饱和度影响较低。根据现场检测,复理岩组成部分中砂岩含量占绝对优势,故将复理岩地层中节理的强度减少20%,上部残积坡碎石土层强度减少50%。因此,通过软件二次开发改变渗流严重处节理的力学参数,根据剪切破坏准则、现场检测及上述折减标准分别对内聚力、摩擦角、剪切刚度进行折减(见表1),模拟雨水下渗对节理影响。

隧道开挖破坏了围岩应力平衡,引起围岩的变形移动。降雨入渗导致孔隙水压力发生变化,同时,又对节理的湿润弱化,必然打破已有的应力平衡状态从而导致围岩再次变形。这种变形可以分解成2个分量,一个为水平方向位移,表现为水平向剪切破坏造成围岩分层;另一个为竖直方向位移,表现为竖直位移的总和构成地表的凹陷,对隧道稳定性影响极大。

渗流矢量示意图如图5所示。由图5可见,降雨初期雨水沿六边形的节理裂隙由地表处均匀向下运动。雨水渗透至隧道拱顶,引起渗流通道的贯通随着渗流力、自重应力对节理开度及渗流通道贯通及围岩孔隙水压力场影响,渗流矢量逐渐集中于拱顶,于工程冒顶前拱顶不断突涌泥石一致。

图6 拱顶监测点监测曲线Fig.6 Dome monitoring point monitoring curve

在拱顶设置监测点,监测点距离隧道圆心分别为1倍洞径、1.5倍洞径和2倍洞径。对位移、应力、渗流场、孔隙水压力、流速、流量等进行数值模拟监测。降雨破坏过程可以归纳为3个阶段:裂隙扩张阶段、渗流上升阶段和渗流破坏阶段(见图6)。取拱顶监测点分析,降雨前,拱顶累计沉降为3 cm且不再继续增加,破坏节理极少。在施加降雨边界条件后,在裂隙扩张阶段,流量由0 m3/s迅速增加至0.000 3 m3/s,但是孔隙水压力保持0 kPa保持不变,可见土层比较松散,易于降雨渗透,孔隙水压力极小,孔隙水压力不变也说明土层没有对新产生的裂隙产生压力,土层还没有沉陷垮落的迹象;在渗流上升阶段,孔隙水压力急剧上升,表明此时围岩已受到渗流影响,节理强度、刚度弱化造成裂隙扩张,给降雨渗流创造一系列有利通道,孔隙水压力、流量急剧增大,拱顶开始逐渐下沉。出现贯通渗流通道后孔隙水压力降低,节理大量破坏导致拱顶沉降量急剧增大,冒顶产生。每一次孔隙水压力变化必然伴随流量的急剧变化。总之,流固耦合是裂隙、孔隙水压力、流量和围岩应力相互作用、相互制约的动态过程。因此,可以根据空隙水压力确定隧道垮落的时间和加强防护的时段。

裂隙破坏情况与孔隙水压力变化情况大致相似,在模拟初期,裂隙破坏数量、长度急剧上升,同时渗流通过裂隙通道向下渗透,孔隙水压力、流量急剧增大,在扰动严重区域,内孔隙水压力变化明显,且与同一高度上扰动较小区域孔隙水压力相比明显下降,流量变化剧烈。在扰动严重区域外的节理破坏裂隙较少,基本为原岩自然状态下的节理分布,孔隙水压力较为平稳,流量稳定,开挖及降雨对其造成的影响较小。

4 围岩失稳机理分析

4.1 围岩裂隙扩展分析

在离散元中,块体内部不会被破坏只产生弹性变形,不同块体之间只会在接触面、点发生剪切破坏和张拉破坏。其中,在垂直于接触面的方向上,应力-应变是线性的并且由刚度控制,当拉应力大于抗拉强度时,发生张拉破坏且接触点拉应力为0 kPa。在剪切方向上,破坏由剪切刚度控制,由剪应力及节理内聚力、摩擦力决定,当剪切应力大于抗剪强度时发生破坏[16-17]。

为了进一步观测裂缝的发展,通过二次开发设计了“声发射(AE)”功能,由于声发射振铃计数特征与能量特征常呈现一致性趋势,因此结合两者进行分析,还能对试件在试验过程中内部的损伤破坏部位进行实时的空间定位,再现损伤过程[18-22]。本研究监测张拉裂缝及剪切裂缝长度、方向、个数在隧道不同位置的情况,进而得出裂缝发展与隧道破坏之间的关系。

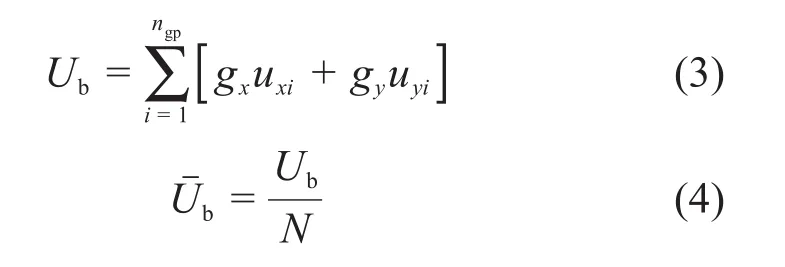

裂隙变化及分布由如图7所示。由图7可知,Ⅰ区域内,剪切裂缝占此区域总节理数的52%,且在较短的时间内迅速增大后趋于稳定;张拉裂缝发展速度较慢,约占总数的18%。随埋深增加破坏程度逐渐减小,在Ⅰ~Ⅵ区域内,剪切裂缝数量比例约为52%,40%,42%,22%,10%和15%。随埋深增加,Ⅰ~Ⅵ区域张拉裂缝数量比例分别约为19%,12%,10%,2%,1%和0.3%。在Ⅰ~Ⅵ区域,剪切裂缝长度与纵裂缝长度之比分别约为60%,41%,45%,24%,14%和10%,拉伸裂缝长度与节理长度之比分别约为19%,12%,9%,2%,1%和0.3%。剪切破坏的长度和数量都远大于张拉破坏的长度和个数,且随着埋深增加,比值逐渐减小,破坏长度比的变化规律与破坏数量比的变化规律大致相同。

拱底及拱顶首先出现裂缝并不断发育,拱顶裂缝沿一定角度向地表扩散,贴近地表层随即出现剪切裂缝。沿拱顶裂缝发育角度、拱顶、贴近地表层形成的封闭图形内,剪切裂缝不断填充,张拉破坏裂缝主要分布在左、右及中部,且2种裂缝围成的封闭图形下边形成开口向两侧下方的双曲线形状,并随着流固耦合进行下边不断下移,且前期裂隙发育速度较快。

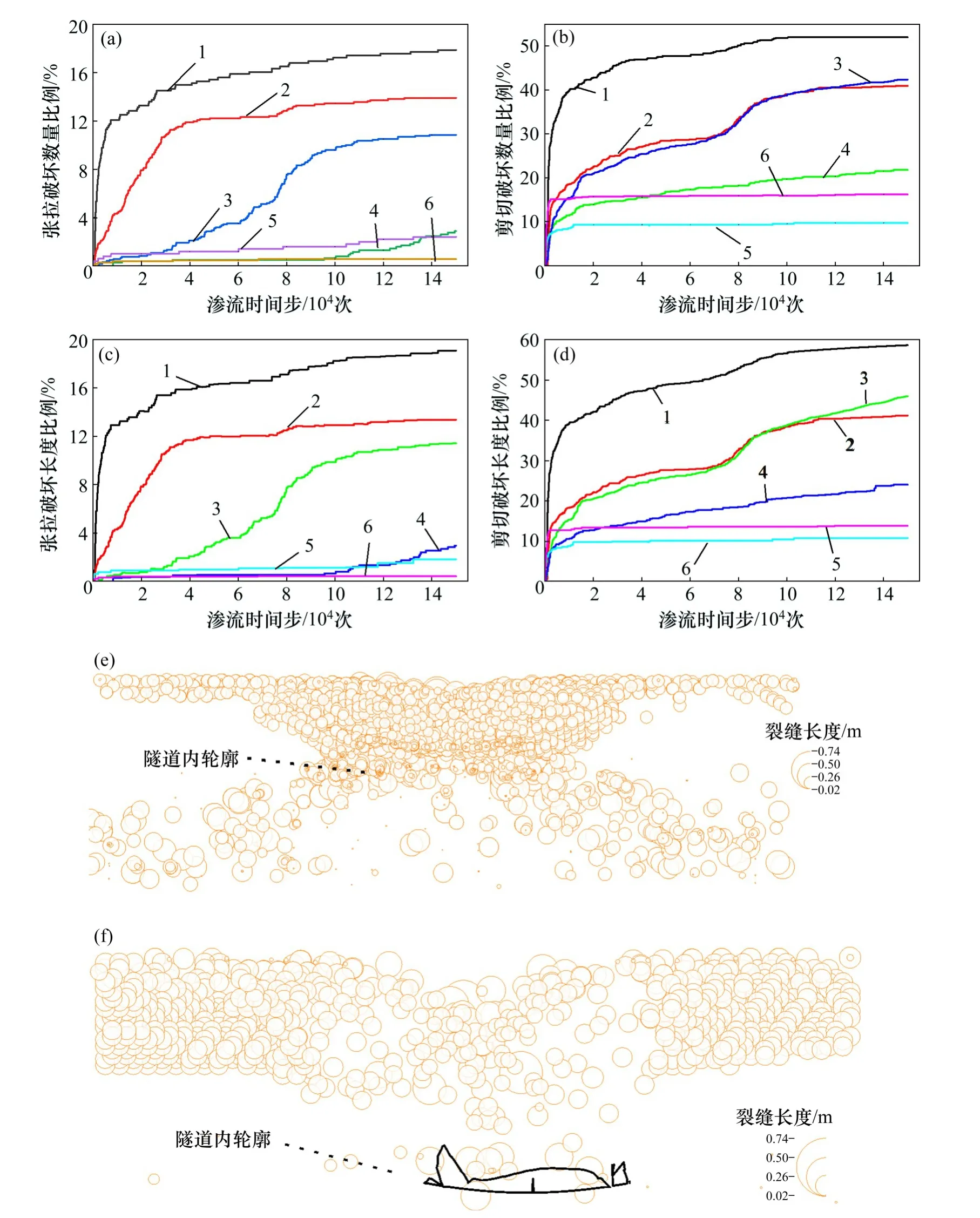

4.2 裂隙贯通机制分析

当发生大变形后,隧道顶部围岩不断塌落造成节理间张拉错动及剪切错动加剧,其中水平向节理造成围岩分层,竖向及倾斜节理造成水平相邻块体分离。模拟块体形状选取为正六边形,其特有节理角度为 30°,90°,150°,210°,270°和330°。块体边界示意图如图8所示。由图8可知,张拉裂缝主要由正六边形30°,210°(左侧围岩),150°,330°(围岩右侧)组成,单侧平均角度为51.3°,张拉裂缝主要由正六边形30°,210°(左侧围岩),150°,330°(围岩右侧),90°和270°(复理岩水平向节理)组成,单侧平均角度为127.8°。在同一埋深处,L-1及R-1节理同时剪切破坏,破坏继续发生时分别于L-2及R-2,L-3及R-3相连。裂隙向下贯通至隧道拱腰向上贯通至左右两侧裂隙相交,与隧道轮廓线形成三角形贯通裂隙使裂隙包围土体失去稳定性从而向下移动。

4.3 围岩能量转化分析

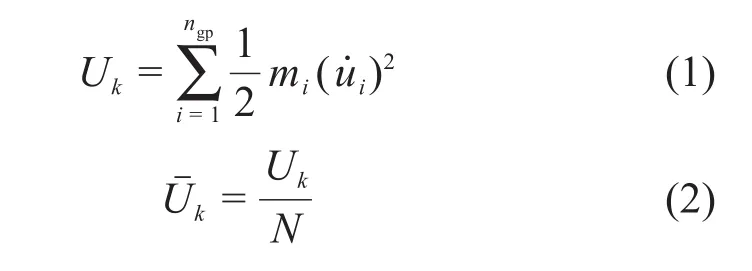

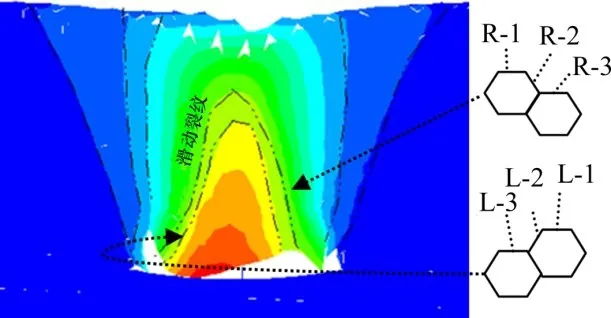

能量是物体变化的本质属性,从能量的角度分析围岩破坏及失稳过程比研究破坏过程中的应力应变的变化更可靠。模拟过程中块体离散为若干个有限差分三角形,即通过离散的三角形节点发生相互作用。根据每个时间步长确定区域内每个节点的质量、速度,并对该时间步长内所有节点动能求和可得到块体动能,统计区域内总动能。

式中:Uk为节点总动能;ngp为节点数;mi为节点质量;̇i为节点速度;为区域内块体平均动能;N为区域内块体数。

重力势能的变化根据节点的重力及位移来计算,对该时间步长内所有节点的增量位移求和可得区域内总重力势能。

式中:Ub为总势能变化;uxi和uyi分别为节点位移x方向和y方向的分量;gx和gy分别为x和y方向上的加速度;b为区域内块体平均势能。

围岩能量变化过程与所在的地质环境有关,由浅部至深部经历了由重力主导、水平应力主导和构造应力主导,在开挖前初始地应力场作用下,应力场存在但没有应变,长期外部输入的机械能转化为应变能;开挖后,机械能与弹性变形储存的弹性势能相互转化,机械能又包括重力势能与动能的相互转换,开裂及塑性变形对应产生的能量释放,微裂缝不断发育导致耗散能增加。

不同区域内能量转化如图9所示。由图9可知:在开挖初期,动能急剧增大,弹性能及势能向动能转化分别表现为拱底区域(Ⅴ和Ⅵ)围岩机械能变大(重力势能及动能),拱底以上区域(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)动能逐渐变大势能逐渐衰减。在弹性能释放不足以转化为机械能后,拱底区域动能几乎为0;上部区域开挖之后,动能急剧增大,但随着裂缝发生及块体间碰撞动能达到峰值后降低,并趋于稳定但不为0,表明围岩继续向下运动。

图7 裂隙变化及分布Fig.7 Fracture change and distribution

由图9还可知:各区域内动能相互制约,一个区域内动能较大必然会引起与下一区域块体的碰撞从而损失动能。区域Ⅱ最终块体平均动能最大,即移动速率最快和破坏最严重;区域Ⅴ和Ⅵ最终平均动能最小,表明移动速率最小、最稳定;区域Ⅱ平均动能峰值最大,在破坏过程中移动峰值速率最大。结合图3中节理分布情况可知,在开挖初期,首先受到扰动的是拱底区域,其次为拱腰区域、拱顶区域。拱脚处应力集中影响拱脚及拱底处稳定性,导致上部围岩失稳,上部围岩不稳定的势能及应变能在较大程度上转化为动能,因此,在开挖初期,着重对拱底、拱脚处进行加固,进而对地表岩体进行超前加固,确保施工安全。

图8 块体边界Fig.8 Block boundary

5 结论

1)裂缝破裂区域内孔隙水压力变化剧烈,贯通裂缝即形成渗流通道,裂隙、孔隙水压力、渗流速率的动态变化过程,三者之间相互约束,通过反复耦合得到流固耦合过程。

2)在降雨条件下,围岩节理的强度(内聚力、摩擦角)及刚度(剪切刚度)降低,且孔隙水压力变小使块体有效应力升高,进而使沉降增大导致出现隧道冒顶事故。孔隙水压力不仅与埋深有关,而且与地形、地质有密切关系。

3)隧道在渗流破坏中破坏形式为剪切破坏,围岩拉伸破坏区域较少且集中在两侧及中部;最终剪切破坏区域占较大比例,且在地表处最大,占55%左右,大部分剪切裂缝分布在地面、隧道轮廓线以及拱脚与地表连接线三者包围的区域内,在隧道左侧主要是六边形块体的左上边;右侧主要是六边形块体的右上边,且随埋深增加,剪切破坏比例逐渐减小,形成空心三角形塌陷层。

4)隧道开挖后,开裂及塑性变形产生的能量释放,微裂缝不断发育导致耗散能增加。Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ区域内开挖初期动能急剧增大,重力势能减小;Ⅴ和Ⅵ区域内重力势能增大,动能增大,对应2种不同的主导能量转化过程。动能和重力势能变化越剧烈,围岩越不稳定,两者差值越大,储存的应变能或断裂损失的耗散能越多。