“预”见习作 遇见精彩

2019-10-15张恺歆

张恺歆

【习作课堂“诊断书”】

一、现状透视

当下,习作教学中有两大怪现象,其一是教材中的单元作文饱受冷落,习作教学大多如此:写前指导半节课左右;学生写草稿,简单修改;点评课,评说加几篇范文朗读,结束。

另一个怪现象是学生自由作文时喜上眉梢,单元习作时气氛尴尬:习作环节有的学生竟半天还没有动笔,问其原因,无话可写。学生习作的无所适从,写出来的作文生涩难咽。教师批得累,学生写得烦,习作成了一块难啃的骨头。

二、归因分析

学生讨厌写作,其实就是从讨厌这熟悉的教学套路开始的。习作前,没有明确的指向,不知道为何而作;习作时,没有真实的言语状态,不知道素材的选择;作后的点评没有接地气。再加上单元习作题材陈旧,有些题目远离生活实际,难以点燃学生写作的激情;学生习作言之无物,无从下手,更是读写之间缺少高效的融合,是言语的习得和语用的分离。因此,有必要让学生回到习作的原点——有备而来,有为而作。

【习作教学“预习单”】

单元习作是整合单元教学主题下的作文,既要结合阅读突出此单元的习作重点,又要分类分步有层次,循序渐进。如何点燃学生的习作热情,使单元习作未成曲调先有情? 如何有针对性地开展作前指导, 使学生积累素材,习得言语,乐于表达。我们不妨对症下药,以“预习单”为载体, 预习先行,促读写融合。

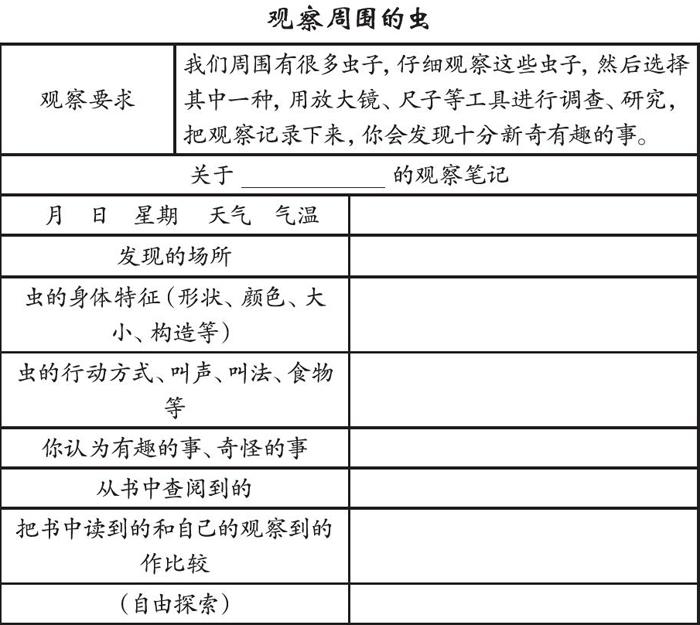

一、指向观察:创意写生,借学生一双慧眼

观察是习作的基础。缺少观察力的孩子,作文往往缺乏鲜活的细节、丰富的内涵。比如四年级上册的第二单元,整组以“观察与发现”为主题,教材是这样要求的:仔细回忆,你观察了什么事物,是怎么观察的,有什么新的發现。把你最想告诉别人的内容写下来。

显然,写作的要求笼统,没有具体的观察指导。尽管在单元阅读教学《爬山虎的脚》后就开展了观察实践活动,引导学生学习课文中的观察方法,并每天做观察日记。但在实际操作中,却发现学生的观察存在着不少的问题:记录模糊,表述不清;观察角度单一,鲜有新的发现;观察粗糙,没有持续。

由此可见,“观察要求”必须明确,包括观察对象的选择,观察工具的准备,观察角度的提示,关注的重点,注意事项等,才能有真收获。以下是预习单的改版:

观察周围的虫

观察要求 我们周围有很多虫子,仔细观察这些虫子,然后选择其中一种,用放大镜、尺子等工具进行调查、研究,把观察记录下来,你会发现十分新奇有趣的事。

习作预习单中“观察要求”明确了观察的范围,告诉学生用什么观察工具去观察,做观察日记注意哪些事项。这就是细致的作前指导。关注虫子的生活场所,天气变化,是对观察精确的渗透;关注虫子的静态和动态,是对虫子全方位的观察;留意观察中的趣事,人虫互动,感受乐趣;对比书本,是观察中的思考;在最后一栏里允许在对预习单进行分类填写的基础上,进行个性添加,是对学生个性的尊重,鼓励学生的创意探索。将观察方法渗透在预习单中,我们一线教师需要这样的精心预设,为学生的精彩习作未雨绸缪。

习作预习中把握好时间节点也非常关键。时间过长,淡化了写作的激情;过短,则准备仓促,积累浅薄。写作内容不同,预习的时间长度也各不相同。有的只需要一两天,写一则观察日记,如观察“蜗牛的家”;有的需要十天半个月,须连续观察,如“校园的紫藤花”。创意观察使习作回归原点,借学生一双慧眼,获得独到的发现;教师的精彩预设和时间的即时调控,使预习单成为学生单元习作的容器,不愁作文没有取材之处了。

二、指向内容:厚积薄发,送学生一个锦囊

小学生习作中最头疼的恐怕就是没有素材可写了,连“巧妇”都尚且“无米”难炊,更何况每天奔波于学校和家庭的孩子们呢?假若有一台“素材收集器”,一个促成妙笔生花的锦囊,那该多好啊!习作预习单就扮演了这个角色,运用多种预习方法,不断拓宽自己的素材,习作就不会成为“无米之炊”“无源之水”了。

(一)体验式预习:动手操作,做后再写

教材中有很多体验式作文训练,指向回归儿童生活,需要亲身体验,才能描写得真实细腻。以人教版六年级下册第二单元“独具特色的民风民俗”单元习作为例,“百里不同风,千里不同俗”,要求学生将调查了解到的民风民俗加以整理,写成一篇习作。新年刚过,学生回顾自己过春节的情景,对比自己家乡的春节和老舍笔下老北京的春节之异同,真切地体验节日背后饱含着的人们对春节的美好情感。在“文化里的习俗 习俗里的文化”主题实践活动中,每个学生分工合作,完成了系列活动:看习俗——品习俗——讲习俗——绘习俗——演习俗——荐习俗等。从策划到操作再到活动后的交流,这种源于实践的素材搜集,收获的不仅仅是鲜活的材料,还有丰富的心灵体验,也为读写打开了绿色通道。

(二)收集式预习:收集资料,赏读再写

一个不喜爱阅读的学生必然是语言干瘪、思想呆板的,你还能指望他写出好文章吗?可是,有了大量阅读就能下笔如有神吗?从学生习作的真实情况看,答案也是否定的。怎样才能使学生“读书破万卷,下笔如有神”呢?我们可以进行群文阅读,学以致用。指导学生收集、筛选、摘录一些精妙的语句在预习单中,进行赏读,如果能将它们恰当运用到自己的作文中,一定能增色不少。

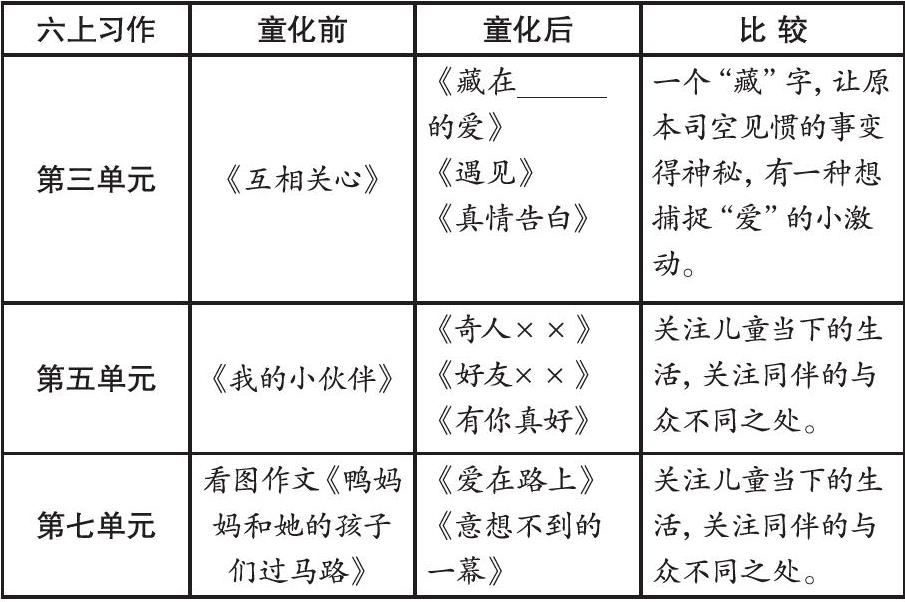

(三)变脸式预习:旧貌新颜,激活思维

站在儿童的立场审视教材中的老掉牙又司空见惯的习作题目,恰如其分地进行重构转换,激活儿童的沉静的思维;采用活泼童趣的语言唤醒学生的言语天性,使习作充满情趣,让习作成为学生倾吐为快的事。

凡事预则立。在每个单元作文的前一周,向学生布置要写的习作,让他们明白本次习作的要求。然后,让他们带着“写”的需要去阅读与本次习作有关的单元课文和课外习作,开展群文阅读,进行素材积累。这样通过一篇篇习作的预习准备,一次次的积累和内化,一个个主题的读写结合,当写作需要时,大量恰当的语句就会涌向笔端了,就能把生活体验顺畅地转化为有条理的文字,就能享受“读书破万卷,下笔如有神”的成就感了。

三、指向技法:读写融合 ,给学生一根拐杖

对于单元习作而言,课文是最好的范文。在单元习作预习先行的实践中,我们以课文引路,在阅读教学中注意言语内容和言语形式的统一,不仅让学生“得意”,明白写了什么,还要让学生“得言”,更要让学生“得法”,明白为什么这样。让阅读课成为习作的指导课。运用阅读课咀嚼所得,通过预习单反刍,且多次反刍。

(一)精彩片段重点练

巴尔扎克说:“唯有细节将组成作品的价值。”文章写不具体,是学生习作的硬伤。如何进行细致生动的描写,让作文亮起来?习作之前,不妨抓住文本中的精彩片段进行多次反刍。

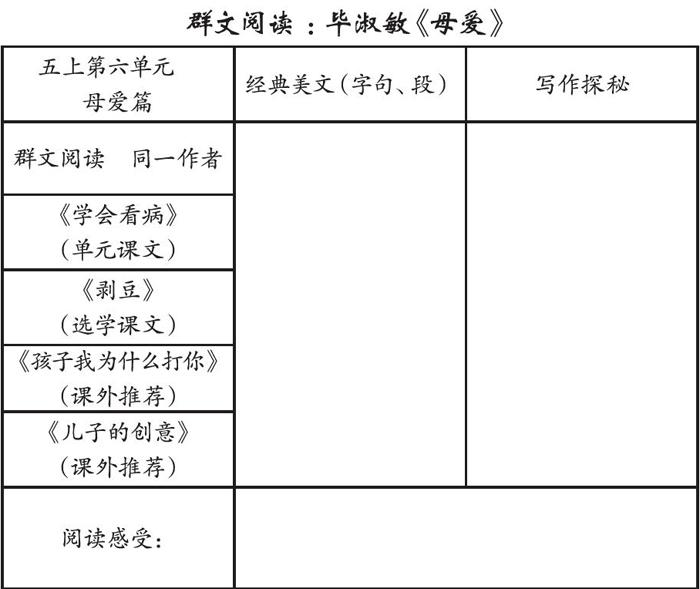

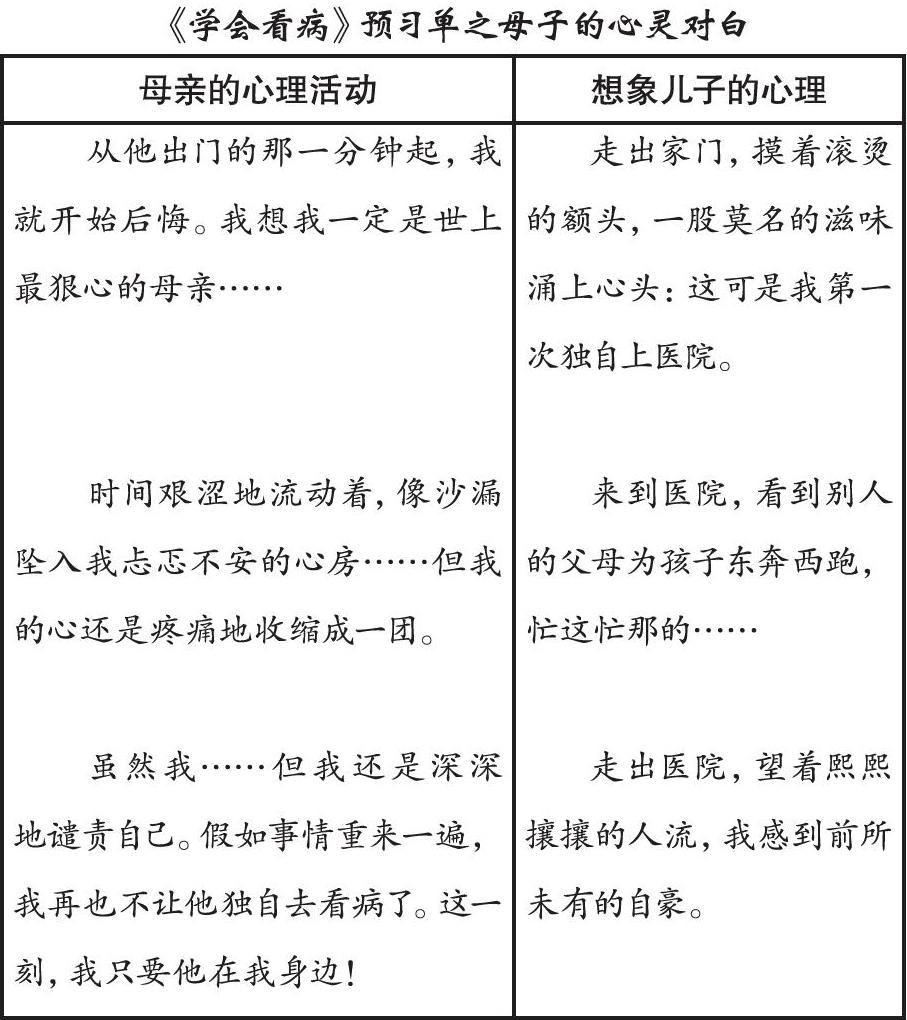

以人教版五年级上的第六单元中的《学会看病》为例,这篇课文讲述了一位母亲在孩子生病时,让孩子独自上医院看病。文中用大量的笔墨描写了母亲在孩子出门后后悔、忐忑不安和自责的纠结心理。是对学生进行心理活动的读写指导典范:

仿写文本片段,对比刻画,是对心理活动描写的情景应用。在指导单元习作“父母的爱”时,让学生以此为范文,引导学生對父母进行心理素描,于细微处为人物书写真爱,以凸显父爱如山,母爱似水。

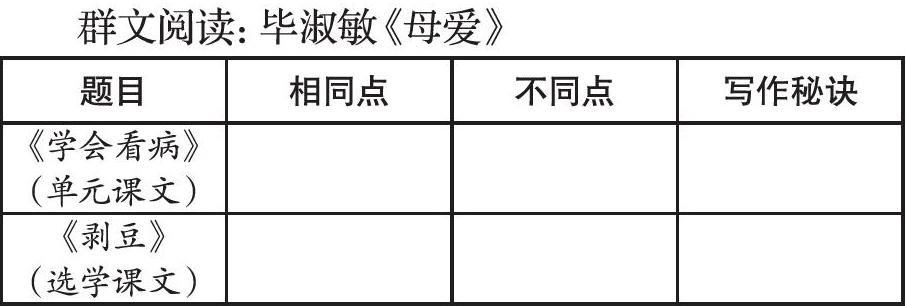

(二)选读课文同步练

选读课文,作为单元课文的补充,可当作学生的自助餐,尝试独立完成阅读,使学法得到迁移运用,同时也作为群文阅读的内链接,达到同步练习。仍以人教版五年级上册第六单元为例,编排在教材最后的选读单元中相对应的是毕淑敏的《剥豆》,同一作者,不同的内容,于一件生活小事体现的都是平凡而伟大的母爱。两篇课文的对比阅读,可以发现同一作家的写作特色,为学生向名家学习提供了有效路径。

(三)单元习作分步练

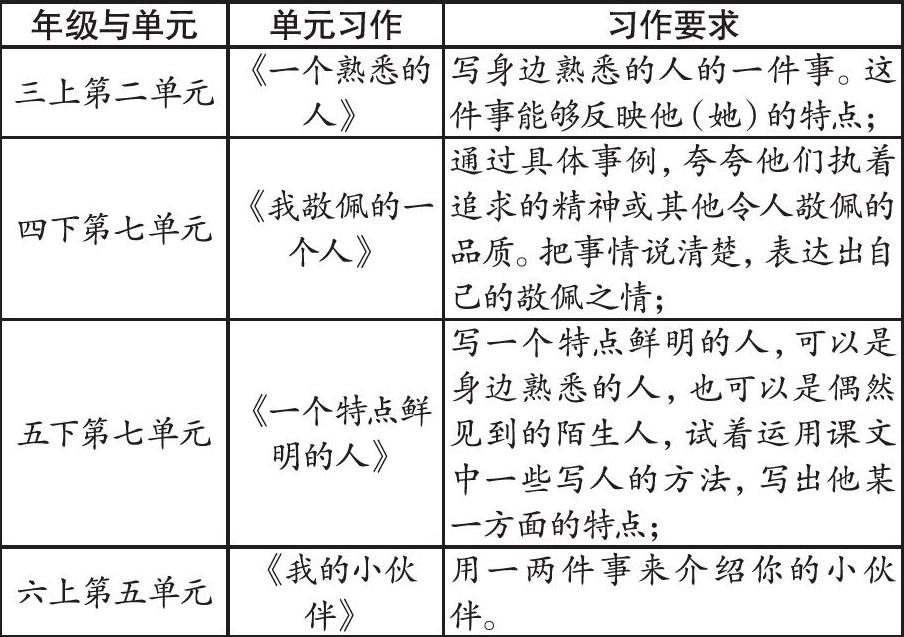

树立整体关照的课程意识,在阅读教学中既关注习作教学的要点,又把单元作文中涉及的习作章法渗透到阅读教学中,小步子、分阶段去完成读写的黏合,是遵循以生为本的教学理念。比如写人的文章,可以说是贯穿着小学语文的各个学段,就拿中高段语文来说吧:

就拿六上的第五组课文来说吧,围绕“走近鲁迅”作者运用了不同的写作方法使人物形象栩栩如生。单元习作中所涉及的写法均可渗透在平时的阅读教学中:在《少年闰土》中学习人物动作的工笔细描;在《一面》中学习通过不同角度的观察,抓住外貌特征写出人物不同的印象;在《我的伯父鲁迅先生》中,学习通过回忆人物的几件事情,抓住语言、动作、神态,刻画人物形象。其中每一件事情的写法也各有特色。再加上诗歌《有的人》,让我们在单元主题教学下看到了一个全面的鲁迅,强化了人物描写的方法。这样,每个学段的单元习作都为写人的方法习得搭建了一个有效的梯度。阅读教学也为单元习作的综合运用做了充分的准备。

“预习单”为单元习作精确导航:借助习作“预习单”,指导学生定向观察,用慧眼捕捉,用慧心体悟;想方设法组织学生开展相应的活动,再现生活情景,形成作文前的情感体验,激发其写作激情;让阅读课成为习作课的前言阵地,一课一得,循序渐进,步步精心预设,为习作搭建脚手架。关注阅读,就是关注言语的习得;关注生活,就是关注素材的采撷;关注习作,就是关注语用。既让习作深入课堂又飞出课堂,走进学生的生活。俗话说:“预则立,不预则废。”有备而来,提前预习,可以收到事半功倍的效果。以“单元习作”为圆点,以“主题阅读”为基点,以“生活体验”为热点,以“预习单”为媒介,习作才会有来自心底的文字惊艳出场。