基于汉民族传统服饰的公共选修课程建设初探

2019-10-14陈一鸣

摘要:随着我国国力的日益增长,物质文明的丰富带来巨大的精神文明需求。党的十八大报告中就明确提出,“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化”。结合当下“汉服复兴”的社会现象。探索面向高校乃至大众的汉服文化教育,结合四川托普学院近年来相应公选课程的开设与实践经验,探讨职业院校中开设汉民族传统服饰文化教育的发展,以期建立规范、系统、全面的汉服文化公选课课程。

关键词:汉服;传统文化;课堂教学;公共选修课

一、汉民族传统服公共选修课开设的背景与意义

2003年的11月22日,以王乐天身穿汉服走上郑州的街头,神州大地上消失尽300余年的民族符号汉服正式步入公众眼中,此次行为标志着当代“汉服复兴”运动的开端,历经十余载,汉服逐渐从小众走向大众。

在2014年教育部为贯彻落实党的十八届三中全会关于完善中华优秀传统文化教育的精神,落实立德树人根本任务,进一步加强新形势下中华优秀传统文化教育,于3月26日制定并发布的指导纲要《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中强调,“加强中华优秀传统文化教育,是构建中华优秀传统文化传承体系,推动文化传承创新的重要途径。”2019年4月11日,教育部下发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中规定:要完善课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制。规范公共艺术课程,加强公共艺术课程教材建设,并修订《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。党中央及国家教育部要求完善中华优秀传统文化教育,这为学院开设汉民族传统服饰校本课程提供了政策指导与保障。近些年来,全国中等与高等院校、各级政府部门及商业团体等都开展过规模大小不一的汉服活动,几乎所有高校都有各自的汉服社团。以“80、90、00后”等青少年作为汉服复兴的主力,使传统服饰文化呈现出生机勃勃的面貌的同时也存在缺乏权威性,思想杂乱,甚至存在谬误解说等情况,同时目前大多高校与社会汉服团体活动局限于小团体之间的聚会,缺乏服饰文化理论、汉服与配饰设计制作等专业知识的支撑,导致活动影响力小,小众化、精英化及亚文化倾向。基于以上种种为汉服公选课的开设提供了必要的现实条件,根据服饰专业研究理论,归纳数十年汉服复兴运动的经验,设计适用于高等院校师生的汉民族传统服饰文化选修课程,达到弘扬传承优秀传统文化的同时进而育人的双重目的。

二、汉民族传统服饰公共选修课课程教学目标

汉民族传统服饰课程是一门以汉民族传统服饰艺术特征为基础,介绍汉民族传统服饰及礼仪文化为目的,讲授传统文化知识与实践示范礼仪行为为教学手段的一门人文艺术课程。课程以“文化育人”为核心,在积极响应国家号召学习优秀传统文化的背景下,以当代汉服复兴运动为切入点,通过汉服这一载体,让学生重新感悟“礼仪之邦”“章服之美”,培养学生含蓄、庄重、淡雅、大氣的东方传统审美情趣。为学生正确认知优秀民族传统文化,从而树立文化自信与民族自信,发自内心的喜爱、认同和掌握传统文化,自觉地去继承与发扬,同时内化优秀的传统文化促进自身的成长。

(一)认识汉服及其所承载的文化继承性。自古中国就是“衣冠上国、礼仪之邦”,古语云“中国有礼仪之大故称夏,有服章之美谓之华”。汉服作为传统文化不可分割的表征及载体之一,汉服的形制表现、文化内涵以及发展历史始终围绕着中国传统文化的核心理念——礼进行演进并延伸进传统文化的各个层面。从“皇帝垂衣裳而天下治”直至明,汉服一直以华夏礼法为中心,通过历代推崇宗周法汉、象天法地而形成的一种服饰和文化体系。汉民族传统服饰课程通过对汉服中碎片化、元素化的传统文化进行整理归纳,推动并拓展学生对传统文化魅力与价值的了解,重塑文化自信,这是汉服课程教育最核心的理念。

(二)通过汉民族传统服饰课程了解汉服作为民族服装是具有鲜明的民族特征与民族风格的,其自身作为文化及族群象征,不仅具有时间性还具有标识性,是区别于不同民族最根本的外显特征。其所承载的文化内涵与历史沉淀是维系民族生存和发展的重要精神纽带,同时汉民族传统服饰具有兼容并蓄的包容性,影响了众多少数民族服饰发展的同时也深受其影响,并直接影响了朝鲜、越南、日本等国家民族服饰的产生与发展,是整个东亚文化圈服饰发展的溯源。

(三)汉服的直观性与美学表现。汉服在给人大气稳重、飘逸灵动的外在美学表现的同时也将飘洒自然、含蓄典雅的内在审美韵味传递出来。在服装制式里交领右衽、宽袍大袖,柔美流畅的板式表现直观性地阐述了汉民族柔静娴雅、泰然自若、兼容并蓄的民族性格。课程通过汉服版式、纹饰色彩、发簪配饰、传统节日用品等的实践制作,并在课外组织汉服社团依据传统礼俗文化开展各类极具仪式感体验的传统活动等教学实践,具有极高的课程趣味性与师生参与的互动性。

三、汉民族传统服饰公共选修课程内容体系建设

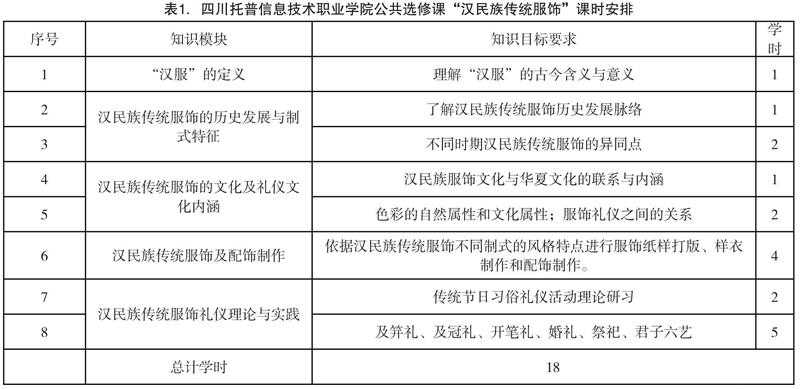

汉民族传统服饰课程作为一门具有极强的直观性与美学表现的展示实践类课程。是理论与实践结合十分紧密的一门课程,按照“汉服理论—汉服实践活动—文化融合”的逻辑结构设置教育内容。

首先是“理论”讲解。课程内容主要围绕服饰历史沿袭、制式特征、文化、审美意义、民族性、人文性等方面展开,专业性较强。引导学生理解汉服自身及其所承载的文化体系,深层次的剖析与理解其所蕴涵的独特东方美学和文化意味从掌握辨别不同时期汉服制式特征、纹饰、配饰的承递关系,在对服饰、配饰、纹饰及色彩的五行哲学思想等进行文化解读的同时,结合历代诗词、民俗、书画等不同的文化元素来重新认知中国传统文化这一博大精深的文化体系。使学生在接受前人智慧的同时引导学生学会独立思考的能力。

其次将“理论+实践”相结合。增加课程的趣味性,能最大效率的调动学生学习的积极性,以汉服为纽带,借助传统节日和传统礼仪,结合琴棋书画、诗词书法、茶艺花道等传统文化的研习来增强课程的仪式感与直观的展示性。

从实践操作来看不仅是将理论变化为实物的过程,同时也是学生将理论内化为自我知识框架的必要途径。在此过程中引导学生将汉服理论相结合并融入日常生活,有助于强化其对民族文化的认同感,丰富内心世界,激发民族情感。在深入体会汉服文化的精髓要义的基础上,理解现代生活中汉服的定位与出路。

四、汉民族传统服饰公共选修课程教学实施及问题

在课堂教学中采用师生同着汉民族传统服饰进行教学实践活动,该形式具有极强的互动性,对于学习主动性比较低或是因课程知识生涩产生抵触心理而导致无法深入拓展该课程内涵知识的后进同学具有一定的吸引力与趣味性,为有效地提高教学效率与达到教学目的起到积极的促进作用。目前课堂中采用的一是教师和学生、学生和学生之间的"信息传递"来进行教学实践;另一种则由学生自己通过线上或线下形式来获取自身感兴趣的知识模块,达到知识的"吸收内化",此种教学模式对于教学效率较低。针对此问题在教学模式上探索“翻转课堂”的可行性,从根本上转化教学思路与手段,提高教学效率。

同时目前汉民族传统服饰课程作为一门新兴的人文艺术类课程,缺乏课堂管理能力与专业教育教学能力相适宜的教学人才,这也是目前汉服课程发展的突出障碍。其次,并无相应统编系统规范的、具有指导性、可操作性的教材。再之汉服课程作为一门互动性、参与体验感极强的课程,在进行理论课程甚至是进行相关实践活动,如吟诵、民乐、走秀、礼仪展示等时都缺乏资金来购置完善服装、礼仪用具(冠、婚等)、手工等教学用具来增强课程的趣味性、直观性与丰富性。

五、结语

汉民族传统服饰课程作为一门人文素质拓展课程,是将传统文化表现之一的服饰作为文化表现的物质载体进行知识的归纳与讲解的一门课程,身着民族传统服饰进行互动教学,结合生活感触能在课堂上产生诸多的知识点,针对此类知识点的指导,可以充分调动学生的学习兴趣,进而转化为主动学习的动力,充分调动其主体研究的学习行为,并强化其发现问题、联系问题、解决问题的能力。

参考文献:

[1]何志攀,杨梦醒.汉服选修课的理想与现实[J].中国民族教育,2017(2):39-42.

[2]陈一鸣.浅论汉民族传统服饰的特征与当代价值[J].戏剧之家,2016(6):212-212.

[3]方文山.当代汉服文化活动历程与实践[M].北京:北京方道文山流文化传媒,2014.

[4]何志攀,黄亚庆.“明体达用”:面向生活与实践的传统文化教育[J].北京教育:普教版,2015(10):40-41.