涓涓细流,终成江河

2019-10-12周振东

周振东

摘要:伴随着我区经济的不断发展,蒙古族服饰产业作为一种独特的区域产业在社会经济建设中扮演着越来越重要的角色。本文以呼和浩特地区为中心,研究我区蒙古族服饰产业的现状、梳理的其发展脉络,并结合相关的文献、数据,分析我区蒙古族服饰产业的发展前景。

关键词:蒙古族服饰;产业化;挑战

一、研究背景

自匈奴以降,数千年来,中国北方游牧民族适应草原游牧生活方式,创造出灿烂的文化,并对中原服饰文化产生过重要影响,而蒙古族作为中国北方游牧民族文化的继承人、集大成者和守望者[1],曾创造出辉煌的服饰文化,并伴生出一系列独特的服饰制作和材料加工工艺,这些都已成为国家级和自治区级非物质文化遗产保护项目。近代以来,随着帝制废黜、百年的社会变革与大工业生产的兴起所带来的生产与生活方式的巨变以及西方文化与服饰冲击,传统衣冠等级制度逐步被瓦解,“断发易服” 成为中国社会变革的重要组成部分,蒙古族服饰也曾一度被边缘化。新中国成立以来,特别是八十年代以来,随着我国、我区经济的崛起,在文化、经济全球化的背景下,民族文化资源作为独特的区域资源,越来越受到瞩目,而蒙古族服饰作为民族文化的重要表征,也呈现出复苏的景象,不唯如此,我区蒙古族服饰自八十年代以来便逐步呈现出向时装化、产业化、文化产业集群化发展的趋势。

二、蒙古族服饰产业化现状(以呼和浩特地区为例)

(一)蒙古族服饰产业化发展概况

在二十世纪八十年代初,一般蒙古族的穿着与汉族一样,只有在参加比较重要的场合时,例如庆典、游行时,蒙古族才穿着民族服饰[2],蒙古族服饰并没有产业化的迹象。以呼和浩特为例,当时仅有呼和浩特民族用品厂、呼和浩特民族服装厂两家国营企业生产蒙古族服饰,其产品主要用于演艺表演或者参加大规模的集体活动时穿着,购买者多为各地企事业单位。

八十年代之后,隨着改革开放的深化,我区民族服饰市场开始出现了复苏的景象,特别是近二十年,伴随着内蒙古地区的经济迅猛发展,内蒙古地区旅游业、文化创意产业的兴起,原来少有问津的传统民族服饰重新引起了社会的重视,蒙古族服饰产业逐渐繁荣,这主要表现在以下三个方面:第一,八十年代以来,伴随着我国旅游业和演艺业的发展,蒙古族服饰突破了传统款式的限制,与现代服装元素、舞台服装元素相结合,涌现出大量具有舞台化特征蒙古族演出服饰,并出现了一大批专业生产蒙古族服饰的企业;第二,九十年代以来,婚礼、庆典、聚会等重要场合蒙古族服饰的使用率大幅增加,显示出极强的地域民族特色,传统样式的蒙古族服饰的购买量大幅增加;第三,2000年之后,蒙古服饰出现了时装化的现象,结合了现代时装设计手法和蒙古族服饰风格的服装、箱包、配件不断出现在商场和街头,在内蒙古各地逐渐地成为一种独特的时尚着装方式,并出现了大量的蒙古族时装服饰生产企业[2]。

据不完全统计,内蒙古地区现有从事蒙古族服饰生产的企业逾千家,仅呼和浩特地区就拥有300余家,主要集中在内蒙古电影制片厂西巷、大盛魁文创园、金川开发区等地段,并呈现出向专业市场发展的趋势。

(二)蒙古族服饰产业化的特点

1.发展与保护并重,组织化程度不断提高

首先,从支持蒙古族服饰产业发展的政策方面讲,据不完全统计,自2003年以来,内蒙古自治区党委、政府对于与蒙古族服饰相关的文化创意产业共出台了14个政策性文件。内蒙古自治区党委实施建设民族文化大区的战略决策以来,全面推进文化事业和文化产业的繁荣发展,使绚丽多姿的草原文化大放光彩[3]。每一次重要会议,每一项新的决策部署,都对包括蒙古族服饰在内的文化产业发展指明了新的方向,这充分了证明我区政府对文化创意产业发展的重视程度。

其次,从保护蒙古族传统服饰方面,自治区政府积极申请非物质文化遗产保护,我区现有民族服饰类国家级非遗保护项目2项,自治区级非遗保护项目21 项,盟市、旗县级非遗保护项目近百项。2012年,内蒙古标准化院制定了《蒙古族服饰》地方标准,包含了内蒙古地区28个蒙古族部落传统款式,并收录的56套蒙古族服饰标准样品实物,“为规范蒙古族传统服饰的制作和使用提供了权威依据,也为民族优秀传统服饰文化的保护、传承、教学、科研以及创新发展开辟了崭新领域”[4],这个标准从源头上对民族服装制作行业起到规范的作用 。

最后,从组织化角度讲,内蒙古积极组建民族服饰行业协会,形成了自治区、盟市、旗县等各级民族服饰协会,这些协会在服饰生产、服饰设计、民族服饰展演等各个方面,推进了蒙古族服饰的传承创新,为繁荣蒙古族服饰产业做出巨大贡献。

总之,十几年来,内蒙古自治区党委和政府发挥了宏观调控的作用,在纲领性政策及发展规划、市场培育、非物质文化遗产保护、标准制定等方面的工作为蒙古族服饰产业提供了极大的政策支持,为蒙古族服饰产业化发展提供了广阔的空间。

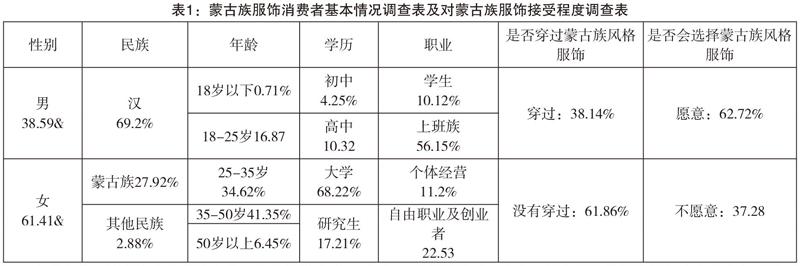

2.受众范围广,行业细分完善

笔者通过网络和手工发送600份调查问卷(收回有效问卷512份),对呼和浩特地区的消费者进行调查,其中表示穿过蒙古族服饰的人群占比38.14%,愿意选择蒙古族服饰的人群占比高达62.72%,这种现象表明蒙古族风格服饰接受程度较高,受众范围广,蒙古族风格的服装穿着者不仅限于蒙古族,而且包括了汉族和其他民族。

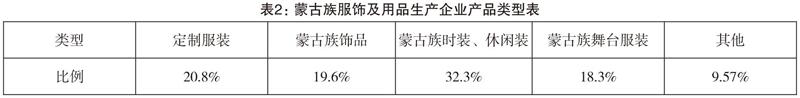

内蒙古蒙古族服装产业品类丰富,行业细分完善。以呼和浩特地区为例,蒙古族服饰及用品涵盖了服饰品、定制服装时装等各大门类,形成了品类完善的服装生产及零售市场。笔者对四十余家蒙古族服饰及用品生产企业产品类型统计,从数据中可以发现,目前蒙古族服饰及用品生产商主要集中在时装、休闲装和定制服装领域,舞台服装也占有较大份额(见下表2)。

3.品类丰富,产品价格带涵盖范围广

走访呼和浩特地区的蒙古族服饰企业,可以发现蒙古族服饰产业的行业细分十分完善:依据用途和年龄细分为:演艺服装类、蒙古族传统服装与礼服、 日常服装与时装、蒙古族风格工作服、童装、蒙古族饰品等六大类。

呼和浩特地区的蒙古族服饰价格带,涵盖了从低档的百元左右至万元以上的高档定做服装,笔者通过走访和网络问卷调查了三百余名顾客(年龄范围在25-55岁的顾客),根据调查数据分析,主力购买区间集中在300-600元区间的日常服装与时装;调查显示,蒙古族风格服饰价位在300至1000元之间,最受消费者欢迎。同时,定制的蒙古族服装、头饰价位达到2-4万元,但并不乏购买的顾客。 (见下表3):

4.品牌化趋势明显,小微企业占比较大

呼和浩特地区既拥有大型的蒙古族服饰产品生产企业,如:呼市蒙亮民贸有限公司、呼和浩特市舞美艺术服装厂等著名的蒙古族服饰品牌,也拥有一大批新崛起的品牌,如:蒙元素、赞部落、吉雅其、哈木格等,在对企业走访中,可以发现呼和浩特蒙古族服饰企业品牌意识很强,对企业形象、产品风格特色非常重视。

筆者对四十余家蒙古族服饰生产商企业进行统计(见下表3),发现虽然呼和浩特地区拥有大量已经具有一定规模和知名度的企业,但是大部分企业规模较小,其中从业人员20人以下及营业收入300万元以下的小微企业占比非常高。

5.与其他产业关联性强,初步形成文化产业集群

蒙古族服饰产业作为蒙古族文化产业的组成部分,其发展与其他产业关联性很强。首先,八十年代,伴随着我区旅游业的逐步兴起,蒙古族服饰开始走向市场化道路,如今,随着旅游业的发展,在每个旅游点都有众多的蒙古族服饰品店,在旅游季节销量都很好; 而在1990~2000年期间,随着中国珠宝产业进入“黄金10年”[5],蒙古族服饰产业开始出现专门的民族饰品生产加工企业,逐步形成了独具特色的民族饰品产业;2000年前后,随着蒙古族餐饮文化等特色服务业的发展,具有民族风格的制服也逐步兴起。故此,蒙古族服饰产业与其他产业互为依托形成了以草原文化为主题的文化产业集群。

三、蒙古族服饰产业化面临的挑战

(一)产业链亟待完善

服装作为一种最终制品,属于服装产业链中游企业,服装产业的发展,离不开纺织纤维等原材料、以及信息、策划、咨询等上游企业的支持,更离不开商贸业等下游企业,服装产业链的发展,对服装企业的产品设计、价格制定、营销渠道选择都有重大的影响作用[6]。目前,我区蒙古族服饰产业并未形成完整的产业链,这主要表现在服装面辅料市场规模小,尚未拥有蒙古族服饰专业面辅料市场,新型面料极度匮乏。以呼和浩特为例,大部分生产企业需要长期派遣驻外人员采买面料;其次,信息咨询业不发达,没有形成专业的信息、策划、咨询体系,大大限制了服装企业的设计生产能力。因此,完善服装产业链对于进一步推动蒙古族服饰产业发展的重要意义。

(二)专业人才的培养

笔者在走访企业和网络调查问卷中,在谈及企业发展时,企业最迫切的需求就是专业的人才,这成为制约企业发展的最大瓶颈。以呼和浩特为例,开设服装设计专业的本科院校和中、高职业技术学院屈指可数,而且,大部分毕业生往往选择发达地区就业;同时,我区服装专业课程多以现代服装设计与制作为主,缺乏面对蒙古族服饰产业培养的专门人才,因此人才的匮乏直接导致企业缺乏创新能力、发展困难。故而,推广蒙古族服饰教育,培养蒙古族服饰设计人才,满足企业用人需求,对于促进蒙古族服饰产业发展具有重要的意义。

四、蒙古族服饰产业发展前景展望

服装是以自然环境为基本条件、以反映生活方式为基本内容,是一个民族的生存状态、生活环境、生活观念和思想意识的综合反映。随着我国经济的繁荣,保护民族文化传承也越来越受到重视,而保持民族文化传统,并不仅仅是将民族的文化载体陈列于博物馆中,而更加要赋予其成长和发展的土壤,使其不断的市场化、产业化,使其在崭新的社会环境中,不断成长、焕发出新的生命力,这样我们的文明才能生生不息,当前蒙古族服饰产业化发展就是顺应了这一时代的要求;再者,在党和在政府的支持下,在内蒙古经济迅速发展的背景下,我区蒙古族服饰产业经历了几十年的发展,已经形成了成熟的发展路径,今后,文化积淀深厚的蒙古服饰将随着经济和文化改革的深入,以及民族身份认同、民族自豪感的不断攀升迎来产业发展的黄金阶段,蒙古族服饰产业必将爆发出新的活力,成为内蒙古地区的文化标志。

五、结语

今日之世界,生产贸易以及传播媒介已实现全球一体化,而这种生产方式的一体化,直接推动了生活方式的同质化:从好莱坞电影到大众汽车,从日本寿司到法国香水,西方发达国家的产品裹挟着价值观和生活理念越过重洋阻隔,输送到世界各地,直接或者间接地影响了受众的生活方式和价值体系,服装作为生活方式和价值观念的表征也无法幸免,正如海德格尔曾指出的“在技术化千篇一律的世界文明的时代中,是否和如何还能有家园?”因此,保持本民族的文化独立性,不仅将使我们的文化和产品具有竞争力,也是在捍卫民族文化的安全。现代的蒙古族服饰如同涓涓细流,会同了时代的大潮,终将汇入中华民族复兴的大江。

参考文献:

[1]张振,郑宏奎.中国北方游牧民族器物的工艺美术属性转化的研究——以马具为例[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2013,15(03):143-145.

[2]格根图亚.从服饰文化的演变看城市蒙古族的民族认同——中国内蒙古自治区呼和浩特事例研究[J].内蒙古大学艺术学院学报,2009,6(01):5-11.

[3]内蒙古社会科学院草原文化研究课题组,陶克套.内蒙古文化产业发展前景及其趋势[N].内蒙古日报(汉),2011-07-12(003).

[4]建设祖国北疆美丽草原 标准化助力经济升级——内蒙古标准化院推进标准化工作发展纪实[N].中国质量报,2014-10-21.

[5].1990~2000年:中国珠宝产业的“黄金10年”[J].中国宝玉石,2014(06):100-103.

[6]赵平.服装营销学(第2版)[M].中国纺织出版社,2015.