聋生书面语“有”字句偏误分析

2019-10-12陈夕娥

陈 珂 李 森 陈夕娥

(1.蚌埠学院 文学与教育学院,安徽 蚌埠 233030;2.蚌埠市特殊教育中心,安徽 蚌埠 233080)

一、引言

如果将手语视为聋人的母语,那么汉语书面语就是我国聋人需专门学习才能掌握的第二语言[1]。我国聋人学习汉语和外国人学习汉语一样,也应属于二语习得的领域[2]。聋人的书面语水平一直严重落后于同龄听人。究其原因,聋生在学习汉语书面语时,除了受到母语手语的干扰之外,还在语言输入、语言环境、语言迁移上面临很多的困难,这种困难甚至比外国人的汉语二语习得面临的困难还要多[3]。在汉语二语习得领域,外国留学生的汉语习得研究已取得较多成果,而我国聋生汉语书面语的习得研究目前尚处于起步阶段,不仅研究的数量较少,且缺乏现代语言学理论的指导,研究多停留于经验分析归纳的层面,如赵启申[4]、邵伟[5]等;也有学者运用现代语言学理论对聋生书面语习得作出具体深入研究,如梁丹丹[6-7]、金慧媛[8]等分别考察了聋生习得汉语形容词程度范畴、汉语否定结构、汉语构词等方面的情况,但这类专业性研究的数量很少,我国聋生的汉语书面语习得研究还有大量问题有待解决。

“有”字句是现代汉语里一种形式多样、表义丰富、使用频率很高的特殊句式[9],是聋生习得汉语书面语的难点之一。目前针对我国聋生书面语“有”字句习得的研究较少,仅有学者在研究聋生书面语颠倒现象时略有提及[10],聋生“有”字句习得的特点和规律亟待探讨。因此,本研究以二语习得理论以及汉语“有”字句本体研究为理论基础,对76名中国在校聋生的书面语作品进行了考察,并与目前已有的外国留学生“有”字句习得的研究结论进行对比,尝试分析聋生“有”字句偏误的规律及形成原因,以期提高聋生书面语教学的针对性和有效性。

二、语料与考察项目

“有”字句表义丰富,除了吕叔湘最早提出的可以表示存在、领属、领有[11]这三种基本意义外,还可以表示估量、比较[12]、发生或出现[13]等引申意义。“有”字句结构形式多样,句法结构和语义之间的对应关系较为复杂。肖奚强[14]结合句法和语义两个标准,把外国留学生的“有”字句分为七种类型,分类简明,也涵盖了“有”字句常见的句法结构。聋生学习汉语和留学生学习汉语都属于二语习得范畴,因此本研究沿用肖奚强的做法也把“有”字句分为7个下位句式,以便展开研究:

Tl:A+有+B**(A 为表方位、处所或时间的名词性词语时,句式表示“存在”义,A为方位词、处所词或时间词之外的词语时,句式表示“领有”或“领属”义)

T2:A+有+B+VP (根据B与VP之间的语义关系,该句式可分为:连动类“有”字句,(有+B)与“VP”之间存在原因、条件、假设等语义关系;兼语类“有”字句,B是“有”的受事,同时也是VP的施事或受事。)

T3:A+VP+有+B(表示B存在的状态或方式)

T4:A+有+所+vp(表示变化或发生义,偏向于把变化量值往小处说)

T5:A+有+vp(也表示出现或发生变化,但不说明变化、发生的量值的多少)

T6:A+有十数量/程度副词+Adj(表示对事物A的性状、程度、数量的一种估量)

T7:A+有+B+Adj(表示A与B在某种性状、数量、程度等方面的比较。)

文章调查统计了76名在校聋生 (从小学五年级至高中一年级)的日记,共30万字,检索到“有”字句1520句,其中正确用例1245句,偏误用例275句;此外还发现不该使用而误用“有”字句的例句170例,这类偏误的产生是与“有”字句直接相关,但这些句子在本质上并不是真正的“有”字句。

三、结果与分析

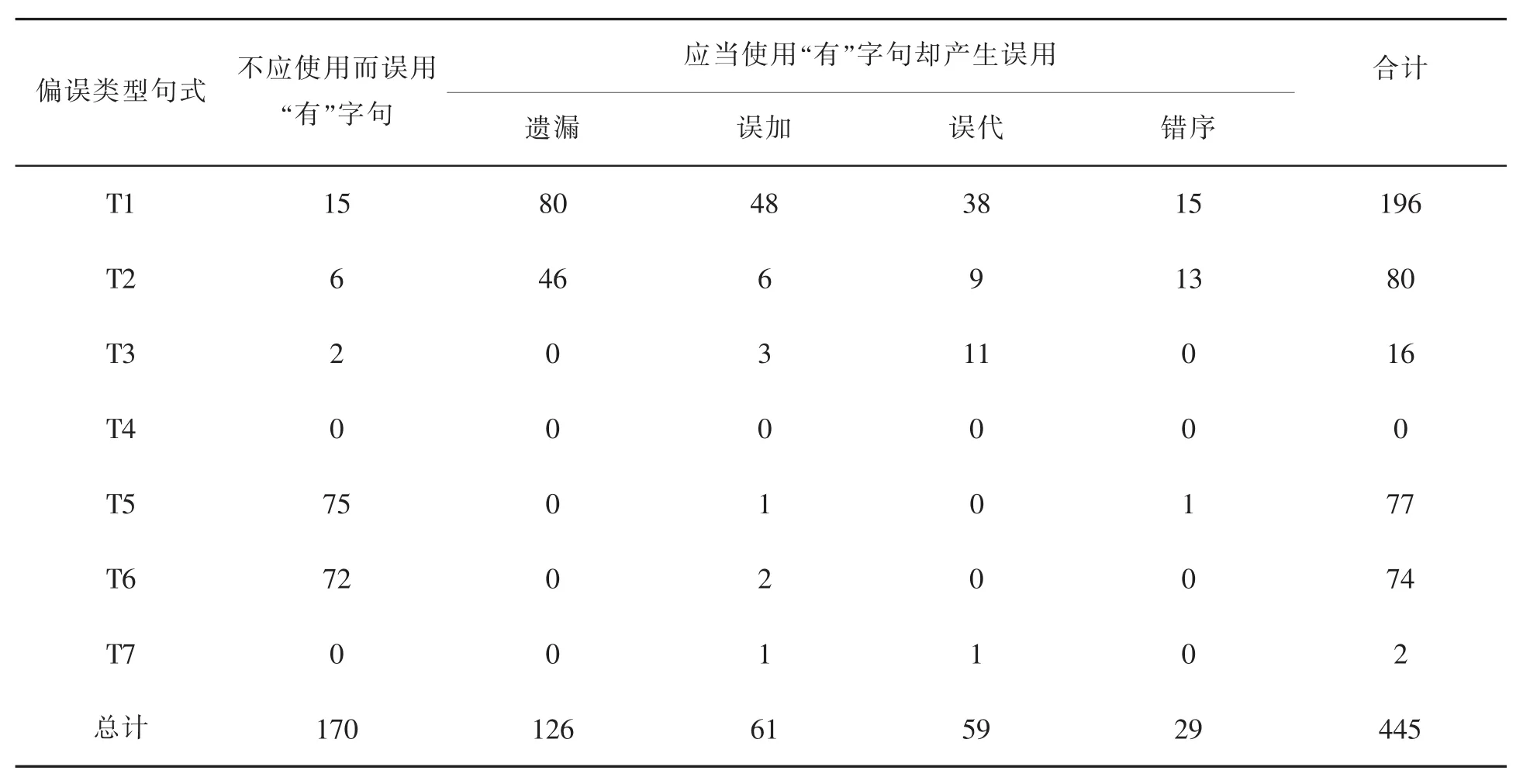

根据是否应当使用“有”字句,文章把统计的偏误语料分为两大类:一类是不应使用而误用“有”字句;一类是应使用“有”字句而产生了误用,根据鲁健骥的标准,这类偏误又可下分为遗漏、误加、误代、错序四种类型[15]。不同句式的“有”字句的偏误类型分布如表1:

表1 “有”字句偏误类型分布表

(一)不应使用而误用“有”字句

在统计语料中,不应使用而被误用的偏误共出现170例,是数量最多的一类偏误,占偏误总数的38.2% ,聋生使用了的句式如 T1、T2、T3、T5、T6几乎都出现了这类偏误。如:

突然有朱宇航过来了。

同学们带来有许多的快乐。

我在教室有写作业。

我有非常累了。

第一例和第二例的误用,是由于聋生没有掌握“有”字句的用法,过度泛化了“有”字句的使用规则。第三例和第四例的“有”误加在动词或形容词谓语前(即误用了T5、T6两种各句式),这种类型的偏误数量较多,偏误的形成主要是受到了手语的负迁移影响。调查发现,手语里的“有”“没有”都可以直接修饰动词或形容词,是一组用来表示“动作的发生或性状的存在”[16]的肯定否定对称形式,而汉语普通话里只有“没有”具有这种意义和用法。例如手语交谈,一生想问“写作业了吗”,手语就是“写+作业+有+没有”,如果答案肯定手语就是“有+写”或“写+有”,否定则为“写+没有”;“累了吗”的手语是“累+有+没有”,回答是“有+累”(也可以打“累+有”)或“累+没有”。受手语影响,聋生用汉语表达也把“有”用在动词或形容词前,这就形成了误用。这种以领有动词“有”来表示“动作的发生或性状的存在”的用法在汉语南方方言(如闽南话)以及汉语外的其他语言中也广泛存在,这种相同的用法显示了“有”的本义与这一引申义之间联系的必然性,以及这种联系具有的跨语言的普遍性[17]。印尼留学生的汉语习得中也会在谓语动词前误用“有”(例如“有买水果”“有吃点心”),偏误原因与聋生一样也是受到母语的干扰(印尼语中“有”——“ada”可以用在谓语动词前起到确认“事实”“存在”的作用,印尼留学生受母语知识影响把印尼文逐词译成汉语,就形成“有”的误用)[18]。

(二)应使用“有”字句而产生了误用

文章统计到的这种类型的偏误共有275例,分为以下四种类型:

1.遗漏偏误

遗漏偏误出现了126例,占偏误总数的28.3%。在统计语料中,遗漏偏误主要出现在T1和T2两种句式中,其中T1出现80例,占遗漏总数的63.492%,T2出现46例,占遗漏总数的36.508%;T1的遗漏以“有”字的遗漏为主,此外还有少量宾语的遗漏,T2的遗漏全部体现为“有”字的遗漏。如:

我看到水下面鱼。

房间里六个人。

操场上公园花。

第一例“鱼”、第二例“六个人”、第三例“花”的前面都遗漏了 “有”。调查发现,这些遗漏的“有”在手语里是不打出的。例如手语表达“水下面有鱼”,聋生把左手掌心向下放在胸前,手指上下抖动表示“水”,同时右手五指并拢置于左手下方,掌心对着胸口并不断弯曲表示“鱼”,手语空间里“水”和“鱼”的相对位置真实再现了客观世界的物理位置关系,表明了“水”和“鱼”之间具有的“存在关系”,因此汉语句式里用来连接“处所”和“存在物”的“有”通常是不需打出的。再如“房间里有六个人”,聋生首先双手打出“人”字形表示“房间”,然后左手打“六”手势表示“六个人”,最后左手打出的“六”抵在右手打出的一侧“屋顶”下表示“房间里有六个人”。与调查手语相似的是,美国手语表达“某处存在某物”,也会在身前创造一个三维手语空间,通过双手在手语空间中的方位关系直接模拟二者在真实世界中的空间位置[16],这种“真实空间与手语空间构型的相对不变性”,也被称之为“拓扑性空间”[19]。由于手语空间与客观世界具有较高的象似性,因此手语中一般不需要使用包括“有”在内的存现动词表示“存在”,聋生在转写为汉语时也没有把“有”补充上去,就形成了遗漏。如:

我好多衣服。

看qq动态里好多同学说事情。

学校很多陌生新同学都不认识。

奶奶脸上皱纹多,妈妈也是有。

第一例“好多衣服”、第二例“好多同学”和第三例“很多陌生新同学”前都遗漏了“有”,这也是受到手语省略的影响。调查发现,聋生用手语表达“我有好多衣服”,只依次打出“我”“衣服”“多”三个手势即可,他们认为“我衣服多”本身已经包含了“我有衣服”的意义,“有”在这里没必要打出;而如果句子的其他成分并未包含 “拥有”或“具有”义,那么“有”的手势在手语里则不能省略。例如“我有衣服”的手语就是“我+衣服+有”,这里的“有”就不能省略,因为省略了“有”则无法表明“衣服”为“我”“所拥有”的关系。此外,“没有”在手语里也是不能省略的,我们统计的语料中也未发现遗漏“没有”的例句。第二例和第三例的“有”分别用来引出动作的“施事”和“受事”,这种意义的“有”手语是从不打出的。第四例遗漏了宾语“一点皱纹”,这是因为聋生认为手语在前句中已经交代了“有皱纹”,后面就没必要重复打出。

2.错序偏误

在统计语料中,“有”字句的错序共出现29例,占偏误总数的6.5%。错序类偏误主要出现在带体词性宾语的“有”字句(T1、T2)中,其中 T1 出现15例,占错序总数的51.7%,T2出现13例,占错序总数的44.8%。偏误主要体现为宾语的错序以及其他句子成分的错序。例如:

我看见花头上有。

苹果床下有。

第一例里的“花”、第二例的“苹果”都应放在“有”的后面。研究中发现,聋生在使用表“存在”义的Tl句式时,有时会把表“存在物”的宾语错置于处所主语前。通过调查,这类偏误的形成主要是受到手语语序的影响。例如手语表达“头上有花”,聋生首先右手模拟花开的样子打出“花”的手势,再把花的手势移到头顶;“床下有苹果”的手语就是“苹果+床+下面”。这种“存在物”先于“处所”打出的特点在吴铃、李恒研究的“中国手语表达静态运动事件”中有相同的表现。吴文指出,同样表达“某地存在某名物”,汉语一般将[背景]置于[焦点]*前,而手语常常把在认知上突显性更高的[焦点]放在[背景]前面打出。“哪里有什么”(即表“存在”义Tl句式)是聋生习得的第一个表“存在”的句式**,他们习惯使用“有”字句,但却按照手语语序把“存在物”放在“处所”的前面,就出现了错序。值得注意的是,如果“存在物”和“处所”具有“包含关系”,手语表达中有时需要首先用“一个容器或者界限标记将其空间关系表示出来”[20],手语会先打出“处所”,后打出“存在物”。例如调查中聋生手语表达“杯子里有牛奶”“两座楼中间有一个花园”,他们首先打出的分别是“杯子”和“楼”,“牛奶”和“花园”都放在后面打出,上文例句“房间里有六个人”,手语也是先打出“房间”,书面语里也没有发生表“存在物”的宾语前置的偏误。这类把“存在物”宾语置于处所主语前的偏误也存在于印尼留学生的“有”字句习得中(例如印尼留学生用汉语表达“我家有客人”时,也会受母语语序影响,把“客人”放在“我家”的前面形成错序),偏误原因和聋生一样主要是受到母语思维方式的影响[18]。例如:

我衣服有。

奶奶手机没有。

有两个军人介绍给我们怎样用。

还有等着我好多事情。

第一例的“有”应放在“衣服”的前面,第二例的“没有”应放在“手机”的前面。调查中发现,这类“有”字和宾语的错序主要集中在表“领有”义的Tl中,错序的形成也是受到手语的影响。例如“我有衣服”的手语就是“我+衣服+有”,“奶奶没有手机”的手语就是“奶奶+手机+没有”,这种“主宾动”语序是我国手语的典型结构[21],聋生按照手语语序直接转写为汉语,就出现了错序。第三例的“给我们”是手语里省略的成分,书面表达中应放在“介绍”的前面,第四例的“好多事情”应放在“等着我”的前面,这些错序应该都是聋生对汉语句法规则掌握不牢造成的。

3.误代偏误

“有”字句的误代偏误共有59例,占偏误总数的13.3%,误代类偏误主要出现在T1、T2、T3这三种句式中,其中T1出现38例,占误代总数的64.4%,T2出现9例,占误代总数的15.3%,T3出现11例,占误代总数的18.6%。误代主要是“有”字句和其他句式之间发生了误代。例如:

我看到操场上是花。

我看见洗澡室里放在热水瓶。

一定会信心。

第一例的“是”应改为“有”,这是对存在句中“有”和“是”的理解不正确导致的。“是”和“有”都可以在存在句中做述语,但述语为“有”时,“处所”和“存在物”之间的语义关系为“部分允满关系”,述语为“是”则是“完全充满关系”[22]。第一例中的“花”应该仅占有“操场”整个区域的一小部分,因此应当用“有”。第二例的“在”应改为“有”或“着”。“V 在”“V 有”“V 着”这三种句式都可以表“存在”,但“V在”一般由表人或物的名词性词语做主语,“V有”“V着”则由处所词做主语。“什么放在哪里”是聋生习得较早的句式*,他们在不该使用的场合也泛化使用这一句式,就形成了误代。第三例应把“会”改为“有”。 以上误代偏误在外国留学生的“有”字句习得中也很常见,偏误的产生都是学生没能掌握“有”字句与其他句式之间的区别,过度泛化了某一句式的使用规则所致[23]。

此外,“有”字还会和指示代词“有的”“有些”混淆。例如:

天上有的小飞机,有的蜜蜂飞机。

有些两个同学急忙跑过去。

第一例聋生是描述放风筝,表达的是天上“存在”各种各样的风筝,应把“有的”改为“有”;第二例需要引出动作的施事,“有些”也应改为“有”。“有的”“有些”是聋生后学的指示代词,聋生没能区分“有的”“有些”与“有”在语义和句法功能上的差别,就产生了误代。

4.误加偏误

误加偏误共出现61例,占偏误总数的13.7%,其中T1出现的误加偏误数量最多,有48例,占到误加偏误的 78.7%,此外 T2、T3、T5、T6、T7也出现了一定的误加偏误。例如:

爸爸真会有厨艺。

会对身体帮有用。

书上都有很多的颜色有很多。

妈妈有那么开心快乐啊。

第一例误加了“会”;第二例误加了“帮”,应该是混杂了“有帮助”和“有用”两种形式导致的;第三例混杂了“有很多颜色”与“颜色有很多”两种句式,只保留一个“有很多”即可;第四例的“开心”“快乐”只应保留一个。为什么学生会混杂使用两种形式表达一个意思呢?调查中聋生的解释是:不知道使用哪种表达形式更合适,为了把意思表达清楚,就把两个词或两个句式混在一起使用了。

通过以上的偏误分析,可以归纳如下:

(1)不应使用而误用“有”字句的偏误数量最多,主要集中于T5、T6这两种句式,此外还有T1、T2、T3,偏误原因有手语负迁移和类推泛化两个方面。

(2)遗漏主要是漏掉了“有”字或“有”后的宾语,遗漏集中于T1、T2这两种句式,T1的遗漏以“有”字的遗漏为主,此外还有少量宾语的遗漏,T2的遗漏全部体现为“有”字的遗漏,偏误形成主要是受到手语省略的影响;错序多为宾语的错序以及其他句子成分的错序,以T1、T2最为突出,其中T1错序是受手语语序影响,T2的错序是因为聋生使用T2时添加了较多修饰成分,错序的情况自然就增多了;误代主要体现为“有”字句和其他结构形式之间的误代,集中于T1、T2、T3、T7四种句式,误加是聋生在一句话中混杂使用了不同的表达形式,以T1最突出,此外还有T2、T3、T5、T6、T7,究其原因是因为随着聋生习得的词汇、句式逐步增多,聋生对各种用法区别不清,有时错用、有时两个都用,就导致了误代或误加。

四、教学建议

通过对聋生汉语“有”字句习得偏误的分析,我们发现造成聋生“有”字句偏误的主要原因是手语干扰,已学汉语知识的负迁移、学生学习策略及教师教学策略的不当也是偏误形成的重要源由。针对这些偏误,提出教学建议如下:

(一)教师要加强对手语与汉语书面语差异的认识,防止聋生手语负迁移。

手语干扰是造成聋生“有”字句偏误产生的重要原因,聋生在初学汉语书面语时,常常通过直译的方法来表达,很多偏误是由于手语对汉语书面语学习的干扰导致的。教学手语与汉语书面语差异明显的句式时,教师要有所预测,在教学中突出重点和难点,并设计针对性的练习,避免学生出错。针对不该用而误用T5、T6句式的偏误,教师要加强手语与书面语的比较,讲清书面语T5、T6句式的使用条件,说清楚书面语里哪些情况需要在动词或形容词前加“有”。针对遗漏和错序,教师在讲解句式时,要讲清楚书面语“有”字句中每一语法成分所表达的意义都是不可随意省略的,次序也是不可随意调整的。例如T1、T2句式的“有”要防止学生遗漏,表“存在”的T1句式的“存在物”和“处所”不能颠倒,表“领有”的T1句式要避免受到“主宾动”手语语序的影响,T2的体词性词语要放在“有”字和动词性成分的中间。对于以上问题,教学中除了设计场景让学生多练写句子外,还应对学生进行针对性的训练——例如填空、判断、选择、排序等,以强化对汉语句式的认识,减少手语的干扰,并逐步摆脱手语思维的影响,准确掌握汉语书面语的表达方式。

(二)教师要注意研究“有”字句本体,强化聋生对“有”字句各个成分的辨析以及对“有”字句与其他句式的辨析。

教师要清楚地认识“有”字句的下位句式和语义类型,能够辨析“有”字句中各个成分的语义内容,并注意新旧知识点的辨析,教学中讲清楚“有”字句与过去所学句式之间的差别。教师可运用对比教学法,加强聋生对“有”字句中各个成分的辨析以及“有”字句与其他句式的辨析,例如表“存在”的 T1 与“是”字句的区别,T3(“V 有”)与“V 在” “V 着”的区别,以及“有”与“有的”“有些”的不同、“有”与“会”等其他词的区别等,都要加强比较,同时注意设计与“有”字句易混句式的对比训练,提高学生正确使用“有”字句的能力。

五、结语

我国目前聋生汉语书面语习得研究尚处于起步阶段,各类汉语语法项目的习得偏误、顺序有待探索。文章运用二语习得理论,对聋生书面语“有”字句偏误进行类型归纳与原因分析,并在此基础上提出了教学建议,填补了“有”字句偏误研究的空白。这一研究不仅可以为有针对性地进行聋生书面语教学提供借鉴,对教材编写以及语法等级大纲和语法教学大纲的制定等也具有重要参考价值。