社会期待与女性自觉

——20世纪二三十年代民意调查中的典范女性形象

2019-10-10李世鹏

李世鹏

(中国人民大学 历史学院,北京 100872)

民意测验可以直观反映出一定时空范围内人们对于事物的认知。民国时期各种组织举办了许多民意测验、民意调查,早期的民意测验多由在华英文报刊主办,至1922年首次出现由中国人主办的现代民调(1)见张耀翔:《社会心理:民意测验》,《晨报副刊》1923年1月5日至10日。。1927年南京国民政府成立后,不少地方党部举行了各类民情测验、社会选举(2)各次选举概况可参见:《各部工作概況:宣传部:(三)发布征求民意测验问题》,《上海党声》1928年第31期,第3页;德征:《民意测验》,《星期评论:上海民国日报附刊》1928年第2卷第32期,第1页;谦:《社言:北平的民意测验》,《兴华》1928年第25卷第44期,第6-7页。,继之而起的民调活动更为多样。

民国时期的民意调查,主要形式为校园测验与报刊调查,这首先就将调查的范围局限于教师、学生与报刊读者,即通文字、有文化的知识阶层。这些调查并不能覆盖社会的各个阶层与群体,我们依旧难以听到社会“失语群体”的声音,但报刊的阅读者或可反映出以知识人为主体的“舆论界”之心声与观念。因此,虽然民国时期的民意调查和测验多是区域型(如以城市、学校等为中心)、小规模的,且集中在知识阶层,但它们仍折射出历史的诸多面向(3)近年来关于民国时期民意测验的研究渐多,不过既有研究大都针对一次或数次调查的具体结果进行分析,如杨天宏:《密勒氏报“中国当今十二位大人物”问卷调查分析》,《历史研究》2002年第3期;周斌:《1928至1929年的反日会》,《近代史研究》2004年第2期;王来华:《略述民意研究、民意测验的沿革及其在中国大陆的发展》,《理论与现代化》2009年第4期;杨程:《党意还是民意——上海〈民国日报〉上的民意测验(1928-1932)》,南京师范大学硕士学位论文,2012年;项旋:《1926年〈京报副刊〉新中国柱石十人民意测验探析》,《近代史研究》2014年第6期;范红芝:《民国时期民意研究综述——基于民国期刊文献(1914~1949)的分析》,《新闻春秋》2013年第2期。总的来看,少有论者能在历次民意调查中理出近代中国历史发展中的重要线索,进而展开专题式的论说。在这一方面,杨天宏教授基于民国历次民意测验观察军阀形象流变的研究,对笔者启发甚大。参见杨天宏:《军阀形象与军阀政治症结——基于北洋时期民意调查的分析与思考》,《近代史研究》2018年第5期。。

在民国时期对于人物的民调中,涌现出不少女名人、女杰、女英雄、女伟人的典范女性形象。综合性的社会调查(特别是人物竞赛)时常设置“十大伟人”“标准伟人”“中国大人物”等项目,其中不乏女性的姓名。1933年《女声》杂志还组织了“女伟人竞赛”,由读者投票产生中国历史上及现代的十大女伟人,该投票直接展示了彼时投票人心目中的典型女子形象。从发起者到投票者,其主体人群都是女性。

民意测验中的女性形象,反映出社会各界心中的理想女性,或可以说代表着那一时代许多人对女性的“社会认知”与“社会期许”。而“女伟人调查”这样女性自发、自主参与的测验更展现了女性的自我认知。

民调中社会期待的女子形象与女性选择的女性形象,给我们思考近代中国国族话语与妇女解放的关系带来了新材料与新思路。以往研究者基于反思五四史观的立场,似多强调国族与女性之间的紧张关系,认为近代中国的妇女处在国族话语的压抑之下(4)相关研究众多,难以一一列出。此一论述以高彦颐等人为代表,孟悦、戴锦华则指出中国的女性解放不是自发的性别觉醒,许慧琦也认为近代中国妇女解放的主导权不在女子手中。不过,这些研究对于近代中国的妇女性别研究仍具有重大意义,这批著作反思了五四史观,在长期存在的近代中国“妇女解放”的单线叙事之外,开拓性地呈现出女性与国族之间的复杂关系与其他面向,并发掘出妇女的主体性。笔者亦倾向于将他们的“国族”与“女性”对立叙事,理解为在写作当下基于纠正传统叙事模式的一种“策略”——如果不提出另一套新的解释框架,那么“反正”的效果也将大打折扣。参见[美]高彦颐著,苗延威译:《缠足:“金莲崇拜”盛极而衰的历史》,南京:江苏人民出版社,2009年;孟悦、戴锦华:《浮出历史地表》,郑州:河南人民出版社,1989年;许慧琦:《娜拉在中国:新女性形象的塑造及其演变》,台北:政治大学历史学系,2003年。。虽然也有研究者对此进行修正,但多从具体事实和理论分析着手,较少直接从时人的观念层面进行分析(5)有论者对这种对立的叙事提出反思,认为近代中国的国族话语并非全然湮灭女性的声音。如董丽敏:《民族国家、本土性与女性解放运动——以晚清中国为中心的考察》,《南开学报》2008年第4期;揭爱花:《国家、组织与妇女:中国妇女解放实践的运作机制研究》,上海:学林出版社,2012年;杨剑利:《国家建构语境中的妇女解放——从历史到历史书写》,《近代史研究》2013年第3期。。民意调查恰为我们提供了展现民国时期人们观念世界的直接材料。从民调中的女性典范形象入手,我们能对这一问题有更深的理解。

一、民初的“女伟人”话语与民调中的女性形象

清季革命掀起的波澜,不仅引发了政治的剧烈变动,也将一批人推向了时代的潮头。当人们谈到清季民初的“女杰”“女伟人”时,毫无疑问会提到秋瑾,她也是彼时最有光环的女性形象。但其实早在1904年出版的《女子新读本》和1906年出版的《祖国女界伟人传》中,清末时一批知识人心中的典型女性就已经得到展现[1](PP 195-197),《女子新读本》选取古代典型的女性作为“中国新女国民已去之导师”[2](P 1),《祖国女界伟人传》同样列举孟母、秦良玉等人的事迹作为“二亿姊妹之模范”[3]。《新民丛报》在20世纪初就开始报道罗兰夫人、贞德等的事迹,《清议报》《女学报》《时报》《广益丛报》《民报》等在清末民初更时常登载国内外女杰、女英雄的故事。民初的媒体在报道马秋仪于栖霞县兴学时把她称作“女界伟人”[4](P 105),女权运动的典范人物吴孟班、薛锦琴等亦有此封号[5][6](P 1)。或许受此影响,刘半农在推介法国演员莎拉·伯恩哈特(Sarah Bernhardt)时也称她为“女界第一伟人”[7](PP 30-41)。到了1922年,《妇女杂志》更集中报道了美国女界的系列伟人故事(6)相关报道参见《妇女杂志》1922年第8卷第10期。。

20世纪20年代开始,陆续有一些女性形象出现在民意调查之中。1922年10月开始,英文报刊《密勒氏评论报》刊登公告,请读者选举“中国当今十二位大人物”。次年1月6日,结果公布。在这次投票中,孙中山、冯玉祥、顾维钧、王宠惠当选前四名,得票均过千票,前20名中均未有女子的身影。不过在公布的详细得票中,文化教育组内有石美玉、张默君两位女性代表,分别得29票和17票[8](PP 224-225)。据杨天宏考证,当时约1900人参与投票,中国的在校学生应是主要参与者[9](PP 70-71)。

两位当选者中张默君(1883-1965)相对更为知名,她在辛亥之际便因主办《江苏大汉报》扬名,民国建立以后先后担任神州女校校长、江苏省第一女子师范学校校长等职务,她也是平民教育运动的重要人物(7)宋青红:《张默君女性启蒙思想及实践管窥》,《历史教学(下半月刊)》2017年第9期;宋青红、杨兴旺:《张默君民族精神教育思想述略》,《江苏科技大学学报(社会科学版)》2017年第2期。。张默君长期倡导女权,更是民初的先锋女性,她的当选自不令人意外。对于现代研究者来说,石美玉(1873-1954)是一个比较陌生的名字,其实在当时亦是。《时报》上有作者就说“各人中有石美玉者亦得一二票,其姓名颇异,闻系一医生云”[10](P 13)。石氏是著名医师,毕业于美国密歇根大学,于清季归国,成为教会布道者,并先后在九江、上海等地创办医院[11]。石美玉在英文世界拥有较高的知名度,许多在华英文报刊经常登载她的相关文章(8)参见Bethel Mission Bible Conference To Open July 4:Dr.Mary Stone To Be Hostess For 10-Day Meeting,The China Press,June 28,1931,P.2;Kiukiang Bible School Passes Fortieth Year:Dr.Mary Stone,Its Founder,Gives Vivid Outline Of History Interesting Career Of Accomplishment Cited,The China Press,Oct.28,1933,P.9.,《密勒氏评论报》不仅长期有她的报道(9)参见The Bethel Training School,Millard’s Review of the Far East,Dec.18,1920,P.129;Dr.Mary Stone to Enlarge Bethel Nurses Training Home,Millard’s Review of the Far East, Apr.16,1921,P.360.,而且将其称为中国第一个女医生[12](P 707),《密勒氏评论报》的读者对她自然不会陌生,石美玉的当选也顺理成章。

同年11月14日的北京高等师范学校14周年纪念日,张耀翔发起民意测验,问卷中第二问为“当今活着的中国人你最佩服哪一个”,结果孙文、吴佩孚、冯玉祥、蔡元培、梁启超位居前五,女界中“程俊英女士得二票”[13](P 1)。程俊英(1901-1993)是离开家庭求学北京的女学生,1922年才从北京女子高等师范学校毕业,在《北京女子高等师范文艺会刊》《学衡》《心理》等杂志均有著述发表,是可称为典范的新式女学生。

在“理想的总统”一问中,知识界的冰心得到2票,程俊英得到1票,这3票都是女性自己所投,投票的男性没有一人选举女性做总统。这一题的有效票中只有9张来自女性,而这9人中有3人选举的总统是女性。罗志儒据此分析“此次男子无一人举女子为总统,但女子则有百分之二十人是举她们的。可见她们想参政的心,比男子所愿望的还切”[14](P 2)。

想参政固然是现实,但是参政难也是现实。1923年12月17日,北京大学第25周年纪念日上,有人发起民意测验,被试者1007人,事后由同学当场开票。被试者学界752人(妇女47人),记者11人,军界9人,工界7人,政界11人,警界2人,商界8人,除学界外概无妇女,还有未注明职业性别者207人。这次投票中有“你心目中中国内或世界大人物,是哪几位”一问,此题无任何限制,但因问卷其他设问多关乎政治,最后结果如当时的评论者分析的那样“偏重在政治家事业家”[15](PP 1-8)。这次选举孙文、陈独秀、蔡元培位列前三甲,结果中出现的唯一女性是“木兰女士”,其他古代人物如孔子、老子、墨子、庄子、诸葛亮、汉武帝等人亦只得一票。

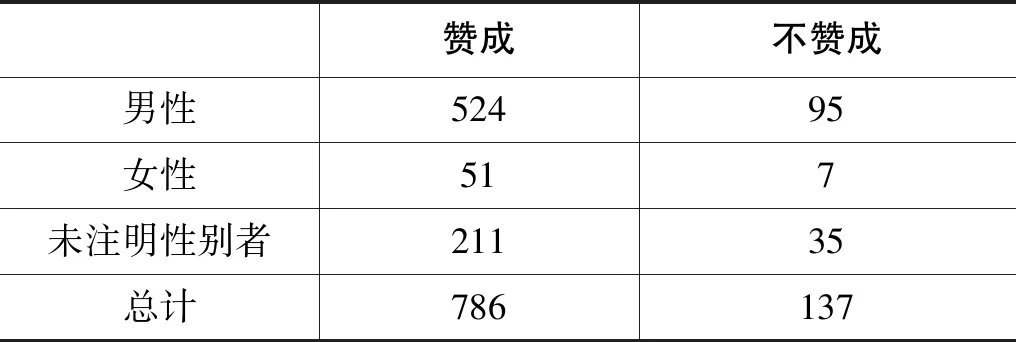

我们可以再次回到北京高等师范14周年纪念日的民调,其实该民调的第一问便是:“你赞成女子参政吗?”(10)详见张耀翔:《高师纪念日之“民意测验”(未完)》,《晨报副刊》第1号,1923年1月5日,第1版。这道问题的详细得票结果如表1所示。

表1 公众对于妇女参政的投票结果 单位:票

由数据可见,大学里的投票者对于妇女参政有着相当高的支持度,不赞成的是少数。然而,观念上的变革是一回事,实践中的困难又是另一回事。在纷扰复杂的军政时代,能够占一席之地的女政治家仍然少之又少。而当人们提到“大人物”“佩服的人”这样的概念时,基本上也难以想到过往有哪些女性符合要求。至于“总统”人选,能被想到的女性更是寥寥无几。

特别值得注意的是,这几次民意调查是在华英文报刊读者群、北京的几所高等院校之中进行,其主要的投票者应是英文尚佳的中国人和高校师生,可以说是知识界“新”的代表,然而即便是他们,在对于女性政治与社会参与的认识方面,仍然逃不脱时代的限制。相对“进步”的投票者尚且如此,一般民众的观念更可想见。

提倡女性参与社会、参与政治已经渐成时尚,女界更有所觉悟,然而回到社会现实,阻碍依旧多多。事实上,在民国早期“女伟人”“女杰”等词本身也并不是完全正面的词汇。如陶菊隐回忆:“光复后,男女交际自由、结婚自由和男女平权的呼声很高,湖南有不少女子活动家被称为‘英雌’或‘女伟人’,名闻全国。但是她们多在省外活动,例如唐群英、王昌国等在北京成立女子参政同盟会,欧阳雅文在南京组织女子北伐队等。那时,湖南还没有一个女公务员,女权运动也不活跃……总的说来,辛亥革命后,妇女并未获得解放,社会人士还是用开玩笑的态度对待女权运动。”[16](P 92)《时事新报》报道唐群英大闹报馆时就讽刺她是“女伟人”[17](P 3),《时报》报道北京女子法政学校监督赵显华等托名教育引诱良家女子时亦使用了“女伟人”一词[18](P 5)。包天笑的小说中也写道:“那班所谓女伟人也者,又闹了不少的笑话。有许多人,老把他们作为开玩笑的数据,以为女人也想出头露面,真是不知自量。因此他们弄得到处碰钉子。”[19](P 11)那时“女权斗士”常常被冠以“女伟人”封号,也是一种戏谑[20](P 168)。高翔宇注意到,民初“英雌”插足社会之种种举动早在男性中引起了骚动与不安,许多媒体也不断强化着诸如唐群英事件等“英雌”闹剧的历史记忆(11)参见高翔宇:《事件·文本·社会——唐群英大闹〈长沙日报〉历史事件与文学形象的考察》,《中山大学学报(社会科学版)》2015年第1期。。即便从晚清开始,媒体就时常报道国内外的“女杰”“女英雄”“女伟人”,塑造了一众典范女性形象,然而,作为戏称的“女杰”“女伟人”等与作为美名的“女杰”“女伟人”在社会话语中共存,本身也提醒我们民初社会对于妇女参与公共空间有着复杂心态:一方面许多人对女性在社会中有所作为表示欢迎,但也有许多人将女子的政治表现和社会行动视为出格、越位之举。作为一种“进步”观念,“妇女解放”与“妇女参政”已是难以批驳的时代潮流,但在观念世界之中,仍有分疏,而在观念与实践之间,更存在不小的落差。民意调查恰为我们很直接地呈现了这一点,20年代早期民调中被选的女性本就非常少,当选的石美玉、张默君、谢冰心、程俊英大都偏向知识界而非政界。将在政治上有所作为的“女伟人”“英雌”作为玩笑,本身已经揭示出民初社会女性解放尚处于“冲决网罗”之初,虽然人们对于妇女解放的接受度已经在提高,但不论是知识分子内部还是舆论界,对于女性角色的认知还有很长的路要走。

自晚清以来的妇女解放,致力于将女性从家庭中解放出来,倡导女性在职业、政治等社会领域中发挥更多作用,而不仅仅局限于妻母的角色。民调显示,20年代早期的名人、大人物选举中只出现极少的女性,这说明提倡女性发挥社会功能和女性实际发挥社会功能之间存在着相当大的距离,这正是时代本身的限制。不过值得注意的是,被选出的女性形象几乎都是“新女性”,这说明至少在投票主体的知识精英的观念里,对于女性的认知已经发生巨大的变化。

二、权势嬗递:革命再起与女政治家的浮现

随着时间的推移,20世纪20年代中后期,民调中反映出来的社会认知已经有很大不同。

首先是观念的明显变化。从20年代开始,各大报刊都注重介绍西方世界的女性伟人形象。1923年《妇女杂志》就介绍了《美国时报》评选的12位女伟人[21],同年《东方杂志》又刊发《土耳其的女伟人》一文,讲述土耳其作家、妇女运动家、教育总长哈里特爱第(Halid Edib Hanum)的故事[22]。在推介国外女伟人的同时,《妇女杂志》等也着意于宣扬中国的杰出女性。1925年《妇女杂志》十月号征文以“中国的女伟人”为主题,要求“从历史上或现代寻求你所认为女界的伟人,并举出她的伟大之点,以为后进的模范”[23](P 1100)。从登载的来稿看,有人举出历史上的四位女将李秀、木兰、韩氏、梁红玉[24],有人则认为武则天当仁不让[25],还有人则认为齐宣王后钟离春可以作为代表[26],至于近代人物,则有秋瑾[27]。可以看出社会投稿者特别是选稿的《妇女杂志》编者对于“女伟人”的认识,都逐渐偏向政治方面。有趣的是,《妇女杂志》还特意刊出“代表男尊女卑”的曹大家和“代表女尊男卑”的周公之妻周姥作为反面“伟人”[28]。《妇女杂志》的倾向是对于在政治军事上有所表现者大加提倡,而贬斥传统意义上的才女如曹大家等。不过我们也需要注意到,名单中的当代人物几乎为零,可见当下有影响力的女政治家仍很缺乏。

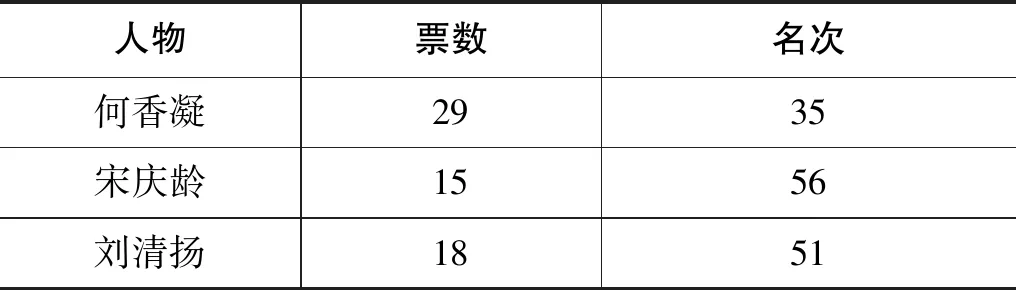

1926年,《晨报副刊》举办“新中国柱石十人”民意测验,主事者在各类别之外,设立了一个独立的分类“女界”。或许因为设立了女界界别,该次“柱石人物”选举中,何香凝、宋庆龄、刘清扬上榜(见表2)。

表2 《晨报副刊》“新中国柱石十人”民意测验 女界人物得票情况[29](P 8)

“新中国柱石十人”民意测验更多地反映的是以北方地区特别是京畿地区为主的知识精英阶层的观念和认知[30](P 132)。何香凝、宋庆龄、刘清扬都是在政治上有所表现的女界人士,宋庆龄自不待言,何香凝是国民党中央执行委员会妇女部部长,她因担任这一工作的实际领导在全国获得了极高曝光度。刘清扬从五四时期开始就是女界领袖,后来还创办了《妇女日报》。当国民革命开展以后,妇女运动成为广东方面群众运动的重要内容,随着国民革命的推进,这样一批女政治家也拥有了一定的知名度。从“新中国柱石”选举结果来看,这时南方政治人物已经在北方有了相当的影响[31](P 8),或可说是一种“权势转移”[32]的反映。

这次投票登载了许多投票者的投票理由,有人这样表达了对于妇女作为国家柱石的呼声:“我国无论是政治是文化都是糟极了。男权社会的结果不过如此,试看军阀、官僚、政客、学棍,那些祸国殃民损人利己的,都是男子。所以我以为新中国的柱石应该是妇女了。”这位投票者还选举了10位他心中的女子:郑毓秀、陈璧君、宋庆龄、何香凝、朱其慧、毛一鸣、沈仪彬、康同璧、王昌国和刘清扬[33]。其所举出者,包括了女律师、女教育家、女画家、女议员,多为政治活动家和女权运动者。早在选举之初,发起人孙伏园即已言明,本次测验乃是因为中国“病了”,因此急需“白血”来洗灌血液,拯救中国的病体,而所谓“白血”就是可以担负拯救中国命运重任之人[34]。故而在这次选举结果中,政治家势必占据主导。女性的上榜以及上述投票者的感言,则说明在民国时期,社会和妇女都渴望在既有国家建设方案之外看到女子的参与。项旋认为,这次选举结果中的女性呈现以及登载的这则投票者的发言“不仅是对男权社会的反思,也表明民国时期妇女地位得到一定程度的提升”[35](P 137)。这当然是对的,一方面从票数上看,人们对于女性的政治社会活动的认可度已经有了一些基础。另一方面,何香凝、宋庆龄、刘清扬这样强有力的女界政治人物的出现,似乎使女性在政治上有所作为变得可能。然而需要注意的是,越被强调的东西反而越可能是缺失的。专门设立“女界”,既表明主事者思想中已经意识到了女性的能力和作用,这是一个进步;然而还需要把女性从各种职业中单列出来,本身也证明这种“意识”的社会基础之单薄。

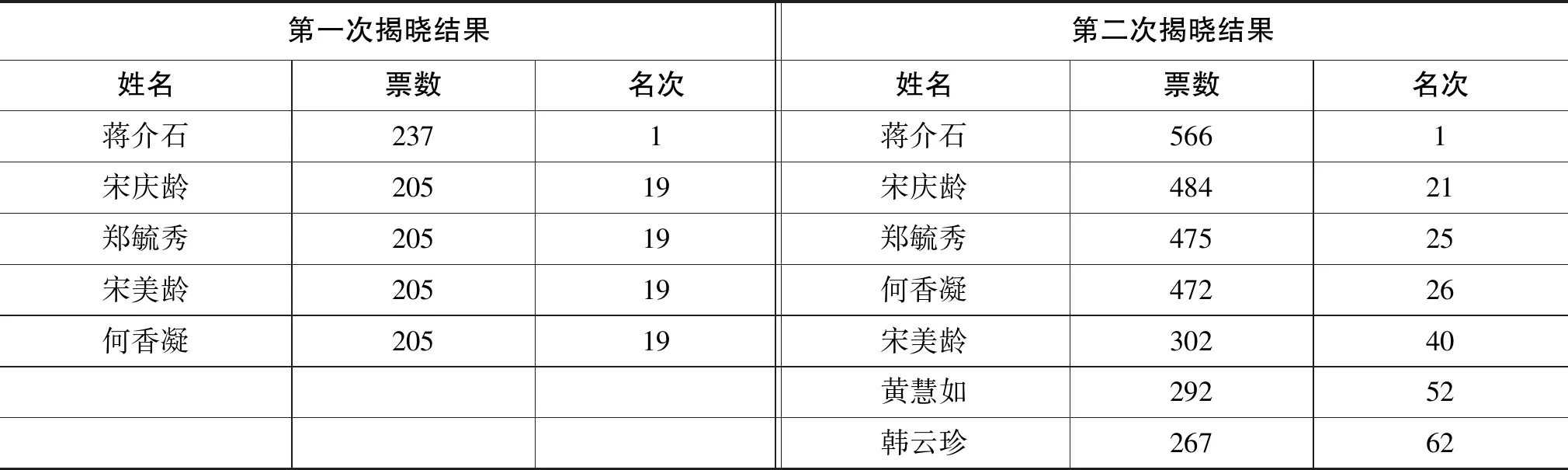

当然,1926年的“柱石十人”选举出现不少女性,可能主要是因为“女界”界别的设立,但1928年上海小报《小日报》举行的名人选举则直接反映出更广泛的大众对于女性角色的新认识(12)同年上海宣传部举行的民意测验中有一题为“上海最有名的是谁”,共收得11506份答卷,但只公布前十名,其中无女性。《市宣传部发表元旦民意测验统计》,上海《民国日报》1929年1月13日,第2张第1版。。这次选举的结果中,“党国要人,居其大半”,蒋介石、冯玉祥、吴佩孚等人当选十大名人(13)《名人选举之结果》,《小日报》1928年12月5日,第3版。具体结果如下:蒋介石5694票,阎锡山4280票,梅兰芳3447票,冯玉祥5201票,吴稚晖3964票,许世英2969票,吴佩孚5147票,黄金荣3767票,胡汉民4909票,汪精卫3539票。。最终该报只公布前十名,没有更详细的得票情况。不过我们可以借助该报第一次、第二次选举得票统计来大致窥见其中的女名人们在上海的知名度。两次的结果见表3(与得票最高的蒋介石作比较):

表3 《小日报》名人选举前两次揭晓结果中女性得票情况(以蒋介石为参照)[36](PP 2-3)

本次民意测验与前几次不同。前几次的被调查人,或是能通外文的中国人,或是高等学府的学生,或是知识精英,《小日报》面向的群体则相对广泛,虽然受报刊投票的限制,尚不能覆盖一般不识文断字者,但相对而言,其代表的人群更为广泛。该次选举所举仅为“名人”,没有任何感情色彩,无需是“大人物”。故被选者中演艺明星、社会争议人物尽皆有之。从最终的结果来看,排名前列者得票多达几千票,样本也非常庞大。因此本次投票结果代表着更“大众”的认识。

通过本次选举,可以看到宋庆龄、郑毓秀、何香凝等女性的知名度相当高,较之首名的蒋介石也并不逊色许多。更值得指出的是,在演艺明星、社会话题人物都参与的排行榜中,社会大众所选出的女性名人仍以政治人物为主。

随着南京国民政府的成立及政治风云的席卷,宋庆龄、宋美龄、何香凝、郑毓秀等人都获得了相当高的曝光度,时代的巨变推动这样一群女政治家走进了大众的视线之内。一方面,受国民革命浪潮的影响,女性的政治参与热情在20年代末期愈发高涨;另一方面,如前所述,《妇女杂志》等媒介上的各类英雄女性故事不断塑造着社会观念。北伐前后国民党报刊更着力于塑造党内女政治家的英雄形象,如《三民周报》就将宋庆龄、何香凝等称作“妇女界最光荣历史的创造者”(14)参见《妇女界最光荣历史的创造者:孙夫人宋庆龄,廖夫人何香凝》,《三民周报(上海)》1927年第4期,第7-9页。。在1927年以后,宋庆龄、何香凝等因为与国民党中央政治争斗密切联系,更频频登上报刊头版。

国民革命以后,剧烈的政治变革使得女政治家进入一般知识人和小报读者的视野之中,一批女政治家也成为这一时期的女性典范。从知识女性到政治家,20年代的社会民调反映出人们认知中女性形象的变化,这背后主要是现实政治的直接影响,在时代的推移中,社会对于女性的政治角色表达了越来越多的期待。而这样的变化则更说明了社会对于女性的期待和认知,固然来自于长期社会舆论的推动和形塑,但最根本的推动力,仍来自女性本身的社会实践和表现,古典传说和外国故事里的女英雄形象作为一种历史文化符号,对于社会期许有着重要影响,不过当现实政治里真正出现一班“女伟人”时,无疑对人们的性别观念有着更为直接的冲击,进而塑造了时代的认知。

三、女界之声:20世纪30年代的“女伟人”选举

当社会公众表达了他们对于女性政治角色等期待的同时,女性也发出了自己的声音。1933年《女声》杂志组织的“女伟人竞赛”,是目前所见以妇女为专门主题的唯一一次民意调查,意义尤著,本文也将重点讨论本次民意测验。

据《女声》总编辑王伊蔚回忆,1932年她从复旦大学新闻系毕业后,受郭箴一邀请在《晨报》妇女栏担任外勤记者,刘王立明是她采访的第一个对象。其撰写的《刘王立明访问记》发表后,刘王立明约她合作创办《女声》[37](PP 100-109)。但在1934年,女声社进行了改组,虽仍公推刘王立明为社长,但具体事务由王伊蔚、黄养愚、凌焦熙等负责,实际上已经独立[38](P 12)。《女声》走向独立主要是因为其立场,30年代“妇女回家”“贤妻良母”等观念被一些人大力提倡,《女声》即坚定地对这一潮流进行批评,这与主张“好妻子、好母亲”的刘王立明观念不同[39]。

《女声》杂志的立场向来鲜明,在《女声》的发刊词中,王伊蔚等编者号召“直接地肩起解决妇女自身问题的责任,间接地解决整个的民族问题”[40](P 1)。该刊完全由女性主持[41](P 17),她们认为女子的解放,固然有各类限制,“但最重要的还在女子自身”,“女子自身的人格,未能刷新,未能振作,故仍不能与男子并驾齐驱”[42]。到1933年,《女声》更主张“社会主义的认识”及“妇女运动的复活”,一方面要抵制各种压迫制度,另一方面对于“一般所谓的学者坚持主张妇女回到家庭去”的主张,予以坚决反对[43]。同时,《女声》也特别注意宣传国内外著名的妇女活动家和她们的事业,“为广大妇女姐妹们树立榜样”[44]。

1933年《女声》杂志发行周年纪念专号之际,为了“庆祝周年纪念,鼓励女青年对于社会之服务,并测验我国人民对女伟人之观念”,举行了“女伟人竞赛”,在当期杂志的末尾附以“女声社女伟人竞选名单”供读者投票。本次投票的展开及其“女伟人”的名号,本身也可视作女声社塑造“伟人”以作典范的一次实践。而其设置,一方面当然是国家危机之下《女声》代女子做出的积极回应,另一方面则与30年代社会对于女性身份与角色争论的浮现有关。

按照竞赛章程,选举分“历史上女伟人”和“现代的女伟人”两个类别,各自选出五人。对于候选人的资格,女声社也做出相应规定:“凡身份为妾及私德不全或食鸦片烟者,不得被选”;“凡系中国女政治家,教育家,医学家,艺术家以及社会改革者,民众之幸福为依归者均有被选资格”[45]。

女伟人选举的消息很快被各报转载[46](P 13),投票者非常踊跃。据《申报》载,女声社为测验各大中学生的相关观念,除了收集刊物读者的回执外,还曾“将选举单分赠沪江、光华、复旦、大夏、两江、中西、工部局女中、清心、裨文、惠中等校,请学生参加选举”[47](P 13)。在7000余位投票者中,各校的女学生应占有相当比例。

选举于1933年12月29日下午5时截止,共收到选票7589张,由黄任之、郭箴一、郑维监票,分三组深夜开出结果(见表4)。

表4 《女声》“女伟人”选举结果[48](P 19)

从选举结果来看,不论是古代还是现代,军事家、政治家都占据相当优势。武则天、西太后自不待言,花木兰、秦良玉均是女将,宋庆龄、何香凝、陈璧君是民国政坛的风云人物,秋瑾也是近代革命之先驱者,王孝英是民国女性参政运动之代表,因成为县长而广为人知。林鹏侠虽是南洋商界人士,30年代初因抗战爆发进行西北考察而闻名全国(15)参见王力、纪振奇:《女华侨林鹏侠西北考察述论》,《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期;王力、党潇楠:《述论女华侨林鹏侠的西北考察》,《宗教信仰与民族文化》2007年第9辑;胡芳芳、陈红梅:《林鹏侠和她的〈西北行〉》,《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。。李清照、冰心、丁玲、庐隐、胡蝶等则是文艺界人士。选举的结果“与历史上遗传下来的崇拜英雄的妇女思想观念似乎已经两样”,文学家、政治家、军事家都成为女界伟人[49](P 20)。

如《女声》社论所言,“这次竞选的结果,虽不敢说是普遍的心理,但确也可以看出国人思想倾向的一斑。大家心目中的女伟人多半是刚勇果毅,具有创造能力及热烈参加政治工作者,而不是战战兢兢仅仅守着贤妻良母箴规的女子”[50](P 1)。前文已经提到,本次选举的主要投票者为《女声》的读者和沪上多校的女学生,因此或可说,在他们那里,最具有伟大气质的女性应当在政治与社会公共事业上有所建树,而不仅仅是贤妻良母。

当选的现代伟人中,有多位和《女声》杂志有着密切关系。按王伊蔚的回忆,《女声》杂志在宣传女性模范时“向广大读者热情介绍了宋庆龄、何香凝、邓颖超、丁玲、吴贻芳、史良、袁雪芬等知名女性的社会活动”[51]。而作家庐隐、政治家何香凝也是《女声》杂志的长期撰稿人[52](P 17)。最终宋庆龄、何香凝、丁玲、庐隐等均有上榜,比例不可谓不高。更直接的则属《女声》的赞助人、社长刘王立明的当选。刘王立明的名气远不及其他几位当选者,故而《现代女性》就有作者刊文表示“不知她之成为女伟人是什么出点”,甚至怀疑女伟人竞选只是拉上四位不相关者,来完成刘王立明的个人秀,以“衬出自己的伟大”[53](PP 47-48)。

更有观者质疑武则天、花木兰、秦良玉等是否能被当作中华女界的标准伟人[54](P 8)。还有观点认为,虽然当选者中的革命家、发明家“都很合着女伟人的标准”,但冰心的著作“完全是囿于个人主义的文艺,于社会文化上面并无重大的贡献”[55](P 2)。《大众画报》主编梁得所受邀参加了揭晓仪式,他看后觉得选举结果似乎太过忽视了女性特性,而是以“能做男子所能做的事的女人”为伟大;另外投票者似乎过于逐“名”,将有名与伟大混同,因此胡蝶这样的女明星才得到高票。梁氏还记载了两条有趣的投稿:“中国现代伟人太多,不知选那一个好”;另一条答“现代伟人,找不到一个”[56](P 23)。

虽然存在质疑,但这次测验还是集中反映了一些社会动向。首先,这次选举体现了“在民众的前面,必须有一二具有伟大人格的领袖的指导,而这些领袖必是足以代表民众共同的意识,同时必是肯为民众幸福而牺牲一己的利益,甚至于毁灭生命,亦所弗惜”[57](P 1)。其实此言不甚准确,与其说是民众觉得要有领袖、伟人的带领,倒不如说是女声社希望由领袖、伟人来作为全国女性的楷模,引导女性进步。其次,本次选举不论是发起还是投票,都代表了女界的自我意识。《申报》上的作者说“某刊物叫人选举女伟人”,“是娘儿们出主张,而且是娘儿们自己投票”,“女伟人的选举,在鼓励女同胞上进这一点上是有相当的价值”[58](P 20)。其用词或许不佳,但却直接反映出当时的观者对于本次选举的认识,即认为“女伟人”选举既是女性自发组织,也是女性自己投票。前文已经介绍,《女声》同人发起选举的背景是反对“贤妻良母主义”,而这次选举的主要投票者也是《女声》杂志的读者和上海各校女学生,正与此一观察相合。还有人认为,虽然选举“不能够代表大多数的妇女同胞的思想观念,可是就这近一千人的参加选举的妇女同胞的人数看来,也就足以研究出中国妇女同胞的思想观念和一斑了”[59](P 20),这位作者同样承认本次选举反映的是女界之思想。

我们不难看到,提到“女范”“女杰”,花木兰、梁红玉、秦良玉等人代表的勇猛刚毅的女性形象已经成为众望所归的选择。女英雄形象能够得到女性的认可,既是女性解放长期发展的结果,也与当时的社会舆论的渲染有关。在30年代,国族危机开始刺激着文化界与舆论界,不仅各大报刊经常报道女性英雄的故事,许多以女性英雄为题材的文艺作品也引起了社会的广泛讨论。例如花木兰的故事不仅以书籍形式出版,而且在20年代即已拍成由胡姗等人主演的电影,引发很大反响,与此同时,戏曲、舞台剧等也纷纷上演。江苏省立教育学院实验民众图书馆编辑的《民友月报》在30年代早期列举了中国历史上几位模范妇女:女发明家嫘祖、女著作家班昭、女音乐家蔡琰、女辩论家谢道韫、女军事家秦良玉、女革命家秋瑾,并且指出,“她们或有贡献于社会,或为国家牺牲,在妇女生活史上,放着灿烂的异光,她们的聪明,她们的志气,她们的精神,很足做我们的榜样”[60](PP 11-13)。总之,各种媒介平台助推着女英雄形象的传播。

四、众声喧哗:“贤妻良母”抑或“女英雄”

或许是受到1933年女声社“女伟人竞选”的影响,次年,华美烟公司举行了“标准伟人选举”。在简章中,主办方指出“择我国史上具特立独行,奇才异艺,足以发民族精神,光大文化事迹之男女伟人二百人”作为候选人,为了强调“男女伟人”,本次同样设置了专门的女界组“女范”,共列出17位候选人(见表5)。

表5 标准伟人选举中的女界候选人[61](P 1)

在大众投票后,彼时政、党、商、学各界要人代表蔡元培、潘公展、吴铁城夫人、张寿镛、陈光甫、史量才、俞佐廷、杜月笙、吴蕴初、王伯元、胡朴安、严独鹤等组成评审组,选出30位标准伟人,若与评审人选出结果相同者或最相近者之120名可得奖[62](P 10)。结果标准伟人的名单为:公孙氏(黄帝)、姒文命(夏禹)、朱元璋(明太祖)、孙文、姬旦(周公)、孔丘(孔子)、孟轲(孟子)、诸葛亮、文天祥、王守仁、史可法、管仲、王安石、林则徐、班超、岳飞、戚继光、郑成功、石达开、屈原、司马迁、顾炎武、詹天佑、卜式、宋教仁、蔡锷、孟母(孟轲母)、花木兰、岳母(岳飞母)、秋瑾[63](PP 81-85)。

除了提到的女英雄仍受青睐之外,“标准伟人”的主办方的候选名单及最终的结果,都体现出了一个与20年代不同的动向,即“母亲”“妻子”角色的被强调。当然,这次选举所选范围是“历史上”,中国历史上著名的女性并不算多,且多因贤妻良母而著名。有人便说“要称得标准女伟人,至少须有伟大的发明,或是对国家社会有点功绩”,但“这些人材,亘古迄今,就很不多观”,要列出古代女伟人“实在有些难乎其难”[64](P 2)。在《女声》的“女伟人竞赛”中,孟母同样获得高票。除了历史的客观原因外,选举时的时代环境同样不能被忽视。20年代以后,妇女回家与贤妻良母主义在社会舆论中获得许多人的支持,尤其是在30年代国族危机日趋严重之际,这一思潮更加明显。到新生活运动开展时,新贤妻良母主义则被官方所倡导(16)参见余华林:《20世纪二、三十年代“新贤妻良母主义”论析》,《人文杂志》2007年第3期;陈舒慧:《贤良主义的别样立场——论20世纪30年代〈妇女共鸣〉提出的“新贤良主义”》,《International Conference on Humanities and Social Science Research会议论文集》,2016年7日29日。。选项的设置与选举的结果都证明这一思潮仍有相当的民意基础。

30年代,“革命”渐已成为“往昔”,政治运动退潮之后女性的出路问题又面临着新的转机。正如前文提到的那样,国族危机迫使人们迅速地从“五四时代”的个人主义、自由主义中转向集体主义,在这一国族苦难的大背景下,妇女形象发生了重大的分裂。

国民政府提倡新贤妻良母主义,主张女性应该独立、解放,但也要养育子女、料理家庭、辅助丈夫,为国家做出贡献,其强调的是两性角色的不同(17)参见许慧琦:《过新生活、做新女性:训政时期国民政府对时代女性形象的塑造》,《台大文史哲学报》 2005 年第62期;余华林:《20世纪二、三十年代“新贤妻良母主义”论析》,《人文杂志》2007年第3期。。南京市社会局的女教育科长钱用和就认为,现代中国的模范妇女至少应该具备6个条件:健全的体格、端正的仪容、一长的技能、勤朴的品格、真挚的同情、伟大的母爱。她指出,女性的伟大在于她培育“国民之花”的母亲角色,故而认为“现在的中国妇女,都忘掉了应该怎样尽教养子女的天职,来发挥伟大的母爱”,“现代的中国,贫弱已极,要想使之不至于亡国亡种,当然是靠各人各方面的努力,我们妇女,既然是国民的一份子,就该努力做个好的模范”[65]。上海妇女教育馆发行的《妇女月报》登载了孟母[66]、岳母[67]、欧阳修母[68]、陶侃母[69]的故事,将她们称作“模范妇女”,显然是要以此作为妇女界标杆,该报也和钱用和一样,批评“现在有一般妇女,生活并不比孟母困难,但是在生活优裕当中,却不能顾虑到儿女教养的问题”,同时赞扬欧阳修母是“体贴了丈夫的伟人,并且完成了教子的职志”。这种思路并非没有市场,名为罗霜菊的女子便认为,“吾国爱国之女子,至木兰而极”,但是花木兰“有一时之名,而无万世之泽,吾之所不愿学也”,她所视为典范乃是班昭,因其“不苟言笑,不发愠容,举止有常,动静有法,斯可谓立德矣”[70](PP 3-4)。需要指出的是,“新贤妻良母主义”并不只是主张女性只是回到家中,而是在女性解放的基础上,让女性做好妻母的角色。因此此时提倡的“孟母”“岳母”等典范女性形象,其家庭与国家角色也是不冲突的,即女性的家庭角色被赋予了新的国家意义。

以今人的“后见之明”来看,此时的“新贤妻良母”与传统意义上的“贤妻良母”已经不同。但近代中国的“女子解放”一如奔流之河,滚滚向前,难容折返,“走出家门”“独立自主”等观念经由“五四”的宣导,已被不少女性接受,并成为她们追寻的坐标。一旦“回家”“妻子”“母亲”这样的字眼重新在报章中被涂亮,即使其意涵与以往大异其趣,但依旧在社会引起争端,这不仅使得许多主张妇女解放的知识人困惑不解,更招致大量的口诛笔伐,舆论界的论战由此掀起(18)参见许慧琦:《1930年代“妇女回家”论战的时代背景及其内容——兼论娜拉形象在其中扮演的角色》,(台湾)《东华人文学报》2002年第4期;宋晨露:《女性与国家:〈妇女周刊〉与〈妇女生活〉“新贤妻良母主义”论战研究(1935-1937)》,安徽大学硕士学位论文,2018年。。除了思想文化的分歧外,政治的介入也是将“贤妻良母主义”问题导向更大的舆论话题的一大关键因素,在国民政府以“新贤妻良母”主义为口号的情况下,中国共产党领导的妇女解放运动站在了其对立面。前已述及,举办“女伟人”选举的《女声》杂志早已主张妇女解放要有“社会主义的认识”,便与“新贤妻良母主义”针锋相对,竭力反对女性做贤妻良母,“女伟人选举”的大背景也正在此。除《女声》外,当时参与论辩最为知名的刊物当属沈兹九主编的《妇女生活》,该刊组织了大量稿件批驳“新贤妻良母主义”。1935年,周作人多次发表否定“女英雄”“女政客”的言论[71],他在《关于孟母》一文中更直接表示“武则天与王昭君在现今都是同样的不需要”,“中国打仗似男子还够用”,“女军人与殉难的忠臣一样,我想都是亡国时期的装饰,又如若干花圈,虽然华丽却是不吉祥的”[72]。他不仅将女性理解为一种无谓的装饰品,更将其作为亡国的“征兆”。在他发表这番言论后,《妇女生活》即刊出《谈“孟母”》一文,驳斥周作人之言乃是“开倒车”[73]。除了反驳之外,许多知识女性与媒体还正面宣传女性的英雄事迹,如中共控制的《浙江潮》(19)该刊名为浙江省政府主办,实为中共浙江省文委和著名进步文化人士控制,是抗战初期影响较大的宣传抗日的时政性进步刊物。就将丁玲、宋美龄作为“战时模范妇女”加以宣传。编者指出:“中国的前途是光明的,丁玲的前途也是光明的,开展为民族独立自由解放的战斗精神,她将永远是我们的模范,无数中国女性在这个女战士身后跟上前去。”[74](PP 7-8)他们也将宋美龄视作战时模范妇女,似在借助政治上有所表现的宋美龄来反诘国民政府的“新贤妻良母主义”[75](P 3)。

在30年代民族危机下,女性是应该以新贤妻良母的身份来为社会做出贡献,还是直接以政治家、社会活动家与军事家的身份为社会做出贡献呢?知识界新的分歧又出现了。从1933年的“女伟人选举”及1934年的“标准伟人”选举中可以看到,不论是贤妻良母还是英雄伟人的女性形象,都有其支持者。以男性(且多有官方背景)为投票主体的“标准伟人”选举中呈现的女界形象,似乎更靠近主流意识形态所倡导的“新贤妻良母”。而与“标准伟人”选举相比,1933年的女声社“女伟人选举”中,在女校学生为主体的投票者眼中,优秀的女子基本是在发明、军事、政治、社会活动中有突出表现者,这结果与《女声》杂志的立场相近,也或可以说部分反映出妇女的心声。

概言之,随着“新贤妻良母主义”的兴起、国族危机的浮现,30年代人民眼中的女性典范各有不同,政治家、军事家、社会活动者与“国民之母”、贤妻等同时成为人们选择的典范女性。“新贤妻良母”与参与社会政治运动,代表着社会舆论对于女性参与民族国家建设的不同思路,这展现出20世纪二三十年代社会观念的变动:社会对于女性的期待,此时是分裂的。然而在“标准伟人”与“女伟人”选举的比较之下,我们更清晰地看到了在社会的不同话语中女性的自我选择,虽然官方和民间许多人都以树立“孟母”等典范形象来引导女性以新型的妻母角色拯救民族国家(亦有钱用和这样的女性支持者),但仍有不少媒体人与知识人坚定捍卫女性的政治与社会角色,而《女声》及其选民更是用选票证明了一批知识女性的立场与诉求。

五、余论

近代中国的“女性解放”一直与“民族”“革命”“国家”等概念缠绕交织,难分难解,性别问题和“民族”“国家”这两个几乎被同时提出的问题纠合在一起[76](P 10)。自晚清开始,历史一直沿着这一线索发展。如沙培德(Peter Zarrow)所言,作为“女性自我声音”的女性权利和作为更大革命进程一部分的妇女解放,在这一时段中存在着区分与张力[77](PP 260-261)。这种反思为我们揭示出历史的复杂性,可是从另一面看,如果我们过分强调社会期待、国族话语对于女性的“压抑”“规训”,就会只看到妇女解放的“主导权并非掌握在妇女本身”而是“群体利益”[78](P 138),抑或认为近代中国女性的声音是“被封装在国族的巨型历史之中”[79](P 8)。“国族”制约女性的叙事逻辑影响深远,在最近的一项研究中,有研究者就这样认为:

中国早期电影中的“女侠”想象是在亡国灭种的时代危机意识中所衍生出来的救亡图存的话语变体。这种话语变体规训女性继续臣服于男权性别秩序,遮蔽了女性在历史与现实中的生存困境,即使是在巾帼胜过须眉的主题追求之下,也不过是将爱国情怀和英雄光环强加于女性,使女性在原有社会身份之上担负起多重负累(20)引文参见徐雅宁:《国族主义视域下中国早期电影的“女侠”形象探析》,《当代电影》2019年第3期。作者描述的对象是清末民初的女侠形象,自清季以来的知识分子,确实在以国家、民族富强进步的思维模式想象着女性,且发言者主要是男性,但我们是否能说这个过程中女性毫无自主性呢?在早期的妇女解放中,与其将二者对立,不如认识到清季民初国族建设与女性解放二者互相利用、共同进步的一面。。

但妇女解放与国族建设一定是全然对立的吗?以本文20年代的民意调查为例,社会各界的确期待女性在社会舞台上发挥作用,也为民族国家的建设发挥作用,但妇女解放和国家建设二者并不矛盾。从实在的层面看,杨天宏提出“全部民国史都是政治史”[80](PP 118-119),若我们从这个角度去理解,则正如民调结果所示的那样,女性模范的变迁,与中国政治之变迁是“共命运”的,没有政治上的解决,女性要想真正走入职场、政界,终究困难。这并非是说妇女解放应该受到时代的制约而忽略女性的主体性,而是说这一现象作为近代中国的历史事实,必须被深刻认识(21)参见杨剑利:《国家建构语境中的妇女解放——从历史到历史书写》,《近代史研究》2013年第3期。。而从观念的层面看,如1933年的“女伟人选举”,从选举主办者到投票者,都在一定程度上反映了女性的自我意识,即在社会对女性做出期待的同时,妇女也在大时代的背景中自觉地做出自己的选择。对于投票者来说,她们的楷模是君主、政治家、军事将领,等等。这次选举,展现了女界要求独立自主、进步解放、争取权利的诉求,更重要的是,“女伟人选举”表现出在国难之际女性将自身命运与国家紧密联系在一起的自觉。风花雪月已被抛诸脑后,迎着国难做女英雄,当然是社会对女性的期待,但也不能不说是许多女性的自觉。

在20世纪二三十年代,贤妻良母、“新贤妻良母”、女侠、女将领、女政治家等选项,都是社会不同人群对于女性的期许。而身在这些不同话语之间的女性,并不只是被动接受。此外,就具体的历史语境而言,那时的国家、社会虽然可以提倡女性“成为什么”,但不论是选举结果还是社会现实,至少都证明了,在官方的论述之外还有各种不同话语体系的存在,且都拥有各自的群众基础。如果不能看清“话语”与“现实”之间的距离,那么我们对于那一时代便会产生误读。

当然,后来者可以也有必要对过去的历史进行现代立场的反思,警惕、反对国族话语对于女性解放的“钳制”也十分必要。但历史研究也要求我们必须要对所研究时代的语境做出准确理解。至少在20世纪二三十年代的中国女性与国族这一问题上,我们要看到它们在历史的场域中既存在着紧张,却也非截然二分(22)游鉴明认为,将女权思潮与国家、民族在这一时期呈现出的相互勾连的面貌放在近代以来战乱频仍、危机深重的情境之中,似乎也是可以理解的,这也是中国女性解放不同于西方国家的重要原因。参见游鉴明:《交错在动员与间的中国妇运》,(台湾)《妇研纵横》2011年第95期,第8页。。而如果我们真正从女性的立场出发,则更应认识到不论是做好家庭角色贤妻良母,还是做政治家、女英雄,都是女性的自我选择。选择的背后固然有一个宏大话语的存在与制约,但女性仍然有其自主性。在近代中国的历史进程中,“国族”就是这样的“大背景”,女性不可能脱离于这一宏大叙事存在,但也不是完全受其胁迫。因此,回到“国族”与“女性”的命题之上,此时“国族并不拒绝女性”[81](P 123),女性也并不游离于国族之外。