国际经济秩序变迁的理论与现实

——基于结构化概念的分析

2019-10-10孙西辉

吕 虹 孙西辉

(1.中共山东省委党校,山东 济南 250103;2.中国社会科学院,北京 100007)

由于持续发生的时代变迁与国际格局变化,学术界对国际秩序的关注久盛不衰。国际秩序是观念、制度和权势(1)多数中国学者用“权力”对应英语中的“power”一词,但也有一些学者使用“权势”,指力量和影响。参见时殷弘:“国际权势格局的当今变动与相关理论、历史和现实思考”,《史学月刊》,2002年第5期,第85页。在本文中,权势(power)是权(authority)、势(influence)、力(strength)的综合,一国的权势体现为国际地位(international status)、国际影响力(international influence)和国家实力(national strength)。在特定国际环境下共同作用的结果,国际经济秩序也不例外。国际社会中相关因素的每一次重大变化都会对国际经济秩序产生影响,甚至不同程度地改变国际经济秩序。21世纪以来,对国际经济秩序造成重大影响的环境因素是全球金融危机和欧洲主权债务危机,观念和制度因素方面的变化主要来自特朗普政府的外交理念和外交政策的影响,权势因素主要是中国与其他新兴市场国家群体性崛起以及发达国家普遍增长乏力导致的权势分配的变化。在这一背景下,国际经济秩序的变迁成为学术界关注的热点之一。然而,当前的相关研究仍存在一些不足,本文将在评析既有研究的基础上聚焦国际经济秩序变迁的基本问题,区分国际经济秩序的理论性、可变性与可塑性,构建国际经济秩序的相关理论和分析框架,研究国际经济秩序变迁的内在机制,探讨中国面对可塑的国际经济秩序如何提升国际地位和战略能力。

一、文献回顾:既有相关研究的进展与深化空间

学术界主要关注整体意义上的国际秩序,较少区分国际政治秩序、国际经济秩序和国际安全秩序,部分学者研究了国际经济秩序,但其中的大多数侧重新国际经济秩序本身。(2)H. W. Singer, “The New International Economic Order: An Overview”, The Journal of Modern African Studies, Vol. 16, No. 4, 1978, pp. 539-548; Gamani Corea, Need for Change: Towards the New International Economic Order, Oxford: Pergamon Press, 1981; Fesseha Mulu Gebremariam, “New International Economic Order: Origin, Elements and Critics”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.4, No.3, 2017, pp.22-28.就笔者所找到的中英文文献而言,国际经济秩序变迁的相关研究可梳理总结如下:

1.1 关于国际经济秩序及其变迁过程的研究

(1)国际经济秩序的定义

多数学者认为国际经济秩序是某种制度或规则。例如:德国学者霍斯特(Horst Siebert)认为,国际经济秩序指制度化安排的国际规则。(3)Horst Siebert, “The Concept of a World Economic Order”, Kiel Working Paper, No. 1392, January 2008, pp.1-20.杨泽伟认为,国际经济秩序指在世界范围建立起来的国际经济关系以及各种国际经济体系与制度的总和,是使世界经济作为有内在联系和相互依存的整体进行有规律地发展变化的运行机制;(4)杨泽伟著:《新国际经济秩序研究——政治与法律分析》,武汉大学出版社,1998年版,第1页。魏健馨认为,国际经济秩序是在国际经济活动领域,国家间经济交往的形式、结构和准则;(5)魏健馨:“对当代国际经济秩序的几点认识”,《南开大学法政学院学术论丛》,天津人民出版社,2001年版,第322-333页。徐秀军认为,世界经济秩序可以界定为在世界经济领域基于一定的实力结构而形成的相对稳定的国际行为规则和制度体系。(6)徐秀军:“金融危机后的世界经济秩序:实力结构、规则体系与治理理念”,《国际政治研究》,2015年第5期,第82-101页。

(2)关于国际经济秩序变迁过程的研究

法国学者布罗代尔(Fernand Braudel)没有界定国际经济秩序,似乎将经济世界(7)布罗代尔倾向使用自己创造的一个法语术语“économie-monde”(经济世界)而非“économie mondiale”(世界经济),认为前者更能体现德语中“Weltwirtschaft”的含义,它只涉及世界的一个局部,在经济上独立,基本能自给自足,而后者是延伸到全球范围的。译自法文的汉语版采用了符合作者意图的“经济世界”(économie-monde),但同样译自法文的英文版却使用了“世界经济”(world-economy)。参见[法]费尔南·布罗代尔著,施康强、顾良译:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(第三卷),生活·读书·新知三联书店,2002年版,第2页;Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The Perspective of the World, Volume III, Translated by Sian Reynolds, London: Collins, 1984, p.22。的经济活动等同于国际经济秩序,他较早地提出“中心-半边缘-边缘”的概念,(8)布罗代尔于1967年以法文出版了专著《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, XVe-XVIIIe),1979年出版了深化和扩展后的最终版本。在他看来,欧洲的目的是要控制那些始终处于剑拔弩张状态的边缘区和半边缘区,以使中心的统治免受威胁。参见Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The Perspective of the World, Volume III, Translated by Sian Reynolds, London: Collins, 1984, p.47。并通过聚焦经济秩序研究了15世纪至18世纪欧洲经济世界的变迁。(9)[法]费尔南·布罗代尔著,施康强、顾良译:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(第三卷),生活·读书·新知三联书店,2002年版,第83-310页;Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The Perspective of the World, Volume III, Translated by Sian Reynolds, London: Collins, 1984, pp.89-276。美国学者沃勒斯坦(Immanuel M. Wallerstein)专注于研究体现国际经济秩序的世界经济体系,他采用了“中心-半边缘-边缘”的理念,(10)在沃勒斯坦看来,15世纪末至16世纪初的欧洲是一个世界体系(或称为世界经济体系)。一方面,它是一个经济统一体而非一个政治统一体,体系内各部分间的基本联系是经济性的;另一方面,他虽非包含整个世界,但它大于任何法律意义上的政治单位。参见Immanuel Wallerstein, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century with a New Prologue, Volume I, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2011, p.15。并通过描述16世纪至20世纪中心区、边缘区和半边缘区的变化揭示世界体系的变动。(11)Immanuel Wallerstein, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Volume I, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2011;Immanuel Wallerstein, The Modern World System: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750, Volume II, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2011;Immanuel Wallerstein, The Modern World System: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s, Volume III, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2011;Immanuel Wallerstein, The Modern World System: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914, Volume IV, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2011.

(3)关于国际经济各领域秩序的研究

一些学者聚焦国际经济中的某个领域的秩序。例如:意大利学者西萨罗纳(Filippo Cesarano)以布雷顿森林体系为例研究国际货币秩序的构建,认为政策制定者的落后做法与货币体系背离商品标准的程度之间的对比日益扩大,以及凯恩斯主义经济学的影响日益增强,是布雷顿森林体系解体的主要原因;(12)Filippo Cesarano, Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary, New York: Cambridge University Press, 2006, pp.15-20.澳大利亚学者图茜(Lisa Toohey)、皮克(Colin B. Picker)和格林阿克里(Jonathan Greenacre)主编的著作从国际经济法的角度探讨国际经济法律秩序及中国在其中的地位和作用;(13)Lisa Toohey, Colin B. Picker and Jonathan Greenacre, eds., China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms, New York: Cambridge University Press, 2015.美国学者霍普韦尔(Kristen Hopewell)着眼于权力转移视角,分析新兴国家在国际贸易领域对新自由主义国际秩序的影响。(14)Kristen Hopewell, Breaking the WTO: How Emerging Powers Disrupted the Neoliberal Project, Stanford: Stanford University Press, 2016.

1.2 关于国际经济秩序变迁原因的研究

(1)基于综合经济因素的视角

英国学者刘易斯(Arthur Lewis)从世界的划分、生产要素的贸易条件、积累的力量、商品政策、制造业的兴起、对外资的依赖、国际经济的波动、债务的数量和经济增长的动力等方面,解释国际经济秩序出现与变化的原因;(15)[英]阿瑟·刘易斯著,乔艺德译:《国际经济秩序的演变》,商务印书馆,2017年版,第4-57页。美国学者吉尔平(Robert Gilipin)着眼于贸易体系、货币体系、金融体系、跨国公司、区域一体化、全球化等因素,分析国际经济秩序变迁的原因,重点解释冷战后期以来的国际经济秩序;(16)Robert Gilpin and Jean M. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1987; Robert Gilpin and Jean M. Gilpin, The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000; Robert Gilpin and Jean M. Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001.曹广伟基于权力结构对经济秩序创立和维护、不平衡增长引起世界经济秩序的调整与变革、市场机制引导经济秩序发展演变等方面,分析世界经济秩序的历史演进。(17)曹广伟:“世界经济秩序的历史变迁”,《国际展望》,2012年第5期,第72-84页。陈安和陈慧萍(音译,Chen An and Chen Huiping)认为,国际经济秩序的建立与演变取决于国际社会各领域成员国之间经济、政治和军事实力的对比,国际经济法是强化现有国际经济秩序的根本手段,也是变革旧国际经济秩序或建立新国际经济秩序的重要途径。(18)Chen An and Chen Huiping, “China-India Cooperation, South-South Coalition and the New International Economic Order”, in Muthucumaraswamy Sornarajah and Jiangyu Wang, eds., China, India and the International Economic Order, New York: Cambridge University Press, 2010, p.92.

(2)基于政治权威国际化的视角

美国学者金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)着眼于国内政治权威与经济进程之间的关系探讨19世纪欧洲自由贸易的起源的原因,解释庄园制度和公会制度及供给政策的崩溃这类复杂的社会制度结构决定了国内外经济活动的组织方式;(19)Charles P. Kindleberger, “The Rise of Free Trade in Western Europe, 1820-1875”, The Journal of Economic History, Vol.35, No.1, 1975, pp.20-25.美国学者鲁杰(John G. Ruggie)延续了政治权威国际化的思路,探讨权力分配与社会目的结构之间的关系变化,并聚焦货币制度和贸易制度研究二战后国际经济秩序的演变。(20)John G. Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order”, International Organization, Vol.36, No.2, 1982, pp.379-415.

(3)基于特定类型国家的视角

美国学者苏巴奇(Paola Subachi)从美国迟滞全球治理体系改革的角度分析国际经济秩序变革的动力;(21)Paola Subachi, “Why Changes Need to Be Made to the International Economic Order”, World Economic Forum, September 8, 2017, https://www.weforum.org/agenda/2017/09/saving-the-international-economic-order-means-things-need-to-change-heres-why.美国学者金德尔伯格以大萧条为例分析霸权国对于国际经济和货币体系稳定的领导作用;(22)[美]查尔斯·金德尔伯格著,宋乘先、洪文达译:《1929-1939年世界经济萧条》,上海译文出版社,1986年版,第12页。李向阳从守成国的角度分析现行国际经济秩序的问题,如国际经济决策机制中的“过度民主化”倾向、全球治理的“缺位”问题和新兴经济体与发达国家间的“不公平竞争”;(23)李向阳:“国际经济秩序的发展方向”,《现代国际关系》,2014年第7期,第20-22页。美国学者威廉姆斯(Mark Fleming-Williams)着眼于中国崛起和人民币加入特别提款权(SDR),探讨国际经济秩序的变化;(24)Mark Fleming-Williams, “China and the Changing Global Economic Order”, Forbes, December 1, 2015, https://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/12/01/china-and-the-changing-global-economic-order/#693e214e7f80.傅梦孜、陈凤英等认为,新兴国家群体性崛起导致国际经济力量格局发生重大变化,而实力变化必然要反映到国际经济秩序上来。(25)傅梦孜:“当前国际经济秩序的演变趋势”,《现代国际关系》,2014年第7期,第22-23页;陈凤英:“新兴经济体与21世纪国际经济秩序变迁”,《外交评论》,2011年第3期,第1-15页。

1.3 关于推动国际经济秩序变迁路径的研究

(1)基于二十国集团(G20)的视角

李途和蒋凯讨论了二十国集团在国际经济秩序改革中的地位和作用;(26)李途、蒋凯:“二十国集团在国际经济秩序变革中的角色分析”,《前沿》,2011年第7期,第113-117页。唐彦林分析了二十国集团推动国际经济秩序变革的成就与前景。(27)唐彦林:“20国集团变革国际经济秩序探析”,《现代经济探讨》,2011年第10期,第57-60页。

(2)基于国际组织的视角

斯里兰卡学者戈雷亚(Gamani Gorea)倡导通过联合国贸易与发展会议改进国际经济秩序;(28)Gamani Gorea, Need for Change: Towards the New International Economic Order, Oxford: Pergamon Press, 1981.杨泽伟分析了国际经济组织在国际经济秩序产生和发展过程中的作用;(29)杨泽伟:“国际经济组织与国际经济秩序”,《甘肃政法学院学报》,1998年第1期,第61-64页。许勇讨论了联合国大会决议在调整国际经济秩序中的性质和法律效力;(30)许勇:“联大决议在调整国际经济秩序中的性质和法律效力”,《法制与社会》,2011年第6期,第240-241页。杨圣明则关注国际经济秩序的治理体制改革问题。(31)杨圣明:“国际经济秩序治理体制改革问题”,《财贸经济》,2011年第6期,第5-9页。

(3)基于大国的视角

美国学者古德曼(Matthew P. Goodman)从中美合作的角度探讨完善国际经济秩序问题。(32)Matthew P. Goodman, “A Grand Bargain to Strengthen the Global Economic Order”, in Daniel Remler and Ye Yu, eds., Parallel Perspectives on the Global Economic Order: A U.S.-China Essay Collection, A Report of the CSIS Simon Chair in Political Economy and the Shanghai Institutes for International Studies, September 2017, pp.5-8.徐秀军研究了中国崛起对国际经济秩序的影响及中国完善国际经济秩序的路径选择;(33)徐秀军:“从中国视角看未来世界经济秩序”,《国际政治科学》,2016年第1期,第90-118页。陈建奇和张原分析了中国在国际经济秩序中的定位和战略选择;(34)陈建奇、张原:“中国在国际经济秩序中的定位及战略选择”,《国际贸易》,2015年第1期,第30-35页。姜键关注中国在后危机时代重建国际经济秩序中的策略。(35)姜键:“试论后金融危机时代国际经济秩序的重构”,《思想理论教育导刊》,2011年第3期,第66-69页。

1.4 小结

综上可见,当前的学术研究对国际经济秩序变迁的各环节均有涉及,为进一步研究奠定了良好的基础。然而,既有研究仍存在一些可以完善的空间。一是理论深度不够。一方面,多数学者对国际经济秩序这个“元问题”没有进行理论化解释,甚至理所当然地把它视为一个公认且无歧义的概念,但事实并非如此,“这一概念的含义含糊不清,想给它下个确切的定义似乎是徒劳的。”(36)[英]阿瑟·刘易斯著,乔艺德译:《国际经济秩序的演变》,商务印书馆,2017年版,第1页。另一方面,少数学者界定了国际经济秩序,但界定概念而不分析其相关理论特质仍不是理论化研究。二是系统性程度不足。对于国际经济秩序变迁的各环节,相关研究大多是基于某种视角进行分析或论证,缺乏系统性和完整性的研究视角,容易造成一叶障目的结果。三是缺乏合理的研究方法。相关研究大多是就事论事的描述,没有运用适当的研究方法,也没有体现国际经济秩序变迁的因果联系机理,导致研究成果的说服力不强。

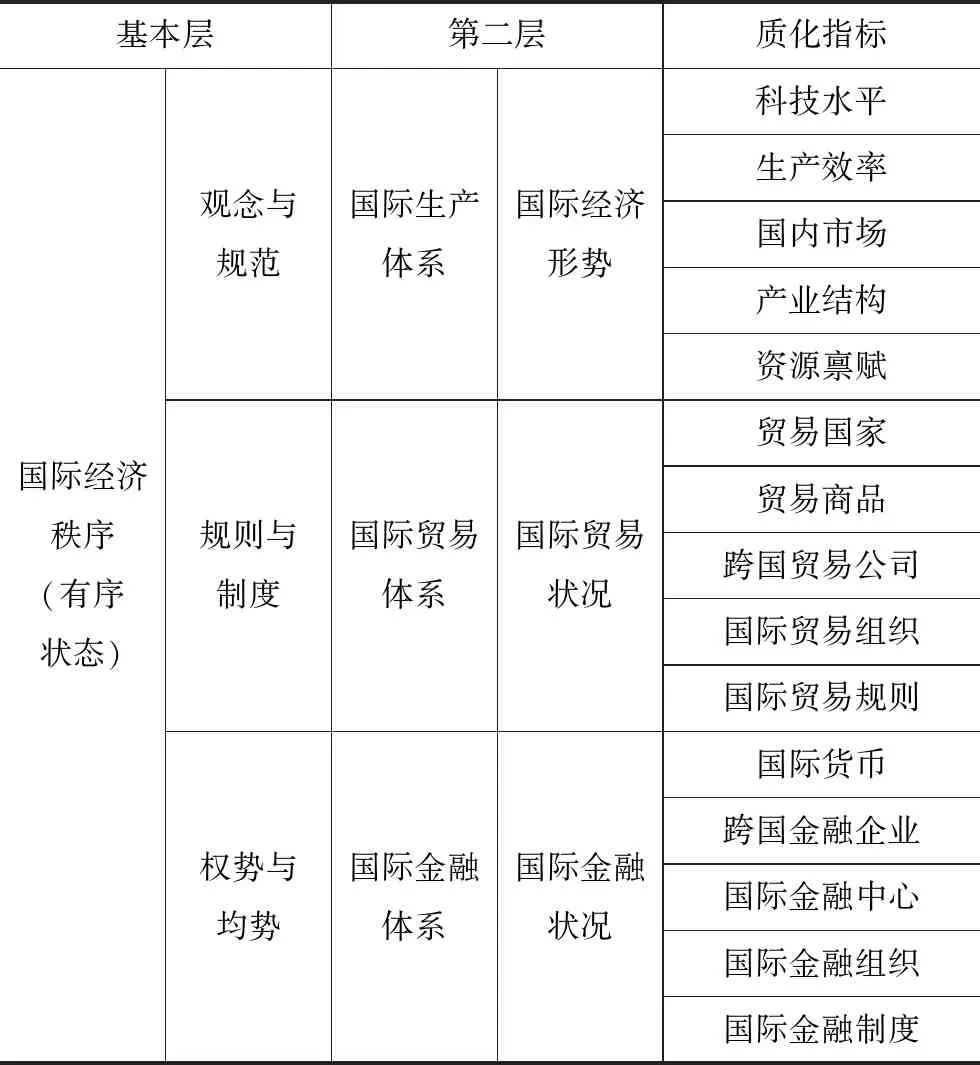

根据既有研究的进展与不足,本文提出结构化的国际经济秩序概念(见表1)。(37)在这一概念结构中,第一列表示国际经济秩序的本质含义及其生成机理,第二列表示国际经济秩序这一体系的构成要素和狭义环境,最后一列是衡量第三层变量的质化指标。参见[美]加里·戈茨著,尹继武译:《概念界定:关于测量、个案和理论的讨论》,重庆大学出版社,2014年版,第1-16页;袁超:“政治衰败概念的分析与重构:基于‘三层次’概念建构法的尝试”,《国外理论动态》,2015年第2期,第114-121页。这一概念结构不仅有助于展示国际经济秩序的理论性、可变性和可塑性,而且可以分析中国面对国际经济秩序变迁的战略选择,因而是本文的主要分析框架。

表1 国际经济秩序的概念结构与分析框架

资料来源:作者自制。

二、理论构建:国际经济秩序的可变性与可塑性

作为一个结构化的概念,国际经济秩序具有自身的理论性。其基础层次的概念结构表明,国际经济秩序的构成方面和生成过程具有明显的理论特质;同时,这两个方面的许多环节和因素具有不同程度的可变性,部分环节和因素还具有不同程度的可塑性。根据表1提供的分析框架,可以合理地解释国际经济秩序的理论性、可变性与可塑性。

2.1 国际经济秩序的理论性

概念是理论的基本要素,理论构建离不开清晰准确的概念界定,但仅界定概念显然不能完成理论构建的任务,还需要进一步拓展和深化。笔者认为,国际经济秩序的理论性主要体现为其概念结构及相关理论要素。

(1)国际经济秩序的本质含义

从字面上看,“国际经济秩序”由“国际”、“经济”和“秩序”三部分构成,它们在这一概念中有各自的含义与作用。第一,“国际”指“国家之间的”或“跨国的”,强调国家行为体。另外,“国际经济秩序”中的“国际”通常只是一种性质描述,而不代表数量或程度。换言之,一个以上国家之间可用“国际”加以修饰,一个地区中多国之间也可用“国际”,世界上大部分国家之间甚至所有国家之间亦可用“国际”,本文中的“国际”使用基辛格所指的范畴,即世界上足够影响全球均势的很大一部分地区。(38)本文采纳基辛格关于国际秩序的解释。他认为,就涵盖范围而言,有三个层面的秩序:即涵盖全世界的世界秩序、涵盖大部分世界的国际秩序和涵盖某一地理区域的地区秩序。参见[美]亨利·基辛格著,胡利平等译:《世界秩序》,中信出版集团,2015年版,第XVIII页。第二,“经济”是相对于“政治”和“安全”而言的,旨在区分不同领域的国际秩序,这里特指“国际经济秩序”。第三,“秩序”是“国际经济秩序”的核心成分,它在汉语中的基本含义是符合社会规范化的状态或有条理、不混乱的状况,在英语中的基本含义之一是服从规则或尊重权威带来的形势或状况。如表1中基本层的内容所示,国际经济秩序在本质上是一种有序的状态。简言之,国际经济秩序指国际经济领域在某些规范、制度和权势运行机制的作用下而产生的一种具有一定条理的状态。

(2)国际经济秩序的生成机理

表1中基本层的内容同样表明,国际经济秩序的生成源自观念、制度和权势三个方面的运作机制,(39)在基辛格看来,秩序建立在两个因素的基础上:一套明确规定了允许采取行动的界限且被各国接受的规则,以及规则受到破坏时强调各方自我克制的一种均势。参见[美]亨利·基辛格著,胡利平等译:《世界秩序》,中信出版集团,2015年版,第XVIII页。本文在此基础上进行了两点改进:一是增加了规范或理念的作用机制;二是增加了大国尤其是霸权国权势的作用机制。下文称为“观念-制度-权势”三维机制(见表2)。第一,观念与规范的作用。观念是主体对客体的系统化认知。当观念采取了世界观的形式时,对人类行动具有最广泛的影响。(40)Judith J. Goldstein and Robert O. Keohane, “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework”, in Judith J. Goldstein and Robert O. Keohane, eds., Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, Ithaca and London: Cornell University Press, 1993, p.8.与个体的观念相比,规范具有社会性,是行为体共同拥有的观念,即行为共同体持有的适当行为的共同预期,规范能够创造与它们的习惯相符的行为模式。(41)Martha J. Finnemore, National Interests in International Society, Ithaca and London: Cornell University Press, 1996, p.22.观念和规范主要通过三种方式影响国际经济秩序的形成:一是影响主体决定其自身偏好或理解其目标以及达到那些目标所要选择的政治战略之间因果关系的需要,从而发挥“路线图”的作用;二是影响战略互动,增进或阻碍采取联合努力达到更有效的结果,对结果产生作用;三是观念一旦被嵌入规则或规范中,也就是被制度化,就会制约政策。(42)Judith J. Goldstein and Robert O. Keohane, “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework”, in Judith J. Goldstein and Robert O. Keohane, eds., Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, Ithaca and London: Cornell University Press, 1993, pp.12-13.第二,规则和制度的作用。规则和制度都是要求一定范围内的行为体共同遵守的办事章程或行为准则,因而可以直接塑造行为体的行为模式。就规则和制度对行为体的影响而言,它们主要在三个方面对国际经济秩序的形成发挥作用:一是激励行为体积极和符合规范地参与事务;二是约束行为体不符合规范和制度的行为;三是按照程序和规定解决行为体之间的纠纷和矛盾。第三,权势或均势的作用。权势主要指大国尤其是霸权国的实力、影响力与地位,均势指大国之间的实力均衡状态,它们促进国际经济秩序形成的途径主要体现为:一是霸权国和大国运用自身影响力推广其倡导的观念和规范,进而发挥观念和制度的作用;二是霸权国和大国利用自身的实力和地位主导或推动相关规则和制度的制定,直接塑造国际经济秩序;三是霸权国或大国在特定情况下利用自身实力优势破坏它认为于己不利的规范或制度或建立对其有利的规范或制度,从而影响国际经济秩序;四是霸权国和大国依靠彼此间不同程度的均势维持或完善既有制度,也会影响国际经济秩序。

表2 国际经济秩序生成的三维机制

资料来源:作者自制。

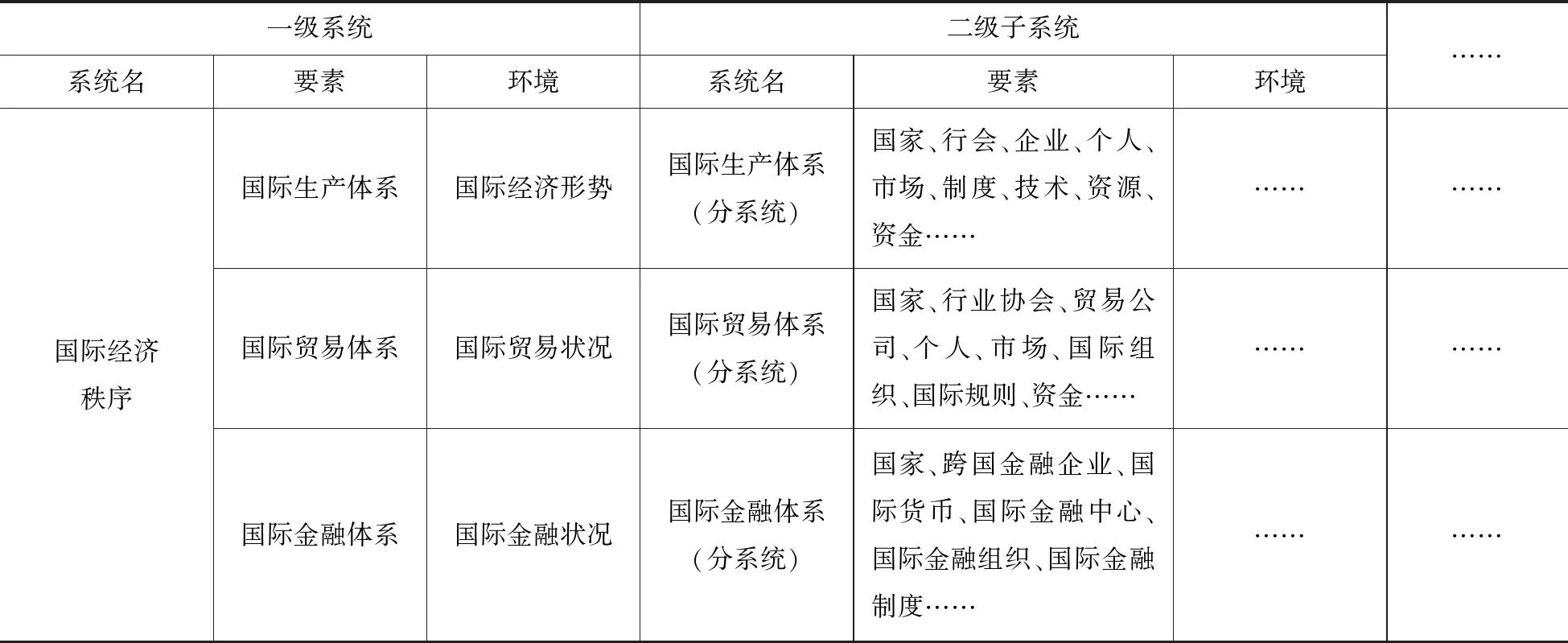

(3)国际经济秩序的构成要件

从系统科学的角度看,任何事物都可视为一个系统,即具有某种性质和某些特定关系的要素的集合。一方面,系统主要由要素和环境两大部分构成,其中要素指系统的构成成分,环境有狭义和广义之分,与系统有互动关系的环境是狭义环境,系统之外的环境是广义环境。另一方面,系统通常包含许多层级,从而形成不同层级的子系统和分系统,每个系统的下一层系统为其子系统,同一层级中的不同系统均为分系统。以此类推,复杂系统可以次第区分其子系统和分系统。就此而言,国际经济秩序可以视为一个系统,其要素主要指直接产生国际经济秩序的各组成部分,即国际生产体系、国际贸易体系和国际金融体系,(43)对于国际经济秩序的构成,学界并未达成一致的意见。根据马克思主义政治经济学的观点,经济活动包括物质资料的生产、交换、分配和消费等环节。按照西方国际政治经济学者的观点,国际经济涉及国际贸易、国际货币、国际金融、国家与跨国公司等议题。笔者认为,国际贸易涉及国际经济活动中的交换、分配和消费环节,国际金融可以使用涵盖国际货币的广义含义,国家与跨国公司是分布在国际生产、国际贸易和金融领域的行为体。因此,本文将国际经济秩序体系的分系统归为国际市场体系、国际贸易体系和国际金融体系。其环境主要指各要素发挥作用时所处的环境。其中,国际经济形势、国际贸易状况和国际金融状况等是狭义的环境,与这些狭义环境相关的经济全球化、贸易自由化和国际金融风险等是广义的环境。同时,从复杂系统论的角度看,国际经济秩序也包含自己的子系统和分系统,表1中第二层第一列为其子系统或二级系统,这一层级中的各个子系统均为二级系统中的分系统,即国际生产体系分系统、国际贸易体系分系统和国际金融体系分系统。作为二级子系统和各个分系统,国际生产体系、国际贸易体系和国际金融体系也有自己的要素和环境,其中最重要的二级要素是主权国家、尤其是霸权国和大国。国际经济秩序在理论上可以区分许多层级的子系统和分系统,但根据研究需要本文仅列出其两级系统结构(见表3)。

表3 国际经济秩序的系统结构

资料来源:作者自制。

2.2 国际经济秩序的可变性

“可变性”指事物发生变化的概率与程度。任何事物都是发展变化的,但国际经济秩序的可变性不仅体现为构成要件的复杂性和影响因素的多样性,而且体现为对其有重要影响的主权国家的变动性。

(1)构成要件方面的可变性

第一,国际生产体系的可变性。在全球化时代,国际生产体系由各国的生产体系及其在国际生产链中的地位构成,主要体现为各国在国际生产中的国际分工地位,影响因素主要包括科技水平、生产效率、国内市场、产业结构、资源禀赋等。在这些因素中,科技水平具有较大的变动性,这主要与教育水平、人才政策和科研投入相关;生产效率与科技、设备、资本和人的素质密切相关,也具有较大的变动性;国内市场规模与消费能力相关,随着人口数量、收入水平、消费理念的变化而变化;产业结构相对稳定,但会随着经济发展水平的变化而调整变化;

资源禀赋也相对稳定,除非新发现大规模的自然资源或科技进步导致出现新的可替代资源。第二,国际贸易体系的可变性。国际贸易体系包括参与国际贸易的国家、进行国际贸易的货物与服务、跨国贸易公司、国际贸易组织、国际贸易规则,相关影响因素主要包括各国的经济发展水平、商品与服务的竞争力、世界贸易组织及相关制度等。在这些因素中,各国的经济发展水平和商品与服务的竞争力具有较大的变动性,这与各国的各种国内相关要素密切相关;世界贸易组织及相关制度相对稳定,但也存在改革、调整和变化的可能性。第三,国际金融体系的可变性。国际金融体系主要包括国际货币、跨国金融企业、国际金融中心、国际金融组织和国际金融重大问题协调机制等。(44)戴相龙:“认识国际金融体系”,《中国金融》,2013年第17期,第9-12页。其中,跨国金融企业的变动性较大,这取决于其经营状况;国际货币相对稳定,但也会随着主要大国的经济实力和国际地位的变化缓慢变动;国际金融组织及相关机制和制度也相对稳定,但也会进行某种程度的变革。

(2)外部环境方面的可变性

除了构成国际经济秩序的各要素之外,与其有密切互动关系的狭义环境也具有可变性,包括国际经济形势、国际贸易状况和国际金融状况等方面。第一,国际经济形势的可变性。国际经济形势指各国经济发展状况及走势的整体状况,主要体现为各国的经济增长率。毫无疑问,各国经济增长率受到国内多方面因素的影响,具有极大的波动性。第二,国际贸易状况的可变性。国际贸易状况与国际经济形势密切相关,但也有独特的影响因素,如经济全球化理念、自由贸易政策、国际贸易机构与制度等,它们都具有不同程度的变动性。第三,国际金融状况的可变性。国际金融状况主要指国际收支、国际汇兑、国际结算、国际投资和国际货币的平衡或稳定情况,它们具有极大的变动性。此外,经济全球化、贸易自由化和国际金融风险等广义环境具有较强的可变性。

(3)霸权国与大国的可变性

在国际经济秩序的形成过程中,主权国家是最主要的行为体,霸权国和大国的实力和地位远超一般国家,它们的权势、观念和行为都会不同程度地影响国际经济秩序,而这些方面并非一成不变的。第一,霸权国与大国权势的可变性。各国经济发展不平衡是国际经济领域的普遍现象,霸权国和大国之间也不可能保持同步发展。这种不平衡的发展速度导致它们的实力对比发生变化,进而引发其国际地位的变动和国际影响力的变化。第二,霸权国与大国观念的可变性。观念是客观事物在主体认知中的反映,因而受到主体、客体、认知方式等多种因素的影响,具有极强的变动性。国家权势的变化或国内政治经济形势的变化,都可能导致霸权国和大国对国际经济事务的观念发生变化。第三,霸权国与大国行为的可变性。行为是主体在内部与外部刺激的影响下,受观念和认知的指导而产生的某种活动。因而,内部和外部条件的变化以及观念和认知的变化,都会导致行为发生变化,进而使霸权国和大国在国际经济事务活动中的行为发生变化。

2.3 国际经济秩序的可塑性

“可塑性”指事物在发展变化过程中可以被行为体的主观努力改变的程度。在国际经济秩序的形成过程中,诸多环节和因素导致其具有极大的可变性。然而,并非所有可变的因素都可以进行主观塑造,只有部分因素具有不同程度的塑造性。

(1)构成要件方面的可塑性

第一,国际生产体系的可塑性。在影响国际生产体系的各因素中,科技水平和生产效率有较大的可塑性,国内市场和产业结构也具有一定的可塑性,资源禀赋方面的可塑性较小。第二,国际贸易体系的可塑性。在影响国际贸易体系的各因素中,单个国家的经济发展水平、商品与服务的竞争力具有较大的可塑性,跨国贸易公司、世界贸易组织及相关规则具有一定的可塑性。第三,国际金融体系的可塑性。在影响国际金融体系的因素中,国际货币、跨国金融企业、国际金融中心、国际金融组织和国际金融机制都具有一定程度的可塑性。

(2)外部环境方面的可塑性

第一,国际经济形势的可塑性。由于国际经济形势反映的是各国整体的经济发展状况,无法通过改变个别国家的经济状况塑造国际经济形势,因而它几乎不具有可塑性。第二,国际贸易状况的可塑性。国际贸易状况在很大程度上受国际经济形势的影响,它在这方面同样不具有可塑性。但是,国际贸易的其他影响因素,如经济全球化理念、自由贸易政策以及国际贸易机构与制度具有一定的可塑性。第三,国际金融状况的可塑性。与国际贸易状况类似,国际金融方面的国际收支、国际汇兑、国际结算、国际投资和国际货币也具有一定的可塑性。此外,对于有较强综合实力和国际影响力的大国而言,经济全球化、贸易自由化和国际金融风险等广义环境具有较强的可塑性。

(3)霸权国与大国的可塑性

第一,霸权国与大国权势的可塑性。如前所述,个别国家的经济发展状况具有可塑性,可以在从霸权国或某一大国的角度塑造其权势,这可以单方面地推动国际力量对比和国际地位的变化,也可能引发一系列的外部连锁反应,因而大国权势具有一定的可塑性。第二,霸权国与大国观念的可塑性。霸权国与大国通过宣传和推广本国的观念,可能影响其他大国的观念选择,因而观念方面具有一定的可塑性。第三,霸权国与大国行为的可塑性。大国的行为选择更为复杂,可能因其他大国的观念和行为产生趋同或相反的行动,其可塑性并不明确。

三、现实路径:中国面对国际经济秩序可塑性的选择

中国参与了二战后部分国际经济制度的建设,并在改革开放后逐步融入世界经济体系,成为当前国际经济秩序的建设者与维护者。同时,由于当前的国际经济秩序存在诸多不公正或不合理的方面,需要逐步加以改进和完善,中国是改善国际经济秩序的支持者与推动者。面对可塑的国际经济秩序,中国需要基于国际经济秩序的结构化概念、三维生成机制和可塑性,结合本国实际不断提升国际地位并增强战略能力,进而推动国际经济秩序朝着公正合理的方向发展。

3.1 基于构成要件可塑性的提升路径

在国际经济秩序的构成要件中,国际生产体系、国际贸易体系和国际金融体系具有各自的影响因素,而它们的可塑性也不尽相同。提升中国的国际地位和战略能力,需要着眼于构成要素的可塑性和国际经济秩序的生成机理,采取有针对性的措施。

(1)观念与规范维度的策略

第一,强化创新意识。“科学技术是第一生产力”的论断一再被验证,“科技强国、创新兴邦”也成为共识。由于种种原因,许多国人还没有真正树立科技创新意识,导致科技创新的动力不强。因此,中国各级政府和科技行业,应该继续大力宣传普及科技知识,促进社会各界提高科技创新意识,将科技创新的思维纳入到相关政策的制定过程中。第二,重视内需意识。对于一个大国而言,促进经济发展应该主要依靠内需和国内市场而非外需和国外市场。然而,内需在中国经济发展中的促进作用长期不够理想,许多官员和企业也倾向于将目标锁定在国外市场,这导致中国经济的外部依赖性较高。在美国对华发动贸易战的背景下,重视内需和扩大国内市场的观点显得更为重要,应该得到国内各界的高度重视。第三,强调法律意识。法治是维持社会稳定和经济秩序的根本保障,依法治国是发展社会主义经济的客观需要。十八大以来,全面依法治国受到党和国家领导人的高度重视,十九大之后成立中央全面依法治国领导小组并组建中央全面依法治国委员会。从执行的角度看,中国还要加强普法宣传教育,在全体民众中强化法律意识,增强尊法守法的观念,为经济社会发展奠定良好的法治思想基础。

(2)规则与制度维度的策略

第一,完善科技创新配套制度。推动科技创新需要资金、技术、人才、设备等多方面要素的支撑,这都需要相关的政策支持和制度保障。长期以来,中国在推动科技创新方面做出了很多努力,但仍存在不少问题,如重视引进人才却忽略培养人才、引入人才却留不住人才、人才发挥作用的环境不尽理想等。因此,中国需要根据各地各单位的实际情况,制定具体而配套的相关制度,促进科技创新。第二,强化实体经济支持政策。相对于虚拟经济而言,实体经济对国家的发展具有更重要的意义。中国能够承受美国贸易战的压力和美国产业“空心化”从正反两方面证明了这一点,中国的经济政策也强调了这一点。在中美战略竞争的背景下,中国应进一步强化支持实体经济的政策,控制房地产、股票、证券等虚拟经济的规模,防范金融风险和经济泡沫。第三,加强知识产权保护制度。依法保护智力劳动者对劳动成果的所有权,是维护经济秩序的必然要求,加强知识产权保护对于国内和国际经济活动都具有重要意义。2018年,中国在知识产权保护方面取得显著进步,全国专利行政执法办案总量达7.7万件,同比增长15.9%。其中,专利纠纷办案3.5万件,同比增长22.8%;查处假冒专利案件4.3万件,同比增长10.9%。查处商标违法案件3.1万件,案值5.5亿元。(45)“多措并举 知识产权保护全面加强”,国家知识产权局网站,2019年1月25日,http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1135643.htm。今后,中国需要继续完善知识产权保护制度,在相关环节制定各类细则,加强处罚力度,规范相关行为。

(3)权势与均势维度的策略

第一,抵制美国的贸易霸凌。特朗普政府在“美国优先”的执政理念影响下,借助关税手段推行贸易保护主义,对包括中国在内的主要贸易伙伴进行贸易恐吓与“极限施压”,并动用国家力量打压中国企业。中国采取坚决反对这种贸易霸凌行为的态度,并在坚持国际规则的基础上实施反制,很好地维护了中国的国际形象和大国地位。今后,中国需要继续抵制和反对贸易霸凌,注重对外传播和对国际舆论的引导,加强与其他国家的沟通与合作。第二,维护中国的科技权益。在美国对各国实施贸易霸凌的背景下,特朗普政府还动用国家力量打压中国科技企业,并将一批中国科技企业列入管制清单。对此,中国不仅要实施相应的反制措施,维护中国科技企业的权益,而且应该加大对中国科技企业的支持力度,为它们提供更好的政策支持,创造更好的发展环境。此外,还要加强与其他国家的科技交流与合作,促进科技发展与创新。第三,扩大人民币的国际业务。面对美国的关税威胁经济制裁,许多国家开始加快推行使用国际货币的多元化进程。在这背景下,中国应考虑有重点、分步骤地扩大人民币的国际业务,加快人民币国际化进程。

3.2 基于外部环境可塑性的提升路径

国际经济秩序的狭义环境与广义环境的各方面具有不同程度的可塑性,提升中国的国际地位和战略能力,也需要根据外部环境的可塑性和国际经济秩序的生成机理,选择有效的策略。

(1)观念与规范维度的策略

第一,坚持支持经济全球化立场。经济全球化是大势所趋,“把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化,既不符合事实,也无助于问题解决。”“要适应和引导好经济全球化,消解经济全球化的负面影响,让它更好惠及每个国家、每个民族。”(46)《习近平主席在出席世界经济论坛2017年年会和访问联合国日内瓦总部时的演讲》,人民出版社,2017年版,第3-4页。中国作为一个负责任大国,需要在西方主要国家实施“逆全球化”措施的情况下,坚持支持经济全球化的立场,深化全球合作,推动公平发展,引导民众树立支持和参与全球化的意识。第二,传播维护自由贸易的态度。自由贸易是世界经济增长的重要动力,是经济全球化的重要引擎。中国在对外开放的过程中受益于自由贸易,也始终是自由贸易的坚定支持者和维护者。中国出台了一系列政策和措施,进一步扩大对外开放,维护多边主义和自由贸易,促进贸易和投资自由化便利化。今后,中国应更注重传播维护自由贸易体制的立场,倡导更多国家的民众加强支持自由贸易的理念。第三,弘扬人类命运共同体理念。人类命运共同体是一个极具现实关怀和理论包容性的价值理念,具有重要的现实指导意义,但仍需进一步理论化和大众化,在细化研究的基础上继续推广,即注重相关理念的理论化、传播性和大众化。一方面,要通过科学的方法不断增强其理论性,使之在学术界得到更广泛的认可和传播,影响更多学者和精英并通过他们产生更大的影响。另一方面,要通过适当的措辞和结构,使之更加大众化,让更多普通民众能够理解和接受它,进而影响人们的思想和行为。

(2)规则与制度维度的策略

第一,继续落实扩大对外开放政策。在西方主要国家纷纷实行贸易保护主义的经济民族主义政策的背景下,中国坚持扩大对外开放,出台了一系列政策和措施,如建立一批自由贸易试验区、建设海南自由贸易港、主动降低进口关税、举办国际进口博览会等。今后,中国应继续落实扩大对外开放的政策和措施,以实际行动表明中国支持经济全球化和自由贸易的立场。第二,继续完善全球货币金融机制。目前的全球经济治理体系仍不合理,需要继续推动其改革。以国际货币金融体系为例,改革的目标可能是建立以特别提款权为共同国际储备货币并以美元、欧元和人民币为主要国际储备货币的新国际货币体系。因此,中国促进实现这一改革目标的基本实施原则包括:提升国际货币基金组织(IMF)在国际货币体系中的地位,赋予它发行特别提款权和维护全球金融稳定的职能;降低美元在国际储备货币中的比重,改变单一中心货币的局面;加强国际金融监管,尤其是对主要国际储备货币发行国的货币政策进行监管;保持主要经济体之间的汇率稳定,授权国际货币基金组织监督主要大国央行实行稳健的汇率政策。(47)徐洪才著:《变革的时代:中国与全球经济治理》,机械工业出版社,2014年版,第149-150页。第三,完善“一带一路”的建设机制。一是完善形势研判与预警机制。中国需要密切关注国际形势变化对“一带一路”沿线国家的影响,加强对热点地区的政治、经济和安全形势的研判,及时发布预警并制定相应的预案。二是完善政府间定期交流机制。中国需要着眼于对接各国的发展战略,在共同协商的基础上制定共建“一带一路”的短期、中期和长期规划,建立政府间的定期交流机制,加强各国的政策协调及项目推进,促进相关国家增强自主发展的能力。三是完善文化博览会机制。“一带一路”沿线国家拥有丰厚的文化资源,中国需要大力挖掘“一带一路”文化遗产,举办专项投资与文化交流活动,办好各种文化博览会、国际电影节和图书展览会。

(3)权势与均势维度的策略

第一,团结发展中国家推动世界贸易组织改革。美国不仅实行贸易保护主义政策,而且多次拒绝各国关于尽快开启世界贸易组织上诉机构法官候选人甄选程序的请求,使后者面临事实上的瘫痪状态,也使世界贸易组织改革问题变得更为急迫。2018年11月,中国发布了《中国关于世贸组织改革的立场文件》,提出三个基本原则和五点主张,强调要保障发展中国家的利益。2019年5月,中国向世界贸易组织提交了《中国关于世贸组织改革的建议文件》,为世界贸易组织改革贡献中国智慧。总体来看,中国坚持发展中国家立场,在推动世界贸易组织改革方面也需要进一步团结广大发展中国家,共同维护发展中国家的利益。第二,联合新兴国家提高国际话语权。新兴国家大多具有经济发展快、资源消耗大、进口需求旺盛等特点,这在国际贸易市场有劣势也有优势。在发达国家掌控国际定价权的情况下,新兴国家购买大宗商品或能源产品处于不利的地位,但如果购买量达到一定规模,买家则具有了影响市场价格的能力。近期,中国与印度在购买石油和用人民币结算方面进行接触,被外界解读为要建立“石油买家俱乐部”。从国家利益的角度看,类似这种“买家俱乐部”是一种值得尝试的做法,也可以联合更多新兴国家并将其推广到更多的进口商品领域。第三,坚持联合国领导并维护其权威。尽管联合国并不完美,其作用也有限度,但它是当前最能有效维护绝大多数主权国家利益的国际组织。因此,中国始终支持和维护以《联合国宪章》的宗旨和原则为基础的国际体系和国际秩序,始终支持和完善以联合国为中心的全球经济治理机制。在今后完善国际经济秩序的过程中,中国需要继续坚持联合国的领导地位并维护其权威。

3.3 基于霸权国与大国可塑性的提升路径

霸权国和大国是国际体系中最具影响力的行为体,但由于大国通常具有更强的独立性和自主性,很难被其他国家直接塑造。因此,提升中国的国际地位和战略能力,需要借助大国之间的竞合关系,在观念、规则和行动等方面寻找恰当的着力点,塑造对中国有利的大国关系并完善国际经济秩序。

(1)观念与规范维度的策略

第一,传播不冲突不对抗的理念。战争与和平问题是国际关系领域最核心的问题,事关全人类的生存与发展。不冲突不对抗是中国领导人对构建中美新型大国关系提出的重要理念和实质内容,它不仅适用于中美关系,而且也适用于任何国家尤其是大国间的关系。尽管特朗普政府将中国视为战略竞争对手,但是美国也不希望与中国发生军事冲突。因此,中国需要在国际场合加强传播国家间不冲突不对抗的理念,大力宣传和平共处的思想,从而影响其他国家的思维和行动。第二,传播开放合作共赢的理念。和平与发展是当今世界的两大主题,各国要想实现发展必须和平合作、开放包容、互利共赢。中国取得巨大的发展成就是国际社会公认的,而中国成功的秘诀之一是坚持对外开放、平等合作与互利共赢。为了实现可持续发展,中国需要继续扩大对外开放,寻求平等合作,努力实现互利共赢。因此,中国需要进一步传播开放合作共赢的理念,促使更多国家走上这条共同繁荣的道路。第三,传播遵守国际规则的理念。国际规则是各国应该共同遵守的一般性规范和原则,大多不具有强制效力,也没有专门的执行机构。但是,国际规则体现了参与国的理念和价值取向,违背国际规则必然有损于该国的国际形象和软实力。作为一个负责任大国,中国应进一步传播遵守国际规则的理念,坚持参与就要遵守、未修改就必须遵守和未参与就没有发言权的立场,让那些选择性遵守国际规则的国家失去国际信誉。

(2)规则与制度维度的策略

第一,建立“撕标签”的对外传播机制。近年来,西方国家利用掌控国际话语权的优势,不断给中国“贴标签”,如所谓的“锐实力”、“修正主义者”、“经济渗透”等,中国需要采取有针对性的对策。一方面,区分对内对外宣传。内宣和外宣的功能不同,宣传部门、学界和智库的相关人员需要注意区分,避免把对内宣传的内容过多地用于对外宣传工作,反之亦然。另一方面,加强对外传播力度。在对外宣传中,中国的相关部门和人员尤其要注重揭批反华宣传给中国贴的各种“标签”,注重对外传播的手段和效果。针对重要的议题,相关部门和机构及时召开新闻发布会,以多种文字发布相应的“白皮书”,必要时可借助联合国大会等重要多边国际场合进行传播,尤其要注重对周边国家的传播。第二,推动建立区域一体化机制。区域经济一体化是经济全球化的重要体现,也是促进东亚地区持续增长的有效途径。在经济全球化和自由贸易受到西方主要国家挑战的情况下,中国需要联合东亚国家,加快建立区域一体化机制。一方面,中国要在加快中日韩自贸区谈判的同时,推动中日韩与东盟十国的自由贸易谈判,尽快建立东亚自由贸易区。另一方面,中国需要加强与印度和日本等地区大国的沟通,共同推动具有自由贸易性质的区域全面经济伙伴关系(RCEP)的谈判进程,尽快完成谈判并签署相关协议,建成世界上最大的自贸区。第三,尽快启动中欧自贸区谈判。在美国推行经济民族主义和贸易保护主义的背景下,日本与欧盟加快了自由贸易谈判。因此,中国也需要在推动东亚自贸区建设的同时,加快与欧盟的自由贸易和投资协议谈判,尽快启动中欧自贸区建设。此外,如果英国成功实现“脱欧”,中国还可以考虑与英国的自贸区谈判。

(3)权势与均势维度的策略

第一,稳定与美国的经贸关系。美国不仅是唯一的超级大国,而且是中国最大的单一国家贸易伙伴,因而必须稳定中美经贸关系。一是妥善处理两国的贸易摩擦,避免使之损害中美关系的稳定。二是在稳定双边关系和贸易关系的基础上,维持中美双边投资水平,在条件适合时继续推动中美投资协定。三是促进中美基础设施合作,包括基础设施投资和第三方市场合作。第二,深化与金砖国家的合作。金砖国家是中国推动二十国集团在全球经济治理改革方面发挥作用的重要依托,也是中国加强国际经济合作的重要对象,需要继续深化与它们的合作,尤其是加强与俄罗斯的战略合作。然而,目前除了中印之外,其他几个“金砖国家”的增长缓慢,巴西近期与美国的关系更为密切,甚至宣称放弃发展中国家的待遇,这都是深化“金砖国家”合作需要克服的障碍。第三,协调与其他发达国家的立场。除了美国之外,欧洲国家与日本也是中国需要努力与之协调好关系的发达国家。一方面,日本面临特朗普政府的压力和冲击,有与中国合作的和需求和意愿,中国可以在“一带一路”具体项目和第三方市场方面与日本加强合作。另一方面,欧洲国家在主权债务危机、难民、恐袭、英国脱欧等因素的影响下,普遍经济增长乏力,中国可以与欧洲国家加强经贸与投资领域的合作,在应对气候变化方面协调与欧洲的立场。