轨道交通信息模型管理系统在广州地铁施工中的应用

2019-10-10田炳权

田炳权

(广东省工业设备安装有限公司,广州 510080)

1 工程概况

广州地铁三号线机场北站为三号线北延段终点站,位于新白云国际机场T2 航站楼停车大楼以及交通中心的地下层。车站埋深约为17.5 m,总长约为262.5 m,总宽约为63.8 m,总建筑面积约为27 585 m2。属于深埋双层站厅、侧式站台站。

广州地铁采用BIM 工作平台进行施工管理,工程的施工部署与传统施工管理方式存在较大差异,涉及较多新技术。

2 应用情况简介

广州地铁应用基于BIM 的“轨道交通信息模型管理系统”开展项目管理工作[1]。“轨道交通信息模型管理系统”为业主、监理、施工承包商、集成服务商及设备材料供应商等各参建方的高效协同工作提供统一的管理平台。为满足不同用户、不同使用环境及不同功能的个性化应用需求,该系统设置客户端(C/S)、网页端(B/S)及移动端(M/S),实现全方位管理。该系统主要分为资源、进度、安全质量、档案资料、考核等几大功能模块,对机电工程“进场准备—施工过程管理—工程验交—缺陷责任期”建设全过程管理[2]。

3 基于“轨道交通信息模型管理系统”的施工管理

3.1 安全管理

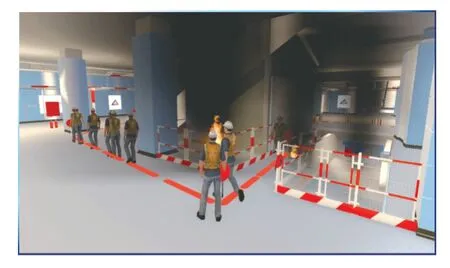

工程安全管理,一直是工程承包企业工作的重中之重,传统的安全管理能够采用的管理手段和工具还非常有限,现在可以通过BIM 和VR 技术,为工程安全管理及教育,提供更加便捷的技术手段[3]。基于真实项目BIM 施工模型,搭建标准化施工工地,在软件里集成工程中常见易发的各类工程事故和安全考核要点,通过VR 交互体验的方式,将工程事故进行再现。让工人在虚拟游戏场景中感受生死一瞬,这对其建立永久的安全意识是最有效的方法,绑定身份证进行实名考核上岗,将岗前安全教育落在实处。如图1 所示。

图1 安全事故虚拟演练Fig.1 Safety accident virtual practice

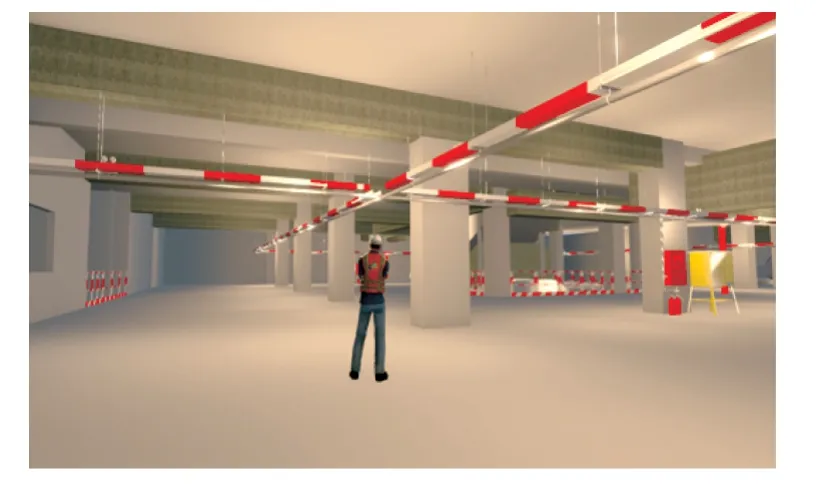

临时设施是为工程建设服务的,它的布置将影响到工程施工的安全、质量和生产效率,三维全真模型虚拟临时设施对施工单位很有用,可以实现进行临时设施的布置及运用,还可以帮助施工单位事先准确地估算所需要的资源,以及评估临时设施的安全性,是否便于施工以及发现可能存在的设计错误,并根据所做的施工方案,将安全生产过程分解为维护和周转材料等建造构建模型,将它们的尺寸、重量、连接方式、布置形式直接以建模的形式表达出来,选择施工设备、机具,确定施工方法,配备人员。通过建模,可以帮助施工人员事先有一个直观的认识,再深入研究怎样去施工和安装。应用BIM 技术,建立地面临时设施模型,合理规划场地,临时消防设施的布置,将临时动力配线、照明配线、视频监控线等所有站内临时线缆集成在综合线槽中,避免传统施工中常见的临设频繁前移带来施工成本的增加,还可以同步布置施工场地各种指示标志。临时设施采用标准化构件,可重复使用,节约成本,符合绿色环保施工的理念。如图2 所示。

图2 临时设施布置Fig.2 Temporary facility arrangement

按照要求设置的安全设施模型中可以直观表现成各类安全风险点。利用BIM 根据项目施工计划合理布置危险源动态管理,针对施工风险点有目的地做好防护措施动态跟踪,实时更新,逐一做好安全管理的闭环工作[4],及时将安全隐患及防护措施情况录入“轨道交通信息模型管理系统”中。利用BIM 技术来构建安全培训工作数据库,保证项目施工人员可以在多维的环境中,不断熟悉项目施工方法,安全利用各种项目施工机械。现场生产仅有安装工作,减少了大量高空及动火作业,并避免多处设置生产区,减少了临电的私拉乱接现象,满足临时施工规范[5]要求。如图3 所示。

与传统安全管理方式对比,使用BIM 技术的安全管理施工现场,安全文明施工环境明显提高,有效提高施工人员的安全生产意识,从而很好的杜绝安全事故的发生。

图3 安全设施模型数据库Fig.3 Safety facility model database

3.2 质量管理

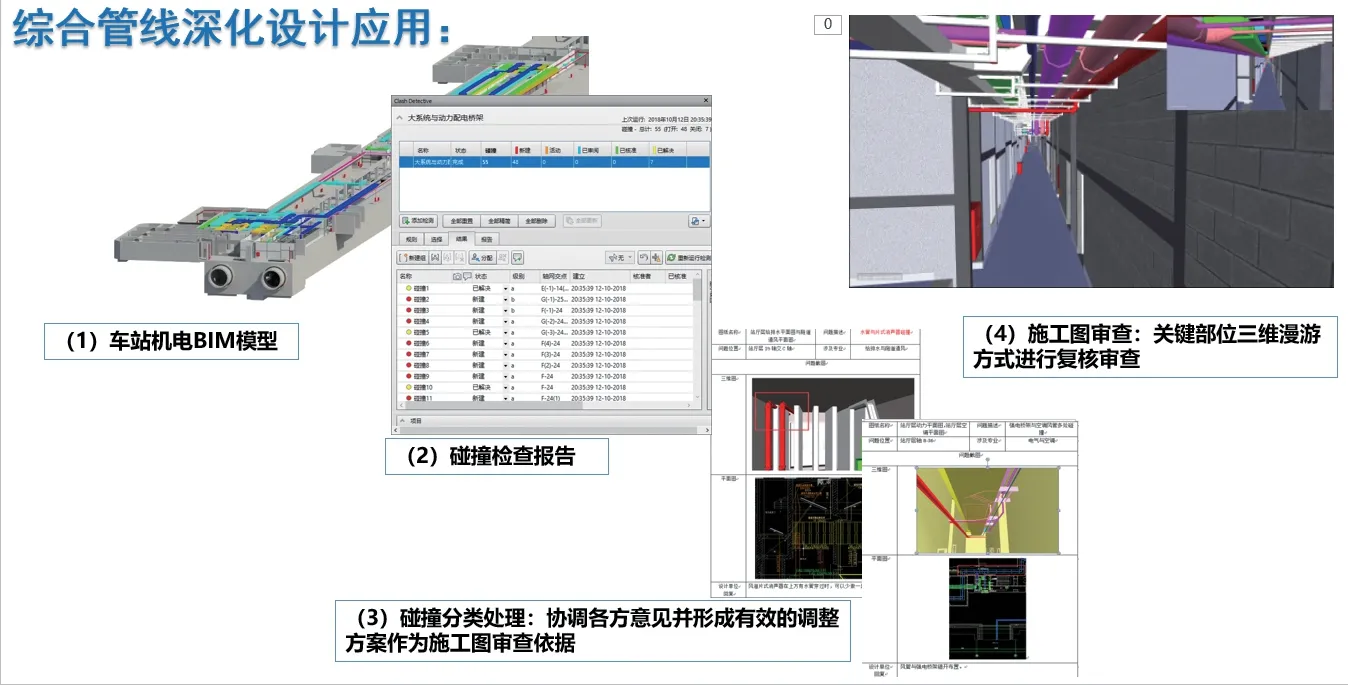

为进一步提高施工质量,有效减少施工总工期,BIM 小组针对原设计图纸进行深化设计, BIM 模型深化设计阶段主要有以下几个阶段。

1) 对图纸进行深化设计,通过BIM 技术对车站各专业合模和管线深化设计,对管线碰撞进行分类并记录,简单的管线碰撞采取避让的方式进行调整,涉及重要部位碰撞的,需各方进行协调做出方案并在模型上审核后方可实施。

2) 合理调整机房设备管道布局,为保证日后各台主机能有足够的检修空间。通过对各台设备及管线系统信息的集成,Revit 设计软件对设备管道平面布局进行合理化调整,减少管线碰撞,合理美观布局综合管线,确保所有设备要留有足够的检修空间,如图4 所示。

图4 综合管线优化碰撞检查Fig.4 Integrated pipeline optimization collision check

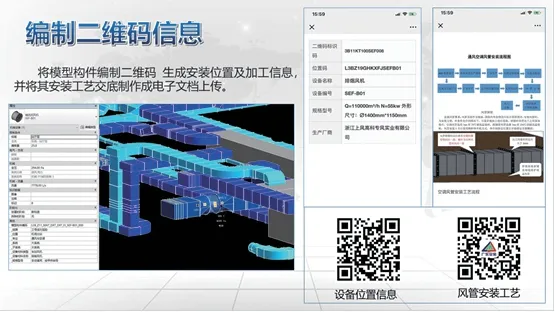

3) 综合考虑周围环境及其他系统管线影响,经过优化排布设备区走廊的各路系统管线合理排布及分段,将模型构件编制生成二维码、安装位置及加工信息,便于管段在工厂预制加工、方便后期运输及现场装配安装,如图5 所示。

图5 编制二维码信息Fig.5 Preparing QR code information

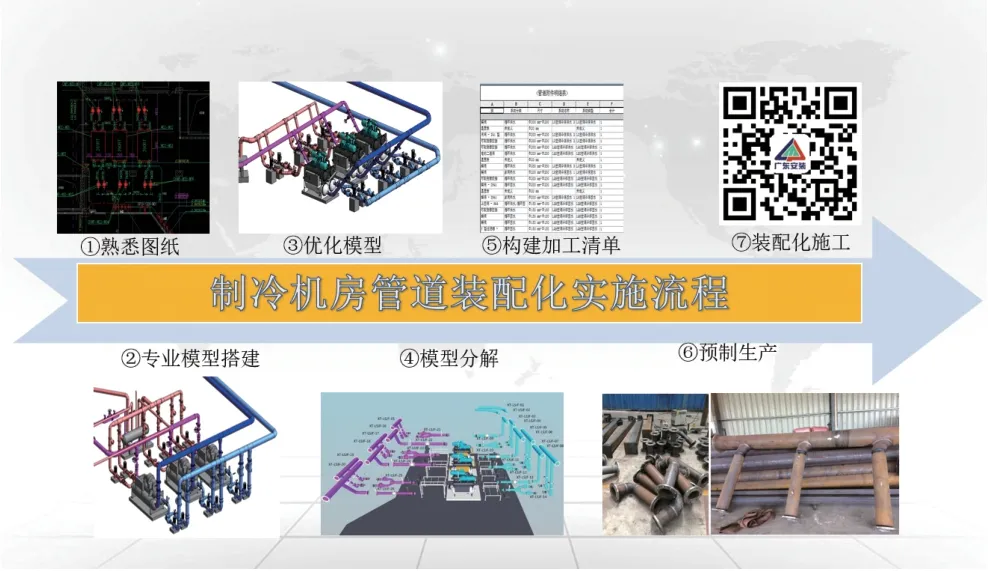

4) 机房管道装配化施工,利用BIM 技术优化降阻管路,尽可能减少管道弯头,降低水阻力,节省机房空间,自主完成机房从精确建模、工厂制造到现场装配,全过程解决方案,压缩施工工期,提高工程质量、提升工作效率,如图6 所示。

图6 机房管道装配化施工流程Fig.6 Equipment room pipeline assembly process

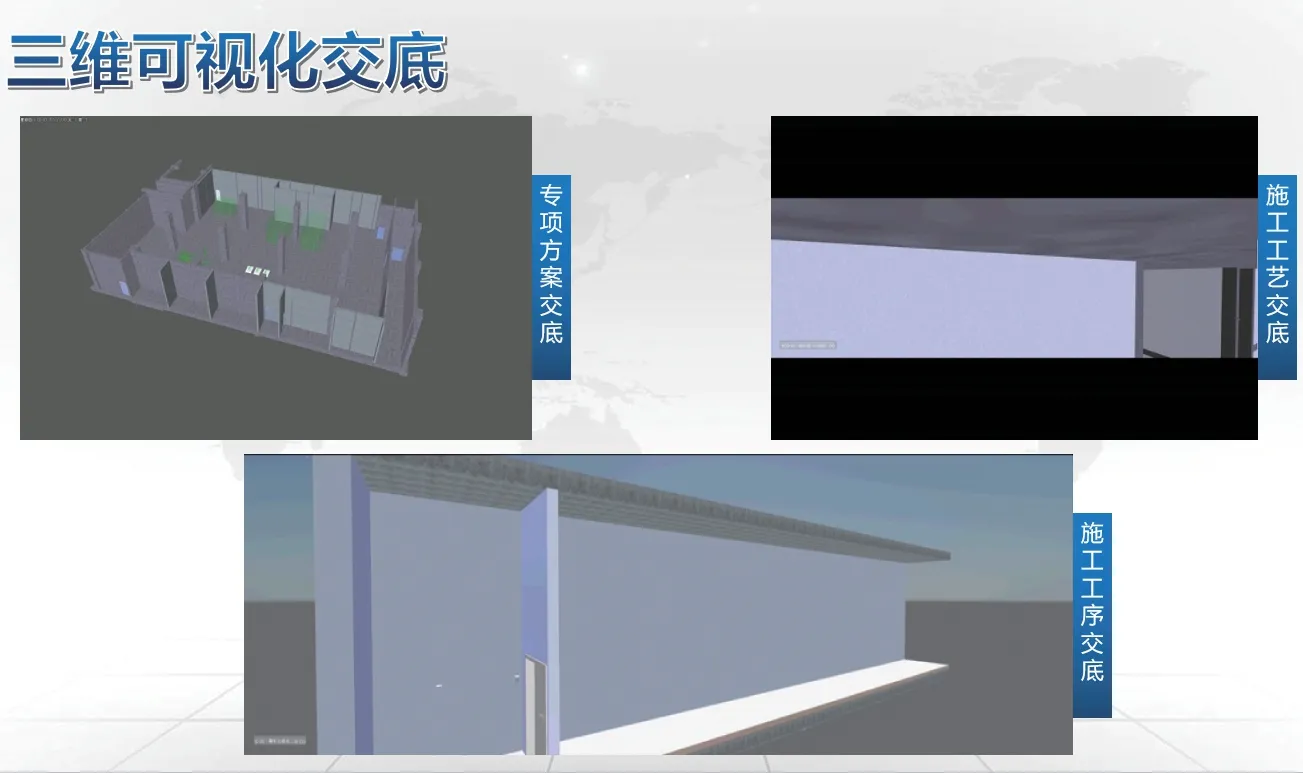

5) 可视化交底:通过三维能真实再现施工过程,将每个施工细节通过三维软件展现出来,提高施工人员的工作效率,使工程施工变的更加简单,能有效的将施工技术通过三维模型传递给施工人员,让交底不再平面化,如图7 所示。

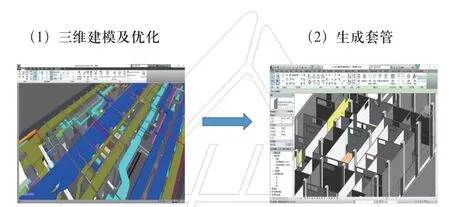

6) 套管定位:过墙套管传统施工方式是装修墙体砌筑完成后再进场施工,采用后凿墙、后刨沟等方式。利用BIM 技术,使用MAGICAD,可以在未砌墙时就准确定位套管位置,完成各机电套管的吊装,能降低损耗,提高施工效率,如图8 所示。

图7 三维可视化交底Fig.7 3D visualization technical presentation

图8 模型优化套管定位Fig.8 Model optimization casing positioning

BIM 施工模型建置完成后,承包商必须依照BIM 模型数据来施工,工程师在现场可以携带平板计算机,以云端方式打开模型现场比对,或现场量测尺寸验证是否合格,亦可以使用数字相机拍照比对方式来查核施工质量[6]。质量巡检过程中发现的问题,通过在模型上“按图钉”的方式进行记录,并相应触发整改派工单等一系列流程,整改完成由监理确认后,整改流程方闭合,完整记录质量问题及处理情况,从源头上消除了大部分的工程质量通病,提高工程质量。

3.3 进度管理

通过BIM 与Project 施工进度计划相链接,将空间信息与时间信息整合在一个动态跟踪可视的4D模型中,进行虚拟施工以后,检查时间节点与施工进度之间的状况是否匹配,进度计划设定是否合理,工序与工法能否顺利以及其进行对工程进度的影响程度,这些都可以一一模拟出来,导成数据报表,进行量化分析,从而制定一套切实可行的施工方案,优化管理。

在项目建造过程中合理制定施工计划、精准掌握施工进度,从而对设备、材料等优化库存和进场时间,对交叉作业进行合理布置[7]。同时通过派工单,将现场实际进度完成情况反馈回“轨道交通信息模型管理系统”中,与施工计划进行对比、分析纠偏,实现施工进度控制管理,以缩短工期、降低成本、提高质量。派工单是指根据审批过的施工计划创建派工单,将施工任务以单的形式创建出来,包含作为人员信息、设备材料、工序指引以及安全措施等。对于日常施工过程管理,系统以派工单形式为运行核心,为建设方、监理方和施工方提供施工过程信息跟踪控制功能。具体工程包括:1)通过派工单指定施工任务、人员、设备材料等并提交监理方审核,审核通过后方可施工;2)派工单完成后需要在系统内提交相应的交付物,并可在模型中显示施工完成情况,对未及时完成施工任务及时预警;3)系统从派工单中提取实际进度数据,并与计划进度比较,分析工期进度情况。此外,系统将根据每日派工单内容自动生成施工日志等档案资料,以形成后期运维知识库。

传统施工管理中,由于各专业分包人现场管理角度不同,材料设备进场节点和施工进度计划各自为政,造成施工现场作业面和安装空间冲突较多,在新的BIM 管理系统中,在施工计划的安排上,应以网络技术为纲,常规设备安装与装修为核心,电气和通风空调系统安装为主线,首先是对施工进度计划进行分析,把与现场不符、不利于项目控制及人力资源没有得到良好配置的问题,一一罗列。然后再收集各个班组的实际工效,根据他们的工效计算出这个版本的计划存在不合理问题。根据现场的实际工效,优化流水线路之后,再将施工计划转化成人力资源曲线,使曲线尽量平滑,依次修改进度计划,最后报上审核。将项目的暖通,给排水,配电和自控系统等BIM 模型建立完成并上传至平台,与进度进行关联,模型按照进度进行生成动画,并可实时查询不同阶段所属进度状况下的工程量情况,与实际进度进行比对,分析找出关键线路滞后的原因,有针对性的协调解决相关问题,为施工的顺利开展奠定基础。

3.4 造价管理

设计变更修改反映至BIM 模型中,更新至“轨道交通信息模型管理系统”,并将设计变更相关依据和资料录入系统中与模型相关联。通过添加设计变更,可以有效保证BIM 模型的正确性,从而有效避免模型信息落后导致的决策失误形成返工。系统提供设计变更及查询功能,每次变更的模型版本和相关的设计文件都将记录在系统内,应用新的模型以及模型变更的依据统一在系统中体现,实现变更的可追溯性。

工程定额设置:在BIM 模型统计出工程量的基础上,选取相应的定额子目。

工程量维护:对于模型中未体现的工程量(如试压、调试等),添加相关联的定额子目。

工程概预算:对应的定额子目成生预算,进行人、材、机价差调整及主材设备价的录入。

措施项目计价表:对应各专业的措施项目,可调整各项措施的费率。

工程费用表:对应各专业费用表,生成最终的工程造价。

BIM 技术以参数化3D 建模方式衍生出平面、立面、剖面及预算报表,协助各专业数据整合,可达到降低成本、缩短设计周期、低图纸设计错误率、高质量与快速设计变更[8]。

3.5 其他管理

3.5.1 调试管理

通过调试派工单,将单机调试、接口调试、系统联调等各阶段的调试信息录入系统,并与模型相关联。

3.5.2 档案资料管理

实体工程完成后,即刻将相应档案资料录入“轨道交通信息模型管理系统”中,包括结构化数据及签字盖章后的扫描件,实现档案资料归集与工程实体进度同步。

4 总结

通过轨道交通信息模型管理系统对整个施工项目进行全方位管理,能有效的对现场施工安全质量及施工进度进行实时的监督与管控,并且能实现数据信息同步更新,保证施工管理安全、提高施工效率、降低施工成本,真正意义上实现广州地铁轨道交通的数字化、信息化的新型管理理念。