铁路信号基础装备雷电防护智能化技术及发展

2019-10-10徐宗奇

徐宗奇

(北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,北京 100070)

1 概述

雷电是人类最早观察到的自然现象,其本质就是“放电现象”。直击雷是指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电,放电电流通过被击目标流入大地的现象。直击雷伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用,可以危及地面的森林、草原、人、畜和建筑物、建筑物内电子设备和人。据统计,全球平均每秒产生大约100 次地闪(每天大约800 万次),对电力、航空航天、信息通信、电气化铁路、石油化工等重要基础设施的安全构成严重威胁,雷电是联合国公布的十大自然灾害之一。

2 国内铁路防雷技术发展及智能化水平现状

2.1 发展历程

国内铁路发展经历了电气集中设备向电子集成设备的过渡,也经历了非电气化铁路向电气化铁路的过渡。早期电气集中设备或非电气化铁路雷电耐受水平高,遭受雷击损坏的风险相对较低,铁路整体雷电防护需求不强,防护技术发展较慢。21 世纪以来,以6502 电气集中为代表的继电联锁系统被效率更高、性能更强的计算机联锁系统逐步代替,加之列车运行调度指挥系统、调度集中系统、列控中心设备、信号集中监测等计算机类电子设备的大量上道运用、防雷技术的发展和国内对信号防雷认识的不断深入,信号设备对雷电的防护逐步得到重视。

2008 年以后,国内高速铁路快速发展,相对普速铁路,高速铁路引入较多新技术,产生了新特点,如:高架桥的敷设、无砟轨道技术的应用等,这些新技术和特点恶化了线路电磁环境。2011 至2012年底,中国通号研究设计院集团公司组织在全路范围内开展了信号机械室电磁环境调查,并对ZPW-2000A 轨道电路进行了全面的防雷测试。2012 年底,原铁道部根据现场调查结果及整改建议发布了《铁道部运输局关于印发〈ZPW-2000A 轨道电路整治会议纪要〉的通知》(运电信号函[2012]640 号),要求全路范围内开展信号机械室电磁环境整改,客专范围内开展ZPW-2000A 防雷性能加强措施。

2.2 现状

国内高速铁路是高度集成、装备关系复杂、耦合度高的巨大系统,雷电科学与防护工程则是涉及整个高铁网络运行安全和可靠性的关键要素之一,是国内高铁在技术自主创新过程中不可缺少且必须解决的一项关键核心技术。加之国内高速铁路有着线路里程长、全天候运营、线路复杂等特点,面临的雷电科学与防护工程问题更加严峻。主要体现在以下两个方面。

1)无雷电活动监测手段,缺乏符合自身特点的差异化防护体系,防护效率不高。

首先,国内高铁主要集中分布在雷电活动频繁的中东部和沿海地区,国外高铁主要集中在日本和欧洲,其纬度接近或高于国内东北地区,雷电活动相对较弱,因此国内高铁遭受雷击的风险远高于欧洲和日本。其次,国内高铁有着自己的技术特点。为了获得更平稳的运行环境,国内高铁多为高架线路,如:京沪线80%以上、武广线90%以上,这大大提高了电牵系统、供电系统和轨旁弱电系统的雷击风险;无砟轨道技术的广泛应用使得雷电在系统中传播过程中的对地电位大幅提高,故障风险大幅提高;综合接地技术使得铁路所有设施和装备融为一体,电磁耦合紧密。而高铁在“引进—消化—再创新”的过程中,多沿用或借鉴上述国家的高铁防雷标准体系,无法满足国内强雷暴活动天气和技术特点的要求,同时也不能满足高铁走出去战略需求,例如承建印度尼西亚“雅万高铁”所在的区域雷暴日达到300天以上,亟需针对强雷暴天气下高速铁路装备体系的防护方法研究和防护措施研发,建立针对不同雷电环境的差异化雷电防护体系。

2)无智能化分析手段,雷击故障处置效率低下

我国高铁是世界上装备率最高的国家,高装备率同时意味着雷击故障风险的提升。雷击故障具有随机性强、影响范围大、排查难度大的特点,然而当前高铁雷电缺少必要的观测方法和数据,智能化定位和排查手段缺失,一旦发生往往严重影响列车运行。以南方某铁路局为例,2014 至2016 年,高速铁路通信信号设备每次雷击故障影响时间均超过1 h,如表1 所示。

表1 南方某路局2014至2016年信号设备雷电故障情况表Tab.1 Table of lightning fault conditions of signal equipment of a railway bureau in south China from 2014 to 2016

3 国外铁路防雷技术发展及现状

欧洲和日本是高速铁路较为集中的地区和国家,同样面临雷电引起的铁路设备故障和防护问题,国外均采取了雷电活动监测和故障定位技术,提升防护的智能化水平。

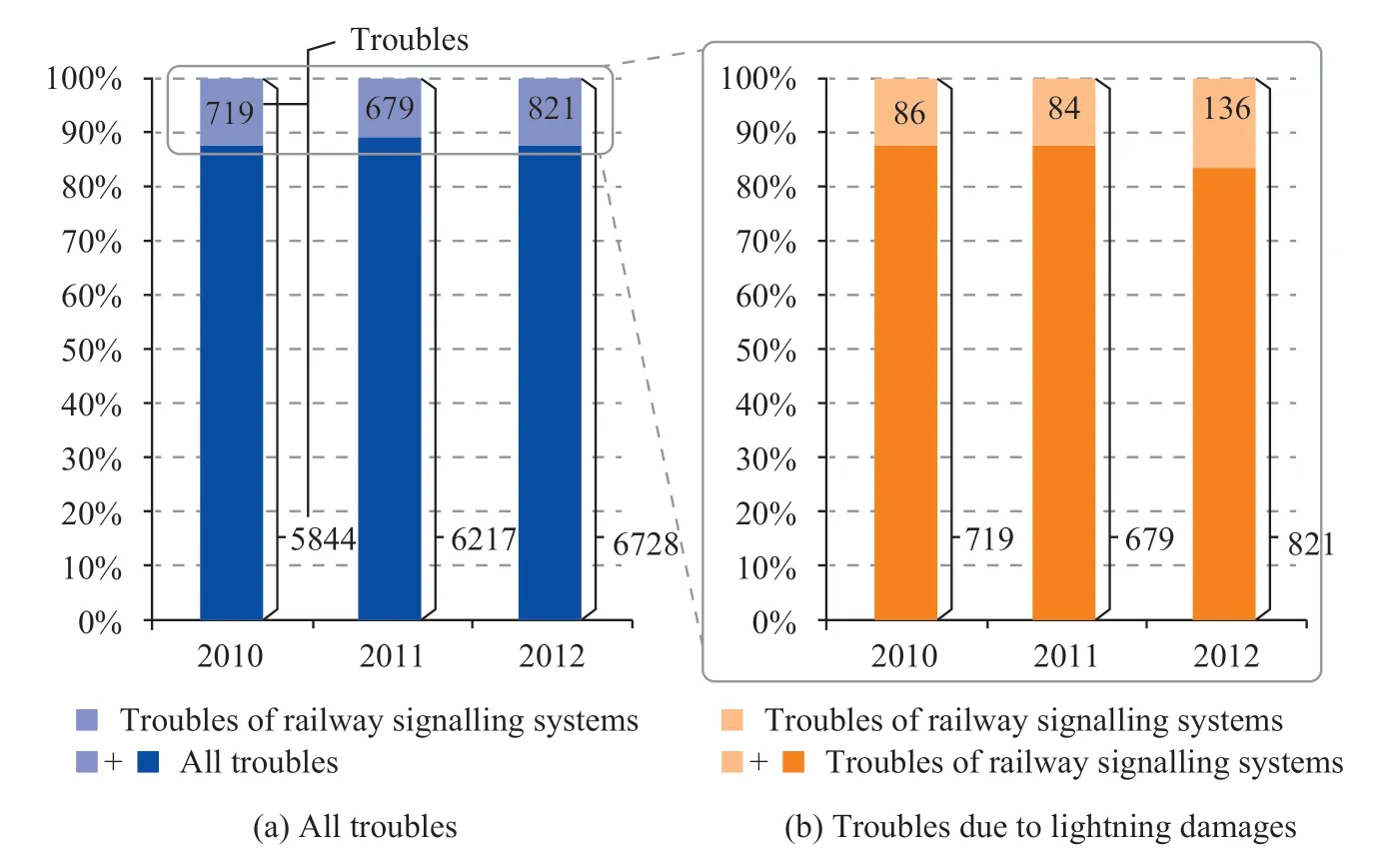

日本信号系统故障占总运行故障约10%,雷击引起的信号设备故障占信号设备故障总数10%~20%,统计如图1 所示。

图1 日本信号系统雷击故障分布情况Fig.1 Distribution of lightning fault in Japanese signal system

同时,日本全国新干线装备了雷电活动监测系统,根据监测系统历史数据和线路的重要程度,将全国铁路雷电防护划分为3 个级别:A、B 和C级,最高等级为A 级。

2010 至2013 年,英国铁路每年雷击影响192次,每次雷击导致361 min 的延时。他们采取了雷电故障定位技术,提高处置效率,降低延时时间。

4 铁路雷电活动定位及故障诊断系统

铁路雷电活动定位及故障诊断系统能够有效实时监测铁路线路沿线雷电活动和分布情况,指导装备和工程的差异化防护设计,提升防护效率;同时,结合雷击故障诊断,准确识别雷击故障,及时给出雷击入侵途径和故障设备位置,提高故障处置效率。

4.1 铁路雷电活动定位功能

雷电活动覆盖面广、随机性强,广域地闪监测可通过探测雷电地闪产生的VLF 电磁波,定位地闪发生位置、反演其强度等特征参数。但是,地闪电磁波信号传播易受到山体、水系影响,低幅值雷电信号衰减畸变尤为明显,特征减弱,准确探测难度很大。

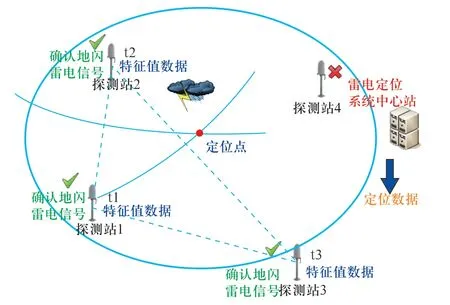

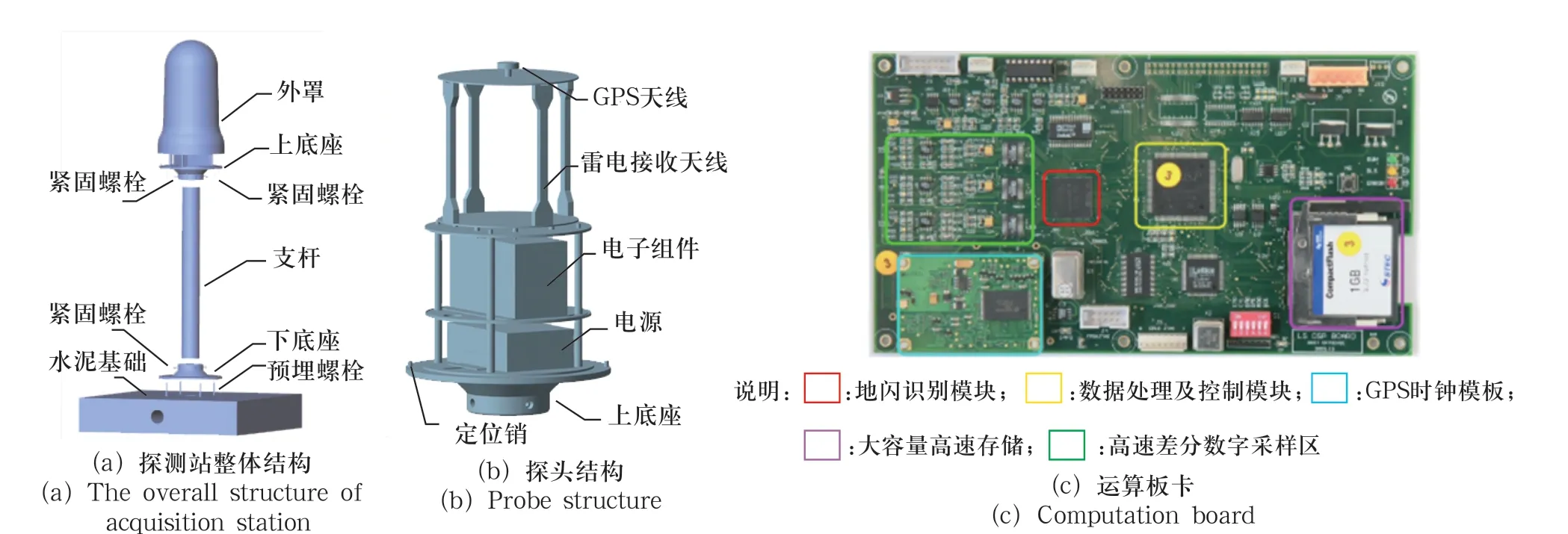

铁路雷电活动定位系统根据雷电回击通道工程模型,计算回击通道电磁特征参数,根据多个参数给出雷击通道位置,如图2 所示。能够全自动、大面积、高精度、实时雷电监测系统;实时遥测并显示云对地闪击的时间、位置、雷电流峰值和极性、回击次数以及每次回击参数。

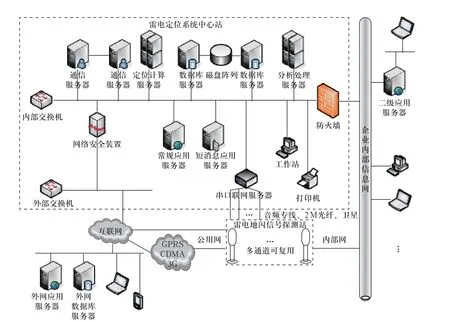

雷电定位系统包括雷电探测站、雷电系统中心站和用户工作站组成,可实现中国铁路总公司、路局和站段三级监控,如图3所示。

图2 雷电活动定位系统工作原理示意图Fig.2 Working principle diagram of lightning activity positioning system

雷电探测站探头有GPS 天线、雷电探测天线、电子组件和电源组件组成,如图4 所示。

配合上位机软件,查询实时的或历史的线路雷电活动和分布情况,如图5 所示。

4.2 轨道电路雷电故障诊断功能

图3 雷电活动定位系统结构拓扑图Fig.3 Structure topology of lightning activity positioning system

图4 雷电活动系统结构组成图Fig.4 Structure composition diagram of lightning activity positioning system

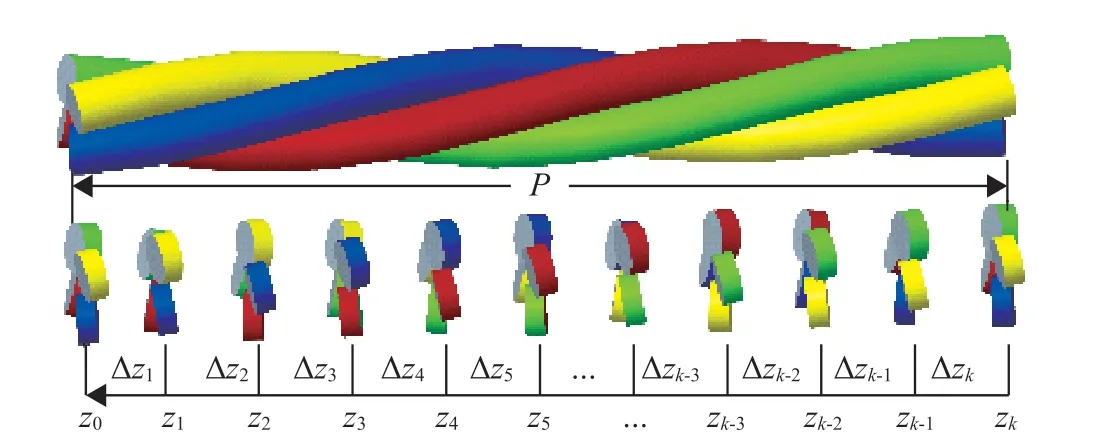

轨道电路是最易遭受雷击的信号设备之一,其故障处置效率的提升能够有效降低故障延时时间。轨道电路传输距离长,雷电属宽频暂态电磁信号,其在轨道电路中的传输模型较为复杂。采用有理函数逼近和电网络等值计算等方法,建立了雷电0 ~10 MHz的宽频模型,并据此建立了信号系统雷击暂态宽频计算模型,提出了基于铁路内屏蔽数字信号电缆的暂态计算方法和模型,如图6 所示。

轨道电路雷电故障诊断功能能够实现:

雷电入侵途径确认:结合雷电活动定位功能,根据雷电信号在轨道电路系统的传输特性,确认雷电入侵通道,为故障排查和后续整改提供支撑;

故障设备快速定位:实时给出雷击故障设备位置,给出排查建议,提高雷击故障处置效率;

图5 雷电活动定位系统上位机软件显示图Fig.5 Display diagram of upper computer software of lightning activity positioning system

图6 铁路内屏蔽数字信号电缆剖分模型Fig.6 Dissection model of railway shielded digital signal cable

雷击故障辨别:在雷雨季,现场难以查找的事故,常会定性为雷害事故,这样就可能未及时发现和处理非雷击事故,从而埋下再次发生故障的隐患,可能引发更大范围故障。

5 雷电防护智能化发展方向

5.1 雷电活动定位及故障数据的深度挖掘和应用

长期以来,铁道系统防雷设计主要采用气象部门提供的雷暴日分布和电力行业标准推荐的雷电流幅值概率分布,在普速铁路接触网雷电防护中取得了成效。但此做法不能准确反映铁路沿线走廊雷电活动分布特征,可能对高速铁路系统雷电防护设计造成较大偏差。

若全路装备雷电活动定位及诊断系统,每年将会有海量数据和历史数据,基于此类数据绘制铁路线路走廊雷电地闪密度分布图,可应用于工程防雷设计阶段和已有工程的技改项目。同时,通过数据深度挖掘,可为装备防雷性能提升、优化差异化防护设计、雷电科学与防护工程相关基础性研究提供有力的科学支撑。

5.2 雷电预警技术的应用

目前雷电预警多为气象部门根据大气活动情况提供的云层中放电的概率情况,而真正对设备造成影响的是云层与大地放电后的“地闪现象”,此类电磁现象目前尚无有效的预警手段。

未来应进一步研究和探索建立广域雷电监测与局部大气电场测量相结合的雷电预警系统,为构建铁路系统的“主动防雷体系”奠定基础。

5.3 工电联合的雷电活动定位和故障诊断技术

电气化铁路条件下,供电专业是最直接面对雷害的专业,其接触网及支柱极易遭受直接雷侵袭,每年因雷击造成跳闸时有发生,雷击故障发生后,故障查找也极为困难。

在工电专业联合一体化的背景下,大力推广智能化雷电防护技术在供电专业的应用,可有效提升防护效率,更加凸显工电资源整合的优势。