自主治理理论视角下农村环境污染治理研究

2019-10-09姚纪文

姚纪文

[摘 要]农村环境污染问题不仅直接威胁到村民的身体健康,影响村民生活质量水平,也制约着农村经济社会的进一步发展。以自主治理理论为基础,通过对我国沿海省市A农村的实证调查研究分析,在一定程度上证明以自主治理理论为基础的农村环境污染治理是可行的且具有其必要性,并且通过发现现实中存在的一些制约因素,对未来农村环境污染自主治理的推进提出思考。

[关键词]农村;环境;治理;自主治理

[中图分类号]D422.6[文献标识码]A

农村环境污染问题是我国现如今所面临的一个公共难题。改革开放以来,农村社会经济改革进程不断加快,这为农村带来了舒适与便利的生活及生产条件,但与此同时,也给农村带来了日益严重的环境污染问题。通过从自主治理角度研究农村环境污染,有利于提升村民参与公共事务治理的能力,同时,也使政府制定环境保护政策更加具有针对性,有助于激发政府和全社会对农村环境污染的关注、帮助与支持,对于促进农业生产和农村生态环境可持续发展具有重要意义。

1农村环境污染治理的理论基础:自主治理理论

近年来“治理”一词的运用越来越广泛,这个概念的不确定性和模糊性并没有妨碍人们运用它来表述思想。俞可平教授认为,治理是一种公共管理过程,也是一种公共管理活动,是指民间的或官方的公共管理组织在一个既定的范畴内运用公共权威维持社会秩序,满足社会公众的需要,其目的是运用权力去引导、规范和控制公民的各种活动,从而最大限度地增进公共利益。Joseph Eugene Stiglitz认为公共产品是指这样一种物品,在增加一个人对它的分享时,并不会导致成本的增长,即它们的消费是非竞争性的,而排除任何个人对它的分享时,都要花费巨大成本,即它们是非排他性的。农村环境属于公共物品,其消费具有非竞争性并且具有非排他性的特征。正如亚里士多德所说“凡是那些属于最多数人的公共事物却常常是最少受人照顾的事物,人们时常关心着自己的所有,而忽视公共的事物”。村民们把农业生产或者自家生活所产生的垃圾清除出自己的田地或庭院,丢弃在公共环境中。当随意丢弃垃圾成为村民们的行为习惯时,村民们会考虑到自己爱护环境无法对环境起到任何实质性的影响,因而不去保护环境,当所有人都按照这样的想法行事时,环境污染便越发严重。

Elinor Ostrom从对公共池塘资源案例的研究着手,证明在“公有”和“私有”之间存在着第三条道路,即通过“自组织”有效地实现公共池塘资源共享者的自主治理,因此,市场与政府之外存在着一种治理模式,也即公共池塘资源的自主治理。农村具有大量社会资本存在、小规模集体优势以及广泛的相似性利益的前提条件,通过一定的触发因素对村民加以动员,通过采取选择性的奖惩方式,建立监督机制与可信承诺,最终达到共享规范的内在化的目标,从而有效解决村民在环境问题中集体行动“搭便车”的困境,促进农村环境污染问题的解决。以自主治理理论为基础的农村环境污染治理具有一定的可行性,面对市场失灵、政府失灵的困境,村民自主治理可以成为一条有效的环境污染治理路径,以此来解决农村环境污染治理这道公共难题。

2 农村环境污染自主治理的实证研究:A农村的调查

2.1 A村的状况

A村位于天津市东部,汉沽区西部,滨海新区北部,地处京津塘三角地带,紧靠汉沽城区,南部与中新生态城相近,西靠清河农场,东邻蓟运河。A村行政辖区面积为452.1hm2,基本农田保护区为80.7hm2,一般农田地区为229.8hm2,城镇建设用地为68.7hm2,林业用地区为10.9hm2。全村共有51户,共计253人。

2.2 调查的基本数据情况

为进行本文的实证研究,笔者走访了A村,以户为单位,实際采访了55位村民,回收有效问卷总共55份。虽然本次调查的数据样本数目有限,但是笔者尽量在调查方法上进行弥补,确保取得样本数据的质量,而且在发放问卷的过程中加以访谈调查的方式,获得了宝贵的访谈资料,充实了调研的数据。

为更加深入地了解A村的具体情况,问卷的第一部分设置为个人及家庭基本信息调查。调研数据结果表明,此次调查对象以男性居多,占总体的64.71%,女性较少,占总体的35.29%,其中,55岁以上的村民,占总体的1.96%,30~55岁的村民占总体的9.8%,30岁以下的村民占总体的88.24%。在受教育程度方面,小学及以下教育程度的村民占3.92%,初中教育程度的村民占1.96%,高中(或中专)教育程度的村民占9.8%,大专(或高职)教育程度的村民占1.96%,大学本科及以上教育程度的村民占82.35%。在家庭主要收入来源的问题中,选择外出打工的村民最多,占58.82%,选择家庭农业的村民占17.65%,选择经商的村民占5.88%,选择其他收入的村民占17.65%。调查中,家庭总收入范围在6~9万元之间的比例最高,占27.06%,在1~3万元之间和9~12万元的比例分别为15.69%和13.73%,1万元以下和9~12万元的比例均为9.8%,12万元以上的比例最低,占3.92%。在被问及参与本村公共事务治理的情况时,64.71%的村民选择偶尔参与的选项,33.33%的村民选择从未参与的选项,1.96%的村民选择经常参与的选项。

2.3 农村环境污染自主治理实证分析

2.3.1 农村环境污染总体评价与认识分析。问卷对村民当前农村环境污染情况的总体评价和认识设置了两个问题:一是“您认为如今农村的环境污染状况如何”,调研数据统计显示,19.61%的村民选择较不严重的选项,52.94%的村民选择较严重的选项,27.45%的村民选择很严重的选项。二是“您认为农村环境污染状况未来将会是如何发展的”,调研数据统计表明,认为由坏变好的村民最多,为64.71%,21.57%的村民选择由好变坏,7.84%的村民选择一直不好,5.88%的村民选择一直较好,如表1所示。

2.3.2 农村环境污染治理需求分析。问卷针对村民的环境保护的需求主要设置了三个问题:一是关于“该村的环境污染对生活影响程度”的调查。数据统计结果显示,9.8%的村民认为很严重,39.22%的村民认为严重,45.1%的村民认为一般,只有5.88%的村民认为基本无影响。二是“当前对村民的生活影响最大的环境污染问题的种类”。调查数据表明,选择水污染的次数为40次,选择日常生活垃圾污染的次数为44次,选择噪声污染的次数为14次,选择畜禽粪便污染的次数为8次,选择秸秆焚烧的次数为15次,选择农药化肥污染的次数为18次。三是关于“农村人居环境满意度”的问题,调研的统计数据结果表明,3.92%的村民很不满意,39.22%的村民不满意,54.9%的村民较满意,只有1.96%的村民很满意,如表2所示。

2.3.3 村民的日常环保行为的描述分析。问卷中针对村民的日常环保行为的考察设置了“家中的垃圾一般是如何处理”的问题,调研数据结果显示,21.57%的村民选择全部扔掉的选项,74.51%的村民选择部分扔掉,部分回收卖出的选项,3.92%的村民选择尽量全部充分回收利用的选项,如表3所示。

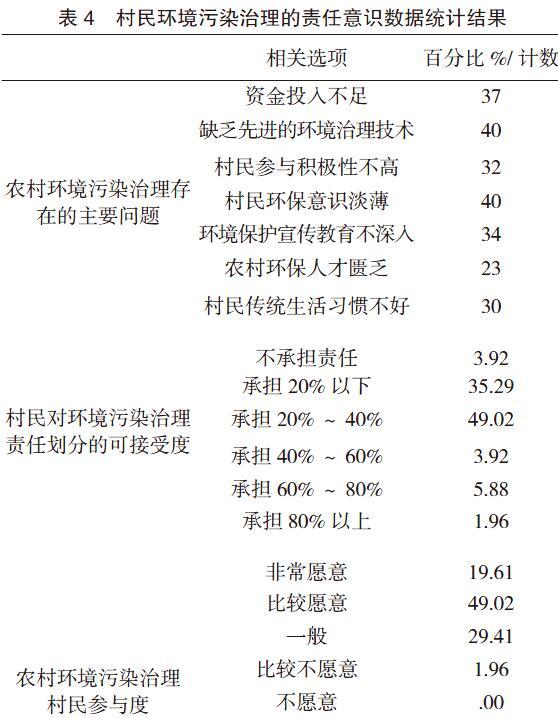

2.3.4 村民环境污染治理的责任意识分析。调查问卷设置了三个问题来考察村民是否意识到在环境污染治理中承担责任并且愿意承担多少责任,这在一定程度上关系到村民是否愿意参与环境污染治理及其参与的水平。一是“当前农村环境污染治理中主要存在哪些问题”,对于这个问题的调查结果显示,村民环境保护意识薄弱的选项被选择了40次,缺乏先进的环境治理技术的选项被选择了40次,资金投入不足的选项被选择了37次,环境保护宣传教育不深入选项被选择了34次,村民参与积极性不高的选项被选择了32次,村民传统生活习惯不好的选项被选择了30次,农村环保人才匮乏的选项被选择了23次。二是“村民对环境污染治理中可接受的责任划分比例”,问卷统计结果表明,1.96%的村民选择愿意承担80%以上的责任,5.88%的村民选择愿意承担60%~80%,3.92%的村民选择愿意承担40%~60%,49.02%的村民选择愿意承担20%~40%,35.29%的村民选择愿意承担20%以下,3.92%的村民认为环境污染治理村民不承担任何责任,完全是政府的责任。三是“您愿意参与您村的环境治理吗”这一问题。统计数据表明,1.96%的村民认为比较不愿意,29.41%的村民认为一般,49.02%的村民比较愿意,19.61%村民非常愿意,如表4所示。

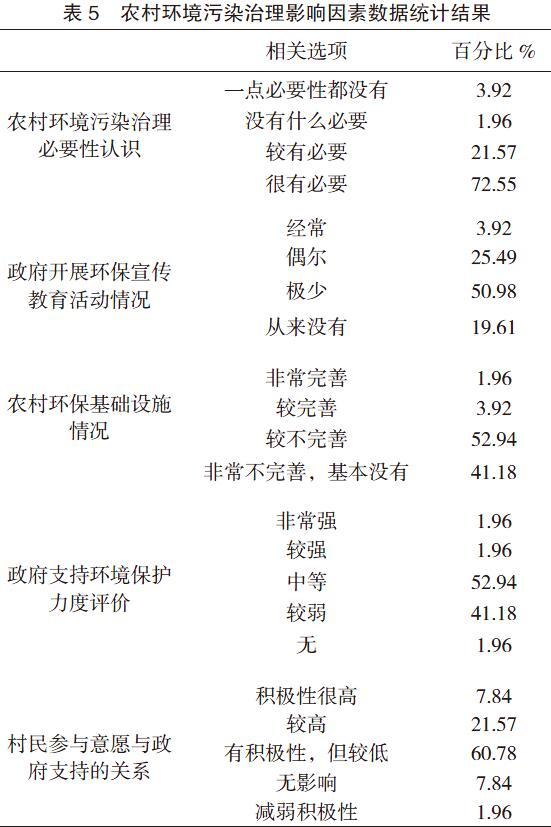

2.3.5 农村环境污染治理影响因素分析。问卷通过设置五个问题来对环境污染治理中政府支持所产生的影响进行考察。一是“政府是否有必要在农村中进行环境保护的工作”。调查统计结果显示,72.55%的村民选择很有必要,21.57%的村民选择较有必要,1.96%的村民选择没有什么必要,3.92%的村民选择一点必要性都没有。二是关于政府是否在农村中经常进行有关环境保护方面的宣传教育活动的问题。统计结果显示,3.92%的村民选择经常,25.49%的村民选择偶尔,50.98%的村民选择极少,19.61%的村民选择从来没有。三是关于农村环境基礎设施是否完善的问题,统计结果显示1.96%的村民选择非常完善,3.92%的村民选择较完善,52.94%的村民选择较不完善,41.18%的村民选择非常不完善。四是村民评价政府对农村环境保护的支持力度,统计结果表明,1.96%的村民认为非常强,1.96%的村民认为较强,52.94%的村民认为中等,41.18%的村民认为较弱,1.96%的村民选择无。五是政府的在环境污染治理中的支持行为对村民参与环境污染治理行为的影响,7.84%的村民认为积极性很高,21.57%的村民认为积极性较高,60.78%的村民认为有较低积极性,7.84%的村民认为无任何影响,1.96%的村民认为积极性减弱,如表5所示。

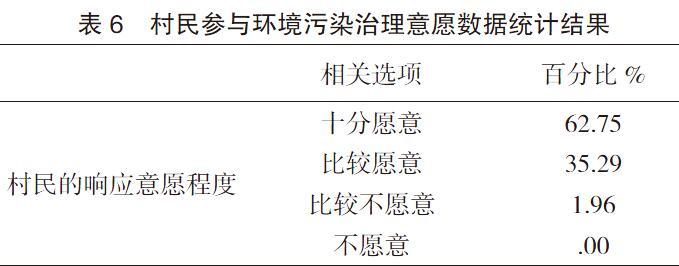

2.3.6 村民参与环境污染治理意愿分析。问卷设置了“如果村内设置了垃圾中转站或者垃圾回收车,您愿意将自家的垃圾放入垃圾箱吗”这一问题。通过设置此问题来了解村民对于参与环境污染治理意愿的情况。统计数据表明,62.75%村民选择非常愿意,35.29%的村民选择比较愿意,1.96%的村民选择比较不愿意,没有村民选择不愿意,如表6所示。

2.4 农村环境污染自主治理实证分析结论

通过对问卷的统计与分析,并且结合对村民的访问调查,可以得出以下结论。

一方面,农村环境污染治理存在着一些制约性因素。首先,农村对于污染环境问题呈现出一种麻木的心态,村民看到了环境污染问题的日益加剧却又长期得不到解决,从而导致一种悖论,即村民们都知道环境在不断恶化,却又不担心。从对调研数据分析可以看出,大部分村民认为当前农村环境污染状况较为严重,虽然多数的村民认为农村环境的未来发展方向是由坏变好,但仍有相当一部分的村民认为是由好变坏,村民对人居环境的满意度更倾向于较满意和不满意。其次,农村环境污染治理缺乏较为制度化的机制和模式,导致面对农村环境污染问题依赖临时相机抉择,这使得农村环境污染治理的效果不佳,虽然政府开展了一些针对环境污染问题的活动和具体工作,但村民却很少能感受到其具体的实施效果。从调研数据分析可以看出,村民普遍认为政府极少开展环保教育宣传活动,并且村民大部分认为农村环境基础设施并不完善。最后,农村的经济基础较为薄弱,所以村民难以拿出资金,也不愿意拿出经济资源进行环境污染治理,相反,他们更愿意从环境污染治理之中取得少量的收入。因此,经济力量可能是农村环境污染治理的重要推动力之一。此外,农村普遍缺乏多样化的产业经济链条,因而无法带来大量的产值,这表明在农村环境污染治理中,可能难以实现短期的市场化手段。

另一方面,基于自主治理理论的农村环境污染治理具有其可行性。首先,我国农村丰富的社会资本对农村环境污染的自主治理起到了有益的作用。我国农村社会长期以来拥有着良好的自治传统,而且村民自治制度作为我国基层民主制度的重要一环,随着我国民主化进程的不断深入与发展,将会继续被继承与发展下去。农村环境污染治理需要农村凝聚社会力量,把分散的村民组织起来,共同合作治理。通过对农村环境污染自主治理社会资本情况数据的统计分析,可以看出A村具有良好的社会资本。A村的情况在一定程度上体现了我国广大农村的一种情况,因此,农村社会所拥有的积极社会资本有利于推动沟通与交流,化解村民之间的冲突和矛盾,从而,取得共识,实现合作。其次,村民是环境污染自主治理的主体,如果村民不是为了完成政府的行政命令而去采取行动,而是真正获得治理权利,村民才能自觉地加入到环境污染治理之中,从而有效降低监督和治理成本。调研数据分析表明村民对于参与环境治理的意愿是比较高的,在环境污染的责任划分中,大部分的村民愿意承担相应的责任。最后,较小的自主组织仅仅是整个社会大系统中的子部分,区域内的自主治理体系又是整个大的社会体系下的一个组成部分。农村环境污染治理是一个系统性的长期过程,政府需要因地制宜,因势利导来保证其有效运行。实证研究数据统计分析表明,政府的环境污染治理行为对于村民的积极性具有一定影响,而且大部分村民认为很有必要开展环境保护工作。