学前儿童美术教育探析

2019-10-08刘梦莹

刘梦莹

摘 要:文章结合自身对学前儿童的教学经验与感悟,对学前儿童的心理与生理状态进行分析,并对学前儿童在绘画中出现的现象、存在的问题加以论述,反思过往的教学方式且加以改进,从而更好地面对未来的学前美术教学活动。

关键词:学前美术教育;涂鸦期;图式期

笔者此处分析的学前儿童,年龄段主要以2岁到6岁为主(大部分中国儿童在6~7岁开始接受学校美术教育)。按照儿童美术向成人美术的发展阶段,主要可以分为涂鸦期(大约2~5岁,以3岁为典型),图式期(大约5~8岁)和写实期(大约从9岁开始),因此此处论述的主要为涂鸦期和图式期的儿童美术教育。

一、涂鸦期

(一)绘画内容

年龄段处于涂鸦期的儿童,在绘画内容方面,早期是以动觉快感为主,作品多以锯齿线状,或以线条反复绕圈为主,一般不表示具象形象。而到了涂鸦期后期,此时的儿童会进入到描绘生活中的形象的阶段,描绘的对象通常为自己身边的人物或在家庭教育中接触到的事物,如男孩较为喜爱绘画汽车、飞机、机器人等。

(二)身心发育

由于处在涂鸦期的儿童手部肌肉发育尚未完全,因此不能像手部肌肉发育完全的青少年和成人一样,用手腕和手指发力以控制手中的画笔来完成细节绘制,而是通过肘部、臂部,甚至整个身体的移动来控制画笔。这就决定了他们的画面无法做到像青少年或成人那样精致准确,而是呈现一种粗糙的画面效果。

在心理方面,此时的儿童对事物充满好奇心,在绘画中有充分的体现,例如会尝试将颜色混合在一起,对各种绘画工具好奇尝试等。同时,涂鸦期的儿童的表现欲和表达欲十分强烈。虽然在技法上无法实现画出具象的形象,但涂鸦期的儿童会通过口头表达的形式向他人说明自己绘画的内容,通常具有故事性,并且希望自己的作品可以得到他人的认可和表扬。

二、图式期

(一)绘画内容

图式期的儿童会以概括性的图形表现事物,在他们眼中,一种图形往往可以代表同类型的很多事物,这与他们的观察力有关。这个阶段的儿童,还不具备太多通过细节来区分事物的能力,因此造成了他们往往会运用概括性的一种图形代表多种事物的画法。例如,尽管他们的肉眼能区分出各种花形态不同,但在他们的画面上,所有的花都会用同一种画法来体现。在画面中通常不具备透视关系与遮挡关系,例如图式期儿童会在自已画好的图像上直接画出另一个图像,较为频繁地使用俯视视角等。

(二)身心发育

图式期的儿童相对于涂鸦期的儿童手部肌肉发育更加健全,手部力量可以支持儿童更长时间的作画,并能完成较为精细的部分。如,可以绘出较为流畅的线条,画出可分辨的闭合图形,如圆形、长方形、三角形等。

在专注力方面,相对于涂鸦期儿童,其能保持更长时间的绘画。内容上也随着儿童自身接触到的事物的增多,画面逐渐丰富。在色彩方面,惯式使用自己偏爱的颜色,这通常受到家庭教育中对于性别意识的影响(如女孩往往偏爱粉色,男孩排斥粉色,喜爱绿色、蓝色等),他们会在一段时间内频繁使用某色系,但随着时间的推移可能会有所改变。

通过与学前儿童在美术和生活方面的交流,和查阅学前美术教育相关专业的书籍,笔者更近一步地了解他们的生理与心理状态。因材施教地进行美术教学尤为重要,其能使学前儿童获得更大的收获。在教学实践活动中,笔者获得了一些感悟。

學前儿童的专注力十分有限,通常只能保证在十五分钟之内,因此教师不仅要在授课过程中持续不断地吸引儿童的注意力,还必须保证儿童对授课内容的兴趣,且讲课的时间不宜过长。

在授课方式上,如果仅仅使用听觉信息传播(口头授课)或视觉信息传播(如图片、书籍),会造成儿童某一感官的疲劳,专注力有所降低或失去兴趣。因此应尽量给予儿童丰富的五感体验,即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。例如,在教授食物的绘画时,可以先通过真实的教具让儿童观察食物的外观,强调观察其颜色、形状等外在形态,再请儿童闻一闻气味,最后触摸食物并品尝,使儿童在授课过程中保持注意力集中的同时,充分了解绘画的对象,加深对课程的印象。因此,对学前儿童的授课,教具的挑选、制作与使用尤为重要,应得到教师的重视。

在授课内容上,以儿童更易接受的教学语言和内容讲述更能吸引学前儿童,教师可以使用此年龄层能够理解的词汇,内容以生动有趣的拟人动物故事为主,通过设置悬念、提出问题、激励奖励等方式在课程中不断保持儿童对课堂的注意力。儿童吸收知识的程度有限,因此教师应该控制整节课的知识点含量,有选择地挑出重点,以及有趣的知识点,并通过在整节课的过程中不断地对知识点的重复来加深儿童对知识点的印象。

教师在授课过程中,自身的情绪十分重要,愉快的情绪不仅能给儿童带来良好的课堂体验,在无形中鼓励他们大胆思考与创作,还能不断产生良性循环,激发儿童对美术的兴趣。教师还应多运用身体语言、夸张的动作营造活跃的课堂气氛,并使儿童的注意力保持在授课的教师上。

对于儿童在绘画中出现的问题,笔者产生了一些感悟。

儿童在绘画活动中迟迟不愿动笔、绘画形象在画面中过小、不让他人看自己的作品甚至教师巡查时用手捂住画作等现象,往往是由儿童缺乏自信心引起的。儿童在家庭教育中如果经常被束缚天性,家教严厉,往往会对于未尝试过的新鲜事物不敢触碰,担心自己画得不好,或是怕被家长或教师责备。对于此类情况,教师一方面应首先明确告知儿童,他的行为不会受到责备,画得好与不好并非评判标准,之后鼓励儿童尝试,并告诉他老师会帮助他一起完成作品,建立儿童对教师的信任。另一方面,应及时与家长沟通,建议家长采用激励式教学法,帮助孩子建立自信心,不要用“像与不像”“颜色是否涂匀”等作为评判儿童作品好坏的标准。建议家长不只在绘画中多鼓励儿童,还要在生活中不过度责骂儿童,打击儿童的自信心。

家长眼中儿童的画面“杂乱无章”,并非是一种不好的现象。由于儿童自身绘画技巧的薄弱,他们画中的形象往往不容易被清晰辨认。同时由于不具备对透视关系、遮挡关系等绘画原理的理解,他们的画面经常出现形象重叠、空间错位等问题。儿童的画面“乱”,往往是儿童具备丰富的想象力的表现,因为他们在通过画面表达自己的想法与思维,尽管成年人无法准确辨别。相反地,如果画面空白,主体物单一,可能是缺乏想象力的表现,也有可能是缺乏自信心,害怕画错,惧怕被家长和教师责备的表现。

教师与家长应善于“倾听”儿童的画。学前儿童的年龄、接受程度、生理心理发育等诸多因素,必然导致他们的绘画技法的局限,无法表现出自己想要呈现的效果,这就使他们的画面难以被成年人解读。绘画技法可以在儿童的身心成长中与长期的学习中逐渐完善,而当前教师与家长更应该注意的是儿童“想要表达的”,而并非儿童“画面呈现出来的”。因此,多倾听儿童对自己画面的口头表达尤为重要。

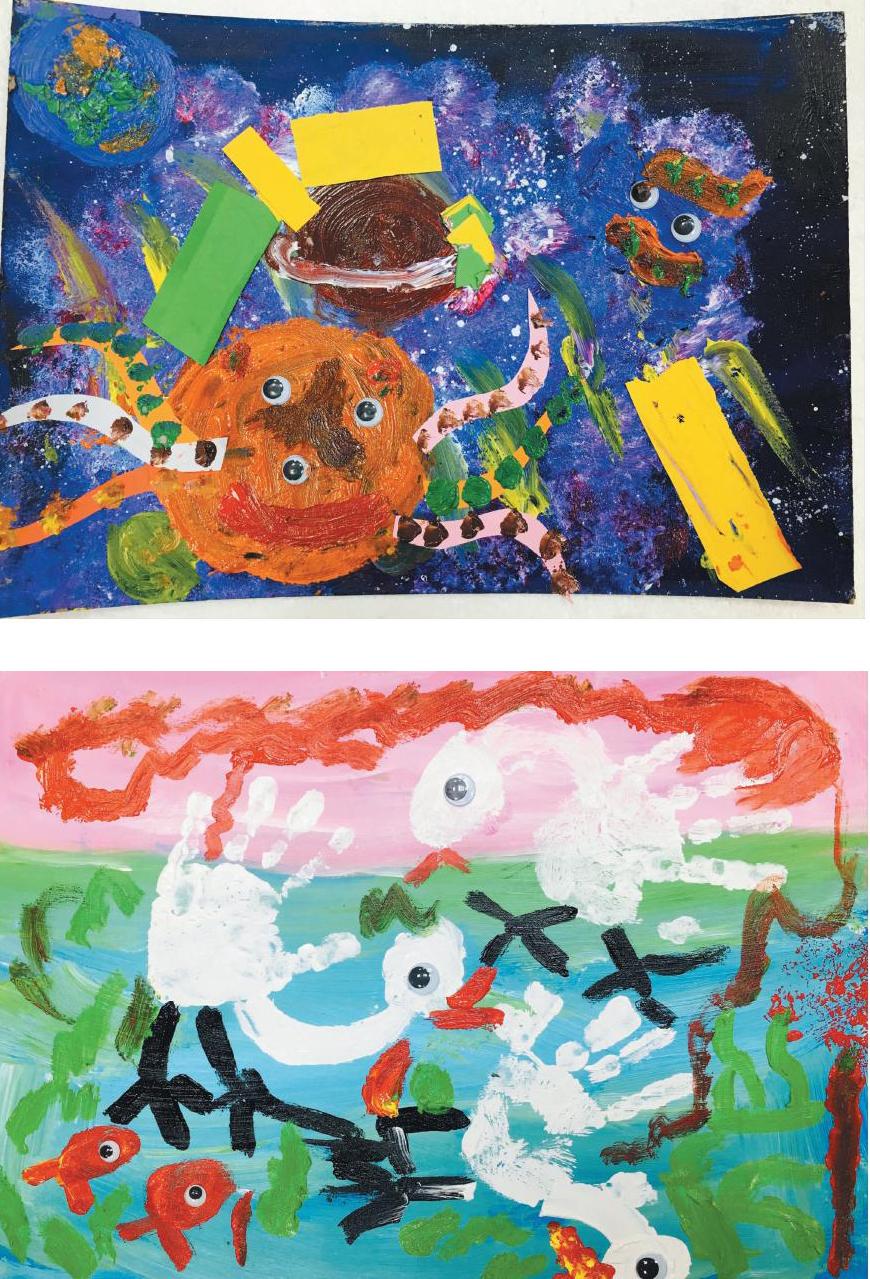

现阶段,在我国的学前美术教育不断与国外的学前美术教育的交流与借鉴的过程中,我国对于学前儿童的美术教育理念也在不断变化。其主要从简笔画教学向更加重视儿童想象力与创造力转变,基本摒弃纯粹简笔画教学。简笔画主要是以成人思维为主,是对物象的高度概括。在儿童的美术启蒙教学中,如果直接进行简笔画教学,往往会导致儿童的观察力得不到提升,甚至对简笔画产生依赖。这主要表现在教师不教某一种形象的画法,儿童就无从下手。因此,现阶段对于学前儿童的美术教学更偏重于发挥儿童自身想象力和创造力。在美术工具的使用上,也产生了许多可喜的变化。由过去单纯使用水彩笔、蜡笔等线条绘画工具,转向现在综合材料的使用,旨在使儿童通过多种材料,提高表现力,呈现更好的画面效果,这对儿童的自信心与对美术的兴趣都是有益的。

因此,笔者对于未来学前美术教育的走向满怀期待,希望在良性的转变中,学前儿童可以获得更多的收获。

参考文献:

[1]尹少淳.美术教育学新编[M].北京:高等教育出版社,2018.

作者单位:

新疆师范大学