“旋襕”考

2019-10-08叶娇徐凯

叶娇 徐凯

内容摘要:“旋襕”一名,传世典籍常见,但各大辞书不是未收录,就是释义不详。搜罗整理传世文献中的用例,辅以敦煌文献、黑水城文献及古代壁画资料,发现旋襕原作“■襕”,是出现于唐末,盛行于西夏、北宋时期的服饰。旋襕原为典型的西夏民族服饰,制作精美,多为武将所服;后传入宋朝,成为宋代时服之一。因其形制必须同时符合“旋”和“襕”而得名,即领口为套头式,膝下必加横襕,有旋襕衫、旋襕裙、旋襕袄子等样式。

关键词:旋襕;襕衫;宋;西夏;窄袍

中图分类号:G256.1;K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2019)04-0078-08

Abstract: The word “xuanlan(旋襕)” is very common in historical documents, but it was either not explained in detail when included in dictionaries from the time or excluded altogether. A comparison of relevant Song dynasty documents with documents from Dunhuang and Khara Khoto as well as ancient mural images suggests that xuanlan was originally written as ■襕, also pronounced xuanlan, a term for a kind of pullover robe convenient for riding and shooting, which appeared at the end of the Tang dynasty and prevailed in the Western Xia and Northern Song dynasties. This type of garb was generally only used in the military, and being of superlative quality and symbolic of authority was mainly worn by generals in the army. The exact shape of xuanlan depends on the circles(旋xuan)and borders(襕lan)with which it was decorated, the basic design being a kind of pullover with some horizontally repeating circles below the knees. There are various shirts, skirts, and coats made in this style.

Keywords: Xuanlan(旋襕); Lan shirts(襕衫); Song dynasty; Western Xia; narrow robe

“旋襕”一名,传世典籍常见。检索文渊阁《四库全书》,“旋襕”一名出现于26部作品中,总计49次。其中以宋人作品为主,共占34条,元修《宋史》《辽史》也有7处,另有少量明清用例。

“旋襕”在历史上的出现情形实远不止此,出土文献及后世明清作品中还有大量用例,但如此频见的“旋襕”,各大辞书却多未收录。收词数量和质量都堪称双绝的《漢语大词典》也未见,仅在词条“■襕”的释义中出现“旋襕”一名,释义为:“即旋襕。宋代的一种制作精美的襕衣。帝王常用以赐臣下。宋沈括《谢赐衣袄表》:‘伏蒙圣慈特降书,赐臣翠毛细锦绵■襕一领。参阅《宋史·舆服志五》。”[1]《中国博物别名大辞典》承此,亦举宋沈括例,立词目“■襕”,解作“一种精美圆领大袖长衫”[2]。姑不论释义准确与否,只看“■襕”一词古代典籍使用极少,反得立目,“旋襕”如此习用却未能立目,已存立目不当之嫌。所幸断代辞书《宋元语言词典》收录有“旋襕”,亦举《宋史·舆服志》例,明确指出“旋襕即襕衫,圆领大袖的长衫”[3]。此后,《中国古代名物大典》完全继承此说[4]。其他辞书均未见。

辞书释录虽罕,但毕竟已明确旋襕为一种服饰形制,可令人不解的是:各类服饰史著作,对旋襕却只字不提;即便是《中国衣冠服饰大辞典》《中国服饰大辞典》这样的皇皇巨著竟也难觅“旋襕”踪影。

一

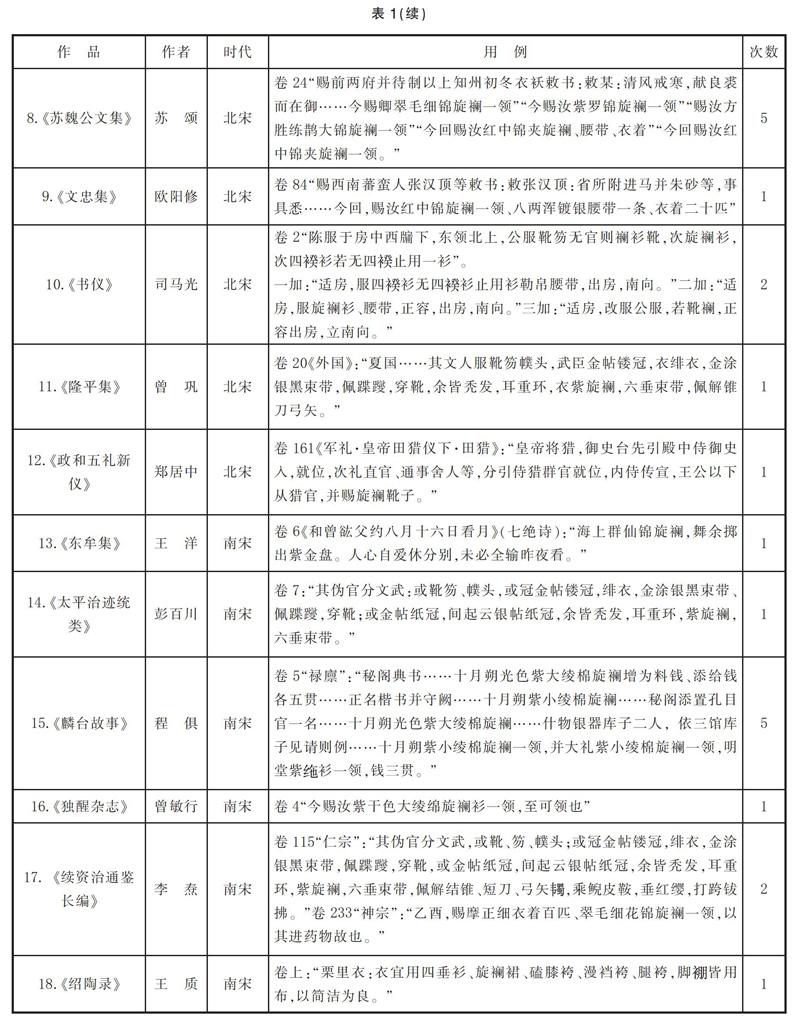

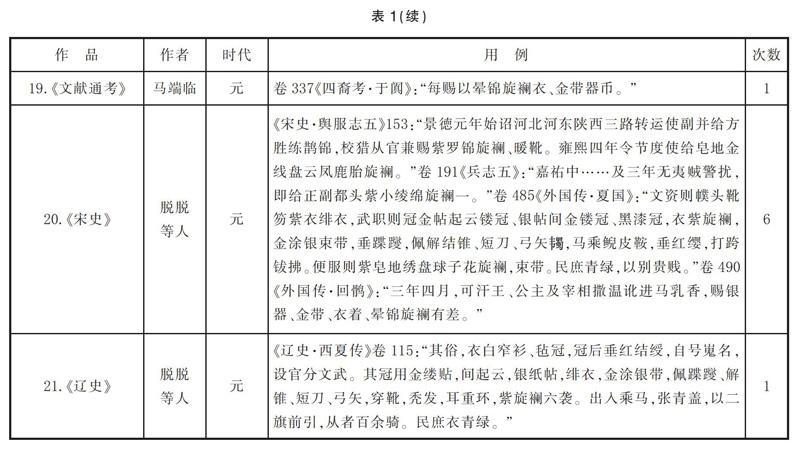

为明确把握“旋襕”为何物,不妨先将《四库全书》宋元典籍中出现的所有“旋襕”用例{1},大致按时间为序,列表(表1)于下:

从表中“旋襕”出现的场合,不难发现旋襕是一种贵重的冬衣,宋代时服之一,宋代皇帝常用于赏赐将相学士和禁军大校,以及异族间的回赐。

旋襕前的修饰语,足见其颜色高贵、材质精细、工艺精美。凡有色彩修饰者,无一例外,均是“紫”,而紫色在宋代至少是四品以上官员的服色。所用面料则多为织锦,此外还有绮、大绫、小绫,均是彩色花纹的精美丝织品。外族中的旋襕亦是如此,如西夏国的紫皂地绣盘球子花旋襕、紫旋襕。充分体现了各辞书释义所言之“制作精美”。

二

据上表还可见,旋襕又有旋襕衫、旋襕衣、旋襕裙等称呼,敦煌文书中还有称为“旋襕袄子”的,如伯3260《归义军节度留后使曹元德状》:“紫绵绫旋襕袄子壹领,细牒装袴壹腰,皂皮鞋壹两并细牒袜。”[5]可知其式样较为丰富,包括了衫、裙、袄等诸多形制。皆以“旋襕”统其名,说明此衣制关键在“旋”和“襕”,而非衫袄裙之别。

但目前学界多视旋襕、襕衫、襕袍为一物,除上列辞书所涉外,如高春明语:“旋襕是一种施有横襕的袍子,也叫襕袍。”[6]赵斌语:“旋襕,宋代又称襕衫。”[7]可是,旋襕与襕衫绝非一物而异名。上引司马光《书仪》,明确“旋襕衫”为“冠仪”中第二次所加之服,不同于第三次时加的“公服”(无官则襕衫)。据《宋史·舆服志五》,宋代公服,因袭唐制,以颜色别官阶,“其制,曲领大袖,下施横襕,束以革带”[8],即公服是有特定颜色的襕衫;无官者的襕衫则“以白细布为之”[8]2392,形制同样是“圆领大袖,下施横襕为裳”[8]2392。

再者,旋襕、襕衫产生时间亦不同。襕衫早在唐初就已出现,《新唐书·车服志》:“(太宗时)士人以棠苎襕衫为上服,贵女功之始也。”[9]而旋襕始见于晚唐敦煌文献,即伯3260文书。传世典籍所见更是在宋以后。此外,使用对象也明显不同。襕衫为士人之服,唐韦绚《刘宾客嘉话录》:“大司徒杜公在维扬也,尝召宾幕闲语:‘我致政之后,必买一小驷八九千者,饱食讫而跨之,著一粗布襕衫,入市看盘铃傀儡,足矣。”[10]《宋史·舆服志五》:“襕衫……进士及国子生、州县生服之。”[8]2392唐玄宗开元年间奴婢等也有着襕衫的,如《旧唐书·舆服志》:“开元来……臧获贱伍者皆服襕衫。”[11]而上举旋襕则无一例外为精美贵重之服。

“襕袍”是唐代官吏、士人所着之圆领窄袖袍,因于袍下施横襕为裳,故称。其起源一为北周宇文护,《隋书·礼仪志六》称“宇文护始命袍加下襕”[12];一为唐代长孙无忌,《新唐书·车服志》称“太尉长孙无忌又议:‘服袍者下加襕”[9]352,以象征衣裳分制的古代服制。而宋以来文献中的“旋襕”制作精美,常用于赏赐,自非一般的“襕袍”所能比拟。

旋襕、襕衫、襕袍之所以相混,显然是因三者确有共同点:均于衣下膝处施横襕为裳。其实,不惟今人混同,古人亦有混称。如宋霍洞《宿田舍》诗:“织成五丈如霜布,翁作旋襕儿作袴。”[13]清代褚人获《坚瓠集》[14]、朱潮远辑《四本堂座右编》卷16均作“织成五丈如霜布,翁作襕裙儿作裤”[15],将旋襕等同襕裙。因此,旋襕必是加襕之衣无疑,但其形制特点还取决于“旋”。

高春明、周天认为“‘旋在此处作缠绕解”,因“这道横襕前后都有,绕身一周,故名旋襕”[6]52。“旋”确有缠绕、包绕义,但若仅按此解,岂非所有的加襕之服都可名为旋襕,古人冠礼中的襕衫、旋襕又该如何区分?

实际上,“旋”字在词典的解释中还多与动作有关。如“旋车”指掉转车驾,“旋背”指转身,“旋踵”意指迅速。故“旋”作为襕或袄的定语,大概有便捷的意思[16]。比照宋文献中的另外两种服饰:一为“旋袄”{1}。《说郛》卷23引南宋曾三异《因话录》{2}:“近岁衣制有一种如旋袄,长不过腰,两袖仅掩肘,以最厚之帛为之,仍用夹里,或其中用绵者,以紫皂缘之,名曰貉袖。闻之起于御马院圉人。短前后襟者,坐鞍上不妨脱著;短袖者,以其便于控驭耳……今以所谓貉袖者,袭于衣上,男女皆然。”[17]一为“旋裙”。北宋江休复《江邻几杂志》载:蕃俗“妇人不服宽袴与襜,制旋裙,必前后开胯,以便乘驴,其风闻于都下妓女,而士人家反慕效之,曾不知耻辱如此。”[18]一为长不过腰的短上衣“袄”,一为下衣“裙”,却都以“旋”命名,显与横襕的绕身一周无关;且无论是旋袄,还是旋裙,都是骑乘之服,看来,“旋×”类服饰确具便捷特征。

故“旋”的缠绕、包绕义,绝不是指横襕的绕身一周。

三

“旋襕”又作“襕”。司马光笔下的“伏奉诏书,赐臣翠毛细锦绵旋襕一领者”[19],沈括《长兴集·谢赐衣袄表》作“伏蒙圣慈特降书,赐臣翠毛细锦绵襕一领”[19]235。西夏出土文献则全作“襕”。黑水城出土的第一部西夏文中文双语字典《番汉合时掌中珠》载有大量西夏服饰,如:褐衫、靴、短靿、长靿、皮裘、毡帽、袄子、■襕、袜肚、汗衫、布衫、衬衣、裙、裤等,其中有“襕”[20]。西夏汉文本《杂字》,定名为俄敦2822《蒙学字书》的写本文献{3},在其“衣物部第三”中,列有服饰名称数十种,其中亦作“披袄。■襕。袄子。褙心”[21]。西夏文刊本《杂字》将服装分为男服、女服两大体系,其中26种男服中也出现了“■襕”一名[22]。“■襕”即“旋襕”,但似乎在西夏人的眼里,“旋襕”更应书作“襕”,这或许正是《汉语大词典》以“襕”为词目的原因吧!

“■襕”大量出现于西夏文献,是西夏王朝的民族服饰。至于传世文献中为何屡作“旋襕”,想必是出于书写的方便,同音代替而已;沈括记录为“襕”,当是因为他与西夏人有过兵戎相见的经历,对西夏的了解比其他人更多。“■”或许并非如当前学界所言为“旋”的类化增旁字,反而可能是本字。

“■”字传世典籍出现较迟,除沈括例外,同时代字书未载,直到明以后才出现“■”字用例。如刘若愚《酌中志》卷19:“顺褶,如贴里之制。而褶之上不穿细纹,俗为‘马牙褶,如外廷之■褶也……世人所穿■子,如女裙之制者,神庙亦间尚之,曰衬褶袍,想即古人下裳之义也。”[23]《明史·刑法志三》:“役长曰档头,帽上锐,衣青素■褶,系小绦,白皮靴,专主伺察。”[24]刘侗《帝京景物略》卷8《畿辅名迹》“云水洞”条:“买炬,种火,脱帽■,结履袜。”[25]凡名“■(×)”者,皆内侍、衙役穿着,穿脱便捷。

旋襕是西夏官员的服饰,有明文规定。南宋李焘《续资治通鉴长编》卷115:“其伪官分文武……耳重环,紫旋襕。”[26]《宋史·夏国传上》更明确旋襕为武职公服、便服,“武职则冠金帖起云镂冠、银帖间金镂冠、黑漆冠,衣紫旋襕,金涂银束带,垂蹀躞……便服则紫皂地绣盘球子花旋襕,束带”[8]10807。从旋襕为武官公服、便服来看,这种服制的确可推断为“武官服饰或者猎装,是一种便于骑射的短衣”[27],可是便于骑射的武官之服样式多样,旋襕的具体形制究竟如何呢?

文献记载虽未述及旋襕的具体形制,但幸有各种传世西夏武官形象存世,可资比照。瓜州榆林窟第29窟南壁门东侧上排从左到右,依次为国师像和三个供养人像,三位供养人像的左上侧皆有西夏文题记,虽残缺不全,但还是能复原出三人是赵家祖孙三人,身份为武官。三人均身穿圆领小袖袍服(图1)[28],前二人袍下加横襕,裹抱肚,腰上還系着垂有束带的革带,题记显示他们的身份为高级武官;而第三人则既无横襕,亦无抱肚与垂束带之属,正与题记所示其为中下级武官的身份对应。可见有无抱肚和是否垂挂束带是区分西夏武官品级的重要标准,也是我们判定是否为旋襕的依据。前两人所服之小袖窄袍、腰间搭配六垂束带、下旋横襕,与史书所载西夏武职服饰完全对应,正是“旋襕”。

1909年内蒙古额济纳旗黑水城出土、现藏艾尔米塔什博物馆的西夏文佛经刊本《高王观世音经》卷首版画,观音菩萨面前有男女供养人两身,其中手持长柄香炉礼敬观音的男供养人服饰(图2)[28]28与榆林窟第29窟南壁门东侧的男供养人画像相似,是西夏高级武官形象:头戴尖顶起云镂冠,有带结于颔下,身着圆领窄袖襕袍,腰裹抱肚,形象展示出“旋襕”的特征。

敦煌莫高窟第418窟壁画中西夏男供养人所着之“圆领小袖锦绣衣”“腰系带有环绦,是唐■■带遗制”(图3)[29]。瓜州榆林窟第2窟男供养人(亦是西夏武官)身上所穿交领窄袖袍(图4)[29]503,腰间亦系缚垂有束带的革带。此二西夏供养人袍下均无横襕,则不应视作“旋襕”,只能视作文献所载之“窄袍”。宋人孟元老《东京梦华录》卷6“元旦朝会”载:“夏国使副,皆金冠,短小样制,服绯窄袍,金蹀躞,吊敦,皆叉手展拜。”[30]《辽史·仪卫志二》:“国服……臣僚……服紫窄袍,系■鞢带。”[31]窄袍的特点就是袍身狭小,两袖紧窄,“便坐视事”[8]2362。

窄袍北朝隋唐时已很流行,本是塞外骑马民族的胡服,它吸收了中原掩襟衣式的特点,“与中原过去袍服的不同之处,是外襟不系束于腋,而是拉伸至右肩领口处加以系束”[32],“在寒冷、有沙尘的时候,将掩襟系挂在右肩领口上;热天则把掩襟解开,反折,便形成一片三角形‘翻领,犹如今日西装上衣的翻领”[33]。这种分内外两片衣襟,外襟拉至肩部,利用系带约束的圆领口式掩襟袍在唐代众多传世图画中均可见到,是唐代士庶都喜好的服装。唐代男子在非正式场合还流行一种“潇洒穿法”:即不合颈下胸上的一段,让袍子前面的一层襟自然松开垂下,形成一个翻领的样式(图5)[34]。

然西夏武官服饰图像中却从未见翻领式样,可见旋襕与窄袍虽在外形上极为相似,但领口式样却是大有分别。旋襕的领口已简化为不用开襟而可以直接套头穿入,大量的西夏壁画资料都显示“旋襕为套头式”[35],“■襕,是西夏服饰中一种颇具特色的式样,虽看似古代汉人穿的长袍,但它既不是胸前开对襟,也不是在左右侧开襟,而采用了套头式的设计。有圆领、方领、交领、翻领等多种领口形式,窄袖束腰,衣长过膝,下摆盖至脚面……”[36]这种“慢慢地简化为不用开襟而可以直接套头穿入的袍子”,显然“更具整体感”“视觉中使着装者更具庄严感”[37]。

《康熙字典·申集补遗·衣部》“■”下:“《字汇补》旬缘切,音旋。”[38]“■”与“圈”“园”“圆”“渊”“环”“还”等字同源,都具圆、转、便之意。看来,■襕以“■”字修饰命名,目的就是为突出强调这种服制的特点是领口环绕脖子一周,迥异于同时期的掩襟结纽之服,为环转套头式,相对来说穿脱便捷,更切合武官之身份。

至此,可明确,旋襕这种服饰,必须同时符合“旋”“襕”两个特征。“襕”指膝下绕身一周的横襕,“旋”则指套头式便捷领口。上文提到的前后开胯,以便乘驴的旋裙,既以“旋”命名,则应是包绕腰身一周,可直接套入的开胯下裙。而旋袄,明方以智《通雅》卷36《衣服》:“曾三异以貉袖为罩子。”[39]“貉袖”即旋袄,“罩子”通常是指罩在物体外面起保护或装饰作用的套子,以“罩子”释“旋袄”,正透露出旋袄的整体感,直接贯头而入,有如一个罩子。

四

通过对文献的梳理,再印证以传世图像,我们终于对旋襕有了清晰的了解。旋襕是一种套头式的便于骑射的小袖窄身襕衣,其形制必须符合“旋”“襕”两个特征,至于长短,则无明确要求,“短的在膝上膝下之间,长的垂至脚背”[40],这或许正是它拥有旋襕袄子、旋襕衫、旋襕衣、旋襕裙等异名的原因吧。

“旋襕”之名,典籍使用如此之广,四库中所见已近五十余处,更有大量四库未收之用例。更何况,目前人们对此服制的理解还颇多分歧,往往与襕衫、襕袍相混,实大有澄清之必要。故,各大辞书如《汉语大词典》《中国衣冠服饰大辞典》等即便已立词目“襕”,还是应该增补“旋襕”,并以其为主词目。各类服饰史专书,在论及宋西夏之际的服饰时,更不应对“旋襕”避而不谈。

综上,我们对“旋襕”可作如下释义:旋襕,原作襕,西夏王朝典型民族服饰,是一种套头式的便于骑射的小袖窄身襕衣,制作精美,多为武将所服;后传入宋朝,为宋代时服之一,大宋君王常用以赏赐臣僚和异族首领。其套头束腰式的样式,在后代进一步得到发展,进而发展为现代女性的套头束腰式连衣裙。

参考文献:

[1]罗竹风.汉语大词典[M].上海:汉语大词典出版社,1997:5360.

[2]孙书安.中国博物别名大辞典[M].北京:北京出版社,2000:919.

[3]龍潜庵.宋元语言词典[M].上海:上海辞书出版社,1985:846.

[4]华夫.中国古代名物大典[M].济南:济南出版社,1993:562.

[5]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法藏敦煌西域文献:22[M].上海:上海古籍出版社,2002:323.

[6]高春明,周天.西夏服饰考[J].艺术设计研究,2014(1):52.

[7]赵斌,张睿丽.西夏服饰制度述论[J].西部考古,2007(第2辑):255.

[8]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,2000:2381.

[9]欧阳修,宋祁.新唐书:车服志[M].北京:中华书局,2000:351.

[10]韦绚.刘宾客嘉话录[M]//历代笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,2012:98.

[11]刘昫,等.旧唐书:舆服志[M].北京:中华书局,2000:1332.

[12]魏征,等.隋书:礼仪志[M].北京:中华书局,1973:171.

[13]陈梦雷.古今图书集成:63:理学汇编:文学典[M].北京:中华书局,成都:巴蜀书社,1985:76639.

[14]褚人获.坚瓠集[M].上海:上海古籍出版社,2012:240.

[15]朱潮远.四本堂座右编[M].绣鹤堂,1941.

[16]包铭新,曹喆,崔圭顺.背子、旋袄与貉袖等宋代服式名称辨[J].装饰,2004(12):90.

[17]陶宗仪.说郛[M]//四库全书:第877册,上海:上海古籍出版社,1987:304.

[18]江休復.江邻几杂志[M]//丛书集成初编:第2849册.北京:中华书局,1991:10.

[19]曾枣庄,刘琳.全宋文:第54册[M].上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006:159.

[20]骨勒茂才.番汉合时掌中珠[M].黄振华,等.整理.银川:宁夏人民出版社,1989:50.

[21]史金波,Е.И.克恰诺夫.俄藏敦煌文献:10[M].上海:上海古籍出版社,1998:59.

[22]王静如,李范文.西夏文《杂字》研究[J].西北民族研究,1997(2):83.

[23]周光培.明代笔记小说:第22册[M].石家庄:河北教育出版社,1995:493.

[24]张廷玉,等.明史:刑法志[M].北京:中华书局,2000:1559.

[25]刘侗,于奕正.帝京景物略[M].孙小力,校注.上海:上海古籍出版社,2001:500.

[26]李焘.续资治通鉴长编:第12册[M].北京:中华书局,1985:2704.

[27]杜朝晖.敦煌文献名物研究[M].北京:中华书局,2011:51.

[28]谢静.敦煌石窟中西夏供养人服饰研究[J].敦煌研究,2007(3):27.

[29]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海书店出版社,2002:503.

[30]孟元老.东京梦华录[M].北京:中国画报出版社,2016:140.

[31]脱脱,等.辽史:仪卫志[M].北京:中华书局,2000:552.

[32]袁杰英.中国历代服饰史[M].北京:高等教育出版社,1994:84.

[33]孟晖.中原历代女子服饰史稿[M].北京:作家出版社,1995:64.

[34]杨志谦,等.唐代服饰资料选[M].北京:北京市工艺美术研究所,1979:116.

[35]包铭新.中国北方古代少数民族服饰研究:吐蕃卷:党项女真卷[M].上海:东华大学出版社,2013:167.

[36]吴峰云,杨秀山.探寻西夏文明[M].银川:宁夏人民出版社,2006:36.

[37]张孟常.衣裳中国:中国历代服饰赏析[M].上海:东华大学出版社,2014:22.

[38]张玉书,等.康熙字典[M].上海:上海书店出版社,1985:1814.

[39]方以智.通雅[M].北京:中国书店,1990:442.

[40]刘永华.中国古代军戎服饰[M].上海:上海古籍出版社,2003:153.