玉琮中神人兽面纹的意义

2019-09-28马紫馨

马紫馨

摘要:良渚的所有玉琮均刻以繁简不同的神人兽面纹饰,在良渚文化的研究中,玉琮与神人兽面纹是两个密不可分的元素,本文将从玉琮功能探究神人兽面纹图像意义。

关键词:玉琮;神人兽面纹;良渚文化

一、玉琮

“琮”之名始见于《周礼》《仪礼》,其作用大致可归纳为三类:礼地《周礼·春官·大宗伯》:以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。朝聘《周礼·考工记·玉人》:“璧琮九寸,诸侯以享天子。”“大琮十有二寸,射四寸,厚寸,是谓内镇,宗后守之。”“驵琮八寸,诸侯以享夫人。”敛尸 《周礼·春官·典瑞》:“驵圭、璋、璧、琮、琥、璜之渠眉。疏璧琮以敛尸。”

目前考古报告中发表的两周出土玉(石)琮100余件,已知有15件左右出土于地层、 灰坑或窖藏,余者皆来自墓葬,有明确的出土位置的约90件。在已发现的周代祭祀遗存中,尚未发现琮。 秦汉时期出土玉琮数量约10件。其中2件来自墓葬,其余均出自与祭祀相关的遗址。

据现有文献及考古材料来看,目前关于《仪礼》的成书年代分歧较少,一般认为在春秋晚期至战国初年。《周礼》的成书年代则主要有战国末年和西汉早期两种观点。但无论是两周还是秦汉时期,考古发现的玉琮(含石琮)数量都极其有限,远远不及新石器时代的玉琮数量。

自西周以降,没有一个时代既有描述琮形制的文献,又有对应的考古出土实物,名、实难以对应,对其功能的考证及后续研究就缺乏说服力。

玉琮的“礼地”功能在两周时尚无可靠实例,西汉中期以后才出现了完整的“六器”,并与男女玉人配合用于祭祀,琮在其中很可能承担“礼地”的作用。这也说明《周礼》中的“六器”并不是对现实礼仪的总结,而是构建了一种理想化的体系,汉武帝时才将这种理想转变为现实。

玉琮的“敛尸”功能主要体现在两周时期的墓葬中,西汉时已基本不见。西周至春秋早期的玉琮多出土于棺内,或置于头顶当作“天门”或作为生殖器套保护“精气”或以碎琮作口含等。这种摆放方式应与周人的“魂魄”和“玉为精物”两个基本观念有关。战国时期,随葬玉琮的位置由棺内各处渐渐转移至棺外,形体开始向西汉时的片状玉琮转变,其功能也有可能从敛尸向祭祀转化。这一时期应是研究玉琮功能的关键。

汪遵国先生提出玉敛葬说。这一说法由汪遵国先生所作《良诸文化“玉敛葬”述略》文章中提出的。《周礼》记载“壁琮以敛尸”,这条记载给汪遵国先生提供了文献依据, 并且寺墩M3存在着用火的迹象,这给玉敛葬说提供了一定的资料依据。然而《周礼》所记载是不一定准确可信的,而良绪文化除去寺墩遗址M3外,并未有其他发现有火烧入敛的例子。 所以玉敛葬说法无论从理论还是实际上看,都只能是个别情况的解释,不能作为玉琮通用功能的解释。

玉琮为远古时代巫师祭祀神明祖先的用玉。这一观点获得了较多的支持,张光直先生提出从玉琮形制上的方圆分别代表天地, “孔中穿过的棍子象征天地柱”。所以玉琮应该是“古代贯通天地,进行祭祀神明天地的祭祀用器”。象征新石器时代先民的宇宙观,并用以进行沟通天地获得启示的巫师祭祀重器。

李学勤先生也持有同样的看法,他认为玉器重器玉琮、玉璧和玉钺的功能都应该是作为新石器时代巫师进行祭祀行为时所使用的一种主要法器,玉琮的方圆形制,就是代表新石器时代先民的天圆地方思想,而玉琮四面的纹饰,有神人神兽纹饰,更是表达了玉琮上神秘的纹饰是因为巫师祭祀时不得不要向天神地祖借取发力神识的需要。在新石器时代,掌握祭祀权利的,即是掌握整个社会最高权力的象征。这也很好地解释了玉琮从未在中小墓葬中出土的原因。

综上所述,考古发现的西汉玉琮,多与其他玉礼器同出,有明确的“六器”的组合,符合文獻中“礼玉”、“瑞玉”的功能。两周时期的玉琮,更多地体现出敛尸、安葬的用途,其宗教、礼仪的性质并不明显,与礼书中的记载难以对应,不宜称之为“礼器”。

二、神人兽面纹

一般印象中,良渚文化遗址出土的神人兽面纹玉琮(图一)尤为精美,玉琮也作为良渚文化的代表。在我国新石器时代晚期的诸多文化类型中,被发现有较多的玉琮和与玉琮相似的器物。通过翻阅考古报告,仅简单列举一些玉琮出土地点,以及探索各地玉琮该时期的演化特点和地域特点。

玉琮的起始年代至少可以追溯到公元前3000年以前的新石器时代晚期,北至中原的龙山文化,西至甘青的齐家文化、四川的广汉三星堆祭祀坑、金沙遗址,南至广东石峡文化等都发掘出为数不少的玉琮。夏商周三代玉琮从器型上远不如新石器时代晚期玉琮变化进步的那么明显,可以说始终固守一两个形制类型,而且相比良渚文化晚期的玉琮, 此时代的玉琮器型显然不够精美磅礴,毫无气势。纹饰上大多素面无纹,更即使有极少量的凤鸟神兽纹饰,但是良渚文化神人兽面的神徽纹饰完全消失了。

对于新石器时代玉琮功能的发展演变,总结下来就是玉琮起初是作为祭祀用器,在祭祀活动中由巫师手持之以沟通神明。随着社会的发展进步,部落兼并导致的阶级文明出现,玉琮逐渐由祭祀功能演变成为阶级文明社会中代表等级制度的象征玉器。

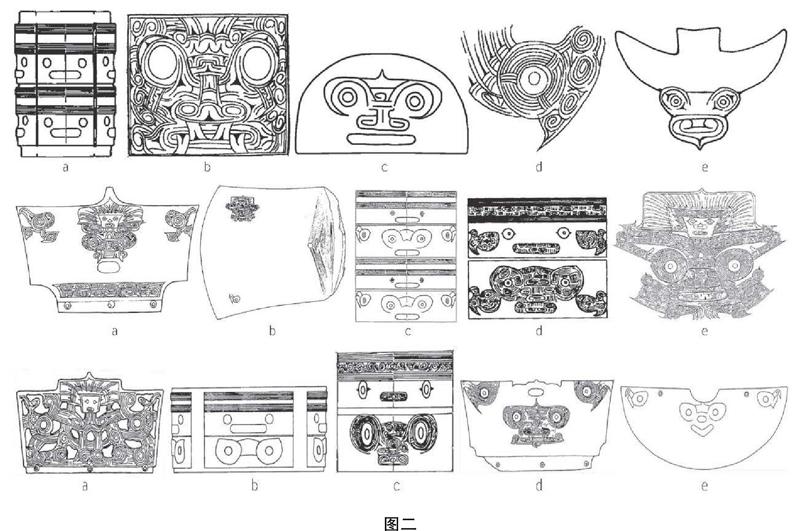

图案(图二)上部为人像,脸呈倒梯形,重圈圆眼,两侧有三角形的眼角,宽鼻,用弧线勾出鼻翼,大口,露出两排十六颗牙齿。头戴宽大的羽冠,冠上羽毛呈放射状排列。双臂抬起,肘部屈曲,双手五指平伸插于兽面眼眶两侧。中部是兽面,重圈为眼,双目圆睁,两眼间有短桥相连,宽鼻,阔口,上下两对獠牙露出唇外。下部为兽足,双足呈爪状相对,爪甲尖利弯曲。

其实严格意义上,神人兽面纹玉琮并不是一种严谨的叫法,综合各家观点,有神人兽面说、神人鸟身说、神人虎形说、猪龙形说等。一般的良渚文化墓葬出土的玉器上很少刻琢纹饰,少数刻琢纹饰者,出现的神人兽面纹大都予以简化,或者省去上面的神人,只留下神兽,省到最后,甚至只剩下神兽那一对大眼睛了。良渚文化神人兽面纹应是后世商代流行的饕餮纹的起源。

三、鸟崇拜

关于鸟崇拜、羽人、羽人国的传说,多和我国东南地区有着密切的联系。东南地区早在20世纪70年代以前,常被认为是开发时间较晚的蛮夷之地。在70年代以后,随着考古事业的不断发展,才逐渐显示出其重要的文化地位和历史地位。我国的历史地理大体可分为面向海洋的东南地区和面向亚洲大陆腹地的西北地区两大部分。东南部地区在我国社会历史与民族文化诸特征的形成过程中一直起着重要作用。只而中国古代鸟崇拜观念的历史地理分布,其重心也应在东部族属。

良渚文化许多神徽图案的两边都刻有鸟纹,反山M12的玉钺则把鳥的图案刻在神徽的下面.都表达了神灵在鸟之上的高空,以及乘鸟飞翔的寓意和图案内涵。而鸟的身体上所刻画的神灵的眼睛,则应是以鸟为神灵的附着体和神灵指示物的一种象征性的表现。

河姆渡文化和良渚文化对鸟的崇拜,已达到了图腾的地位。根据自然与人类历史发展的科学规律,如追溯到遥远的原始社会时期,不难想象,原始人类在日常生活、劳动之余,仰望天空,很容易看到天空中鸟儿来回飞翔、欢快自由的场面。鸟飞翔于蓝天的自然本领与天性,很容易让人们联想到可以借助鸟与天帝神灵沟通。另外,也容易将神灵飘忽不定、来去无踪的属性与鸟做必然的联系,于是鸟便被想象为神灵驭使的工具。《山海经》中即有许多关于神灵乘鸟飞翔的记载。以鸟为天地之间来往的媒介,在商代的甲骨文中也有描写。如殷墟卜辞中即有“帝史凤”(《卜辞通纂》398条)、“帝令其凤”(《殷墟小屯——文字丙编》117条)等句子,应都是对这种神灵来去驭使动物的形象写照。

有学者推翻了植物花瓣纹样的观点,“弧线、圆点、勾叶”被认为是鸟纹的演化(图三)。距东海不远的长江下游先民,因太阳东升西落的自然现象,而让他们联想到太阳载于鸟身而升腾。在他们眼里,太阳每日是从东方而出,由太阳使者——“鸟”托起,先飞到南方,继而向西方,入大荒之中, 然后再由神龟背负,在冥间黑暗的地下通道,顺着一条不死的河流——黑水,重新归宿大海,实现运 动或生命之循环。正因如此,良渚文化遗物里除了有玉龟的出土,还有大量鸟形器物存在。

四、结语

玉琮是我国古代祭祀天地的特有器物。《仪礼·聘礼》云:“琮,天地配合之象也。”玉琮圆形的射口象征天,方形琮身象征地。线刻人像所在之处,正好是天与地之间,喻义着他是个可以沟通天地、通达人神的人,也就是古代专门从事祭祀工作、能通天地人神的巫师。《说文》云:“巫,以舞降神者也。像人两褒舞形。”

综上所述,玉琮上的图案,可以大胆推测为神鸟载着神人为接通人神、听达天命的祭祀法器赋予更合理的图像意义。

参考文献:

[1]杨天宇.仪礼译注[M].上海古籍出版社,2004.

[2]王昭禹.周礼详解[M].上海人民出版社,1999.

[3]汪遵国.良渚文化“玉敛葬”述略[J].文物,1984(2):23-36.

[4]许慎.说文解字[M].中华书局,1963.

[5]郭沫若.卜辞通纂[M].科学出版社,1983.

[6]张秉权.殷墟小屯——文字丙编[M].中央研究院历史语言研

究所,1957.

[7]袁珂.山海经校注[M].上海古籍出版社,1980.