内镜辅助下单鼻孔经蝶入路治疗垂体瘤的临床疗效研究

2019-09-28刘畅顾佳炜王新东包爱军李祥

刘畅,顾佳炜,王新东,包爱军,李祥

垂体瘤是一种常见的鞍区肿瘤,多以良性为主,占颅内肿瘤的10%以上。随着医学影像检查、内分泌实验室检测、免疫组化等技术的提高,垂体瘤的检出率呈大幅度上升趋势[1]。目前此病主要以手术为治疗首选,经鼻蝶垂体瘤切除术是成熟的手术方案[2]。近年来,神经内镜照明技术不断成熟,在脑部手术的应用中发挥明显优势,因此内镜下经蝶垂体瘤微创术具有重要临床意义。本研究通过对90例单鼻孔经蝶垂体瘤微创术患者采用神经内镜辅助和单纯显微镜手术的临床观察,明确内镜下单鼻孔经蝶垂体瘤微创术的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月至2018年5月在本院神经外科诊治的垂体瘤患者90例,纳入标准:根据神经影像学检查和病理结果诊断为垂体瘤;垂体瘤显著,解剖位置靠近鞍内倾向蝶窦;大垂体瘤,需手术治疗;符合内镜下微创术适应证。排除标准:合并严重系统疾病或脏器衰竭;血液系统重症疾病;脑动脉瘤或脑血管畸形合并症;合并精神或心理疾病;妊娠期或哺乳期;有脑部手术史。全部患者随机分为2组各45例:①对照组,男22例,女23例;年龄25.2~67.5岁,平均(42.6±7.3)岁;临床症状表现为头痛30例,视野破损或视力异常7例,库欣综合征4例,肢体肥大5例,激素水平升高39例;垂体瘤包括泌乳素瘤12例,生长激素瘤6例,促肾上腺素瘤5例,无功能腺瘤3例;②观察组,男20例,女25例;年龄24.3~66.6岁,平均(42.6±5.9)岁;临床症状表现为头痛32例,视野破损或视力异常8例,库欣综合征4例,肢体肥大6例,激素水平升高41例;垂体瘤包括泌乳素瘤13例,生长激素瘤5例,促肾上腺素瘤6例,无功能腺瘤4例。本研究已经获得院伦理委员会批准。

1.2 方法

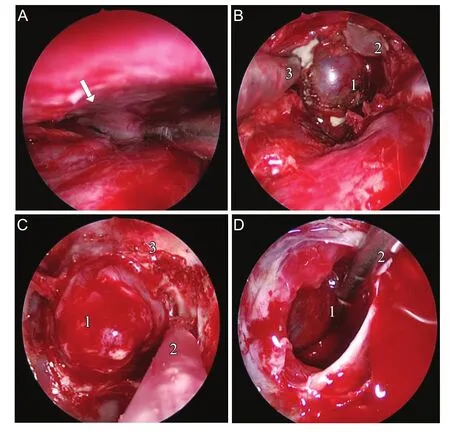

2组患者术前均采用抗生素滴鼻液清洁鼻腔,术前1 d进行术部护理(鼻腔、面部消毒清洁、剪鼻毛等术前准备),行气管插管,均采用全身麻醉,患者取仰卧位,头后仰左偏20°,面部水平右侧旋转15°,心电监护全程护理。对照组采用传统显微镜鼻孔经蝶垂体切除术。鼻中隔两侧粘膜处塞入0.01%去甲肾上腺素盐水浸泡的棉条以舒张鼻粘膜和扩张血管。设置清晰显微镜视野,牵拉鼻壁向鼻孔位置,选择鼻中隔上侧1 cm处开鼻粘膜从而暴露蝶窦和鼻窦。研磨钻打通鼻窦前臂,开通鞍底,选择环形刮圈、吸引器、分瘤钳进行逐步肿瘤剥离,后用明胶海绵填充剥离后空置空间,使用人工硬膜封闭鞍底后,油纱条塞紧鼻腔。观察组采用神经内镜下显微镜单鼻孔经蝶垂体瘤微创术,见图1。经鼻手术一般需要2名手术医师四手协同操作,从鼻腔入路为习惯通道,Knosp分级3级以下患者适合单鼻孔经蝶垂体微创术。术前采用去甲肾上腺素(1∶1 000)、利多卡因(10%)、生理盐水(5%)比例为1∶10∶10的溶液浸泡过的棉条塞入鼻腔收缩粘膜。采用神经内镜(硬式0°观察镜,带冲水系统,直径4 mm,购于德国齐柏林公司)由后鼻孔向上探入蝶筛,寻找蝶窦入口,剥离从蝶窦口内侧到鼻孔上缘黏膜和蝶窦前壁。通过梨状骨到鼻中隔软骨交界处,将对侧鼻中隔黏膜向外侧剥离。采用显微磨钻去除蝶窦前壁骨质和蝶窦腔分隔、鞍底骨质等,暴露鞍底和轴位斜坡隐窝、动脉、视神经角、视交叉等解剖突隆结构,剥离暴露区域一直延伸到蝶骨平台、窦底壁、需去除肿瘤鞍底部位,开放骨窗直径为1~3 cm。神经内镜结合超声多普勒探查颈动脉位置,针刺鞍内,勾刀打开鞍底硬膜,探查肿瘤位置和结构,采用刮环、吸引器、取瘤环等共同摘取、剔除肿瘤组织。神经内镜辅助清理肿瘤残余,瘤腔经过生理盐水多次冲洗后使用明胶海绵填塞。颅底重建使用人工脑膜、生物蛋白明胶、自体筋膜、缔连鼻中隔黏膜瓣等,鼻腔填塞纱条或海绵。2组均随访12月。

1.3 观察指标

比较2组临床疗效、手术指标、并发症发生率、内分泌激素下降率、肿瘤全切率及术后1年复发率。

1.4 疗效标准

参照相关文献的标准判定疗效[3]:①治愈:头晕头痛、泌乳、月经絮乱、视力障碍等症状完全消失,术后行CT/MRI检查可见肿瘤完全消失;②显效:术后各项临床症状明显改善和并发症明显减少,且肿瘤细胞减少>50%;③有效:术后临床症状有所改善和并发症有所减少,且肿瘤细胞减少>20%;④无效:术后患者临床症状无改善或加重,并发症发生率无降低,且肿瘤细胞减少<20%或增加。

1.5 统计学处理

采用SPSS21.0统计学软件分析数据,计量资料以(均数±标准差)表示,t检验;计数资料以率(%)表示,χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

图1 神经内镜下显微镜单鼻孔经蝶垂体瘤微创术过程

2 结果

2.1 2组临床疗效比较

对照组治愈17例(37.78%),显效7例(15.56%),有效11例(24.44%),无效10例(22.22%),总有效率80.00%;观察组治愈28例(62.22%),显效8例(17.78%),有效6例(13.33%),无效3例(6.67%),总有效率为93.33%,高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.41,P=0.04)。

2.2 2组手术指标比较

对照组的手术时间为(154.67±15.20)min,出血量为(81.82±7.05)mL,住院时间为(7.25±1.48)d;观察组的手术时间为(97.44±8.63)min,出血量为(49.09±8.31)mL,住院时间为(4.74±1.14)d;观察组的手术时间、出血量及住院时间均低于对照组,有显著性差异(t=21.96、20.15、9.01,P=0.00、0.00、0.00)。

2.3 2组并发症发生率的比较

对照组发生感染2例(4.44%),垂体功能障碍3例(6.67%),脑脊液侧漏3例(6.67%),出血2例(4.44%),鼻腔黏连或穿孔3例(6.67%),总发生率为28.89%;观察组发生感染0例,垂体功能障碍1例(2.22%),脑脊液侧漏1例(2.22%),出血0例,鼻腔黏连或穿孔2例(4.44%),总发生率为2.22%,低于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.87,P=0.02)。

2.4 2组内分泌激素下降率、肿瘤全切率及术后1年复发率的比较

对照组内分泌激素下降20例(44.44%),肿瘤全切33例(73.33%),术后1年复发7例(15.56%);观察组内分泌激素下降30例(66.67%),肿瘤全切41例(91.11%),术后1年复发1例(2.22%);观察组内分泌激素下降率和术后1年复发率低于对照组(χ2=4.50、4.86,P=0.03、0.03),肿瘤全切率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.94,P=0.03)。

3 讨论

垂体瘤是临床较常见的脑部肿瘤之一,主要以垂体前后叶、颅咽管上皮细胞等部位肿瘤为主[4]。临床症状主要表现为垂体功能减退、激素分泌异常、性功能异常、视力下降、生长发育水平影响及记忆和学习能力下降等,严重影响患者的生存质量[5]。随着肿瘤的发展,后期恶化和迁延较广泛,对患者健康极为不利。垂体瘤分布颈动脉窦段前后,侵袭颅底,主要针对鞍区至蝶窦,临床治疗多采用外科手术方式处理。

经鼻蝶入路在垂体瘤切除术中肿瘤暴露效果不理想,难以完全显露,因此肿瘤切除不完全,术后常有不同程度的肿瘤残余。同时光学效果限制也易造成术中海绵窦内血管或神经损伤[6]。经鼻蝶手术显微镜观察尤其符合解剖结构和生理功能的要求,显微镜下经鼻蝶垂体瘤切除术是常用治疗方式[7]。而单鼻孔经蝶垂体瘤微创术通过鼻腔空间不需要牵开器即可完成手术入路,具有器械通道狭窄、鼻粘膜出血、器壁损伤、避开嗅区及保护颈动脉等优点[8]。本研究通过神经内镜辅助显微镜下单鼻孔经蝶垂体微创术(简称内镜下单鼻孔经蝶垂体术)治疗,在肿瘤清除、临床疗效及安全性方面获得确切疗效。

神经内镜经鼻蝶入路垂体腺瘤手术是近年来逐渐发展起来的一种较新型的垂体瘤微创技术,在神经内镜辅助视野条件下可直接通过鼻腔进入通道[9]。此技术避免了传统微创术鼻窥器探入过程中存在的器壁损伤、术中出血、鼻粘膜碰触等,具有收缩鼻黏膜、扩充通道、减少并发症等效果[10]。神经内镜的临床应用大大提高了光学技术的视野范围,实现了近视距、多视角的术野观察效果,对鞍区或海绵窦侵袭的肿瘤及组织观察效果更佳,弥补了显微镜成像的空间狭隘[11]。本研究通过多名手术医师协同手术操作,可提高动态手术视野质量,改善手术效率,为内镜操作提供了三维观察视觉条件。但是作为精细光学成像设备,神经内镜的应用需要多名医师在较狭窄的鼻腔通道内协同操作和配合进行,因此内镜下单鼻孔经蝶垂体微创术需要具备长期培训经历且技术成熟的临床医师高度配合完成[12]。通过本研究结果可知,观察组总有效率为93.33%,显著高于对照组(80%),可见内镜下单鼻孔经蝶垂体瘤微创术的有效性。

垂体腺瘤作为鞍区比较敏感的肿瘤结构,术后并发症比较常见的有脑脊液侧漏、感染、出血、鼻腔黏连或穿孔等。单鼻孔经蝶垂体切除过程中往往有鞍隔损伤或冲击,肿瘤剔除过程中对与之相连的蛛网膜亦有撕裂或破损风险,从而形成脑脊液侧漏[13]。另外术中对鞍隔的牵拉或术后鞍隔塌陷成为颅内感染或出血的直接因素,作为大型颅内手术,肿瘤包膜、大血管等的破裂也是颅内出血的危险存在[14]。本研究采用神经内镜辅助手术操作,一定程度上提高手术视野精确性,降低肿瘤探查和剔除的盲目性,更精确地保留正常垂体组织,更完整地分离肿瘤组织和结构,且提高肿瘤切除效果;同时神经内镜辅助减少术中机械操作,无需剥离鼻中隔及分离黏膜,术后创伤低,恢复时间短。

综上所述,内镜下单鼻孔经蝶垂体瘤微创术效果显著,可有效降低手术时间、住院时间和术中出血量,且并发症发生率和复发率较低,具有较高的安全性。