替罗非班联合机械取栓治疗脑梗死合并颅内血管狭窄的疗效观察

2019-09-28洪春永李清金曾友福卢武生林庆金韩玉惠

洪春永,李清金,曾友福,卢武生,林庆金,韩玉惠

急性缺血性脑卒中的血管再通治疗先后经历静脉溶栓、动脉溶栓、球囊或支架成形、机械取栓及联合治疗等多种方式[1],尤其是错过静脉溶栓时间窗,机械取栓成为急性缺血性脑卒中血管再通治疗的良好补充。然而,大多研究显示机械取栓后血管再通率约80%[2,3],尤其是颅内血管狭窄患者出现血管再闭塞的风险较高。因此,如何防治颅内血管狭窄的缺血性脑卒中患者机械取栓后出现再闭塞,对于提高机械取栓治疗的有效性和安全性具有重要的指导意义。本研究选择替罗非班联合机械取栓治疗超早期缺血性脑卒中患者,与单纯使用机械取栓进行对比分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2015年1月至2017年12月我院神经内科收住院的超早期缺血性脑卒中合并颅内血管狭窄患者80例,男52例,女28例;年龄(62.84±8.72)岁。纳入标准:诊断标准符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》公布的急性缺血性脑卒中诊断标准[4];年龄80岁内;初次发病6 h内,椎基底动脉系统急性卒中可延长至12 h;头部CT检查排除颅内出血,无大面积梗死的早期影像学表现;神经功能缺损症状与体征持续>1 h,且病情严重;入院时美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分为10~24分。随机分为2组各40例:①对照组,男28例,女12例;年龄(63.32±8.76)岁;②治疗组,男24例,女16例;年龄(62.35±8.67)岁。2组年龄、性别及NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

2组入院后即刻行头部CT排除脑出血,化验血常规、凝血四项、肾功能,排除血小板、肾功及凝血异常,术前免疫检查排除传染性疾病,均给予降压、降颅压、改善微循环等对症支持治疗。治疗组在6 h内给予替罗非班注射液(2.5 mg,溶于0.9%氯化钠注射液40 mL,取其中20 mL动脉内推注),同时闭塞动脉Solitaire支架机械取栓,动脉机械取栓后(余下替罗非班注射液于15 min内微量泵泵入),并给予替罗非班注射液[负荷剂量为0.4 μg/(kg·min),30 min内微量泵静脉内泵入,继以维持剂量0.1 μg/(kg·min)微量泵静脉内泵入],应用24~48 h。动脉机械取栓后21 d复查头部CT,怀疑有出血停止应用。2组于治疗后21 d进行神经功能缺损评分,动态复查头部CT检查,密切观察有关颅内出血及其他内脏出血等并发症。

1.3 疗效评定

治疗后21 d对2组进行疗效评估。依据1996年全国第4届脑血管病会议制定的神经功能缺损程度评分标准:0~15分为轻度功能缺损;16~30分为中度功能缺损;31分以上为重度功能缺损。基本痊愈:功能缺损总分减少90%~100%,病残程度为0级;显著进步:功能缺损总分减少46%~90%,病残程度为1~3级;进步:神经功能缺损总分减少18%~45%;无效:功能缺损总分<10%;恶化:神经功能缺损增加18%以上[5]。2组治疗前后监测血液流变学指标。观察2组疗程中不良反应。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0统计软件包进行分析,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验或方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组神经功能缺损评分比较

2组治疗21 d后神经功能缺损程度较治疗前改善(P<0.05),以治疗组改善更明显,2组治疗后比较有显著性差异(P<0.01),见表1。

表1 2组治疗前后神经功能缺损评分情况(±s)

表1 2组治疗前后神经功能缺损评分情况(±s)

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.01

分组对照组治疗组例数40 40治疗前21.45±7.70 21.33±7.31治疗后14.46±7.85①8.34±7.52①②

2.2 2组疗效比较

对照组痊愈13例,显著好转12例,好转6例,无效及恶化9例,好转率77.5%;治疗组痊愈15例,显著好转13例,好转10例,无效及恶化2例,好转率95.0%;2组差异有统计学意义(χ2=5.17,P=0.02)。

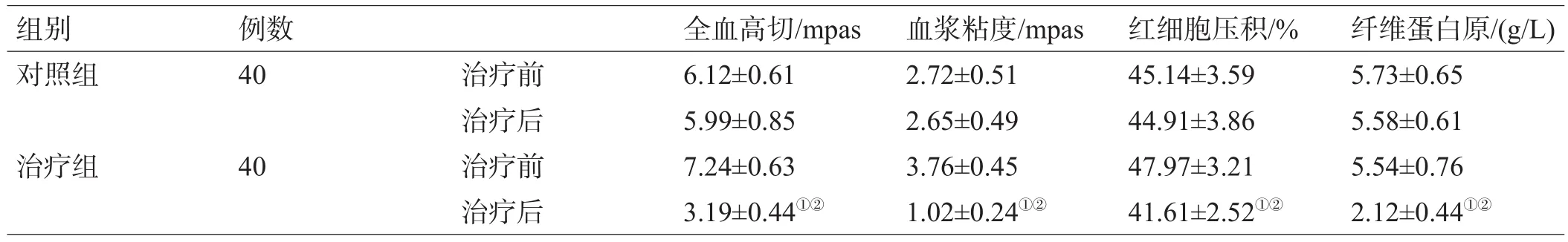

2.3 2组治疗前后血液流变学指标比较

治疗后,对照组的指标与治疗前对比差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组的血液流变学指标与治疗前相比有明显改善,差异有统计学意义(P<0.05),且与对照组比较有显著性差异(P<0.01),见表2。

2.4 2组不良反应发生比较

对照组发生消化道出血2例,鼻出血1例,不良反应发生率为7.5%;治疗组发生牙龈出血1例,无症状性脑出血1例,不良反应发生率为5.0%;2组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 2组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

表2 2组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.01

组别对照组治疗组例数40 40治疗前治疗后治疗前治疗后全血高切/mpas 6.12±0.61 5.99±0.85 7.24±0.63 3.19±0.44①②血浆粘度/mpas 2.72±0.51 2.65±0.49 3.76±0.45 1.02±0.24①②红细胞压积/%45.14±3.59 44.91±3.86 47.97±3.21 41.61±2.52①②纤维蛋白原/(g/L)5.73±0.65 5.58±0.61 5.54±0.76 2.12±0.44①②

3 讨论

近年来研究发现,在超早期缺血性脑卒中采用Solitaire支架机械取栓治疗有一定疗效,但仍存在血管再通率偏低及再通后闭塞的问题[6],且临床疗效欠满意,究其原因可能与血管再通后血栓再生有密切关系。如何提高急性缺血性脑卒中患者的血管再通率,防止机械取栓后血管再通后再次闭塞,改善脑卒中预后,是本研究的出发点。目前笔者认识到血小板活化并与多种配体结合是引起血小板聚集的最后共同通路。因此,防止血栓形成的关键是抑制血小板的活化、粘附和聚集,打破血小板聚集的连锁反应[7]。

血小板聚集可作为血栓形成的核心,血小板表面糖蛋白GPⅡb/Ⅲa受体与纤维蛋白原结合可诱导GPⅡb/Ⅲa受体发生构象变化,即血小板活化,使Ⅱb/Ⅲa受体与纤维蛋白原的亲和力显著增加。纤维蛋白原可沉积于血管壁,并诱导平滑肌细胞向血管内膜迁移,形成斑块内的泡沫细胞,同时还会对血管内皮细胞造成损伤,加速动脉粥样斑块形成,并影响局部斑块稳定性[8]。有研究显示纤溶酶降解纤维蛋白原,裂解多个凝血因子,进而溶解血栓,发挥溶栓作用[9]。替罗非班通过抑制GPⅡb/Ⅲa与纤维蛋白原的特异性结合[10],抑制纤维蛋白原在血小板间形成间桥,阻止血栓的再形成。本研究结果显示替罗非班可使脑卒中患者的纤维蛋白原明显下降,裂解相关凝血因子,纤溶活性明显增强,从而发挥预防脑血管内血栓形成的作用。有研究表明,血浆纤维蛋白原水平越高者,血栓形成、斑块破裂的发生率也越高[11],脑卒中发生风险越高[12]。本研究一方面通过Solitaire支架机械取栓,另一方面通过替罗非班注射液机械取栓前后动脉内泵入,使之抑制血小板的活化、粘附和聚集,阻止血小板Ⅱb/Ⅲa受体与纤维蛋白原结合,降低纤维蛋白原含量,从而最大限度防止血栓再形成的作用。此外,纤维蛋白原可使血小板凝聚并使其沉积于血管壁,降低纤维蛋白降解率,影响血流动力学,增加血液黏度[13],促使机体处于高凝状态,引起血栓[14]。本研究结果显示治疗组的血浆粘稠度、全血高切均低于对照组,提示替罗非班能有效降低血液粘稠度,提高治疗脑卒中的有效率,这与周红[15]等的研究结果一致。

本研究发现机械取栓联合替罗非班治疗脑梗死不良反应发生率与对照组差异无统计学意义(P>0.05),这与王育斌等[16]的研究结果一致,提示替罗非班运用于超急性期脑梗死治疗的安全性较高。因此,替罗非班联合Solitaire支架机械取栓在治疗超早期缺血性脑卒的过程中既有效且安全,可在临床实践中进一步探索及普及;但由于本研究入选病例数量相对有限,还应进行大规模随机双盲对照实验,进一步研究其有效性及安全性,为临床推广使用提供更高级别的循证依据。