良渚先民的水稻生产

2019-09-28贾艳

文 图/贾艳

莫角山浮选出的炭化稻米(摄于良渚博物院展厅)

中国长江下游地区气候温润,适宜水稻生长,是东亚大陆水稻种植最早的地区之一。生活在5000多年前的良渚先民依靠得天独厚的气候条件和丰富的水资源发展水稻种植,创制并广泛使用多种农作工具如石犁、石镰、石刀等,有先进的灌溉系统,稻作农业生产已经相当成熟。主要表现为生产规模大、产量高,稻米成为唯一的主食。这种湿地稻作农业有别于黄河流域的黍粟等旱作农业,也异于西方的麦作农业,是良渚文明区别于中国和世界其他文明的重要特征之一。

在良渚古城东北郊的茅山遗址,考古学家发现了良渚时期的水稻田遗迹。稻田土壤中含有大量炭屑,还有比较完善的灌溉系统,包括水渠、古河道、池塘、小河沟、水井等。因此,当时的稻作农业技术体系大致可以用“火耕水耨”来描述,即放火烧草,灌水湿润土地,直播稻种,灌水淹死旱生杂草。《史记·货殖列传》载“江南之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”,可为佐证。实际上,这种生产技术直到唐代仍可见到,特别是在新垦土地或荒废土地的复耕中得到广泛运用。

茅山遗址稻田全景(王宁远《从村居到王城》)

浙江海宁佘墩庙遗址出土石镰(夏勇 供图)

耕种工具

虽然茅山遗址稻田耕作层出土的工具只有石镞和石刀,但并不意味着良渚时期用于田间操作和管理的工具仅有这些。良渚先民极有可能重复使用多种生产工具,劳作结束后带回居址保管,只有一些小型农具可能偶尔遗失在稻田中。

稻田地层中发现石镞,向我们展现了稻田生态的一个侧面—先民可能在稻田中使用弓箭狩猎,驱赶偷食的飞禽走兽。

石刀当为摘取稻穗所用。比照其他遗址,实际上良渚先民对于石刀的使用并不普遍。茅山遗址未见石镰,但余杭吴家埠、南湖、庙前,平湖庄桥坟,桐乡姚家山,上海松江广富林等良渚文化遗址中都曾出土过石镰,而且良渚中晚期更多见。这表明使用石镰连秆收割水稻的技术已有一定程度的普及。具体操作方法应为:一手抓住稻杆拉近,另一手握住石镰从水稻近根部一并割取稻杆和稻穗。此法不仅提高了劳动效率,能把一块田里的谷物一次性收回,而且秸秆还可作多种用途,比如建筑、铺垫、编织等。值得一提的是,连秆收割对植株的震动比单纯割穗更大,若谷粒还有较强自行脱落性的话,收割时谷粒就极易掉落。因此,连秆收割技术不仅是农具改革的一种结果,更是作物驯化到一定程度的表现。

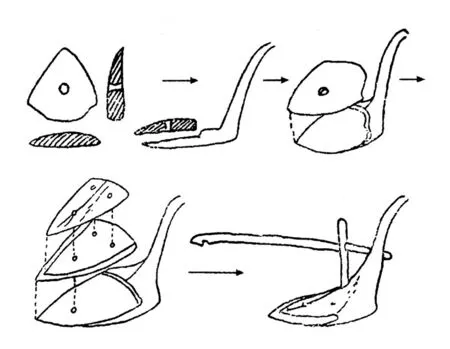

茅山遗址稻田中未见翻耕工具,但在居住生活区发现了组合石犁(又称分体式石犁),通长约58厘米,通宽约38厘米。良渚文化中晚期的桐乡新地里、平湖庄桥坟等遗址亦出土了这类石犁。尤其是庄桥坟遗址所出者还完好保留着木犁座,总长达106厘米。犁身由一片三角形石片(犁头)和两片长方形石片(犁翼)组成,通长51厘米,通宽44厘米。使用时要把它夹嵌在一个有底座有盖板的木座里,再通过石犁上的穿孔,用木销钉把石犁与木底座固定在一起。这样,石犁就不容易破损断裂,并可实现局部更换而不用报废整块石犁,方便长期使用。在木犁底尾端有装置犁辕的榫口。这样大型的石犁,如何牵引发力呢?我们推测,良渚先民可能使用牛等大型的牲畜来牵引石犁,后面有专人手扶犁柄来掌控方向,如此连续破土作业使得开垦土地的速度明显加快,获得更多的农田。

茅山遗址出土组合石犁

平湖庄桥坟遗址出土组合石犁(夏勇 供图)

石犁安装示意(俞为洁《良渚人的衣食》)

耕作技术

茅山遗址稻田中多年生杂草明显多于一年生杂草,表明当时可能还没有采用深耕移栽技术。春季放火烧草后,只是进行了浅表层土壤的简单松土,然后直接撒播或点播稻种,很少触及土壤深处多年生植物的块(球)茎或宿根部分。整地翻耕之后,便是中耕阶段。尽管没有出土特定的中耕除草工具,但不能排除这一环节的存在。原始、传统的稻田除草通常采用手工拔除的操作方法。灌溉也是杀灭和抑制稻田杂草的重要手段。从茅山遗址完善的灌溉系统和新近发现的良渚古城外围水利系统看,良渚先民非常重视农田灌溉技术。

种植面积的扩大和水稻品种的改良,加上耕作技术的进步,都促进了水稻的生产,结实情况也有明显改善。良渚时期的水稻以粳稻为主,基本完成从野生稻到栽培稻的驯化过程,在生物学性状的许多方面已经接近现代栽培稻品种,表现在:水稻落粒性基本丧失,籽粒饱满,完成了从瘦长形到短圆形的粒型转换,千粒重增加,水稻产量有了明显提高。根据测算,亩产量大约141千克,可见当时的农业生产力水平之高。

社会组织

良渚中期的稻田形状有长条形、不规则圆形、长方形等多种,单块面积从1—2平方米到30—40平方米不等;而晚期的稻田呈规则的长方形,田块面积很大,通常在1000平方米左右,最大的近2000平方米。总面积约56000平方米(约合84亩),更有河道、灌溉水渠、红烧土铺面的田埂等农田设施。稻田形态呈现由星罗棋布的小条块状向大面积大区块的发展过程,反映了茅山遗址可能经历了从开始定居时利用小块低洼湿地到后期大规模开拓湿地造田种稻,从人口稀少的小村落到人口数量较多的大村落的农业社会发展历程。

茅山稻田局部,左为中期稻田,右为晚期稻田(摄于良渚博物院展厅)

良渚文化晚期的大区块、规格化、连成片的稻田遗迹反映出当时稻作生产不是单家独户劳动能完成的,极有可能具有集体劳动性质。大规模稻田开垦、大型灌溉设施的建设等,需要大规模的人力动员和组织,表明良渚文化晚期社会已经具有严密的组织和分工,以及强有力的行政控制能力,能够集中社会人力、物力、资源,组织开展大型、复杂的工程和社会活动。

池中寺炭化稻谷位置及周边格局(罗晓群 供图)

另外,在莫角山宫殿区东坡发现了大量炭化稻米堆积,约有3万斤;在池中寺台地发现36万余斤炭化稻米的遗迹。截至目前,在莫角山遗址区共发现了6处大规模的稻谷堆积遗迹,但良渚古城内外并未发现任何水稻田的迹象。这说明,居住在城内及外郭的人很可能不从事水稻生产,这些稻谷应是由古城郊区的居民和良渚遗址群外的居民提供的,当时必然产生了类似贡赋的制度。这些发现不仅反映了农业生产力的提高、粮食产量的增加,为良渚文化时期深刻的社会分工打下了坚实的物质基础,同时也映射出良渚政治权力中心(即良渚古城)对周围地区的统治力。可见,良渚是一个以稻作农业为基础的国家。