市场化与社会工作的“去社会化”

——基于美国社会工作的考察

2019-09-27杨彩云

李 伟,杨彩云

(扬州大学社会工作系,江苏 扬州,225002;上海师范大学社会学系,上海,200234)

社会工作的助人服务活动是由特定的组织或部门来主导运作,主要包括第一部门(政府)、第二部门(企业)和第三部门(非盈利、非政府组织)。这些部门为社会工作的服务提供人力、物力、财力等方面的支持,并负责专业服务的输送与监督、专业人才的聘用及考核等相关事务。

纵观社会工作的百年发展史,其运作主体历经了从社会组织到政府部门再到市场部门的演变。其中社会组织主导的阶段是在19世纪中后期至福利国家的建立。这一时期,社会工作的两大源头,即19世纪中晚期流行于英、美等国的慈善组织会社(Charity Organization Society, COS)和睦邻友好运动(Settlement House Movement, SHM),都是独立于政府和市场的志愿组织,其运作经费来源于私人捐款、教会资助等;政府主导的阶段存在于福利国家时期。“二战”后,西方发达资本主义国家陆续建立起了福利国家,政府的福利部门成为社会工作服务的供给主体;市场主导的阶段肇始于20世纪70年代末以来的“新自由主义”(Neo-liberalism)时代。在此期间,市场竞争机制被广泛引入社会工作的相关部门,私人企业逐渐成为福利服务供给的主体。

显然,不同的服务主体具有不同的运作理念和目标。一般而言,志愿组织信奉的理念是利他主义、志愿主义,它所开展的社会工作服务的根本目标是解困救难而非谋取私利;政府部门主导的社会工作除了体现国家履行公共服务的基本职能,还暗含着社会控制的目标;市场的核心理念是金钱至上、效率至上,那么,当市场的赢利及效率逻辑主导社会工作后,会引发哪些负面后果?本文旨在对这一问题进行系统解答。①

一、私人实践与服务外包:社会工作的纯市场与准市场模式

根据市场化的基本定义,本文将社会工作的市场化区分为纯市场和准市场两种模式,前者是指私人实践,后者是指服务外包(政府购买服务)。无论是纯市场还是准市场模式,二者都在20世纪70年代末和20世纪80年代初以来的新自由主义时代广泛盛行,并对社会工作实践产生了显著影响。下文分别对这两种模式的内涵及历史脉络进行简要介绍。

(一) 私人实践:社会工作的纯市场模式

真正意义上的市场交易行为意味着买卖双方是自由、平等的,产品或服务的价格由市场供需机制来自发调节。在交易过程中,买方与买方竞争,卖方与卖方竞争。在社会工作领域,私人实践(private practice)便属于这种纯粹的市场交易行为,因而笔者将其称为“纯市场”(pure market)模式。在这种服务模式中,买卖双方属于自发的市场交易关系。在这种买卖关系中,社会工作者的身份是提供收费服务的商人,即卖方;案主的角色是消费者或买方,向卖方购买服务。服务的费用由案主自行承担,服务价格由买方双方在参考市场行情的基础上自行商定。

私人实践产生的历史悠久,它并非新自由主义的创造物,但在新自由主义时代迅速扩张。追根溯源,最早的私人实践案例可以追溯至19世纪末社会工作的萌芽阶段,由当时在“巴尔的摩慈善组织会社”(Baltimore Charity Organization Society)工作的里士满(Mary Richmond)完成。②

1926年,美国社会工作者协会(American Association of Social Workers, AASW)收到来自“费城分会”(Philadelphia chapter)讨论私人实践的请求。当时,AASW的执行委员会向各分会都发了通知,请大家共同讨论这种新的实践形式,但当时并未对这一议题进行深入探讨。虽然如此,精神病学领域的社会工作者对私人实践产生了浓厚兴趣。1927年,“美国精神病学社会工作者协会”(American Association of Psychiatric Social Workers, AAPSW)成立了“私人精神病学社会工作委员会”(Committee on Private Psychiatric Social Work),致力于推动私人实践在精神治疗领域的发展。“二战”后,由于要对退伍士兵进行精神治疗,以及中产阶级对精神健康服务的需求,所以精神病学社会工作得到了快速发展。[1]111-117

20世纪40年代以来,政府和专业组织开始对私人实践的从业资格进行认证。1945年,美国弗吉尼亚州率先通过了一部社会工作者“许可证法”(licensing law);1953年,圣地亚哥市设立了专门针对私人实践的执照;1957年,全美社会工作者协会(National Association of Social Workers, NASW)③下属的“社会工作实践委员会”(Commission on Social Work Practice)承认私人实践符合社会工作实践的定义,并提出了初步的最低从业标准;1961年,NASW下属的“国家理事会”(national board of directors)正式采纳了私人实践的定义,并在1962年建立了初步的资格标准;1964年,NASW正式确立了私人实践的合法地位,认可其为社会工作实践的合法领域,并在同年创立了“私人实践国家研究团体”(National Study Group on Private Practice);1967年,NASW发布了《私人实践指南》(Private Practice Handbook)。[2]这一系列的认证举措标志着私人实践逐步的走向成熟。

在新自由主义时代,随着社会工作市场化趋势的日益加重,从事私人实践社会工作者的数量迅速增加。根据美国的调查,在1975至1985年的10年时间当中,全职从事私人服务的工作者的人数增加了5倍多。在1985年,NASW调查发现1/3的会员曾经参与过私人实践。在1982年,NASW会员中私人执业者的比例为10.9%,1987年增加到了15.3%,1991年增加至了16.8%。[3]到了2005年,NASW的会员当中有40%确认从事私人实践。[4]事实上,从事私人执业的会员的人数要远高于NASW的调查,因为多数私人实践者并非是NASW的会员,而是隶属于专业化程度比NASW更高的临床类组织。

(二) 服务外包:社会工作的准市场模式

准市场(quasi-market)又被称作内部市场(internal market),这一概念在20世纪80年代最早由英国学者提出。[5]简单而言,准市场是指那些具备了一定的市场要素(例如竞争),但又不属于完全意义上的市场交易关系。一方面,在这种模式中,买卖双方中有一方占据优势,另一方处于劣势,二者的交易关系极不平等。例如,买方占据优势的“买方市场”(buyer’s market)和卖方占有优势的卖方市场(seller’s market),便属于不平等的市场交易关系。另一方面,纯粹的市场交易行为通常建立在私有制的基础之上,买方对手中的货币和卖方对手中的产品或服务,具有排他性的占有权,这种对私有财产的法律保护是自由交易得以顺利开展的制度基础。但是在准市场模式中,可能会存在买方或者卖方手中的货币、产品等属于公共财产而非私有财产的情况。

依据上述定义,新自由主义时期政府部门大量推行的服务外包便属于社会工作的准市场模式。“服务外包”又称为“政府购买服务”,它是指政府将那些无法直接进行私有化的公共部门,引入市场竞争机制。[6]具体做法是,将买方—卖方进行分离(purchaser-provider split),即服务的购买者和供应者分别由不同的部门来承担。在英国,政府于1990年出台的《全国健康服务与社区照顾法案》(National Health Service & Community Care Act)就引入了这一买卖分离策略。

之所以将政府购买服务称为准市场模式,理由包括以下两个方面。一方面,在政府与社会组织的买卖关系当中,只有政府一个买家,所以不存在竞争对手;而作为卖方的社会组织则是数量众多,彼此之间为了争夺政府的合同而展开了激烈的竞争;同时,作为买方的政府运用公共财政来购买服务,这意味着它拥有强大的购买能力,而社会组织则是势单力薄,为了生存不得不依赖于政府的项目。由此可见,服务购买属于典型的“买方市场”,买卖双方的地位极不平等,这显然与纯粹市场环境中的自由买卖不同。另一方面,作为服务购买方的政府所运用的购买经费来源于公共税收,它所购买的服务通常会被当做公共产品分配给公民,因而具有公有制的特征,这与建立在私有制基础之上的纯粹的市场交易行为不同。

与私人实践一样,政府购买服务在新自由主义产生之前就已出现,所以它并非新自由主义的产物。在美国,购买服务合同(Purchase-of-Service Contracts)在20世纪60年代就已出现,但当时外包的范围和规模有限,市场机制尚未占据主导。但到了20世纪70年代,服务购买的规模迅速扩大。1971年,一项针对美国各个州社会服务开支的调查发现,25%的政府资金被用来购买服务。到了1976年,这一比例上升至49%。美国25个州超过一半的社会服务支出用于购买服务。联邦政府的购买服务合同也从1971年的25%上升至1978年的54%。在里根—布什政府执政期间,政府购买服务的力度进一步加大,尤其是州及地方政府的购买服务合同增速迅猛,其开支从1980年的48亿上升至1988年的73亿。[7]76-77

由此可见,服务外包虽然不是新自由主义的创造物,但却被新自由主义推至巅峰。20世纪80年代以来,政府购买服务的范围、幅度远远超出了之前的水平。因为新自由主义的口号是“把一切都商品化”[8]3,包括将那些原本认为不能市场化的服务领域全部市场化,如高校、医院等。[6]在20世纪80年代之前,私人部门并没有被认为优于公共部门,它只是被看作一个行政工具。在20世纪六七十年代初,联邦政府购买服务的目的是克服私人慈善以及地方政府部门的不足。但是,在里根和布什总统执政期间,政府购买服务的目标发生了根本变化,除了提高公共部门的效率,其更重要的目标在于阻止社会福利的扩大、减少政府职能、降低联邦政府的费用支出、将联邦政府的责任转移至各州及地方政府。[7]76-78

二、纯市场的“赢利主义”逻辑与社会工作的“去社会化”

(一) 纯市场情境中社会工作者的“赢利主义”逻辑

如果说在政府购买服务的准市场情境中,社会组织倒向个人治疗、抛弃社会变革是因为受到了服务合同、买方意志的限制,不得已而为之,那么在私人实践这种纯市场行为中,社会工作沉溺于个人服务,便是一种自愿、自主的行为。因为这种纯粹的买卖行为被营利主义逻辑所支配,即金钱至上。虽然社会工作者加入私人实践领域的原因很多,如对高收入的追逐、对机构的官僚主义束缚的不满、对灵活性工作方法的追求等。然而,营利动机始终是一个核心的因素。很多学者在研究私人实践时提及这一点。[1][3]简言之,社会工作沉迷于私人实践的主要动机在于谋取经济收入。

通过对私人实践者收入水平的分析,即可了解其背后的赢利动机。就已有的研究来看,私人执业者的收入要高于机构的工作者。在私人实践领域,作为自雇者(self-employed person),私人实践者可以依据案主的数量及服务的时间等因素,来自主设置服务的费用而免受服务机构规定的限制。通常来说,私人实践的服务对象主要是中上层阶级,因为这部分群体的收入水平较高,具备支付费用的能力。[9]在上文关于里士满的案例中,接受服务的女士便属于中产阶级,有能力支付费用。在当时来说,3美元可是一笔不小的费用。

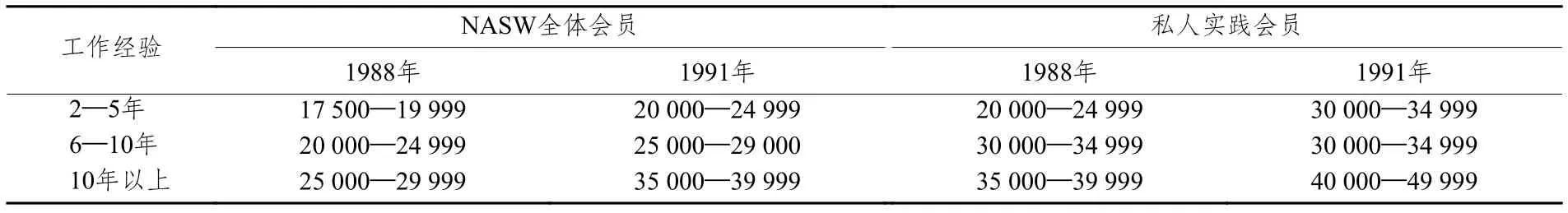

在20世纪二三十年代,私人领域的精神病学社会工作的服务对象主要是儿童和青少年,服务费用大约为每小时3—5美元,或者每周50—100美元,这个收入是当时社会工作者平均工资的2倍多。[1]根据美国社会工作者协会(NASW)的调查,从事私人服务的会员的年收入要明显高于全体会员,详见表1。另外,只有20%的私人执业者的年收入在25 000美元以下,另外有20%的私人执业者的年收入高于69 000美元。总体来看,私人执业者的年平均收入要比普通的社会工作者多7 700美元。[3]

表 1 NASW全体会员与私人实践会员收入区间的比较[9] (单位:美元)

(二) “赢利主义”逻辑与社会工作的“去社会化”

那么,私人实践的营利主义逻辑何以将社会工作的焦点引向个人治疗的同时,抛弃了社会变革?主要原因在于私人服务有助于提升私人执业者的收入水平,因为其服务对象主要是中上层阶级等富裕群体。而这部分群体所面临的主要问题在于心理或精神困扰,[10]这便导致私人服务以心理治疗(psychotherapy)为主。与此同时,那些收入水平低下、无力支付服务费用的弱势群体遭到了抛弃,而社会变革的主要目标便在于为这部分群体争取相应的社会福利。如此一来,私人服务就在很大程度上放弃了社会变革。通过下文对于私人执业者的服务领域、运用的理论与方法、对自身角色的定位、私人实践认证制度的分析便可发现,它们与心理治疗、临床治疗紧密相关,与社区工作、社会行动相去甚远。

首先,私人服务的主要领域集中在个人治疗、个案管理、团体治疗、家庭治疗、家访服务等,运用的主要是心理治疗方法,其理论知识主要来源于心理学,影响力最大的是弗洛伊德,紧接着是埃里克森。私人实践将心理治疗作为服务的焦点的原因在于,它所服务的中上层富裕群体面临的主要问题便是心理困扰。事实上,很多全职从事私人服务的社会工作者将自己看作“心理治疗师”(psychotherapist)而非社会工作者,将服务对象称为“病人”(patients)而非案主(clients),将自己的服务活动称为“心理治疗”(psychotherapy)或“心理分析”(psychoanalysis)而非社会工作。根据NASW的调查,很多私人实践工作者无论对案主还是社会大众,都不愿意称自己为社会工作者。[2]

同时,很多毕业后打算从事私人实践的在校研究生也将自己定位于心理治疗师、临床工作者(clinicians)。[3]私人执业者大部分是“美国精神病学社会工作者协会”(American Association of Psychiatric Social Workers, AAPSW)以及“全国精神分析联合会”(National Psychology Association for Psychoanalysis)而非NASW的会员。[1]113如此一来,私人实践便在很大程度上与心理治疗等同,将服务的焦点定位于微观的个体层面,而非宏观的社会结构。

其次,私人实践相关的认证制度也会将其引向临床治疗。在美国,开展私人实践的资质包括三个方面:一是拥有社会工作硕士学位;二是硕士毕业后,在临床领域工作的时间不少于2年或3 000小时;三是必须拥有州政府颁发的临床执照。[11]在这三个条件中,有两个与“临床”相关。尤其是各州的临床执照认证制度,是刺激私人实践快速增长的最主要因素。当社会工作者获得了第三方支付的法律授权后,由经济利益驱动的独立执业迅速增加,尤其是全职从事私人实践的社会工作者。[3]政府只认可临床执照,这意味着私人执业者开展社区工作、政策倡导等宏观实务难以得到认可。所以,私人实践的认证制度同样会限制社会变革的开展。

最后,市场竞争的压力促使私人实践者更加关注临床治疗技术的提升而非社会环境的改善。私人执业者除了要与同专业的从业者竞争,还要与相近的专业(心理治疗、精神康复等)竞争。如果案主对某个工作者的服务不满意,便会放弃继续接受服务,转向其他服务者。在私人服务领域,案主(消费者)对工作者的能力和服务进行持续的评估,以确定自己所付的费用是否值得。为了得到案主的认可,继而在激烈的市场竞争中获胜,私人工作者必须不断提高自己的专业水平,学习新的知识和技术。有研究显示,私人工作者比公共机构的工作者花更多时间用来参加学术会议、阅读学术论文等,以此来提高业务水平。[12]

20世纪50年代,针对纽约30个私人工作者的一项研究发现,大部分私人执业者比普通工作者的学历高,其中27人拥有硕士学位,7人正在接受博士教育,有些已经获得了博士学位。[1]19总之,激烈的市场竞争迫使私人实践者不断提高自己的专业水平,而个体化的临床治疗技术,尤其是心理治疗的相关技术,是体现专业化水平的主要标志。但社区工作、社会变革等宏观方法通常被认为是不科学、不专业的,所以不会受到重视。

由此可见,在赢利动机的驱使下,作为纯市场行为的私人实践很容易倒向个人治疗,排斥社会变革。具体而言,私人实践的服务对象(中上层阶级等富裕群体)、理论基础(心理学)、服务方法(心理治疗)、认证制度(临床执照)、市场竞争(治疗技术的提升)等,都与提高私人工作者的收入水平密切相关。与此同时,这些因素都将私人实践引向了针对富裕阶层的心理治疗,远离了针对底层群体的社会变革。有研究显示,私人工作者对于社会行动的参与热情非常低,只有很少一部分人参与了社会正义的实践,如反战示威、联络立法者等。[4][10]

三、准市场的“生存主义”逻辑与社会工作的“去社会化”

(一) 准市场情境中社会组织的“生存主义”逻辑

如上文所述,在政府购买服务的准市场情境中,采取的是买方(政府部门)和卖方(社会组织)相分离的策略。显而易见,作为买方的政府处于绝对的优势地位。一方面,在二者签订的委托—代理合同当中,对买卖双方的角色及权利义务,进行了明确的限定,卖方必须严格执行买方的决定。[13]如此一来,作为卖方的社会组织的自主性、自治权便会受到买方的很大限制;另一方面,政府购买服务属于典型的“买方市场”,因为买方只有政府一家,“一家独大”的政府在购买中处于垄断位置。但是,作为卖方的社会组织数量众多,彼此之间为了争夺政府的合同而展开了激烈的竞争。

于是,由于服务合同的限制以及卖方之间的激烈竞争,作为卖方的社会组织处于绝对的弱势地位。为了获得足够的生存资源,一些社会组织严重依赖于政府的服务项目,导致的结果是组织的自主性、独立性受到严重削弱。所以,在准市场模式中,社会组织的“生存主义”逻辑占据主导地位。为了生存,社会组织对于政府的依赖越来越严重,因为除了政府的服务合同,其它的资金来源渠道非常有限。例如,富裕群体更加关注文化、艺术等领域的事务,非盈利组织无法吸引更多的慈善捐款。[14]在生存逻辑的约束下,社会组织难以违背政府意志,继而变得越来越保守。在一些学者看来,这些非盈利组织甚至变成了“国家的代理人”(agents of the state)[7]75,成为政府意志的代言人。

这样一来,只要了解政府对于社会工作的态度,便能知晓准市场模式对于社会工作的影响,因为提供服务的社会组织就是政府意志的代表。显然,在20世纪70年代末以来的新自由主义时代,政府希望社会工作坚持个案工作、个人治疗,反对其开展社会运动、社会变革。因为个案工作的意识形态基础是自由主义、个人主义,社会变革背后的意识形态则是社会主义、集体主义。而新自由主义的核心是对个人主义、社会达尔文主义的倡导以及对社会主义、集体主义的排斥。

(二) “生存主义”逻辑与社会工作的“去社会化”

通过下文对于新自由主义的核心思想以及在英、美等国具体实践的分析,便可了解生存主义逻辑主导下的社会组织,如何受到了政府意识形态的左右,被迫放弃了社会变革。

首先,新自由主义本质上是古典自由主义的回归,所以其思想核心是个人主义。英国首相撒切尔夫人是新自由主义的拥趸者,她有一句名言充分反映了背后的个人主义思想,即“没有社会,只有个体的男人或女人,以及他们的家庭”[8]27。在个人主义的引导下,古典自由主义时期《济贫法》中的“责怪受害者”(blame the victim)理念得以复活,被一些学者称为“亲济贫法”(pro-poor law)的思想。[15]为了强调个人对自己的命运负责,个人失败基本上被归结为个体自己的过失,受害人经常遭受指责。[8]

在“责怪受害者”理念的影响下,社会工作的目标便是对那些市场竞争中的失败者进行管制,在这个过程中,“自尊”(self-esteem)是一个重要的话语工具。于是,贫困、吸毒、无家可归、精神疾病等社会问题统统被归结为自尊、自我管理的问题,忽略了社会结构的不平等。[16]新自由主义对受害者进行责备和污名化,其目的是将国家责任转移至个人、将社会风险转化为个人责任,其背后隐含的假设是:个人是唯一可以促进改变的主体,否定了环境因素对于风险的影响。[17]如此一来,社会工作的介入方法便与古典自由主义时期的《济贫法》和“慈善组织会社”一样,强调的是个案工作、个人治疗。

其次,新自由主义反对社会主义、集体主义,所以主张对社会运动进行压制。如哈维所言,面对一系列寻求集体干预的社会运动, 新自由主义会运用国际竞争和全球化来对其进行规训。如果这一策略失败了,新自由主义就会使用劝说、宣传的手段,必要时会动用赤裸裸的强制力量来镇压那些反对的声音。[8]作为新自由主义先行者和引领者的英、美两国,都采取了相应的措施来对工会力量进行削弱,因为工会组织是开展社会运动(罢工、游行示威等)的核心力量。

在英国,1979年撒切尔夫人上台执政后,采取了一系列措施来削弱工会的力量。第一,提高银行利率,导致失业增加。在1979—1984年间,英国的失业率达到10%以上,致使英国工会联盟在5年内丧失了17%的会员;第二,引入外来投资和外来竞争削弱工会力量。外来竞争在20世纪80年代摧毁了一批传统的英国工业,如钢铁工业(谢菲尔德)、造船业(格拉斯哥)在数年内几乎彻底消失,同时消失的还有一大批工会力量;第三,镇压一些抵抗新自由主义的社会运动。撒切尔夫人诋毁进步的劳工委员会是“左派疯子”,在她在位期间,有效摧毁了英国强大的工会和好斗的劳工传统。她离开政坛的时候,罢工活动已经降至之前水平的十分之一。[8]87

在美国,随着20世纪80年代中期失业率飙升至10%,打击一切有组织的劳工运动并削弱其力量的时机到来了。政府将工业活动从有工会组织的东南部和中西部,转移至无工会组织且“自由工作”(right-to-work)的南部各州,这一举措将有工会组织的核心区域进行“去工业化”(所谓的“铁锈地带”),最终导致劳工被剥夺了力量。除了“大棒”的惩罚,还有“胡萝卜”的诱惑。对于那些愿意与集体行动脱离关系的劳动者,企业允诺给予灵活的劳工过程和弹性的劳动时间。[8]80

工会势力的削弱直接压制了社会变革行动的开展。因为工会是社会工作者推进社会运动、社会变革的重要同盟和伙伴,历史上社会变革的发展离不开工会组织的支持。在19世纪末20世纪初的“进步主义”(progressivism)大变革时期,社会工作者与工会组织携手并肩,共同致力于收入不平等、移民、城市化问题的解决;在20世纪30年代的罗斯福“新政”(New Deal)时期,社会工作者不仅与工会激进主义者合作,有些甚至加入了工会。在1931—1944年的“平民运动”(Rank and File Movement)期间,成千上万社会工作者加入了激进社会工作(radical social work)的讨论组、工会、团体等。[18]所以,工会势力的衰落必然会导致社会变革的消沉。

由此可见,新自由主义的意志主要体现在其对个人主义的拥护和对集体主义的压制,这种思想同样蔓延至购买服务的活动。具体而言,政府要求社会组织认可主流意识形态,扮演“准政府”部门的角色,提供个人化的治疗服务而非组织社会运动。对于社会组织而言,迫于生存压力,不得不顺从于买方(政府)的意志,将服务的焦点定位于个人。

事实上,并非这些社会组织不愿意开展社会变革,而是因为一个组织开展社会变革的基本前提是它属于真正意义上的非政府(NGO)及非盈利(NPO)的志愿组织,既独立于政府又独立于市场,如此方能独立自主的开展社会行动;但准市场情境中的社会组织显然不具备这一条件。所以,有学者曾经指出,一个机构开展社会变革行动的可能性,与其接受的公共资助成反比。一些机构80%的预算来源于政府的支持,所以无法公开与一些不良的福利政策斗争。由于担心丧失来自政府的资助,机构变得越来越保守。[7]89通过对社会变革的源头组织,即发源于1884年的睦邻运动(SHM)发展历程的分析,就可以充分的证明这一观点。

19世纪末20世纪初期,睦邻运动独立于政府部门,它的运作经费主要源于私人捐赠而非政府的资助。例如,社会工作的先驱者亚当斯(Jane Addams)所领导的“霍尔馆”(Hull House)开展了轰轰烈烈的社会改革运动,为移民、劳工等弱势群体争取了诸多福利政策。然而,20世纪60年代以来,睦邻组织开始逐渐依赖于政府的合同,这一趋势在20世纪70年代末、20世纪80年代初以来的新自由主义时代进一步加重。1995年,一项针对纽约的睦邻组织的调查显示,其85%的运作经费来源于政府的资助。这导致的负面后果是,睦邻组织的使命与目标遭到了置换(goal displacement)。[7]87该组织最初的使命是推进社会变革、弘扬社会正义,但受到资助之后,便逐步偏离了最初的目标,激进主义的传统遭到了破坏、号召社会行动(call to social action)的动机被压制。最后,睦邻组织变得与其他机构一样,提供个人服务,被迫放弃了社会变革。[19]

四、结语及反思

综上所述,社会工作的准市场与纯市场模式都会将专业的焦点引向个人治疗,并排斥社会变革,即社会工作的“去社会化”。具体而言,在政府购买服务的准市场情境中,过度依赖于政府合同的社会组织迫于生存压力,不得不顺从于买方(政府)的意志,提供个别化的临床服务,放弃了社会变革的努力;在私人实践的纯市场模式中,社会工作者在赢利动机的驱使下,同样将服务的焦点集中于心理治疗。因为这种付费服务的对象主要是中上层阶级等富裕群体,这部分群体所面临的主要问题是心理或精神困扰。[10]同时,私人实践会远离社会变革,因为社会变革所服务的对象主要是低收入群体,他们无力为社会工作者的专业服务支付费用。

显然,社会工作的“去社会化”违背了该专业承诺的“社会”使命。因为“人在环境中”(person in environment, PIE)是社会工作看待案主困境的基本理念,它意味着在案主问题的成因中,个人因素与社会(环境)因素兼而有之。既然如此,专业的服务目标必须兼顾个人与社会两个维度,个人治疗与社会变革作为专业的双重使命,二者同等重要、缺一不可。国际社会工作者联合会(International Federation of Social Workers, IFSW)在2000年、以及国际社会工作学院协会(International Association of Schools of Social Work, IASSW)在2001年对于社会工作的定义中,都强调了个人问题的解决和社会结构的改变具有同等重要性。[20]

所以,社会工作对于“社会”使命的抛弃必须引起专业界的深刻反思。作为由慈善济贫事业发展演变而来的专业和职业,社会工作发源于19世纪中后期对于贫民、乞丐、移民等弱势群体的道德关怀,利他主义、人本主义是专业的核心价值观。一旦抛弃了针对社会底层群体的社会变革,社会工作便背离了专业的核心使命和价值观,社会工作便难以称其为真正意义上的“社会”工作。社会工作中的“社会”一词本身就意味着这一专业对于社会问题、社会环境、社会变革的高度关注。最早发明“social work”这一概念的美国教育家帕滕(Simon N. Patten)便是一个社会改革家,他认为社会工作的焦点应集中于社会倡导、社会运动。[21]

那么,中国(港澳台地区除外)社会工作应当如何看待市场化的运作模式?在回答这一问题之前,首先需要明确我国社会工作市场化的发展现状。就纯市场模式来说,目前似乎并未看到私人实践在中国(港澳台地区除外)社会工作界出现。这是因为从事私人服务的社会工作者必须拥有足够高的专业化水准,如此方能得到服务市场的认可,独立自主的开展收费服务,并在激烈的市场竞争中获胜。[12]而当前中国(港澳台地区除外)社会工作的专业化水平较低,根据王壬、罗观翠的研究,香港社会工作的专业化水准指数得分高达900,而广州、上海分别只有32、16,[22]所以目前并不具备开展私人实践的条件。就准市场模式来说,政府购买服务在中国(港澳台地区除外)已经取得了较大突破,无论是在实践还是制度层面。在实践层面,上海在2000年率先在改革社会管理体制时提出并推行政府购买服务,在卢湾等6个区的12个街道开始依托养老机构开展居家养老试点。[23]在此之后,诸多城市纷纷进行了购买服务的探索,其中以广州、深圳、东莞、上海等沿海城市的举措最为瞩目。在制度建设层面,2013年,国务院办公厅印发了《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》;2014年,财政部、民政部等部门印发了《政府购买服务管理办法(暂行)》,该文件明确了购买主体和承接主体、购买内容及指导目录、购买方式及程序等具体事项。除此之外,还有其它相关的制度和政策,本文不再赘述。

接下来的问题是,中国(港澳台地区除外)社会工作界对待市场化模式的合理态度是什么?显然,市场化对于专业的发展有利有弊,需要思考的问题便是如何“用其利、抑其弊”?对于准市场模式而言,社工界似乎没有拒绝的底气或资本,只能加以接受。原因在于当前社会工作机构既缺乏足够的社会捐款,同时又无法独立开展市场收费服务,其生存和发展很大程度上依赖于政府的项目。那么,既然无法拒绝准市场模式,社工机构所能做的便只能是采取有效的策略来坚守其专业的使命,避免服务目标的异化。例如,社工机构可以尝试采取易被政府接受的方式来推动社会变革。对于纯市场模式来说,较为可取的态度是“部分接受”,即专业界只有一小部分的力量开展以赢利为目标的服务活动。一方面,市场化对社会工作发展的益处显而易见,如提升专业人士的收入、提高专业的科学化水平、增加专业的知名度和认可度等,所以不宜全然拒绝。另一方面,市场的核心原则是“金钱至上”,它容易将专业的焦点引向高收入群体所需的心理治疗,远离针对低收入群体的社会变革,全部市场化便意味着对底层群体的抛弃,所以不可全盘接受。于是,“部分市场化”便是一条可以尝试的中间道路,具体来说,由国家(政府的福利部门)、社会(NGO、NPO组织)和市场(赢利组织和个人)三方力量共同参与社会服务的供给。其中市场导向的社会工作只是其中一部分,其服务对象是那些具有购买能力的群体;而国家和社会力量则是面向低收入群体,无偿或半无偿地面向底层群体开展服务。

注释

①本文的写作源起是笔者在撰写《社会工作何以走向“去社会变革化”?——基于美国百年社会工作史的分析》一文的第三和第四部分时(详见《社会》2018年第4期),深感市场和“准市场”运作模式对于社会工作的深刻影响,故而在这两部分的基础上进一步扩展和深化,专门撰写本文来讨论社会工作的市场化议题。

②1896年的一个晚上,里士满结束了会社的工作后,协助会社中的一位志愿者解决了她的私人问题,并获得了3美元的服务报酬。之所以收取了服务费用,因为这次服务活动是在工作之外的业余时间完成的。

③1955年,由American Association of Social Workers, American Association of Psychiatric Social Workers, American Association of Group Workers, Association for the Study of Community Organization, American Association of Medical Social Workers, National Association of School Social Workers, Social Work Research Group等7家专业组织合并成立了“全美社会工作者协会”(National Association of Social Workers, NASW)。参见NASW官网:http://www.socialworkers.org/nasw/history.asp.