生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的比较分析

2019-09-27刘汝哲

文 刘汝哲

生态环境损害赔偿诉讼和环境民事公益诉讼在适用范围上有重合,但又有所不同。如何兼顾两种诉讼又不造成司法资源浪费?两种诉讼的衔接协调就尤为重要。

2012年,《民事诉讼法》的修改确立了环境民事公益诉讼制度;2015年,《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》的印发开启了生态环境损害赔偿制度。2018年6月,最高人民法院发布生态环境损害赔偿诉讼司法解释,对生态环境损害赔偿诉讼和环境民事公益诉讼的衔接等问题作出规定。本文对生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼异同进行分析比较。

生态环境损害赔偿制度的发展

2015年12月,中共中央办公厅和国务院办公厅共同印发了《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》,拉开了生态环境损害赔偿制度的序幕。2017年12月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《生态环境损害赔偿制度改革方案》,生态环境损害赔偿制度由试点转向了全面实施。截至2019年5月,各级人民法院共受理省级、市地级人民政府提起的生态环境损害赔偿案件30件。生态环境损害赔偿诉讼是不同于环境民事公益诉讼和普通环境侵权责任诉讼的一类新的诉讼类型,为解决司法实践中面临的问题,2019年6月5日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(以下简称《若干规定》)。《若干规定》共二十三条,对生态环境损害赔偿诉讼受理条件、证据规则、责任范围、诉讼衔接、赔偿协议司法确认、强制执行等问题予以规定。

生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼关系

《若干规定》第一条规定了省级、市地级人民政府及相关部门可以提起生态环境损害赔偿诉讼的三种情况:发生较大、重大、特别重大突发环境事件的;在国家和省级主体功能区规划中划定的重点生态功能区、禁止开发区发生环境污染、生态破坏事件的;发生其他严重影响生态环境后果的。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第一条规定可以对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为提起环境民事公益诉讼。可以看出,生态环境损害赔偿诉讼和环境民事公益诉讼在维护社会公共利益方面具有共同性,在适用范围上有重合。

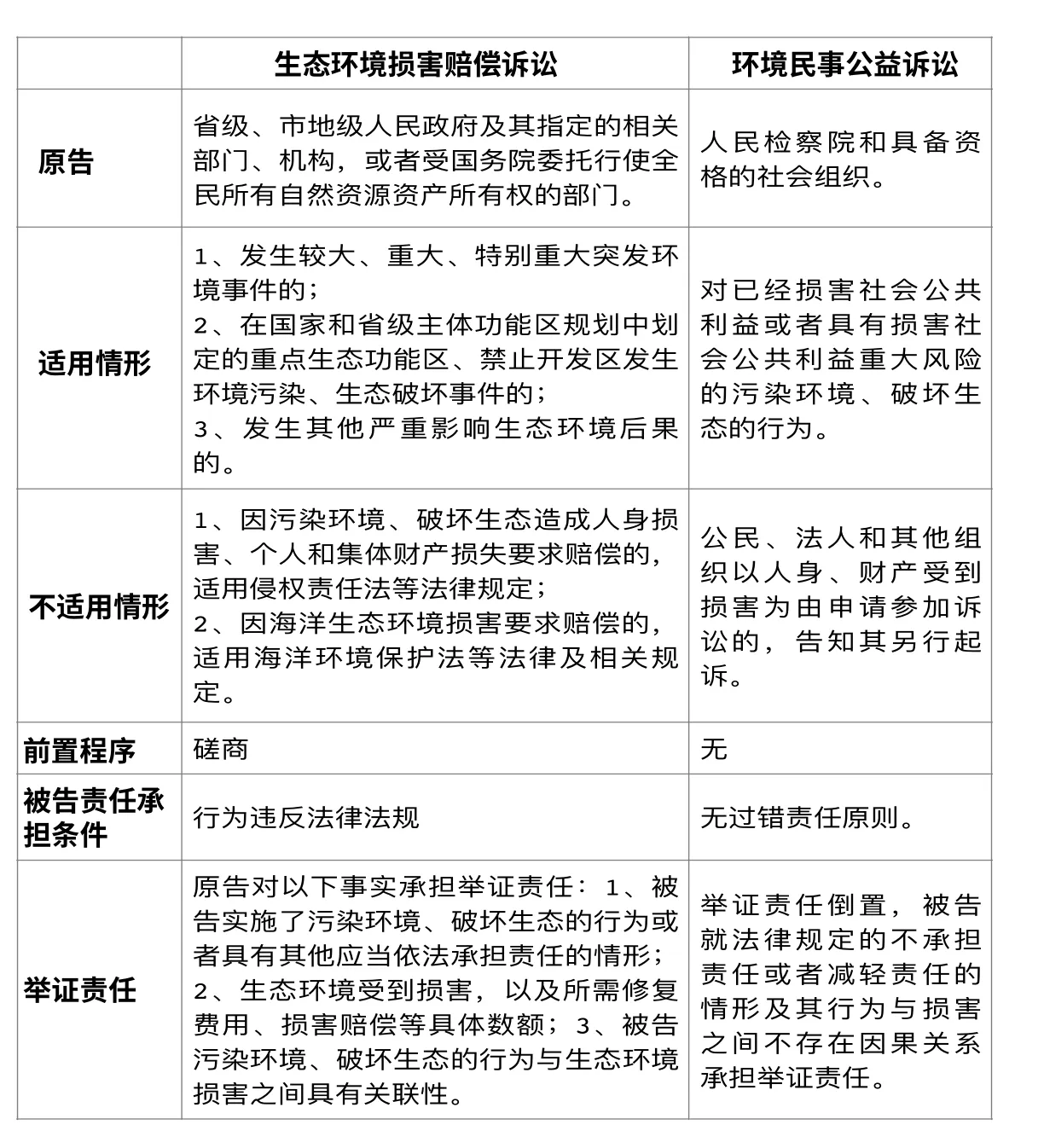

生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼在原告主体、适用情形、前置程序等内容具有明显不同,如下表所示:

除原告资格、适用情形以及被告责任承担条件不同外,生态环境损害赔偿诉讼和环境民事公益诉讼最大的两个不同在前置程序和举证责任。和环境民事公益诉讼不同,生态环境损害赔偿诉讼采取磋商前置主义,即原告须与被告磋商不能达成一致或因客观原因无法进行磋商才能提起诉讼,这是生态环境损害赔偿诉讼的一大特色。举证责任方面,由于行政执法部门掌握行政执法阶段证据、举证能力较强,在生态环境损害赔偿诉讼中对原告举证责任的要求是高于环境民事公益诉讼的。

images/BZ_55_437_418_815_461.pngimages/BZ_55_938_418_1264_461.png省级、市地级人民政府及其指定的相关部门、机构,或者受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门。images/BZ_55_142_531_261_574.png人民检察院和具备资格的社会组织。1、发生较大、重大、特别重大突发环境事件的;2、在国家和省级主体功能区规划中划定的重点生态功能区、禁止开发区发生环境污染、生态破坏事件的;3、发生其他严重影响生态环境后果的。images/BZ_55_142_768_307_813.png对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为。images/BZ_55_143_1053_319_1104.png1、因污染环境、破坏生态造成人身损害、个人和集体财产损失要求赔偿的,适用侵权责任法等法律规定;2、因海洋生态环境损害要求赔偿的,适用海洋环境保护法等法律及相关规定。公民、法人和其他组织以人身、财产受到损害为由申请参加诉讼的,告知其另行起诉。images/BZ_55_142_1219_318_1270.pngimages/BZ_55_143_1278_319_1370.png磋商 无行为违反法律法规 无过错责任原则。images/BZ_55_143_1500_319_1551.png原告对以下事实承担举证责任:1、被告实施了污染环境、破坏生态的行为或者具有其他应当依法承担责任的情形;2、生态环境受到损害,以及所需修复费用、损害赔偿等具体数额;3、被告污染环境、破坏生态的行为与生态环境损害之间具有关联性。举证责任倒置,被告就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。

生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的衔接

生态环境损害赔偿诉讼和环境民事公益诉讼在适用范围上有重合,但又有所不同。如何兼顾两种诉讼又不造成司法资源浪费?两种诉讼的衔接协调就尤为重要,《若干规定》第十六条至第十八条明确了两种诉讼的衔接协调问题。

分别受理原则

为了保障环境民事公益原告诉权,节约司法资源,避免审判矛盾,《若干规定》第十六条规定,在生态环境损害赔偿诉讼案件审理过程中,同一损害生态环境行为又被提起民事公益诉讼,符合起诉条件的,由受理生态环境损害赔偿诉讼案件的人民法院受理并由同一审判组织审理。

生态环境损害赔偿诉讼先行原则

《若干规定》第十七条确定了生态环境损害赔偿诉讼先行原则,即人民法院受理因同一损害生态环境行为提起的生态环境损害赔偿诉讼案件和民事公益诉讼案件,应先中止民事公益诉讼案件的审理,待生态环境损害赔偿诉讼案件审理完毕后,就民事公益诉讼案件未被涵盖的诉讼请求依法作出裁判。这是因为生态环境损害赔偿诉讼除保护社会公共利益外,还涉及国家利益的保护,保护的范围更广,并且行政机关举证能力更强、具备及时修复生态环境的资源和能力,生态环境损害赔偿诉讼先行更有利于保护环境。

诉讼请求覆盖原则

为避免相关民事主体对同一损害生态环境行为重复承担责任,《若干规定》第十八条明确,对于同一损害生态环境行为,除非有证据证明存在前案审理时未发现的损害,原则上只能提起一次生态环境损害赔偿诉讼或者环境民事公益诉讼。

目前,我国形成了环境侵权私益诉讼、环境民事公益诉讼、生态环境损害赔偿诉讼三种涉生态环境民事诉讼并存的格局。其中生态环境损害赔偿诉讼、环境民事公益诉讼都涉及公共利益的保护。2018年,全国法院共受理社会组织提起的环境民事公益诉讼案件65件,同比上升12.07%,社会组织提起环境民事公益诉讼的案件数量正在攀升。然而由于环境污染调查取证及鉴定费用较高,环境民事公益诉讼中对原告举证责任要求较低,实践中存在公益组织不经实地调查取证、凭行政处罚信息或媒体报道提起环境民事公益诉讼的情况,不利于法院查清事实。相较于公益组织,行政机关掌握执法阶段证据、举证能力更强,《若干规定》对生态环境损害赔偿诉讼原告提出了更高的举证责任的要求,平衡了原被告义务。