佛像印创作浅谈

2019-09-26文/李卓

文 /李 卓

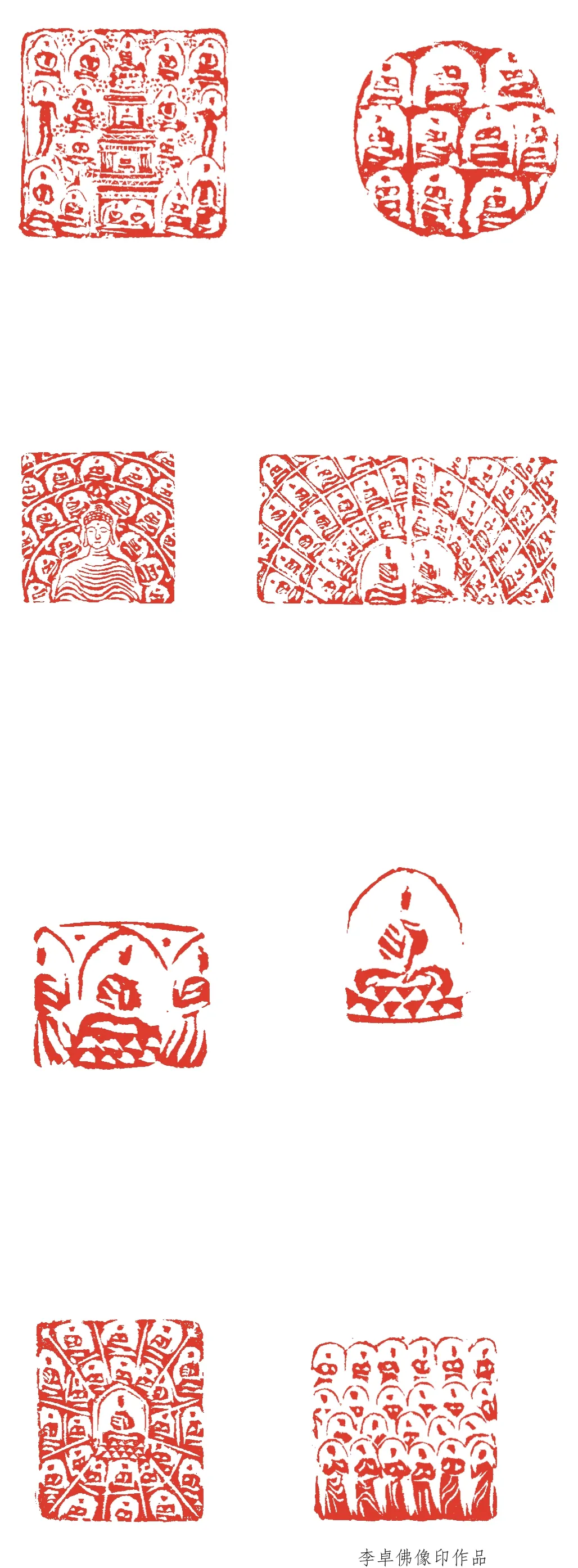

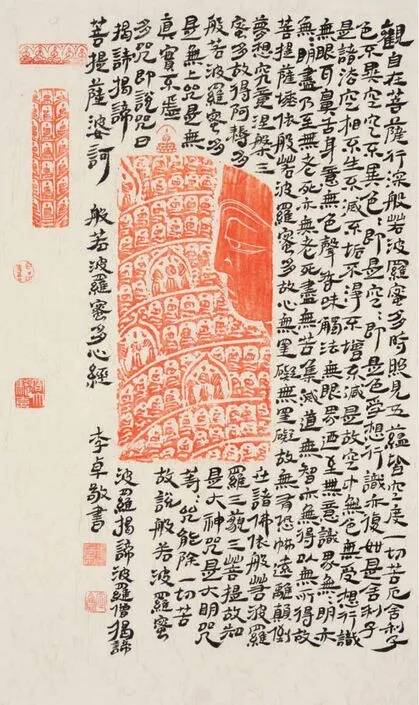

李卓题自刻佛像印

黄宾虹在《古印概论》中提出:“图画象形之印,当以肖形印定名为确。”肖形印与文字印一样,起源于新石器时代,经历了商周时期,兴盛于先秦至两汉,其早期的功能和文字印一样,用于象征身份、凭信和标记。随着社会的变革和习俗的改变,肖形印的实用功能逐渐式微,篆刻正式艺术化几百年以来,肖形印仍然萎靡,当代肖形印的创作题材大体为生肖、佛像、戏曲人物、人物肖像等形式。而以佛、菩萨、罗汉等佛教形象为题材的造像印在新时期大有兴起之势。

佛教文化起源于印度,经历了漫长的发展,在汉代传入中国,到了汉末三国时期,佛教逐渐由上层遍及民间,由少数人逐渐扩展到多数人,随之各地出现了大量的佛造像艺术品,外来的形象和艺术形式也逐渐发展成为中国本土化的艺术形象。到了魏晋南北朝时期,佛造像艺术进入了一个大发展期,特别是魏孝文帝亲政后,大力推行汉文化,在此影响下,佛像风格渐由伟岸庄严转向俊逸清丽,即所谓“秀骨清像”的风格。发展到隋唐时期,我国雕塑艺术又进入了一个灿烂辉煌的时代,佛教雕塑也充分显示出雄健奔放、饱满瑰丽的时代精神,而佛像印的产生和发展就相对滞后一些。

佛像印走进文人篆刻应该是从刻治边款开始。比较著名的一方印是赵之谦的“餐经养年”,边款刻一尊神态安详的坐佛和魏碑阳文边款。弘一法师早年在音乐、戏剧、诗词、书画印等诸多文化领域都有较高建树,皈依佛门后专心研究佛学,他一生创作佛像印百余方。来楚生在书、画、印上均有成就,以篆刻而论,来楚生不仅以苍朴浑厚的文字印独树一帜,为印坛推崇,而且在肖形印领域有首倡与开创之功,在印坛上冠绝古今,佛像印更是熔汉画像、古肖形印为一炉,奠定了无可撼动的创作地位。

近些年随着经济大发展和文化大繁荣,佛像印艺术得以发扬光大,受到书法篆刻界的重视与关注,也吸引众多篆刻作者投身佛像印的创作和研究,掀起了佛像印创作的空前热潮。笔者认为,佛像印的创作一方面应遵循传统的篆刻美学理念,另一方面也应尊重佛教特有的美学传统。文字印的创作需要在确定印风的前提下把握“篆法”“章法”“刀法”三个主要方面。关于篆法,马衡曾提出:“篆文须字字有来历,不可乡壁虚造不可知之书。”然而,佛像印以图形入印,佛像的姿态所代表的含义在历代佛教经典中有所记载,适可参考,不宜臆造。

“单佛”造像适合抄经引首印的创作,佛像的各种手势代表佛像的不同身份,表示佛教的各种教义,是具有印度特点的人体语言,表达的含义极为丰富。手印形式可有多种变化,尤其是密教手印多达几百种,变化莫测。常见的有说法印、无畏印、与愿印、降魔印、禅定印五种,即“释迦五印”。

说法印,即释迦摩尼说法时的手姿。以拇指与中指(或食指、无名指)相捻,其余各指自然舒散。双手在胸前做说法、转法轮状,这一手印象征佛说法之意,表现佛陀于鹿野苑初转时的状态,所以称为说法印,也称转印。

无畏印,屈臂上举于胸前,五指自然舒展,手掌向外。这一手印表示佛为救济众生的大慈心愿,使众生心安,无所畏怖,所以称无畏印。

与愿印,以手自然下伸,五指指端下垂,手掌向外,表示佛菩萨能给与众生愿望满足,使众生所祈求之愿都能实现之意。此印相具有慈悲之意,所以往往和施无畏印配合。右手施无畏印并左手施与愿印是许多坐佛和立佛的常见手印形式。

降魔印,以右手覆于右膝,指头触地,以示降伏魔众。相传释迦在修行成道时,有魔王不断前来扰乱,以期阻止释迦的清修。后来释迦即以右手指触地,令大地为证,于是地神出来证明释迦已经修成佛道,终使魔王惧伏,因此称为降魔印。又因以手指触地,所以又称触地印。

禅定印,以双手仰放下腹前,右手置于左手上,两拇指的指端相接。这一手印表示禅思,使内心安定之意。据说释迦佛在菩提树下禅思入定修习成道时就是采用这种姿势。在密教中,这种手印是胎藏界大日如来所用,称为“法界定印”。

“二佛并坐”像为释迦、多宝两尊佛同坐在一起的形象,依对称法则,有平面化左右对称,或侧身对坐相向说法,源于佛教《法华经·见宝塔品第十一》多宝佛赞叹释迦牟尼佛演说《法华经》而分半座与释迦佛共同说法的故事,流行于北魏时期,此题材遍布于云冈石窟诸多窟室中和龙门石窟的莲花、皇甫公、药方诸洞窟。

“三尊佛”是由主尊及左、右二胁侍组成的佛像形式。三尊佛的组合形式主要有:1.释迦三尊:以释迦如来为主尊;左右两胁侍则或为文殊、普贤二菩萨,或为多罗与观自在菩萨,或为药王与药上菩萨,或为迦叶与阿难,或为观音与执金刚,或为梵天与帝释。2.阿弥陀三尊:以阿弥陀如来为主尊;左右两胁侍为观音与势至二菩萨。3.药师三尊:以药师如来为主尊;左右两胁侍为日光与月光二菩萨。此外,还有卢舍那三尊及弥勒三尊等多种样式。

“千佛”美学即“贤劫千佛”,大乘佛典指出:现在之贤劫有千佛,过去之庄严劫、未来之星宿劫亦各有千佛出世。亦即亘三世有三千佛出现,佛教艺术为表现超凡力量,运用单元重复的技法,大量的反复再现,整齐划一而又不是千篇一律,追求视觉上的性灵幻化。《法苑珠林》中记载北魏道武帝造千尊金像之事,现河南龙门石窟、巩义石窟存有北魏以来所塑造之千佛像,敦煌千佛洞亦藏有许多千佛壁画。“千佛”造像取法不是指在数量上一定达到一千,而是旨在得其重复叠加的美学效果和视觉冲击力。创作中也可参入透视构图法,在印面上刻出石窟的多个侧面,使空间立体化。

“佛首”也是佛造像印中比较常见的一种取法,所谓“相由心生”,佛教艺术的精神内涵在佛像的面相中体现的最为重要,庄严、肃穆、崇高等气息主要通过每个形象的外貌特征来表达,这些神态的呈现与佛像的眼神和嘴形的刻画息息相关,西画中素描、速写的造型方法对于形神的捕捉是非常有效的,但过于写实的刻画未免会缺少传统艺术的神韵和金石味,这就需要一个提炼和印化的过程。

想要将佛像艺术通过篆刻艺术手法刻画于方寸印石之上,营造出印面的空间感和立体感以达到形神兼收的效果,合理的章法布局必不可少,篆刻学中的“分朱布白”在佛像印中同样重要。

对称,是在布排中作基本近同的处理,使相对的两个部分在量感方面相称,以达到互相适应的效果,从而增添装饰意趣。对称之美源于自然,对称之所以为美,这是视觉美的天性使然。古语有云:“夫美者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。”里里外外皆均衡妥帖,方为“美”。对称即是这样的美。从篆刻出现之日起对称美就受到推崇和追捧,一直被奉为经典。求异,也就是不对称的布局处理更适合大印面多佛石窟造像印。避免重复的不对称处理,使整体富有变化,加大留红或留白面积,同时可调节布排中的疏密问题,使印面效果更具视觉冲击力。大型石窟群,多由几种不同使用功能的洞窟组成,不同使用功能的洞窟在外形和其蕴含的宗教内涵都不尽相同,根据现有考古调查资料判断,中国佛教石窟依据使用功能的差异,可以分为:僧房窟、禅窟、影窟、瘗窟、仓储窟、讲堂窟、礼拜窟等类型。最为典型且经典的章法是将主尊佛像置于黄金分割点位置,这个比例也是最能引起人的美感的比例,因为黄金分割在造型艺术中具有美学价值,在印面设计中,采用这一比值更能够引起人们的视觉美感。

虚实,即使是对称性构图也不是绝对的对称,将或左右、或上下、或对角部位的朱白关系作相互照应处理,不使某一局部的虚和实孤立存在,以此加强整体的韵律。文字印的印边和栏格在印章布局,印文布排、虚实经营中起重要作用,印边的有无、粗细和栏格的不同形式,与印章布局的艺术性有着不可分割的关系。佛像印中的边栏、造像之间的边界处理对佛像印的视觉效果也起着重要的作用。

破残,在出土古印中常见,皆为近千年风化腐蚀之故,现代篆刻艺术将“破残”用于印面,既可平衡布局的虚实和重心,又使气韵生动。线条稠密处,作适当破残,朱白之间产生活泼感;靠近印章边缘长笔画可破残,使其通气;近印边过于空旷,可用少量大小不同的残点加实,以平衡整体的虚实。

关于佛像印的刀法,笔者认为,过于精雕细琢的刻画和精准的造像表达容易将篆刻艺术推向工艺化,极具工艺化的印章不能称之为篆刻,这也是篆刻艺术区别于雕刻艺术之处。从篆刻史的发展来看,明清流派篆刻中,印人们所持的刀法观念是“印从书出”,以刀代笔,以刀法追求书意为旨归。改革开放以来,特别是“85新潮美术运动”以艺术探索与变革的形式承载了文化批判和思想解放的重任,随着西方美学观念的引入,一大批篆刻家走向了工稳印风的另一个极端,表现为印文脱离原有的书写规范,进行个性化的变形,章法上追求视觉冲击力,张扬个性,篆刻理念从追求笔意的“印从书出”发展到追求刀石韵味的“印从刀出”,使当代篆刻艺术可以脱离书法而成为独立的艺术门类。清代许容在《说篆》中提出:“夫用刀有十三法:正入正刀法 、单入正刀法、双入正刀法、冲刀法、涩刀法、迟刀法、留刀法、复刀法、轻刀法、埋刀法、切刀法、舞刀法、平刀法。”从篆刻史来看,许氏对刀法的总结难能可贵,但刀法只是手段,最终还是要落实到印面之上,即“冲”“切”两种方法表现出来的线条质感。

佛教被誉为东方世界的精神之花,蕴含丰富的美学思想,是人类智慧的结晶,是独具特色的文化现象。佛教艺术具有独特的艺术魅力和文化意蕴,它的融入使中国传统艺术得到了极大丰富。佛教的兴盛引起了佛造像艺术的兴盛,佛造像艺术丰富了绘画艺术的题材和技巧,也同样丰富了篆刻艺术的题材和形式。反过来看,佛像印也不仅体现着篆刻的艺术性,作品中所表现的庄严、静谧、洒脱、飘逸和充满智慧的姿态,实际上是集中寄托了作者的美好愿望和理想,这也正是如今人们在现实生活中所希望构筑的以人为本、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的,人类孜孜以求的一种美好和谐社会。