生态系统服务评估方法研究进展

2019-09-24袁周炎妍万荣荣

袁周炎妍, 万荣荣,*

生态系统服务评估方法研究进展

袁周炎妍1,2, 万荣荣1,2,*

1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 中国科学院流域地理学重点实验室, 南京 210008 2. 中国科学院大学, 北京 100049

自然生态系统是人类生存不可或缺的支持系统,为人类提供了供给服务、调节服务、文化服务及支持服务,高质量的生态系统服务能促进人类社会的平稳、可持续发展,因此准确评估生态系统服务对生态系统多样性保护、区域规划以及管理整治有重要意义。文章在介绍生态系统服务概念及生态系统服务目前主要研究内容的基础上,重点总结回顾了国内外生态系统服务价值量和物质量评估方法,分别分析了当量因子法、功能价值法、能值法及模型法的利弊及适用范围,并对目前价值量评估忽视生态学机理、物质量方法模型构建不完善等问题进行了探讨,展望了建立信息共享平台以及充分利用数据处理技术,完善、综合利用价值量和物质量评估方法等未来拓展方向。

生态系统服务; 评估; 价值量评估; 物质量评估

0 前言

在开发和利用自然生态系统的过程中,人类为了在短期内使取得效益最大化,普遍重视生态系统的市场价值以及给人类带来的直接利益,轻视其生态价值及社会价值,导致自然生态系统对人类社会福祉以及生态环境的效用价值被低估[1]。近二十年来,随着社会经济的迅速发展、人口的增长及自然环境变迁,自然生态系统日益破坏,为人类带来的服务效益减少,长此以往会影响人类生活环境以及社会经济的可持续发展[2-3]。在此背景下,有关生态系统服务的研究备受科学家关注,对生态系统服务进行评估、分析逐渐成为生态学研究中的热点问题[4]。

目前,关于单项生态系统服务评估、耦合模型的生态系统服务综合评估、生态系统服务协同、权衡以及人类福祉与生态系统服务的关系分析等研究较多,生态系统评估方法逐渐多样化。综合而言,生态系统服务评估方法可以大致归纳为两类——物质量评估法和价值量评估法。本文基于已有研究,详细归纳及总结各类生态系统服务评估方法,并分别分析其适应领域及主要特点,对生态系用服务评估方法的发展方向予以展望,以期能为相关研究提供参考。

1 生态系统服务的内涵

1970年“关键环境问题研究小组”在其出版的《人类对全球环境的影响》中首次使用了“环境服务” (Environmental services)这一概念,提出生态系统能为人类提供“服务”的观点。Westman在自然生态系统服务的基础上,综合考虑了生态系统收益的社会价值,提出“自然的服务(Nature’s services)”[5]。Ehrlich等学者梳理并统一了相关概念,完善了Westman的结论,初次提出“生态系统服务”[6]。这一术语逐渐得到了学术界的认可,并被广泛使用。随后,国内外学者Daily、Costanza、谢高地、欧阳志云等、联合国千年生态系统评估计划(MA, Millennium Ecosystem Assessment)及生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)分别从生态学、经济学、社会学等不同学科以及功能、过程、内在联系等不同角度定义生态系统服务[4,7-11]。

正是由于对生态系统服务内涵存在不同的理解,国内对“Ecosystem services”有“生态系统服务功能”与“生态系统服务”两种解释[4,11-12]。然而,傅伯杰、冯剑丰等学者对“生态系统服务功能”术语提出了质疑[12-13]。他们认为生态系统功能是生态系统本身具有的基本属性,而生态系统服务是人类从生态系统中获得的各种好处,不能将生态系统功能与服务混为一谈。目前,MA在Costanza的基础上对生态系统服务的定义——形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件和直接或间接为人类提供的效益——被认为是当前较为完整、科学的定义[7-9]。

2 生态系统服务评估研究概述

2005年,MA首次提出将生态系统服务分为供给服务(食物生产、原料生产、水资源供给等)、调节服务(净化水质、水资源调节、气候调节等)、文化服务(美学景观、精神宗教、文化遗产等)以及支持服务(土壤形成、养分循环、初级生产)[4]。在此基础上,国内外学者针对不同生态系统服务、不同生态系统、不同时空尺度的生态系统服务评估开展了大量的研究。

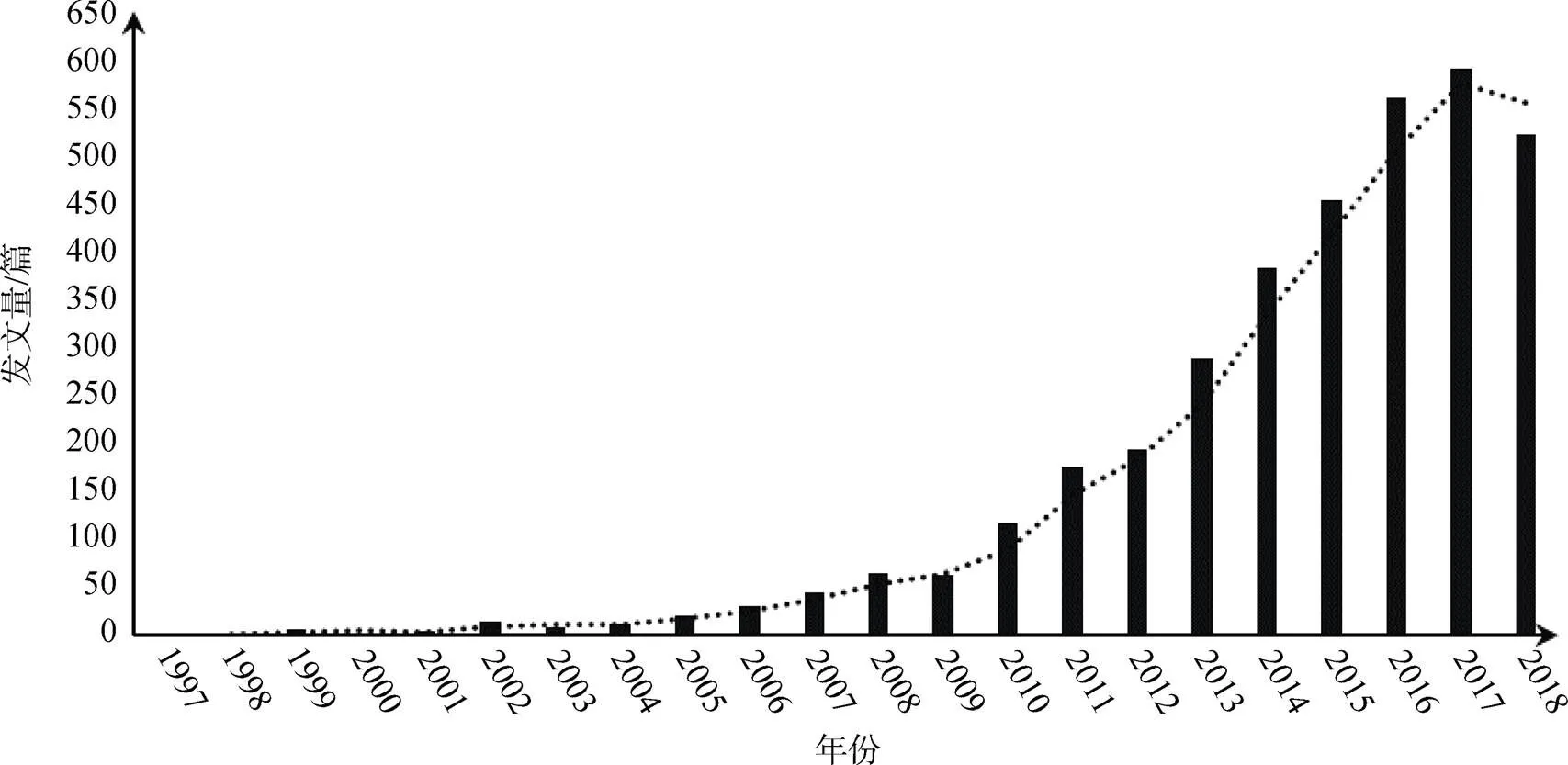

针对不同生态系统服务的评估:本文利用web of science核心合集数据库及其检索功能,对1997—2018年(截止到2018年9月26日)关于生态系统服务评估的文献进行检索,分析结果显示,自21世纪起各国关于生态系统服务评估研究的文量呈指数增长趋势(图1)。在增长期初,各国针对文化服务、支持服务的研究较少,研究主要集中在生态系统供给、调节服务价值评估方面,其中关于土地利用覆盖变化对生态系统服务的影响的研究较多。随着学者开始重视各类生态系统服务的形成机理及生态过程,各国研究重点逐渐转移至物质量评估方面。同时,学者开始从多样性的角度耦合分析不同生态系统服务,运用生物DNA条形码、元链接编码追踪监控生态学过程,构建InVEST、SoLVES、ARIES等生态学评估模型,这在很大程度上拓展了该领域的研究方法及研究结果表现形式[14-16, 21, 48-53]。

针对不同生态系统进行生态系统服务评估:目前,大多数学者将研究对象集中在农田、森林、海洋、湖泊湿地等生态系统。由于农田、森林等生态系统供给服务带来的经济利益直接影响人类福祉,如今为了保障生态系统能持续性提供为人类提供服务,在社会背景下分析其社会经济价值仍然很有必要。近几年,郭力娜、Zanten等学者将生态系统服务、景观生态学概念纳入农业领域,分析当前自然资源管理现状及利用误区,以支持和维持农业景观中包含的社会经济价值[17-18];王兵、宋庆丰等学者的研究团队及国家林业部门相继出版了《广东省森林生态系统服务功能评估》专著、评估了国内多个省份森林生态系统服务的价值以及发布了《森林生态系统服务功能评估技术规范》国家标准,这直接推动了国内森林生态系统服务价值评估研究的进展[19-22];Hayha、Lakerveld、Maroschek等学者在生物物理和货币单位的基础上获得森林生态系统服务实际服务流程,重视气候因素和管理规划对森林生态系统服务的影响,分析利益相关者的意见和偏好,综合社会背景分析人类福祉以及与生态系统服务相关的分配和公平问题[23-25];针对海洋生态系统服务研究大多集中在沿海地区的价值量评估,Johns、Loomis等学者认为以人文因素(HD)作为主要驱动因素的生态系统服务方法已成为沿海资源管理的焦点,国家海洋局陈尚、夏涛的研究团队构建了代表海洋供给服务、文化服务、支持服务及调节服务的指标体系定量评估海洋生态系统服务的物质量和价值量,国家海洋局依据已有研究公布了《海洋生态资本评估技术导则》等国家标准,对海洋生态系统的服务类型、数据来源、评估指标及评估公式进行了详细阐述[26-29];Kingsfor、江波、Malekmohammadi等学者重视湖泊、湿地生态系统结构、服务与生态条件的复杂性,侧重于其水源涵养、美学景观、生物多样性等服务评估及水文平衡的维持,提出利用3S技术动态监测生态数据,降低生态系统服务重复计算[30-32]。

图1 1997到2018年历年生态系统服务评估研究发文量趋势

Figure 1 Trends in ecosystem services assessment research from 1997 to 2018

针对不同时空尺度下生态系统服务进行评估:张宏锋、欧阳志云等学者认为不同时间、空间尺度上的同种生态系统服务对相关区域具有不同的重要性,在评估不同尺度上同种生态系统的生态系统服务时通常也有不同的侧重点[33]。Sun、Ge等学者针对不同年份受干旱影响而形成不同陆地表面特征的国家森林和草原生态系统,分析森林水文和生产力对不同时间尺度上干旱的响应程度[34]。廖文婷、邓红兵等学者研究证实农田、自然植被面积比例、水库库容、人口数量等是影响长江流域子流域生态系统水文调节服务的主要因素,影响因素的空间尺度上的差异直接导致流域生态系统的空间异质[35]。因此,科学认识生态系统服务空间分异规律,了解其权衡协同作用,可为生态系统保护措施、跨区域合作等提供科学依据,促进全面协调发展。

3 生态系统服务评估方法及比较分析

Daily和Costanza等学者[7-9]的研究明确了生态系统的定义,为生态系统服务评估研究的发展奠定了基础。国内最初的相关研究由欧阳志云、陈仲新、谢高地等学者引入,在此基础上,国内众多学者利用价值量、物质量评估方法开展了大量生态系统服务相关研究工作。目前,国内外生态系统服务评估方法可以大致归纳为价值量和物质量两类评估方法[10-11,37-38]。

3.1 生态系统服务价值量评估法

2008年,谢高地等学者在Costanza于1997年提出的生态系统服务价值估算原理及其研究方法的基础上,将生态系统服务价值体系中国化,极大地促进了这类方法在中国的发展[1, 35]。谢高地总结认为目前生态系统服务价值评估可分类两大类,一是基于单位面积价值当量因子的评估方法(简称当量因子法),二是基于单位服务功能量价格的评估方法(简称功能价值法)[9, 40-43]。目前,生态系统服务价值量评估法主要被运用在对供给服务的评估,其次是调节服务及文化服务。该方法对食物生产、原料生产、水资源供给等供给服务的价值量评估结果具有较高的经济意义。

3.1.1 当量因子法

当量因子法主要是基于各种服务的价值当量,结合生态系统的分布面积对生态系统服务进行评估。谢高地等在2015年改善了之前的生态系统服务价值评价体系,提供了针对生态系统服务价值时空动态评估的综合评估方案,促进了当量因子法在自然资产评估、生态补偿等方面的应用发展[40]。目前,单纯用单位面积上土地利用类型的生态系统服务价值乘以研究区域土地利用类型面积的原始当量因子法的使用率逐渐减少[44-45]。近几年,在计算不同区域单位面积价值时,通常在单位面积生态系统服务价值的基础当量的基础上,通过粮食单产、净利润、NDVI、NPP、降水或土壤保持调节等与全球或全国平均水平比较进行当量校正,或者通过查阅对应文献资料的服务价值研究结果,以生态服务功能量和专家经验相结合确定生态系统服务的单位面积价值[40, 46]。

当量因子法在实际应用中对数据需求少、操作简单,可以快速加总与比较不同服务,且非专业政府人员和民众也能很直观的理解其评估结果,对将生态系统服务价值纳入国民经济核算体系有重要意义。此方法的核心在于确定各种生态系统服务的单位面积价值,但生态系统服务的时空异质性决定了特定的生态系统服务价值指标体系不能用于衡量每一个地区生态系统服务的实际价值[45]。相比较大尺度区域研究而言,针对小尺度区域利用当量因子法开展生态系统服务价值评估研究具有更高的可靠性和实践性。

3.1.2 功能价值法

功能价值法是基于生态系统服务功能量的多少和功能量的单位价格得到总价值的评估方法,通常运用直接市场价值法、间接市场价值法、模拟市场价值法等方法进行价值转化[40, 47-48]。

直接市场价值法是指针对存在实际市场的生态系统产品和服务,以直接实物价格和直接市场价格评定其价值的评估方法。此方法借助实际市场价格数据来反映个人的实际偏好或成本,但需要足够的数量、成本和市场价格数据。然而,大部分生态系统服务缺少市场交易价格,限制了直接市场在多种生态系统服务评估上的应用,无法充分分析生态系统服务边际变化[49]。该方法适用于具有实物量和存在市场价格的生态系统产品和服务的价值测算,常用于供给服务方面的价值评估,其评估方法包括市场价值法、费用成本法、生产效应法等[50]。

如果某生态系统服务缺少实际交易市场,我们可以凭借其替代品的交易价格,间接评估其生态系统服务价值,这种方法简称间接市场价值法。该方法对没有实际市场来提供直接价值的服务也能进行评估,因此其适用范围比直接市场价格法适用范围要大。但是,替代品的估算价格与生态系统服务真实价值存在偏差,需要对估算价格进行调整后才能用来间接评估生态系统服务,因此间接市场价值法对于直接市场价值法而言评估结果可信度较低。常用的间接市场价值法包括机会成本法、重置成本法、替代成本法、享乐价格法、旅行费用法、环境损益法等[51]。

针对既不存在实际市场,也不存在代替品等间接市场的生态系统服务,可以通过构建虚拟市场,收集大众对某类生态系统服务的支付意愿、补偿意愿,借此评估这类生态系统服务。模拟市场价值法主要分为条件价值评估法(CVM)、支付意愿调查法[50-52]。CVM是指通过问卷调查或访谈的形式直接询问人们对于生态系统服务的支付或补偿意愿,借此衡量生态系统服务的价值;支付意愿调查法通常是指邀请相关领域的专家通过面谈或邮件的形式就各种生态系统服务进行多次打分或排序,凭借调研结果来评估生态系统服务。此类方法受样本量、群众知识水平、专家专业水准等因素影响较大,具有较大的主观性。

3.2 生态系统服务物质量评估法

随着生态系统服务分类的细化,在当今市场条件下,文化、调节、支持服务价值市场化的科学依据不出充分,物质量评估方法逐渐成为生态系统服务评估研究领域的主流。对比价值量评估方法,物质量评估方法主要是从生态系统物质量的角度对其提供的服务进行综合性、整体性评价。该方法通常是基于生态系统过程而构建的,其深入了解生态系统服务产生机理,评价结果可信度更高,利于对生态系统开展可持续性研究分析,可为决策提供更加科学可靠的依据[37]。目前,生态系统服务物质量评估方法大致可以分为能值法、模型法两种。其中,评估模型的出现及发展,是生态系统服务评估研究领域的一大突破。不同于众多价值量评估方法,利用模型评估能使结果以地图的方式呈现,更为空间化、直观化,能够模拟和预测未来生态系统服务的变化趋势。

3.2.1 能值法

为了揭示特定生态系统的特性和自然环境性能,了解生态系统自身的能量流动很有必要。Odum为评估某系统中不同类型的能量与物质流动,基于能量系统理论创新了能值法[53-55]。能值法以能量作为共同的评价标准,基于能量投入,将直接或间接投入生态系统中的有效能总量(以焦耳Sej为单位)与能量间的能量转换率相结合,计算得出生态系统最终能值,以此评估生态系统服务。能值法从输入生态系统的各种能量的角度(供给者角度)出发对生态系统服务进行评估,能定量分析生态系统与人类社会的价值以及各生态系统间的相互关系,能较好地阐述生态系统服务的能量流动及利用率[56-59]。同时,该方法在共同的基础上考虑到不同形式的能源、材料、人类劳动和经济服务,为探索环境与经济的可持续互动提供更大的潜力[60]。

因此,能值法目前常被用来描述大尺度研究区生态系统服务利用区域差异,评估城市生态系统及人造综合工农业园区等。于晓曼等学者基于中国30个省份不同区域的能值消费情况,借助GIS技术更好地了解资源利用空间差异,证实可再生资源的有效利用能促进区域可持续发展[61]。刘喆、Hwang、Raman等学者利用能值综合法,分析现有系统内部能量流动及利用情况,了解城市生态系统存在的薄弱区及可发展区,优化综合工农业园区建设,完善环保建筑设计,提升不可再生资源的能源利用率及能源生产率[62-64]。但文化服务以及部分调节服务较难以用能值指标来体现,能值法不适用于生态系统服务文化服务的评估。

3.2.2 模型法

近几年,学者对研究方法的实操性、研究成果科学性的要求增高。随着多种生态系统服务的耦合关系、生态系统服务的权衡与协同、生态系统服务与人类福祉等研究热度的增加,对比在特定时空下粗精度的估计生态系统服务价值,我们需要的是创新出能将小规模研究的严谨性与广泛的评估范围相结合并能量化生态系统服务的研究方法,或将已有的研究方法进行组合,扩大适用范围[65]。目前,基于生态系统服务的形成机理,通过综合模型计算生态系统真正产生的物质量评估生态系统服务的研究逐渐增多。目前,InVEST、ARIES、SolVES、MIMES、TESSA等模型使用得较多[66-73]。其中,InVEST内涵评估模块较多,发展的最为完善;SoLVES、ARIES、MIMES等模型针对特定的区域有较好的评估结果,虽还未发展完善,但具有应用前景较好。

众多评估模型中,美国自然资本项目组2007年研发的InVEST(integrated valuation of ecosystem services and trade-offs)模型适用范围较广,该模型包括陆地、淡水和海洋三类生态系统服务评估模型,能广泛地应用于局部地区、区域以及全球尺度,常用于多种服务多目标评估、生态系统服务与人类福祉相互影响关系、生态系统服务权衡协同关系、情景分析预测生态系统服务变化等研究[65,74-78]。目前,学者对InVEST模型的应用主要集中于生物多样性保护、水质净化、水源涵养与碳储存等调节服务的定量评估,其次为水资源供给、食物供给等供给服务以及养分循环、土壤保持和初级生产等支持服务。Nelson等利用InVEST模型在景观尺度上对多种生态系统服务、生物多样性保护、商品生产和权衡进行建模,构建三种不同发展方案,预测并分析其分别对当地水文的影响[65]。何春阳、黄博强、黄金亮等将InVEST与其他经济价值模型结合或综合3S技术,扩大模型时空适用范围,评估研究区生态系统服务整体变化趋势,分析时空动态变化规律,为空间规划和管理决策提供科学依据[74,79]。

MA所提出的生态系统服务四大类中,关于美学景观、文化教育、娱乐价值等文化服务的评估大多以个人主观感受为基础[80]。为此,美国地质调查局与美国科罗拉多州立大学合作开发了能评估、映射和量化各种生态系统利益相关者所感知的非市场价值的工具——SolVES(social values for ecosystem services)模型,其囊括了社会价值模型、价值制图模型及价值转换制图模型三个子模型[69]。SolVES模型能凭借利益相关者对生态系统产品和服务的态度和偏好生成更完整的社会价值空间分布图,描述社会价值和生态系统之间的关系,为研究区游憩资源的配置提供参考[81-82]。王玉、马桥等学者利用SolVES模型量化湿地森林公园提供的景观美学、生物多样性、娱休闲乐等服务的社会价值,评估生态系统社会价值的价值指数与道路、水体及其他类型湿地的关系,并呈现了各种价值指数的空间分布特征空间分析,分析得知景观区域的潜力热点区域[83-84]。但是,SolVES模型需要大量问卷调查数据,在新研究区应用时耗费时间较长,且传统经验模型和新研究区的环境因子有差异,模型评估结果的可信度会依情况而降低[69, 82]。目前,为保证SolVES模型评估结果的科学性,SolVES模型多用于湿地、森林公园等小尺度生态系统服务文化服务、社会价值方面的评估。同时,SolVES模型对不同的景观类型采用相同的景观参数,这一局限性阻碍了其应用的推广[85]。

表1 生态系统服务评价方法比较与汇总

注: +++表示非常适用; ++表示较适用;+表示勉强适用。

为了解决研究区域数据稀缺、输出模型化地图以及消除相关的不确定性等技术阻碍,美国佛蒙特大学研发了ARIES(artificial intelligence for ecosystem services)模型[82]。ARIES模型通过人工智能、语义,集合相关算法和空间数据信息,构建空间数据库,量化、评估多种生态系统服务,如碳储量和碳源碳汇、美景和邻近距离、洪水管理、水土保持、淡水供给、休闲等, 多用于模拟“源”、“汇”、“使用者”生态系统服务流的空间动态研究[71,86]。Bagstad等基于生物物理模型及ARIES模型生成的碳固存模拟图、风景景观图以及沉积物调节和水产量,分析PSI国家森林热点及冷点分布规律,为国家制定新的森林计划提供参考[87]。Barquín、Zank等利用人工智能生态系统服务(ARIES)平台开发的五个ES模型,分析河流生态系统服务对环境变化的响应研究及不同程度的城市扩展及其相关景观改造的情景下研究区生态系统服务的变化,并确定其重要驱动因素[88-89]。该模型建立初衷是为了实现全球尺度上生态系统服务的量化、评估,然而目前ARIES的全球模型尚未开发完全,且因无法全面考虑生态或社会经济等影响因素,在全球尺度上推进该模型比较困难,并且大尺度下,空间数据分辨率会相对较差,评估精度会降低[90-91]。

另外,近几年为了同时监控、反馈多种生态系统服务产品和需求的动态,MIMES模型被开发出来,常用于描述具有空间显性生态系统服务生产函数的景观。相比InVEST、ARIES等模型,MIMES的运作方式类似于动态地理空间信息系统,综合人类社会和自然系统,通过整合用户指定站点的信息与空间数据监测并权衡不同经济、政策及气候情景[73,92]。但因为模型购买价格较高,使用率较低。

本文根据已有的研究结论,总结归纳了生态系统服务评价方法如表1。

4 存在问题与研究展望

4.1 评估依据的问题

无论是评估过程中采用的数据来源、评估指标体系,还是评估后需与之比较分析的评估标准,这些都是评估生态系统服务优劣的依据。生态系统服务价值量评价方法包括评价指标体系的建立、数据来源的查询与服务或指标单位价格的确定等重要步骤,而这些核心过程均具有较强的主观性。部分价值量评价法中原始数据来源于研究区域居民,由专家确定评价指标体系以及指标权重,这间接造成样本量、群众知识水平、专家专业水准等因素在很大程度上影响评估的结果。另外,生态系统服务评估的最终目的是维持生态系统的稳定并使其能被人类较为高效且可持续地利用,无节制利用生态系统服务提高经济效益或者盲目地保护自然环境都是不可行的。目前,如何合理地获取源数据,并凭借其构建科学的评估指标体系;如何凭借生态系统服务的评估结果,拟定生态系统维持稳定的指标阈值;如何制定合理的、可实现最佳标记效益、可持续的开发利用方案,并随着自然、社会经济环境的变动调节、维护利用方案的稳定进行;以一个怎样的标准或指标评定生态系统服务是否优良等问题仍未得到较好的解决。

4.2 时空尺度的选择问题

目前,国内外对局部地区生态系统服务评估的研究占大多数,国外开展了部分在区域/景观及全球水平上的大尺度评估研究,但仍不能满足利益相关者决策与生态系统服务可持续发展的需要。小尺度下的评估研究能更详细地阐述受研究区社会经济因素影响的生态系统的能量流动、物质循环及信息传递,提出更契合研究区的管理规划,但也可能因忽视其他尺度下的信息而得出错误的评估结论。大尺度下的评估研究,不仅仅局限在某一个单一的区域,会综合考虑多种生态系统服务之间的权衡与协同,更宏观的了解社会、经济及生态因素之间的关系,能为生态系统的监控以及管理工作提供更科学的依据。因此,如何根据研究区及周边社会经济环境的特征,选择合适的尺度进行评估研究至关重要。

4.3 评估方法的选择问题

利用价值量评估方法评估生态系统服务价值是建立服务市场的重要途径,能及时反映部分服务的稀缺性,为研究区域的生境保护、环境功能区划、生态补偿政策、生态经济核算等提供重要依据。在实际应用上,生态系统服务的货币价值容易被决策者及大众所接受,能对不同时间段、不同区域或者不同设想情形下土地利用变化进行比较研究,能为政府部门权衡土地管理策略及决策提供市场依据[38]。但由于生态系统的结构复杂和时空异质,定义一套可以在大尺度上应用的价值评估指标体系难度较大,准确地评估生态系统服务的价值比较困难。为了避免价值量评估方法的缺陷,依据生态系统服务形成机理而发展起来的、重视生态学规律的物质量评估方法备受众多国内外学者青睐。但由于大部分模型都只针对某一特定的生态系统服务,学者通常将统计学方法、3S技术等与生态学模型结合,旨在既能体现小尺度研究区域土地利用覆盖变化下生态系统服务的变化特征,也能借助站点观测数据、遥感数据等实现对大尺度下生态系统服务的有效评估。因此,目前没有能囊括并精准评估所有生态系统服务的研究方法,如何根据研究目的及研究区特征,针对不同类型的生态系统服务选择合适的方法是评估研究中一个重要的问题。

4.4 研究展望

针对已存在的问题,生态系统服务评估方法未来的研究可以在以下三个方面进行集中拓展。

首先,在评估依据方面,应对研究区域有更系统的了解,合理地选择评估所需的数据来源及专家组,更多地从生态过程、服务形成机理等方面构建指标体系,统一生态系统服务合理利用阈值及划分评估等级、评估标准,以期在多尺度生态系统中,更系统地、综合地评估多种不同的生态系统服务,明确生态系统服务的应用及分类。这样有利于生态系统服务形成机理相关研究的推进,对生态系统物质能量流动进行更深层次的了解。分析不同生态系统服务之间的权衡协同关系,以期整体提升生态系统服务质量。

再者,建立信息共享平台对时空尺度的选择十分有必要。只有综合分析大量有效信息,才能根据研究区生态系统服务的特点,选择合适的时空尺度进行评估研究,降低错误结论的可能性。而相比较国外的信息共享程度,国内缺少这方面的平台,这也在很大程度上阻碍了生态系统服务评估经验模型的建立及物质量模型的创新。国内研究机构间,应主动增强合作,打破壁垒,一起达到学术上的“互利共赢”。

另外,在评估方法方面,应在继续扩充、完善已有评估方法的基础上,充分利用数据处理技术,综合利用价值量和物质量评估方法。生态系统服务价值量评估方法应从各类生态过程形成机理及过程出发,制定更科学、更切合研究区特征的评估指标体系,依据发展较完善的市场确定对应的市场或非市场单位价格,且需深入研究克服时空异质性的指标体系或价值转换方法。物质量评估方法中的模型法是目前采用较多的评估方法,但现有的许多模型都有自身的片面性,对各类服务进行单独评估后再借助GIS等技术进行简单叠加分析的模型较多,较少有模型考虑多种服务之间权衡与协同关系。部分模型购买费用较高,导致模型使用率较开源模型低很多,且用户使用反馈较少会影响模型后期的完善,因此模型开发团队应在维护自身权益的情况下,合理地设定模型的购买价格。同时,生态系统自身的复杂性导致相关数据分析处理的难度增强,不利于多种方法的集成利用。借助编程语言或已有的数据统计技术对生态数据进行处理,能较好地推进多种分析方法的综合利用,从多种角度解读研究区生态系统服务评估结果。另外,生态系统服务价值量评估方法与物质量评估方法各有利弊,在研究中可根据研究目的及侧重点选择合适的方法。生态系统服务物质量的变化过程及变化幅度能说明生态系统的生态过程及服务现状,而生态系统服务的货币价值能较直观的反映市场的实时需求,两种方法虽差异较大,但从不同的角度补充生态系统服务的意义。若评估目的是分析生态系统服务的形成机理及其生态学过程,那么物质量评价方法更契合研究主题;若研究宗旨是为了反映生态系统服务在市场上的货币价值或客观稀缺性,那么价值量评估方法比物质量评估方法更合适。所以,在实际评估工作中,应根据研究主旨及研究区特征,选择合适的方法,对研究区生态系统服务进行准确评估,为政府制定保护、调控政策提供可靠参考。

[1] 谢高地, 肖玉, 鲁春霞. 生态系统服务研究: 进展、局限和基本范式[J]. 植物生态学报, 2006, 30(2): 191–199.

[2] LOTZE H K, LENIHAN H S, BOURQUE B J, et al. Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas[J]. Science, 2006, 312(5781): 1806–1809.

[3] FOLEY J A, RAMANKUTTY N, BRAUMAN K A, et al. Solutions for a cultivated planet[J]. Nature, 2011, 478(7369): 337–342.

[4] BOARD M E A. Millenium Ecosystem Assessment - Ecosystems and human well-being: wetlands and water synthesis[J]. Physics Teacher, 2005, 34(9): 534–534.

[5] WESTMAN W E. How much are natures services worth?[J]. Science, 1977, 197(4307): 960–964.

[6] EHRLICH P R, EHRLICH A H. The causes of consequences of the disappearance of species[J]. Quarterly Review of Biology, 1981.(1): 82-85.

[7] DAILY G C. Nature's services: societal dependence on natural ecosystems[J]. Pacific Conservation Biology, 1997, 6(2): 220–221.

[8] DAILY G C, TORE S, ANIYAR S, et al. The value of nature and the nature of value[J]. Science, 2000, 289(5478): 395–396.

[9] COSTANZA R, DARGE R, DE G R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253–260.

[10] 谢高地, 曹淑艳, 鲁春霞, 等. 中国的生态服务消费与生态债务研究[J]. 自然资源学报, 2010, 25(1): 43–51.

[11] 欧阳志云, 王效科, 苗鸿. 中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J]. 生态学报, 1999(05): 19–25.

[12] 冯剑丰, 李宇, 朱琳. 生态系统功能与生态系统服务的概念辨析[J]. 生态环境学报, 2009, 18(4): 1599–1603.

[13] 傅伯杰, 张立伟. 土地利用变化与生态系统服务: 概念、方法与进展[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 441–446.

[14] PLIENINGER T, HARTEL T, MARTINLOPEZ B, et al. Wood-pastures of Europe: geographic coverage, social-ecological values, conservation management, and policy implications[J]. Biological Conservation, 2015, 190: 70–79.

[15] COMTET T, SANDIONIGI A, VIARD F, et al. DNA (meta)barcoding of biological invasions: a powerful tool to elucidate invasion processes and help managing aliens[J]. Biological Invasions, 2015, 17(3): 905–922.

[16] KEITH D A, RODRIGUEZ J P, BROOKS T M, et al. The IUCN Red List of Ecosystems: Motivations, Challenges, and Applications[J]. Conservation Letters, 2015, 8(3): 214–226.

[17] 郭力娜, 张梦华, 王海南. 基于能值理论的唐山市农业生态系统评价[J]. 水土保持研究, 2017, 24(2): 300–306.

[18] ZANTEN B T V, VERBURG P H, ESPINOSA M, et al. European agricultural landscapes, common agricultural policy and ecosystem services: a review[J]. Agronomy for Sustainable Development, 2014, 34(2): 309–325.

[19] 王兵, 张方秋, 周平, 等. 广东省森林生态系统服务功能评估[M]. 北京: 中国林业出版社, 2011: 193.

[20] 宋庆丰, 牛香, 王兵. 基于大数据的森林生态系统服务功能评估进展[J]. 生态学杂志, 2015, 34(10): 2914–2921.

[21] 宋庆丰, 牛香, 王兵. 黑龙江省森林资源生态产品产能[J]. 生态学杂志, 2015, 34(6): 1480–1486.

[22] 国家林业局. 森林生态系统服务功能评估技术规范[M]. 北京: 中国标准出版社, 2008: 14.

[23] HAYHA T, FRANZESE P P, PALETTO A, et al. Assessing, valuing, and mapping ecosystem services in Alpine forests[J]. Ecosystem Services, 2015, 14(4): 12–23.

[24] LAKERVELD R P, LELE S, CRANE, et al. The social distribution of provisioning forest ecosystem services: Evidence and insights from Odisha, India[J]. Ecosystem Services, 2015, 14(8): 56–66.

[25] MAROSCHEK M, RAMMER W, LEXER. Using a novel assessment framework to evaluate protective functions and timber production in Austrian mountain forests under climate change[J]. Regional Environmental Change, 2015, 15(8): 1543–1555.

[26] JOHNS G , LEE D J , LEEWORTHY V , et al. Developing economic indices to assess the human dimensions of the South Florida coastal marine ecosystem services[J]. Ecological Indicators, 2014, 44: 69–80.

[27] LOOMIS D K , PATERSON S K . The human dimensions of coastal ecosystem services: Managing for social values[J]. Ecological Indicators, 2014, 44: 6–10.

[28] 陈尚, 杜国英, 夏涛, 等. 山东近海生态资本评估[M]. 北京: 海洋出版社, 2012: 117.

[29] 国家海洋局. 海洋生态资本评估技术导则[M]. 北京: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2011: 42.

[30] KINGSFORD R T, BASSET A, JACKSON L. Wetlands: conservation's poor cousins[J]. Aquatic Conservation Marine & Freshwater Ecosystems, 2016, 26(5): 892–916.

[31] 江波, CHRISTINA P,陈媛媛,等. 湖泊湿地生态服务监测指标与监测方法[J]. 生态学杂志, 2015, 34(10): 2956–2964.

[32] MALEKMOHAMMADI B, JAHANISHAKIB F. Vulnerability assessment of wetland landscape ecosystem services using driver-pressure-state-impact-response (DPSIR) model[J]. Ecological Indicators, 2017, 82: 293–303.

[33] 张宏锋, 欧阳志云, 郑华. 生态系统服务功能的空间尺度特征[J]. 生态学杂志, 2007, 1(9): 1432–1437.

[34] SUN Shanlei, SUN Ge, CALDWELL P, et al. Drought impacts on ecosystem functions of the U.S. National Forests and Grasslands: Part II. Assessment results and management implications[J]. Forest Ecology & Management, 2015, 353(2): 269–279.

[35] 廖文婷, 邓红兵, 李若男, 等. 长江流域生态系统水文调节服务空间特征及影响因素: 基于子流域尺度分析[J]. 生态学报, 2018, 38(2): 412–420.

[36] 王凤春, 郑华, 王效科,等. 北京与密云水库上游地区水生态合作机制研究——以洞庭湖流域为例[J]. 生态经济(中文版), 2017, 33(8): 164–168.

[37] 赵景柱, 肖寒, 吴刚. 生态系统服务的物质量与价值量评价方法的比较分析[J]. 应用生态学报, 2000, 1(2): 290–292.

[38] 陈仲新, 张新时. 中国生态系统效益的价值[J]. 科学通报, 2000, 45(1): 17–22.

[39] 谢高地, 甄霖, 鲁春霞, 等. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J]. 自然资源学报, 2008, 23(5): 911–919.

[40] 谢高地, 张彩霞, 张雷明, 等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J]. 自然资源学报, 2015(8): 1243–1254.

[41] 谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 等. 青藏高原生态资产的价值评估[J]. 自然资源学报, 2003, 18(2): 189–196.

[42] 赵同谦, 欧阳志云, 王效科, 等. 中国陆地地表水生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J]. 自然资源学报, 2003, 1(4): 443–452.

[43] 赵同谦, 欧阳志云, 贾良清,等. 中国草地生态系统服务功能间接价值评价[J]. 生态学报, 2004, 1(6): 1101–1110.

[44] 欧阳志云, 金羽, 赵同谦,等. 海南岛生态系统调节功能及其价值评估[J]. Journal of Resources and Ecology, 2011, 02(2): 132–140.

[45] 张舟, 吴次芳, 谭荣. 生态系统服务价值在土地利用变化研究中的应用: 瓶颈和展望[J]. 应用生态学报, 2013, 24(2): 556–562.

[46] SHI Yao, WANG Rusong, HUANG Jinlou, et al. An analysis of the spatial and temporal changes in Chinese terrestrial ecosystem service functions[J]. Science Bulletin, 2012, 57(17): 2120–2131.

[47] KAREIVA P, MARVIER M. Conserving biodiversity coldspots-Recent calls to direct conservation funding to the world’s biodiversity hotspots may be bad investment advice[J]. American Scientist, 2003, 91(4): 220–224.

[48] ROBERTSON G P, SWINTON S M. Reconciling agricultural productivity and environmental integrity: a grand challenge for agriculture[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2005, 3(1): 38–46.

[49] TURNER R K, PAAVOLA J, COOPER P, et al. Valuing nature: lessons learned and future research directions[J]. Ecological Economics, 2002, 46(3): 493–510.

[50] 刘尧, 张玉钧, 贾倩. 生态系统服务价值评估方法研究[J]. 环境保护, 2017, 45(6): 64–68.

[51] 戴波, 周鸿. 生态资产评估理论与方法评介[J]. 经济问题探索, 2004(9): 18–21.

[52] 朱春燕. 禹州市土地生态系统服务价值评估与生态补偿研究[D]. 郑州: 河南大学, 2012:5.

[53] ODUM H T, ODUM E P. The Energetic Basis for Valuation of Ecosystem Services[J]. Ecosystems, 2000, 3(1): 21–23.

[54] ODUM H T. Environmental accounting: emergy and environmental decision making[J]. Child Development, 1996, 42(4): 1187–201.

[55] ODUM H T. Self-organization, transformity, and information[J]. Science, 1988, 242(4882): 1132–1139.

[56] BROWN M T, ULGIATI S. Energy quality, emergy, and transformity: H.T. Odum’s contributions to quantifying and understanding systems[J]. Ecological Modelling, 2004, 178(1): 201–213.

[57] DONG Xiaobin, ULGIATI S, YAN Maochao, et al. Progress, influence and perspectives of emergy theories in China, in support of environmentally sound economic development and equitable trade[J]. Energy Policy, 2008, 36(3): 1019–1028.

[58] ULGIATI S, ZUCARO A, FRANZESE P P. Shared wealth or nobody's land? The worth of natural capital and ecosystem services[J]. Ecological Economics, 2011, 70(4): 778–787.

[59] BROWN M T, CAMPBELL D E, TILLEY D E. Emergy Synthesis 8. Emergy and environmental accounting: Theories, applications, and methodologies[J]. Ecological Modelling, 2015,315:1–3.

[60] FRANZESE P P, RYDBERG T, RUSSO G F, et al. Sustainable biomass production: A comparison between Gross Energy Requirement and Emergy Synthesis methods[J]. Ecological Indicators, 2009, 9(5): 959–970.

[61] YU Xiaoman, GENG Yong, DONG Huijuan, et al. Emergy-based sustainability assessment on natural resource utilization in 30 Chinese provinces[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 133: 18–27.

[62] ZHE Liu, YONG Ge, HUNGSUCK P, et al. An emergy- based hybrid method for assessing industrial symbiosis ofan industrial park[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 114: 132–140.

[63] HWANG Yi, RAVI S S, WILLIAM W B. An integrated energy-emergy approach to building form optimization: Use of EnergyPlus, emergy analysis and Taguchi-regression method[J]. Building and Environment, 2015, 84(4): 89–104.

[64] SINGH R J, GHOSH B N, SHARMA N K, et al. Energy budgeting and emergy synthesis of rainfed maize–wheat rotation system ith different soil amendment applications[J]. Ecological Indicators, 2016,61(2): 753–765.

[65] NELSON E, MENDOZA G, REGETZ J, et al. Modeling multiple ecosystem services, biodiversity conservation, commodity production, and tradeoffs at landscape scales[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2009, 7(1): 4–11.

[66] BAGSTAD K J, VILLA F, BATKER D, et al. From theoretical to actual ecosystem services: mapping beneficiaries and spatial flows in ecosystem service assessments[J]. Ecology & Society, 2014, 19(2): 706–708.

[67] PEH S H, BALMFORD A, BRADBURY R B, et al. TESSA: A toolkit for rapid assessment of ecosystem services at sites of biodiversity conservation importance[J]. Ecosystem Services, 2013, 5: 51–57.

[68] RUCKELSHAUS M, MCKENZIE E, TALLIS H, et al. Notes from the field: Lessons learned from using ecosystem service approaches to inform real-world decisions[J]. Ecological Economics, 2015, 115: 11–21.

[69] SHERROUSE B C, CLEMENT J M, SEMMENS D J. A GIS application for assessing, mapping, and quantifying the social values of ecosystem services[J]. Applied Geography, 2011, 31(2): 748–760.

[70] VILLA F, BAGSTAD K J, VOIGT B, et al. A Methodology for Adaptable and Robust Ecosystem Services Assessment[J]. Plos One, 2014, 9(3): e91001.

[71] VILLA F, CERONI M, BAGSTAD K, et al. ARIES (Artificial Intelligence for Ecosystem Services): A new tool for ecosystem services assessment, planning, and valuation[C]//11Th annual BIOECON conference on economic instruments to enhance the conservation and sustainable use of biodiversity, conference proceedings. Venice, Italy. 2009, 5:1–10.

[72] SHARPS K, MASANTE D, THOMAS A, et al. Comparing strengths and weaknesses of three ecosystem services modelling tools in a diverse UK river catchment[J]. Science of the Total Environment, 2017, 584: 118–130.

[73] BOUMANS R,ROMAN J,ALTMAN I, et al. The Multiscale Integrated Model of Ecosystem Services (MIMES): Simulating the interactions of coupled human and natural systems[J]. Ecosystem Services, 2015, 12: 30–41.

[74] HE Chunyang, ZHANG Da, HUANG Qingxu, et al. Assessing the potential impacts of urban expansion on regional carbon storage by linking the LUSD-urban and InVEST models[J]. Environmental Modelling & Software, 2016, 75: 44–58.

[75] 李双成, 张才玉, 刘金龙,等. 生态系统服务权衡与协同研究进展及地理学研究议题[J]. 地理研究, 2013, 32(8): 1379–1390.

[76] FISHER B,TURNER R K, et al. Measuring, modeling and mapping ecosystem services in the Eastern Arc Mountains of Tanzania[J]. Progress in Physical Geography, 2011, 35(5): 595–611.

[77] GOLDSTEIN J H, CALDARONE G, DUARTE T K, et al. Integrating ecosystem-service tradeoffs into land-use decisions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(19): 7565–7570.

[78] LAWLER J J, LEWIS D J, NELSON E, et al. Projected land-use change impacts on ecosystem services in the United States[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, 111(20): 7492–7497.

[79] 黄博强, 黄金良, 李迅,等. 基于GIS和InVEST模型的海岸带生态系统服务价值时空动态变化分析—以龙海市为例[J]. 海洋环境科学, 2015, 34(6): 916–924.

[80] LU Chunxia, XIE Gaodi, CHENG Shengkui. Economic evaluation of river ecosystem service in recreation[J]. Resources Science, 2001, 23(5): 77-81.

[81] SHERROUSE B C, SEMMENS D J, CLEMENT J M. An application of Social Values for Ecosystem Services (SolVES) to three national forests in Colorado and Wyoming[J]. Ecological Indicators, 2014, 36(37): 68–79.

[82] SHERROUSE B C, SEMMENS D J. Social Values for Ecosystem Services, version 3.0 (SolVES 3.0): documentation and user manual[R]. US Geological Survey, 2015.

[83] 王玉, 傅碧天, 吕永鹏,等. 基于SolVES模型的生态系统服务社会价值评估——以吴淞炮台湾湿地森林公园为例[J]. 应用生态学报, 2016, 27(6): 1767–1774.

[84] 马桥, 刘康, 高艳,等. 基于SolVES模型的西安浐灞国家湿地公园生态系统服务社会价值评估[J]. 湿地科学, 2018, 16(1): 51–58.

[85] BROWN G, BRABYN L. The extrapolation of social landscape values to a national level in New Zealand using landscape character classification[J]. Applied Geography, 2012, 35(1-2): 84–94..

[86] 黄从红, 杨军, 张文娟. 生态系统服务功能评估模型研究进展[J]. 生态学杂志, 2013, 32(12): 3360–3367.

[87] BAGSTAD K J, REED J M, SEMMENS D J, et al. Linking biophysical models and public preferences for ecosystem service assessments: a case study for the Southern Rocky Mountains[J]. Regional Environmental Change, 2016, 16(7):2005–2018.

[88] BARQUIN J, BENDA L E, VILLA F, et al. Coupling virtual watersheds with ecosystem services assessment: A 21st century platform to support river research and management[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews Water, 2015, 2(6): 609–621.

[89] ZANK B, BAGSTAD K J, VOIGT B, et al. Modeling the effects of urban expansion on natural capital stocks and ecosystem service flows: A case study in the Puget Sound, Washington, USA[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 149: 31–42..

[90] BAGSTAD K J, SEMMENS D, WINTHROP R, et al. Ecosystem services valuation to support decisionmaking on public lands-A case study of the San Pedro River watershed, Arizona[J]. USGS Scientific Investigations Report, 2012: 5251.

[91] BAGSTAD K J, JOHNSON G W, VOIGT B, et al. Spatial dynamics of ecosystem service flows: A comprehensive approach to quantifying actual services[J]. Ecosystem Services, 2013, 4: 117–125.

[92] COTTER M, HAUSER I, HARICH F K, et al. Biodiversity and ecosystem services-A case study for the assessment of multiple species and functional diversity levels in a cultural landscape[J]. Ecological Indicators, 2017, 75: 111–117.

A review on the methods of ecosystem service assessment

YUAN Zhouyanyan1,2, WAN Rongrong1,2,*

1.Key Laboratory of Watershed Geographic Sciences, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Natural ecosystem, an indispensable support system for human survival, provides supply services, regulation services, cultural services and supporting services for people. High-quality ecosystem services can promote the stable and sustainable development of human society. Therefore, assessing ecosystem services accurately is important for ecosystem diversity conservation, regional planning, and management remediation. Based on the introduction of ecosystem services’ concept and the main research contents of ecosystem services, this paper reviews the domestic and international ecosystem service value and physical assessment methods, and separately summarizes the pros and cons and application scope of equivalent factor method, functional value method, energetic valuation method and ecological models. We illustrate some problems that value assessment methods ignore ecological mechanism and lots ofdefective physical models and so on. Finally, we explore three major future directions for research: (1) strengthening mechanism research, (2)establishing an information sharing platform, (3)making full use of data processing technology, improving and comprehensively utilizing value and material quality assessment methods.

ecosystem service; assessment; value assessment method; physical assessment method

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.05.028

X171.1

A

1008-8873(2019)05-210-10

2018-10-30;

2019-01-18

中国科学院“美丽中国生态文明建设科技工程”专项(XDA23020201); 中国科学院重点部署项目(KFZD-SW-318); 国家自然科学基金(41571107)

袁周炎妍(1995—), 女, 湖南长沙人, 硕士, 主要从事自然资源利用与生态保护方向研究, E-mail: 429128354@qq.com

万荣荣, 女, 博士, 副研究员, 主要从事资源利用与生态保护方向研究, E-mail: rrwan@niglas.ac.cn

袁周炎妍, 万荣荣. 生态系统服务评估方法研究进展[J]. 生态科学, 2019, 38(5): 210-219.

YUAN Zhouyanyan, WAN Rongrong. A review on the methods of ecosystem service assessment[J]. Ecological Science, 2019, 38(5): 210-219.