上海例外论

2019-09-23南音

南音

“大家”阅读

互联网时代,读者并不缺乏信息,但一些真正具有传播价值的内容,却往往淹没于信息洪流之中。力求将最有价值的信息,最有锐度、温度、深度和多维度的思考与表达,最值得阅读的网络优质原创内容,快速呈现给读者,是《世界文化》与腾讯《大家》建立合作的初衷与共同努力的方向。【“大家”阅读】每期将臻选《大家》所汇聚的中文圈知名学者、专栏作家的最新文章,与读者分享“大家”眼中的“世界文化”。

马士认为,上海是个例外。

马士是中国海关历史上最资深的员工之一,原籍美国,1874年从哈佛大学一毕业,就考入中国海关,一直工作到退休,前后共计35年。

除了最初三年在上海学习汉语,马士职业生涯中先后在天津、北京、北海、淡水、龙州、汉口、广州等多处地方海关任职。职位从天津海关帮办递升至上海海关副税务司(1887年)、税务司(1896年)、中国海关总税务司的统计秘书(1903—1907),1909年退休。在中国任职的35年中,马士曾是英国人赫德的主要助手。尽管从国籍上说,马士是个美国人,但无论从观念、行事和人际关系而言,他都更像一个英国人。退休后,马士并没有回到美国故乡,而是追随赫德的脚步,移居英国,并于第一次世界大战期间入英籍,最后在英国去世。

马士还在中国的时候,已经出版了关于中国货币和对外贸易方面的著作,并打算以赫德的生平为中心,写一部关于中国海关历史的著作。1906年,他为此写信给赫德,征询传主的意见。赫徳在回信中一方面谦虚地表示,相比他所见证和参与的历史,自己不过是“车轮上的一只苍蝇”,不值得过分推重,另一方面也承认,以他的经历为中心来叙述过去50年来中国与西方的关系,倒也适当。

赫徳允许马士利用自己的书信和公文写书。马士提出想参考赫徳在中国期间写的日记——共计74本,赫徳委婉地说,他需要先看一遍自己的日记,然后写一篇备忘录,阐明利用这些日记的规则,才能将日记出借。马士最后并没有得到赫徳的日记和全部信件。这迫使他把写作的主题从赫徳的传记修改为关于中国外交的历史著作,并为此申请阅读了英美两国的外交档案。

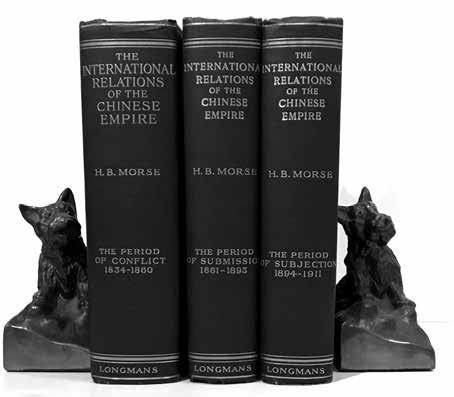

1910年,马士出版《中华帝国对外关系史:冲突的时期》(The International Relations of Chinese Empire, The Period of Conflict 1834-1860),叙事始于大英帝国指令劳律卑爵士为英国对华贸易总监督,终于中国与英法两国分别签订《北京条约》。8年后,此书续出两卷,分别讲述1860年—1895年(第二卷)和1895年—1912年(第三卷)的历史。

《中华帝国对外关系史》第一部的结尾,现在已经成了名言:“以前中国人是处于命令的地位去决定国际关系的各种条件,而现在则是西方各国强把他们的意图加在中国身上的时候了。”

不管读者对这句话会产生什么反应,由马士来说出这句话,比由军人、外交官或者纯粹的商人说出来,显得更为冷静。不管是作为外国人,还是作为历史研究者,马士对中国的态度是超脱的,这种超脱又因为他在中国生活了35年,并且供职于中国海关而更加有说服力。毕竟,在赫徳的领导下,英国人主导的中国海关因其高效和公平,不仅被视为早期全球化时代的神话,也被看作中国与西方关系中的一个例外,一个绝对的例外。

和赫徳领导的中国海关总税务司一样,上海在这段历史中的形象,也是一个例外。

在马士的书里,上海第一次出现是在第一次中英战争中。战事是从中国唯一的外贸口岸广州周边开始的,英军随后占领香港,宣布香港为自由港,以此作为军事基地,沿海岸线向北进攻。英国人的目标是占领镇江,封锁长江口并切断运送漕粮的大运河,迫使清政府签订通商协议。

1842年6月16日,英軍攻占吴淞炮台,3天后占领上海县城。7月21日,镇江被攻陷;8月14日,英军兵临南京城,南京驻军投降。又过了两个星期,耆英和璞鼎查分别代表中英双方在英国军舰“康华里士号”上签订《南京条约》。

1843年6月26日,两国在香港交换了条约。第一次中英战争结束。

换约后4个多月后,英国海军上尉、驻上海领事蒲脱勒宣布上海开埠通商。《南京条约》约定的五个通商口岸中,上海是最北边的一个。那时候英国人对这些地方还知之不多。

战争一结束,植物学家福琼就受英国皇家园艺学会委派,来中国采集植物标本和种子。1843年7月,船将靠近香港的时候,福琼只看见一片贫瘠的山岭,遍布花岗岩和红土,树木稀少,他不禁自问:“难道这片土地就是我在英国常听说的‘繁花之国——一个遍布茶花、杜鹃和玫瑰的国度?”

1843年末,福琼来到上海,住在一间漏雨的房子里。后来他回忆说,“我们常常在早上醒来时发现,自己躺在床上,全身都已被雨水打湿。如果下雪的话,雪花就从窗户中飘进来,落在地板上,一圈一圈的,像花圈一样”。

尽管如此,福琼的精神状态和在香港上岸的时候有着根本不同。他说,上海“周围的一切都让我们激动不已,我们的身体、精神处在一种亢奋的状态中”。在上海周边游历一番之后,他断定,土地肥沃、农业发达的上海将是中国最重要的贸易口岸,“几年以后,上海不仅会成为广州的有力竞争者,而且将成为一个无比重要的城市”。

对英国人来说,上海的例外之处随处可见:“上海的气候更宜人;人们更守规矩;外国人受到尊重,可以随处走动、骑马,只要能在当天赶回来就行。应当承认,就居住而言,上海也有很多优势。”

和广州官民与外国人长期摩擦不同,上海开埠后,由苏松太道台在上海城外指定一块地作为英国租界。5年后,美国领事接到任命后,在他位于英租界的住宅里升起了美国国旗。英国领事为此事向上海道台提出抗议,反对在英国租界内升起任何其他国家的国旗,于是道臺和英国领事都向美国领事提出正式抗议,但美国人主张,这有违“大皇帝所有恩施各国应一体均沾用示公允的原则”( Principle of exclusive privilege and exclusive rights),于是上海道台为每个可能与中国发生关系的国家各划一块租界;马士说,“从那一天开始便决定了上海的奇特的国际地位”。

福琼的断言没有错。1846年,上海的出口贸易占中国出口贸易总量的七分之一,5年后增长至三分之一,几年后就大大超过总量的一半。

租界奇特的国际地位产生了奇特的后果:一种世界历史上前所未有的快速城市化。从1843年11月17日上海开埠,到1942年12月22日太平洋战争爆发后日本军队占领租界,将近100年时间里,上海从松江府的一个辖县跻身世界上最大城市的行列。

在这100年里,上海日益繁荣的城市经济不断吸引移民涌入,而战争、冲突和灾荒不断地把更多人推向安全的租界。根据1949年解放军占领上海后做的调查,上海当时有500多万人口,而同期北平人口只有60万。无论从哪个意义上说,上海在中国都是绝无仅有的存在。

100年中,租界的范围不断扩展,导致上海的城市中心扩张并屡次转移。1860年代,为了与太平军作战,租界在中国政府的许可下修筑了一些军用道路。战后这些道路都成了城市扩张的主干道。租界法律、税收和市政管理体系随着这些道路也扩展到了原来的郊区,引发了中国和租界之间越来越频繁和剧烈的冲突。

上海在冲突中不断成长。租界里的西方侨民不止一次考虑把上海变成一个真正的自由港和自治城市,并由黄浦江上的外国军舰和租界内的自愿军队为上海提供安全保障。这种想法的天真程度令英国的外交官感到诧异,但也并非没有缘由。

马士回顾上海在小刀会占领上海县城时期的历史时说:“上海在实际上已经变成了一个自由港;事实上是从1853年9月起,一般说来是从11月起,绝对说来是从1854年5月起,中国政府从它的对外贸易方面就没有收到关税。”

上海道台吴健彰当时在租界避难。在商议恢复关税征收的过程中,英国领事阿礼国要求上海海关委派一位外国人加以监督。吴健彰表示同意,并与英法美三国领事签署了委任洋员襄助上海海关事务的协定。1854年7月12日,三国各派一人,组成“行动联合一致的关税委员会”,使得上海关关税征收重回正轨。

虽然吴健彰后来因此事被参劾,随后“发往新疆效力赎罪”,但洋员襄办关务成效明显。马士记载了关税数目的变化:1851年上海海关关税收入为1372052两, 1854年7月12日至11月30日,恢复征收关税864444两,1859年达2902377两,且不包括鸦片贸易在内。在镇压太平天国运动的过程中,稳定的海关关税收入成了清政府财政收入的一大支柱。

1858年之后,洋员襄办关务的经验被推广到所有通商口岸。1861年,赫徳开始代理中国海关总税务司。他于1863年正式奉派担任这一职位。

上海的西方侨民还认为,小刀会占领上海县城到太平军占领南京并威胁苏州和上海以来,上海实际上处于无政府状态,租界的安全是“靠着由同盟各国军队所保卫的中立状态来维持”的。这种保卫不限于上海市区,还包括了上海周边三十英里半径以内的一大片区域。

1862年1月,太平军自吴淞方向进迫上海,一度距离英国领事馆只有一英里半路程;8月,太平军自苏州出击,一直攻至静安寺。为了防止太平军占领上海,租界成立了防御委员会,组织了自愿武装,后来又为清军提供了一支由现代武器装备的雇佣军,也即先后由华尔和戈登指挥的“常胜军”。这支军队在上海和苏州的战事中发挥了关键作用。太平天国起义被平定后,李鸿章曾拨款1500元,在松江、昆山和上海为那些在中国军队中服役而丧生的外国人立了碑。上海的那块碑就立在外滩公园的门口,上面一共刻有48个名字和职衔,均为1862年至1864年的战事中阵亡或受伤不治的外籍军官。

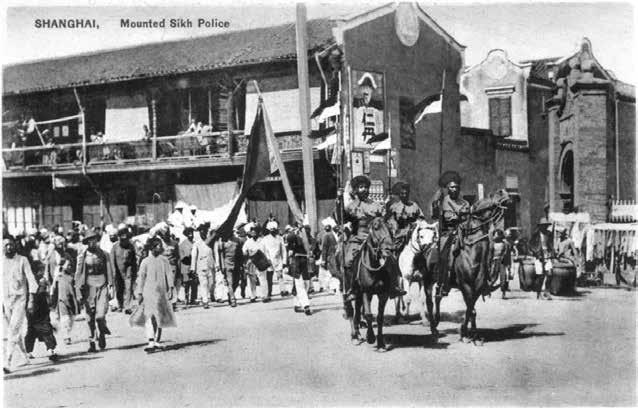

经过这场长达十年的动荡,上海已经变成了另一座城市。整个太平天国运动期间,大约50万中国难民涌入租界。战争结束后,上海人口达到了150万。为此,1854年,废除了限制中国人进入租界的诸条款。当年7月11日,英国领事主持召开租地人会议,决议成立工部局,为英租界提供市政服务。在日本人发动太平洋战争并占领上海租界之前,工部局是英租界以及1863年以后的公共租界实际上的政府。法国人也在1862年单独成立了公董局,以管理法国租界。和英国人在公共租界主导的自治秩序不同,法租界的行政当局隶属于法国在远东设立的殖民政府。

正是这样的历史和现实,给了西方侨民——主要是英美侨民——一种不切实际的想象。上海例外论是这种想象的前提,而这种想象的终极目标,是将上海的租界变成一个“由西方侨民主导的中立的自治城市”。

这种想法立刻遭到了英国外交官的谴责。英国公使卜鲁斯说,这种做法“在原则上不正当,又会带来无穷尽的困难和责任,而且中国政府决不会屈从”,他质问工部局,这样做“到底有什么好处”。直到两年后,美国公使还谴责说,“外国人在安排他们租界里的事务时有一种经常的趋势,去侵害中国人的权利,因此必须经常地把他们召回到原则性的安全立场上来。”

但上海例外論并没有因为上海未能变成一座独立的殖民城市而消失,进入20世纪之后,上海例外论有了另一种心理支撑。随着越来越多的西方侨民打算在上海终老,他们对上海的态度,和上海开埠之初的几十年中来上海淘金的侨民,有很大的不同。

最终打破这种脆弱而顽固的心理倾向的,不是中国和外国势力的消长,而是外国人在上海的势力对比发生了变化。1895年中日签订《马关条约》之后,上海的日本侨民急剧增长,很快人数就追上并超过了主宰租界半个多世纪的英国侨民人数。上海侨民人口结构的变化,以及不断增加的日本人对租界市政和安全体系的影响,后来成了美国历史学家魏斐德关于上海警察史研究的重要内容。

19世纪结束的时候,上海已经是中国的贸易中心和金融中心。《马关条约》还允许日本在中国进行工业投资,欧美各国也自动获得这一权利,上海因此又成了中国近代工业的中心。1927年成立的中华民国政府,从一开始就把上海视作财政和政治基地,并于1928年设立了上海特别市。围绕上海的控制权竞争因此变得更加激烈。

1931年和1937年,中国和日本在上海进行了两场决定国运的战争。租界里的西方人再一次试图置身事外,以维持上海的繁荣不受影响。他们认为,上海作为一个例外,不但有历史上的经验可以遵循,其地位在更远的未来也不应该受到影响。只有真正有远见的人才能认识到,上海的命运即将发生根本转折——一个真正现代的世界,是没有例外的。