茶条槭组织培养防止外植体褐化的方法研究

2019-09-22杨兰芳黄桂云张国禹吴笛张定军

杨兰芳 黄桂云 张国禹 吴笛 张定军

摘要 为探索克服茶条槭在组培过程中外植体褐化的最佳方法,以茶条槭当年生萌条为试材, 进行了不同外植体类型、不同消毒方式、不同取材时间和不同抗褐化剂对茶条槭初代培养过程中外植体褐化的影响试验。结果表明,采用当年生萌条进行组织培养,其茎段较茎尖褐化严重;先将外植体用1 000 mg/L VC溶液处理30 min,再用0.1%升汞溶液消毒为最佳消毒方法;外植体取材时间在5月,其组培污染率、褐变率、死亡率相对较低;在一定浓度范围内,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)200 mg/L与活性炭(AC)2 g/L配合使用防褐化效果较好;初代培养时,先弱光培养7 d再转入光照培养,有利于抑制褐变的发生。由此说明,选用幼嫩的顶芽为外植体、浓度0.1%升汞溶液为消毒剂、MS为基本培养基、添加聚乙烯吡咯烷酮200 mg/L和活性炭2 g/L进行初代培养,防止其褐化的效果最佳。

关键词 茶条槭;组织培养;褐化;防止方法

中图分类号 S722.3 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)15-0133-01 開放科学(资源服务)标识码(OSID)

茶条槭(Acer ginnala)为槭树科槭树属落叶木树种,广泛分布于我国东北、内蒙古、甘肃南区、华北及西北的陕西,常生于海拔400~1 200 m的阳坡灌丛或阔叶杂木林中,属阳性树种;喜温暖,也耐寒;抗风雪,耐烟尘,较能适应城市生态环境[1-2]。

以茶条槭的茎段及茎尖为外植体进行组织培养,探索通过器官发生途径获得再生植株,在初步诱导分化生长过程中,由于严重的褐化现象而抑制其生长分化,甚至导致其死亡[3-5]。本试验主要针对这一关键时期进行抑制茶条槭组织褐变试验,以筛选出较好的抑制褐化方法[6-7]。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料为取自长江珍稀植物研究所种质资源圃胸径在8 cm左右的茶条槭当年生枝条。

1.2 试验设计

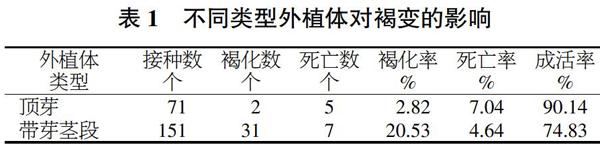

1.2.1 不同外植体类型对外植体褐化的影响。以当年生萌条的顶芽和带芽茎段为外植体开展初代试验,培养30 d后,统计其褐化情况。

1.2.2 不同消毒方法对外植体褐化的影响。外植体消毒采用2种方式,分别为常规消毒和用1 000 mg/L VC消毒30 min+0.1%升汞消毒,研究消毒方法对外植体褐化的影响。

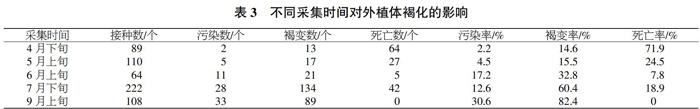

1.2.3 不同取材时间对外植体褐化的影响。分别于4月下旬、5月上旬、6月上旬、7月下旬、9月上旬采集外植体,进行消毒处理后,接种于启动培养基中。

1.2.4 不同抗褐化剂对外植体褐化的影响。启动培养基中添加不同浓度聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、活性炭(AC),共设6个处理,分别为空白对照(CK)、AC 2 g/L(T1)、AC 4 g/L(T2)、PVP 100 mg/L(T3)、PVP 200 mg/L(T4)、AC 2 g/L+PVP 200 mg/L(T5),研究抗褐化剂对外植体褐化的影响。

1.2.5 不同培养方式和光照条件对外植体褐化的影响。设光照培养、弱光培养和先弱光培养7 d再转入光照培养3个处理,研究不同培养方式和光照条件对外植体褐化的影响,筛选较好的培养方式。

1.3 试验方法

基本培养基为MS,添加激素类物质有6-BA、NAA、TDZ、GA3,附加琼脂5 g/L、蔗糖30 g/L。先对茶条槭外植体进行消毒处理,然后将消毒好的外植体切段(长2 cm左右),再接种到培养基上。接种后置于(24±2)℃条件下光照培养,光照强度1 000 lx或2 500 lx,每天光照12 h。

2 结果与分析

2.1 不同外植体类型对外植体褐化的影响

采用当年生萌条的顶芽和带芽茎段为外植体进行初代试验,结果表明,带芽茎段褐化率为20.35%,较顶芽褐化严重(表1)。

2.2 不同消毒方法对外植体褐化的影响

由表2可知,常规消毒前采用浓度为1 000 mg/L的VC溶液浸泡30 min,其外植体培养过程中褐变程度最轻,且生长良好。

2.3 不同取材时间对外植体褐化的影响

由表3可知,不同采集时间对外植体的污染率、褐变率和死亡率均有不同程度的影响。其中,4月下旬接种的外植体平均污染率最低(2.2%),褐变率为14.6%,死亡率为71.9%;5月采集的外植体平均污染率、褐变率、死亡率均相对较低,分别为4.5%、15.5%、24.5%;9月上旬采集的外植体污染率和褐变率较高。

2.4 不同抗褐化剂对外植体褐化的影响

由表4可知,当PVP与AC同时使用时,抗褐化效果明显,褐变率仅为19.4%,且对植物生长影响最小,外植体褐变少、长势良好。

2.5 光照条件及培养方式对外植体褐化的影响

试验结果表明,开始阶段适当的弱光培养有助于减少褐化的产生或者减轻褐化的程度;但长时间的弱光培养会阻碍愈伤组织和不定芽的产生。在培养的起始阶段,连续弱光培养7 d比较合适。

3 结论与讨论

在木本植物组织培养中,外植体的褐化是影响组培的主要原因之一。由于茶條槭含有较多的易氧化醌类物质,褐化问题较为严重,因而防止褐化是茶条槭组织培养必须克服的难题。本试验结果表明,采用当年生萌条进行组织培养,其茎段较茎尖褐化严重;先将外植体用1 000 mg/L VC溶液处理30 min,再用0.1%升汞溶液消毒为最佳消毒方法;5月采集外植体接种,茶条槭的污染率、褐变率、死亡率相对较低;聚乙烯吡咯烷酮(PVP)200 mg/L与活性炭(AC)2 g/L配合使用防褐化效果较好;初代培养时,先进行弱光培养7 d再转入光照培养,有利于抑制褐变的发生。由此说明,选用幼嫩的顶芽为外植体、0.1%升汞溶液为消毒剂、MS为基本培养基、添加聚乙烯吡咯烷酮200 mg/L和活性炭2 g/L进行初代培养,防止其褐化的效果最佳。

4 参考文献

[1] 李岩岩.茶条槭(Acer ginnala)组织培养与快速繁殖技术研究[D].兰州:甘肃农业大学,2007.

[2] 罗丽华.板栗组织培养及褐变研究[D].长沙:中南林学院,2004.

[3] 刘均利,马明东.华盖木组织培养中褐化控制研究[J].浙江林业科技,2007,27(1):20-23.

[4] 李岩岩.茶条槭组织培养与快速繁殖技术研究[J].山东林业科技,2010,40(2):48-50.

[5] 孟月娥,周子发,李艳敏,等.茶条槭的组织培养和快速繁殖[J].植物生理学通讯,2005(6):790.

[6] 曹小勇.槭树科槭属植物形态学研究[J].汉中师范学院学报,2000(12):69-72.

[7] 彭筱娜,易自力,蒋建雄,等.观赏凤梨组织培养中防止外植体褐化的初步研究[J].湖南农业科学,2007(4):67-69.