广州市生态绿墙现状调查及分析①

2019-09-21邢景景谢腾芳

邢景景 谢腾芳

(广州普邦园林股份有限公司 广东广州510600)

立体绿化分为屋面绿化、墙面绿化、构筑物绿化和平台绿化4种类型[1-2],其中墙面绿化简称生态绿墙,是指通过对建筑物、围墙等立面进行的绿化美化形式[3]。近年来,生态绿墙已成为绿化“新宠”,被广泛应用于商场、公园绿地、居住区等地,因其具有占地少、绿化效率高、有助于防尘减噪、净化空气等诸多优点[4-5],所以颇受大众喜爱。

在美国、德国、日本、新加坡等国家的大城市中,相关技术发展已非常成熟,形成集植物选择、种植养护为一体的植物墙商品[6]。国内自2010年超大型植物墙亮相世博会以来,上海、深圳、广州等地都在大力推行垂直绿化新技术[7]。与发达国家相比,国内相关技术尚不成体系,专业的设计、施工及养护单位较少,造价高、养护难度大、景观持续性差等突出问题限制了这一技术的发展[8]。近年来,随着广州各级市政府对城市立体绿化的政策激励及实施管理力度加大,公共区域植物墙数量明显增多,但关于发展现状及应用效果的资料文献较少。因此,笔者选取广州市具有代表性的15个植物墙进行调查研究,以期为该地区生态绿墙的大范围推广应用提供参考。

1 区域概况与调查方法

1.1 研究区域概况

广州(N22°26′,E 112°57′),广东省省会、既是国际大都市,也是粤港澳大湾区、珠三角经济区的核心城市以及一带一路的枢纽城市。位于广东省中南部,总面积约7 434.4 km2,属海洋性亚热带季风气候,温暖多雨、光热充足,全年平均气温为20~22℃,市区年降雨量约为1 720mm[9]。

1.2 调查方法

通过现场调查,记录各点的植物种类、技术类型、面积、基质组成、灌溉类型和配置方式等,并汇总整理记录的数据和照片作为基础材料。

植物种类应用频率为该种类出现次数总和除以调查植物墙数量总和所得,根据数据,将结果划分为4个级别:较少应用(S≤10㎡)、一般应用(10%<频度≤20%)、经常应用(20%<频度≤50%)、最常应用(频度>50%);植物墙面积按常规方法计算,并根据数据,将结果划分为4个级别:特小(S≤10㎡)、小(10㎡<S≤50㎡)、中(50㎡<S≤100㎡)、大(S>100㎡);技术类型根据目前生态绿墙技术的主要种类划分;景观效果评价参考文献资料的相关描述,辅以图片进行主观说明,所有数据均采用Excel记录并处理分析。

2 结果与分析

2.1 调查地点概况

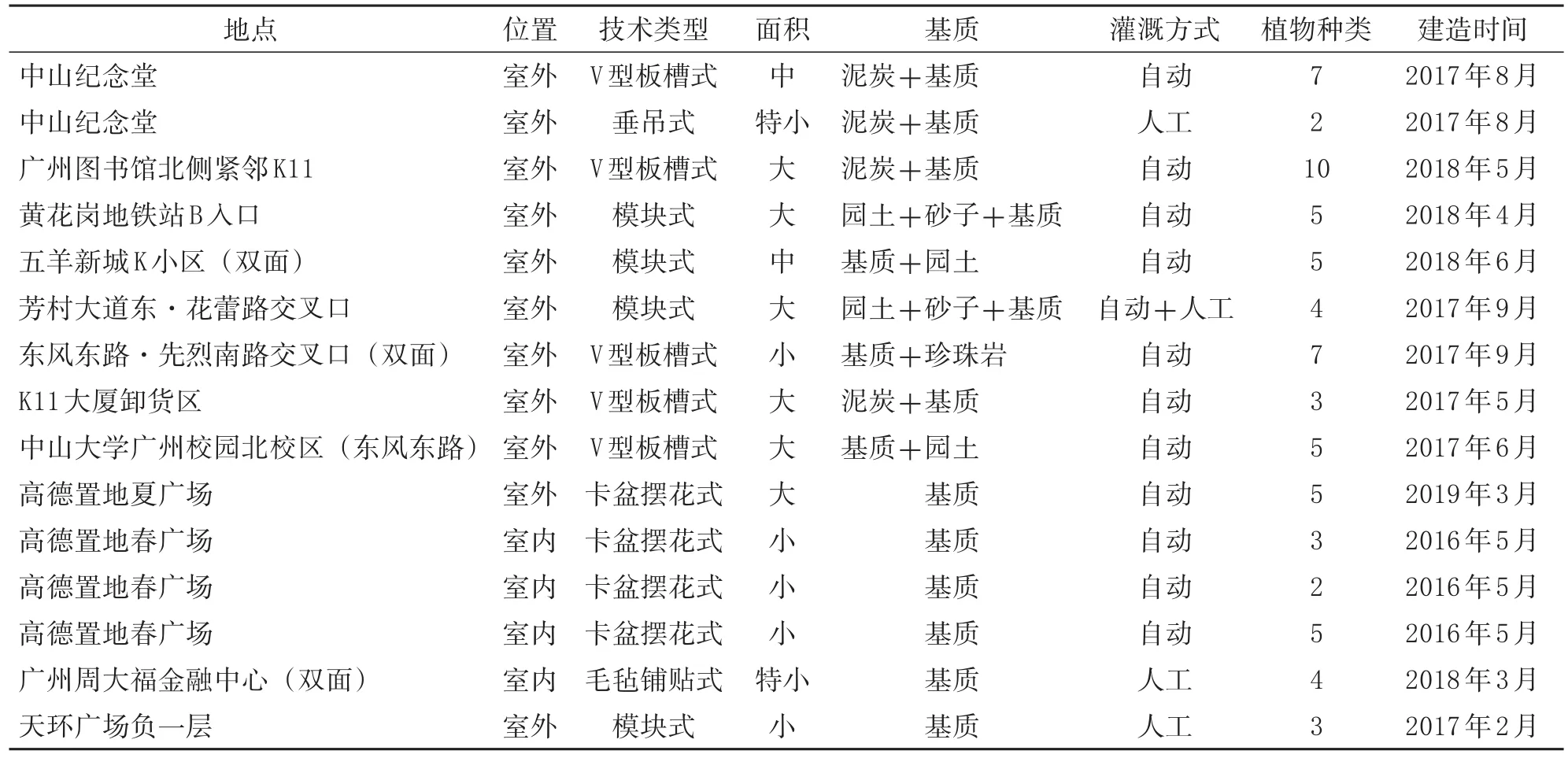

表1 15个调查点的各项指标对比

2.2 植物种类

由表2可知,常用种类较集中,15个调研点共记录30种植物,隶属于19科28属,包括12种灌木、14种草本和4种藤本,以天南星科、五加科和百合科较多。从应用频率来看,鹅掌柴、镰叶肾蕨最常应用,吊兰、合果芋、花叶万年青、黄金葛、四季海棠和红背桂为经常应用种类,而天门冬、彩叶草等17种均较少应用。

分析发现,室内外背景墙在植物选择上存在一定差异,4面室内植物墙使用了10种植物,包括鹅掌柴、花叶万年青、绿萝等,单个墙面植物种类在2~4种,植物种类较少,植物配置以草本加灌木或者草本为主,通过自然式布局形成景观。11面室外植物墙使用了25种植物,包括鹅掌柴、镰叶肾蕨、合果芋等,单个墙面植物种类在3~9种,以4~7种居多,植物种类丰富,配置方式为草本加灌木、藤本搭配,通过几何线型或规则色块拼接形成景观。

综合来看,应用最多的植物种类为鹅掌柴、镰叶肾蕨、吊兰、合果芋、花叶万年青等,12个调查点均用到了鹅掌柴,应用频率达到80%。另外,通过观察,应用较少的17种植物适应性良好,既有观花也有彩叶植物,可适当推广应用,以丰富植物种类。

表2 广州市生态绿墙植物种类

2.3 技术类型

统计发现,广州市植物墙技术分为V型板槽式、垂吊式、卡盆摆花式、模块式和毛毡铺贴式5种,其中V型板槽式应用最广,共有5处植物墙,均位于室外,面积较大,最大是中山大学广州校园北校区(东风东路),为250.80㎡。其次模块式在4处应用,面积为32~370㎡,最大是黄花岗地铁站B入口处的373.80㎡。卡盆摆花式也在4处应用,最大面积为高德置地夏广场外作施工围挡的绿墙,为196㎡。其余2种均只在1面绿墙使用,面积较小。

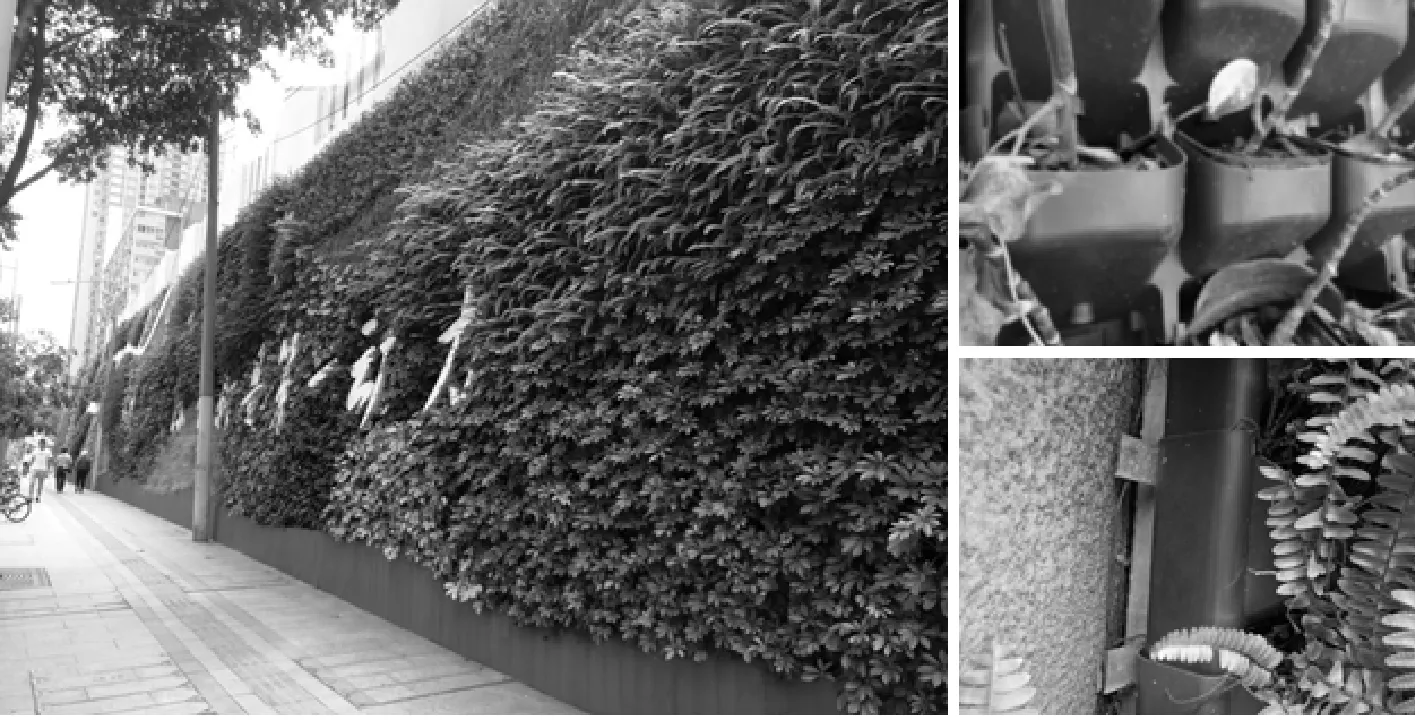

2.3.1 V型板槽式

由钢架、滴灌系统、给水控制系统、V型板槽、植物组成(图1),分2种规格:33 cm×20 cm×15 cm和33 cm×12 cm×14 cm(板槽中间隔开,形成2个种植块),室内外通用,可种植2~10棵植物。由50mm×50mm×4mm镀锌角钢和铁丝网组成支撑结构,V型板槽通过挂钩及束线带固定,并种植植物,形成植物墙面。

该类型施工简便灵活、造价低、适宜种植的植物种类多,兼具摆花式、垂吊式的优点,应用范围较广泛。同时,由于种植槽空间大,植物种养便利,滴灌及人工浇灌均可。在中山纪念堂、中山大学广州校园北校区等地方均用了该技术。

(5)加强宣传教育和园林绿化法制建设,提高全民绿化意识和创建意识。创建园林城市需要领导重视,加强领导是园林工作的保证,特别在目前市场机制尚不完善的情况下,要开展广泛的领导任期绿化目标责任制,实行单位评比和考核一票否决制,加大投入,加快建设。同时,建立健全园林绿化的执法队伍,依据《城市园林管理条例》,加大执法检查力度,严惩侵占绿地、乱砍滥伐等破坏绿地的行为,依法维护和巩固城市绿化成果。此外,还需要加强宣传教育,提高全民的绿化意识和创建意识,争取社会各界的广泛支持,培养全社会爱护共同生存环境的自觉意识,树立不以牺牲环境为代价的可持续发展观念,形成全社会自觉爱护环境的良好氛围。

图1 V型板槽式—中山大学广州校园北校区(东风东路)

2.3.2 模块式

由原墙体、钢架主体结构、固定螺栓、卡板、模块盒、植物组成(图2),模块规格有:22 cm×13 cm×6 cm和15 cm×14 cm×20 cm,分为有PVC滤网和无PVC滤网2种类型,施工时根据绿化面积将模块固定在支撑结构上,完工后将植物连同基质按设计形式放入种植盒即可。

该技术效率高,植物覆盖率高,成活率高,景观效果优良,并且易更换维护。黄花岗地铁站B入口等4个地方均使用该技术。

图2 模块式—黄花岗地铁站B入口处

2.3.3 卡盆摆花式

一种在不锈钢支撑结构等人工支架上安装卡盆、箱式等人工基盘的绿化形式,并将植物以盆栽摆设而成景观(图3),该技术多应用于墙面绿化、立柱式造景,多以人工浇灌为主,易造成植物干旱或水涝,影响生长及景观效果,一般用于即时景观或节日造景。

2.3.4 毛毡铺贴式

该技术为植物墙常用工艺,由墙体、钢构架、PVC发泡板、毛毡绒毯、滴灌系统、无纺布和植物组成(图4),通过模拟水培工艺将植物栽植在毛毡中,具有质轻、施工便利等优点,但对植物要求严格,需选择浅根系、抗性强的种类。

图3 卡盆摆花式—高德置地夏广场

图4 毛毡铺贴式—周大福金融中心

2.3.5 垂吊式

较传统的垂直绿化形式,常用攀援植物或垂吊植物栽植于种植槽形成景观,常用植物有络石、常春藤、扶芳藤、五叶地锦等(图5)。该技术简便易行,造价较低,管理成本低,但植物配置较单一,景观效果较差。

2.4 灌溉系统

通过15处案例分析发现,灌溉多采用定时滴灌,部分辅以人工浇灌。养护管理时应根据环境(室内/外)、植物种类等设置浇水参数。室内温湿度较恒定,植物墙平均需水量为每平米0.5~5 L,具体设置为:3~5min/次,2~3次/d。室外根据植物墙朝向、天气等有所不同:夏季为20min/次,1次/d,高温天气需额外人工浇灌;冬季依据基质湿度,一般为10min/次,2次/周。

灌溉系统由进水管、滴灌管、余水收集槽、排水管等组成,进水管一般安装在植物墙顶端垂直供水,可依据绿化面积设置多条水平滴灌管。

观察可知,本次调查的大部分植物生长良好,部分区域存在长势不良及枯死等情况,主要由于滴灌管堵塞或浇水控制问题造成水分分配不均。另外,若种植土黏重透水性差等,也容易造成积水,导致植株生长不良甚至枯死,影响观赏效果。

图5 垂吊式—中山纪念堂

2.5 景观效果

适用于垂直绿墙的植物种类较多,以一、二年生草本、灌木、攀援藤本等为主,并且通过叶色、叶形等营造色彩多样、质感丰富的景观效果。

本次调查的生态绿墙主要分布于城市公园(2处)、道路(5处)、居住区(1处)和商业广场(7处)。依据所处的场所,植物造景呈现出各具特色的效果。例如中山纪念堂的生态绿墙兼具观赏、绿化效果,由花叶万年青、锦绣苋等色叶草本以流畅线型造景,整体观赏性较好(图6)。

居住区多用双面观生态绿墙,以吊兰、鹅掌柴等适应性强的植物营造疏密、错落的景观效果,但种类较少,美观度较低(图7)。应用于商业广场的生态绿墙主要依托建筑物造型,如立柱、背景墙,也常镶嵌灯饰、logo标识等,植物种类较多,构图形式多变,养护较好,景观持久(图8、9)。

图6中山纪念堂建筑外墙

图7五羊新城K小区

图8高德置地背景墙

图9中环广场负一层

3 讨论与结论

生态绿墙对改善城市环境、提高绿化覆盖率具有显著作用[10]。本次调查发现,广州市植物墙从2016年的小范围室内装饰,经历2017~2018年度的快速推广,目前已作为道路、小区等大型空间的公共绿化,应用广泛,已融入生活的方方面面,正趋向于常态化发展。但是在植物种类、技术形式、景观效果及养护管理等方面依然存在一些问题。

植物种类少,配置简单,特色不明显。植物选择方面重复性高,以鹅掌柴、镰叶肾蕨、吊兰、合果芋、花叶万年青等少部分植物为主,使用频率过高,并且构图多以色块拼接或自然式为主,容易雷同。

技术形式多样,但缺乏标准化工艺。调查的植物绿墙均为近2年建造,大部分植物长势良好,但对比应用最广的V型板槽式植物墙,发现5面墙同样的技术形式,但在结构组成、滴灌管线排布、植物长势等方面均存在较大差异,造成景观质量参差不齐。因此,有待形成地方或行业的标准化工艺,提升植物墙的质量与景观效果。

灌溉技术较保守,养护管理简单粗放。大部分植物墙以定时滴灌为主,易造成土壤冲蚀、水分不均等问题,有待进一步开发推广智能化灌溉系统。此外,调查发现部分死亡植株、病虫害植株未及时更换,不仅影响观感,也易造成病害传播,造成更大损失。而且,咨询养护人员发现并未施用调节剂或修剪以维持整面墙植物的持久观赏性,多数在种植后期即呈现自由生长状态。

为推动植物墙在广州的全面应用,今后发展中,希望能够加大政府规划、科研攻关以及成果转化力度。相信随着技术进一步成熟,一定会形成更加便捷、低造价、景观效果好的生态绿墙产品。