基于社会期许,以评学为抓手促进工程人才培养

2019-09-20秦娟李琨吕联荣夏丹童峥嵘

秦娟 李琨 吕联荣 夏丹 童峥嵘

[摘 要]课题组探索了高校电子信息类专业工程人才培养持续改进的方法,并将其应用于实践。课题组提出了基于社会期许的培养目标合理性评价方法,以学生为中心的毕业要求达成、课程达成评价方法和机制,研究了全过程的评学方法并进行实践。社会的期许及评价结果,被用于改进工程人才培养的方案,在专业建设和学生培养方面取得了良好效果,并进行了校际推广交流。

[关键词]社会期许;评学;工程人才培养

[中图分类号] C961 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2019)09-0143-03

面对《中国制造2025》和“一带一路”国家战略要求,面对世界“新科技革命”和“新工业革命”竞争态势,造就引领未来科技产业发展的人才,是高等教育界、工业界关注的热点。围绕以上国家战略,电子信息技术与网络的飞速发展,产生出许多不同于传统产业的新兴产业。与之相应的电子信息类专业人才严重不足,特别是面向新经济、具有前瞻性眼光和全球化视野的工程技术人才极度匮乏。电子信息类专业成立建设早,原有的人才培养方案继承性强,结合国家、地区社会需求考虑较少,缺乏对毕业生的跟踪调查,很少了解毕业生在社会上的竞争优势和评估在校生的学习掌握程度。

在新时代电子信息技术快速发展和工程教育认证的背景下,如何对培养目标进行合理性的评价,以及如何对毕业要求、课程教学质量进行达成度的评价,需要建立有效的评价方法和评价机制;在制订课程体系之后,传统教学模式不能形成教学质量监督的闭环反馈,故难以保证课程的教学或实践活动的效果满足相应毕业要求,因此需要有合理的制度来进行日常教学质量监督;传统的教学模式有一定的弊端,应在持续改进的机制下不断创新教学模式,切实提高教学质量。针对以上问题,课题组提出了基于“社会期许”的培养目标合理性评价方法,建立了以学生为中心的毕业要求达成、课程达成评价方法和机制,研究了全过程评学方法并进行实践,将评价结果用于持续改进工程人才培养方案,使天津理工大学电气电子工程学院的专业建设和学生培养方面取得了良好效果。

一、工程人才培养过程中的常见问题

在地方高校进行工程教育认证过程中,调查发现电子信息类专业在向社会调研和对学生评学上面临的问题主要有以下几个方面。

(一)社会调研时,往往忽略企业和学生的期许

专业负责人在修订培养方案时,一般都要组织教师进行社会调研,分析行业的发展现状、人才的需求情况和专业的定位,很少对已经毕业的本专业学生做跟踪调查,剖析其专业知识、学习态度、专业实践和职业规划等是否和培养目标一致。

关于行业、企业、社会对培训目标的了解程度研究甚少,导致专业培养偏离行业发展趋势,脱离社会的期许。同时,课程体系主要基于专业建设的演进而设置,很少考虑毕业生反馈信息和行业需求,这使其独立于地方经济建设和社会需求,无法支持毕业要求。

(二)教学的持续改进缺乏全过程的评学方法

高等学校一般有教学质量管理体系,分为学校、学院和系三个层级,负责教学过程的规划、组织、指导、调节、监督、评价和决策。然而,教学过程的质量监控机制并不完善,强调教学评价,忽视学习评估。原有教学活动不关注培养目标的实现情况和社会对学生的认可度的问题,即很少高校有对毕业生、社会等进行的跟踪调研,并把社会评价结果用于专业持续改进的措施。需要规范化,程序化,制度多层次、多角度化评学,明确各部门的职责,以提高教学流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。

(三)单一环节评学结论不能真正为教学改进提供有效的依据

传统的教学改革往往是针对某一课程或者某一实践环节的教学内容和教学方法开展孤立的、单独的改善,它只能评估学生对课程理论或者实践的掌握情况以及改革的成果,多是定性评价,得出的结论对教学体系的完善没有明确的指导,不能评估学生的毕业要求和培养目标达成及改进成效。培养目标、毕业要求和课程目标之间的关系是彼此支撑的,因而,教学改革应以学生为中心,以输出为导向,进行系统化全过程的评学,以促持续改进。

二、基于社会期许建立全过程的评学方法研究

电子信息类专业新中国成立以前就已经开设,随着社会经济的发展,该类专业也随之进行课程体系和培养目标的调整,课题组强调从企业、行业和家长等社会的期许出发,建立了评估培养目标的合理性以及进行改进的方法,探索出从每学期、每学年到毕业的全过程的评学方法,评价结果用于改进教学。

(一)建立培养目标合理性评价方法和制度,为评学提供基础

培养目标是人才培养的基础,评估定位与目标内涵的合理性是极其重要的,因此应依照合理性评价结果,对其进行适当调整。为了适应新时代行业和专业发展,本学院及时建立了培养目标合理性评价机制和方法,以确保评学标准和方法的合理性、准确性。我们采用了校内和校外相结合的综合评价方式,做法是:1.每四年系主任组织骨干教师调研国家与地区、行业与企业的发展和需求的变化,剖析培养目标与社会需求的吻合度;2.明确学校定位与专业发展变化的需求,分析培养目标与之吻合度;3.组织教师座谈会,专业负责人和系主任一起召开在校生、毕业生代表等多种形式的座谈会,分析学生对培养目标的期望和要求;4.根据评估结果完善培养目标。系统性的评估流程如图1所示。這种闭环评估方法使得培养目标满足社会发展需要,因此,评估不是仅在教学过程、教育活动中进行,还要面向社会开展调研,收集汇总反馈信息,避免高等院校对社会人才需求标准变化的滞后应对。

为了提高调查的有效性,将我院电类专业的培养目标进行内容细化,提高被调查对象的可操作性。

比如:将通信工程专业的培养目标第一条“能够适应现代通信工程技术发展,融会贯通工程数理基本知识和通信工程专业知识,能对复杂工程项目提供系统性的解决方案”,分解成(1)具有扎实的工程数理基础和通信工程专业基础知识;(2)具有多学科交叉融合能力;(3)具有对通信工程复杂工程问题的理解、分析、综合、比较、概括、抽象、推理、论证和判断能力;(4)能敏锐洞察工程问题的本质;(5)能提出通信工程相关复杂工程问题系统科学的整体解决方案。

(二)基于社会期许,以评学为抓手促持续改进

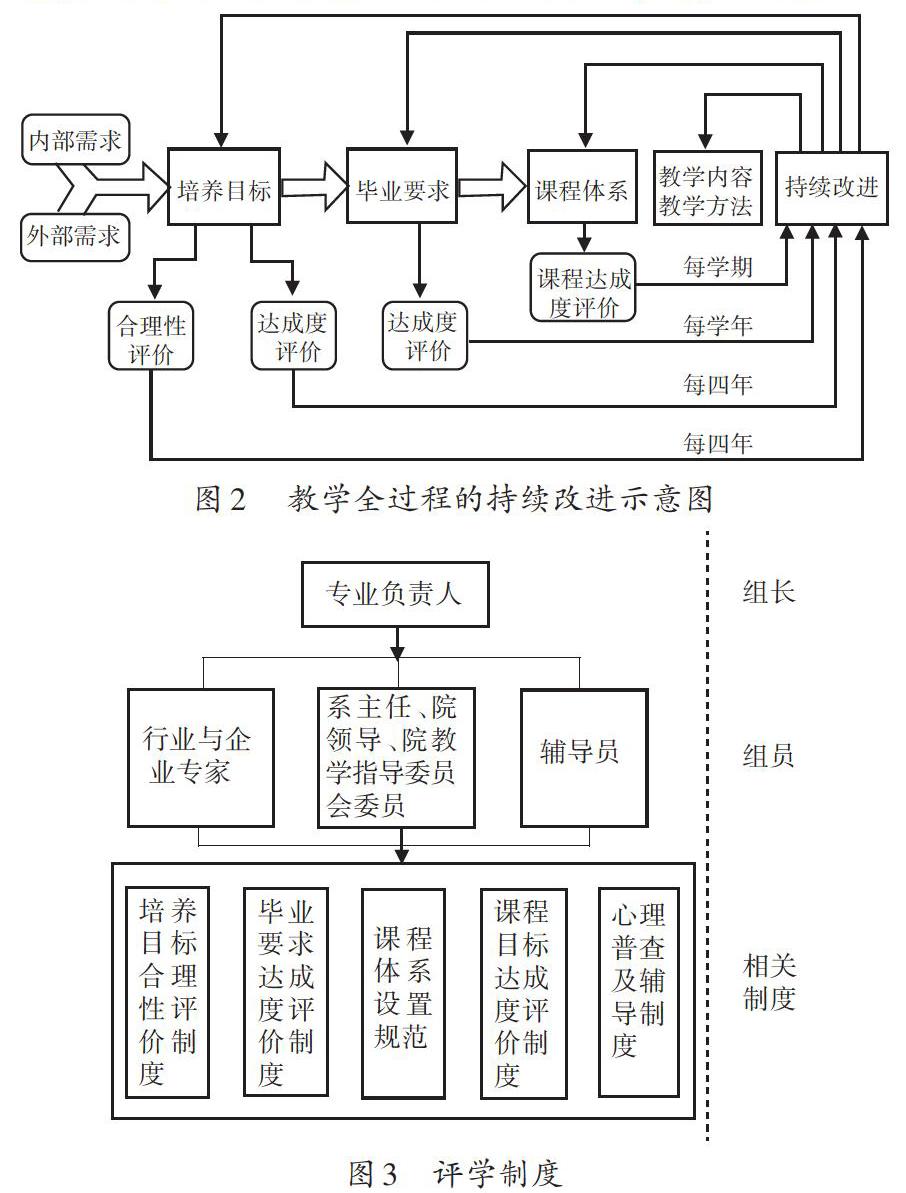

在建有专业教学管理人员体系的基础上,引入社会评估元素,从评教和评学两方面入手建立教学质量监控体系,完善制度建设。图2给出了教学全过程的持续改进示意图,用四个闭环来说明各个环节的持续改进。对于每门课程,每学期任课教师评估学生的掌握情况,不断完善教学内容和教学方法;对于课程体系,每学年进行达成分析和社会调研,专业负责人根据结果微调课程设置;对于毕业要求,全体教师每学年分析当年毕业学生的达成情况,并调研社会需求,改进满足工程教育的毕业要求;对于培养目标,全体教师每四年进行吻合度和满意度分析,结合社会发展和专业定位,调整培养目标。其中,尤其建立了定期跟踪访问、调查统计、数据信息搜集和整理系统,形成毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制。图3给出了本院建设的主要制度规范和人员组成。

(三)持续改进机制促进多周期系统性教学改革

在图2持续改进的循环中,“多周期”是指:分别对课程目标达成度和毕业要求达成度进行量化评价,前者是每学期从微观上把握每门课程的学生学习情况,为任课教师改进教学提供数据支撑;毕业季对学生的毕业要求达成进行分析,在下一届学生中改进教学,后者是每四年从宏观上把握整体学生学习情况,为院领导对课程设置改进提供数据支撑。在分析课程达成度时,将每一次作业情况与课程目标的达成进行量化、课程考核试卷的每一个知识点与课程目标的达成进行量化、每一项实践活动与课程目标的达成进行量化;分析毕业达成度时,将每门课程、毕业生反馈问卷和用人单位反馈问卷进行量化。

全过程的评学制度及方法为评学机制提供了直观的、可判别的依据,为后续的持续改进提供了有力的数据支持。

三、电子信息类专业采用全过程评学的教学效果

本办法应用于天津理工大学电气电子工程学院,在专业建设、工程教育认证和学生培养质量方面取得了很好的效果。

(一)联动的评学制度促进了专业建设

按序建立了培养目标与毕业要求、毕业要求与课程目标之间的逻辑关系。建立了培养目标、毕业要求和课程目标达成联动的评学制度,该制度能够更有效地促进培养目标、毕业要求、课程目标三者之间的联动关系,使教学过程不断优化。建立了以专业负责人为组长,行业与企业专家、系主任、院领导、院教学指导委员会委员、辅导员为成员的评价小组,按期对本专业培养目标合理性、毕业要求和课程目标达成度开展评估。

天津理工大学原电子信息工程学院2015年制订了《教学管理补充规定》,明确评学制度,每学年根据运行情况完善补充规定,目前此规定已从原电信学院的6个本科专业推广至电气电子工程学院的10个本科专业,也与南开大学、天津工业大学等进行了探讨交流,共同改进评学方法。

2017年天津理工大学电子信息工程和通信工程专业获批天津市“应用型专业”;自动化专业和电气工程及其自动化专业获批天津市“优势特色专业”,专业建设效果显著。

(二)评学制度有效地提高了学生培养质量

基于联动评学机制,电子信息类专业基于社会期许改进培养方案,形成适应企业、行业发展的工程人才培养模式,近年来为许多企业输送了大量合格人才。目前我校的部分学生在企业从事相关工作,通过用人单位的反馈信息来看,对我们学生的能力是认可的。还有一些学生进入其他院校进行研究生的学习,通过跟踪调查,反馈回来的信息表明我校的学生上手比较快,受到了院校的好评。我们与京津冀地区的多家相关企业如天津朗波微电子有限公司、飞思卡尔强芯(天津)天津光电集团、鹏安数迅有限公司、讯创电子(天津)等建立了长期稳定的实习基地。由于我院毕业生在单位工作认真,素养高,受到了企业的认可。2016年底我院与中芯国际签订了联合办学的计划。据统计,仅电子信息工程专业近年来本科生发表论文10余篇,获省部级竞赛奖60多项。

(三)全过程的评学促进了工程教育认证

在2016年电子信息工程等相关专业进行培养方案的修订时,调研了行业、学生、校友对毕业人才的期许,剖析了培养目标与需求的吻合度;通过课程的成绩分析法(包括考试成绩、课题表现、作业和实验等教学环节)直接评测学生能力达成程度,在实验、实践环节用量规表明确评价方法;通过问卷调查、在校生自我陈述间接评测学生能力达成程度。全过程的评学工作,引入了社会因素,使得工程人才培养适应社会的发展,进而推动了工程教育认证工作。2017年天津理工大学电子信息工程专业获批国家工程教育认证协会受理认证,并入校考查;天津理工大学自动化专业和南开大学电子科学与技术专业获批受理国家工程教育认证;2018年天津理工大学测控技术与仪器专业国家工程教育已获国家工程教育认证入校考查,天津工业大学电子信息工程专业获批受理国家工程教育认证,待入校考查。

四、结束语

电子信息类专业在人才培养方面需要与时俱进,课题组强调重视电子信息类专业学位人才培养的同时,根据技术发展状态、社会对人才的需求情况及时地调整人才培养目标、毕业要求、课程体系等。天津理工大学电气电子工程学院建立了一整套基于企业、社会和学生多方期许,以学生为中心,以输出为导向,多维评学下培养方案持续改进的工作机制,该机制使得人才培养模式不断创新和优化,并在电子信息类人才培养中获得满意效果,推动了工程教育专业认证,促进了专业建设。以上方法也和南开大学信息与光学工程学院、天津工业大学电子信息工程学院进行了交流,在校际交流和培养学生方面取得了良好效果。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科 主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[2] 吕波,李家祥.京津冀協同视阈下天津战略性新兴产业的发展[J].天津师范大学学报(社科版),2015(5):24-28.

[3] 潘贵军,黄瑞,王玮,等.地方综合性高校电子信息类专业创新人才培养模式研究与实践[J].教育教学论坛,2018(2):223-224.

[4] 周红坊,朱正伟,李茂国.工程教育认证的发展与创新及其对我国工程教育的启示——2016年工程教育认证国际研讨会综述[J].中国大学教学, 2017(1):88-95.

[5] 刘宝,李贞刚,阮伯兴.基于工程教育专业认证的大学课堂教学模式改革[J].黑龙江高教研究,2017(4):157-160.

[6] 白媛,马秀荣,童峥嵘,等.基于开放实践平台的教学改革研究[J].天津师范大学学报(社科版),2014(2):174-176.

[责任编辑:钟 岚]