特色田园乡村导向下的淮安涵洞村空间优化研究

2019-09-19周玲玲曹笑天冯涛贾佳佳张岳

周玲玲 曹笑天 冯涛 贾佳佳?张岳

[摘要]通过查阅大量书籍文献资料,总结了有关村镇空间优化、特色田园乡村的理论。以作者实际参与的实例——淮安淮阴区徐溜镇涵洞村特色田园乡村规划为研究与实践对象,通过实地调查进行资料收集,进行具体的“三生”空间整合优化措施,探讨如何将生活圈、生态圈、消费圈、体验圈贯穿融通,形成“四态”合一的复合活动空间,并结合乡土文化,促进其持续振兴发展。

[关键词]特色田园乡村;涵洞村;空间优化;复合空间

[中图分类号]F591[文献标识码]A

在乡村振兴大背景下,时任江苏省委书记李强明确指出特色田园乡村建设的目标取向:注重乡土气息,在风貌塑造上留住乡村的“形”;彰显个性特色,在文化传承上留住乡村的“魂”;提升多元价值,在功能布局上体现乡村的“全”;焕发内生活力,在宜居宜业上留住乡村的“人”。位于淮安淮阴徐溜镇北侧东西向发展轴上的涵洞村,又如何实现其华丽转身呢?本文从空间整合优化的角度进行探讨。

1 村镇空间优化模式

不同地域主导功能导向下的村镇空间优化通常具有不同的发展定位和战略方向,会有不同的优化模式和推进途径。⑴功能转型式优化,针对位于高度工业化和城镇化地区城镇或工业园区外围的村落。⑵功能整合式优化,主要针对村落建设缺乏统一规划和有效管理,导致住户生产、生活不方便、矛盾冲突较多、公共设施不合理的村落。⑶功能分离式优化,主要针对那些村落内部功能结构不合理,功能之间空间之间的冲突较多,影响到住户生产和生活功能提升的村落,这需要将影响居民生活的其他功能空间从生活空间分离出来。⑷功能嵌入式优化,主要针对目前有着“空心化”或“空废化”或者功能结构不完善的村落。在现有功能结构基础上嵌入新的功能,满足居民提升生产生活水平的需要。

2 “特色田园乡村”建设内涵及概念解析

“特色田园乡村”是江苏省立足实际、着眼于未来,在城乡建设和“三农”工作领域的一项重大战略部署。其本质是从城镇化发展导向乡村内生发展导向的一种转变,是相对于传统乡村规划提出的一种内生式发展新路径,强调以农业、农村、农民的发展为核心,契合地域特色与时代特征,以实现城乡统筹下“三生”空间的和谐发展。“特色”指以特色产业、生态、文化促进个体差异化的发展,使乡村具备竞争力。“田园”强调乡土意境,指遵循自然属性和环境机理,在满足农业生产需求的基础上,塑造田园风光、田园生活、田园建筑,与具有人工属性的城镇完全不同。“乡村”意指可持续发展的美丽、宜居、活力乡村,承载着城市人消散不去的浓浓乡愁,是城市人强大的精神支柱和寄托。

3 淮安涵洞村发展现状及空间优化对策

涵洞村位于宿迁市沭阳县、泗阳县、淮安市淮阴区两县一区交会之处,临近G205国道,交通较为便利,给涵洞村发展乡村旅游提供了良好的区位条件。又有着优越的自然基底,淮水河南北环绕穿越整个村庄,空间结构以水系为框架,具有水-田-林-居特色地景风貌。

3.1 涵洞村发展存在的地方问题

经现场调查,从产业经济、住房情况、村民环境等多个模块,分析出涵洞村空间结构上存在较多问题。首先,开发不足,文化不显。对于水系的梳理、治理,以及路网结构的完善,是风貌呈现和产业发展的基础。其次,经济薄弱,产业单一。农民收入主要来源为农业种植,农作物种植单一,以小农经济为主,缺乏特色品牌,三产未起步。再次,布局分散,设施欠缺。建筑布局分散,用地不集约,服务设施缺乏,村民使用不便,建筑风貌杂,公共空间少,景观风貌有待提升。总体来说,村庄开发落后,良好的生态自然条件未充分利用,未能深入挖掘本地特色文化,村庄特色不明显,辨识度不高,非常有必要进行整体空间上的整合。

3.2 “四态”合一的空间优化策略

徐溜镇总体规划中,涵洞村具有重要的发展前景,全镇只保留涵洞村作为特色乡村田园示范村,其他村全部拆除,未来将可能成为整个徐溜镇的旅游康养基地。结合涵洞村发展存在的问题,通过功能整合式优化和功能嵌入式优化相结合的方法,进行具体的“三生”空间整合优化,形成“四态”合一的复合空间结构。

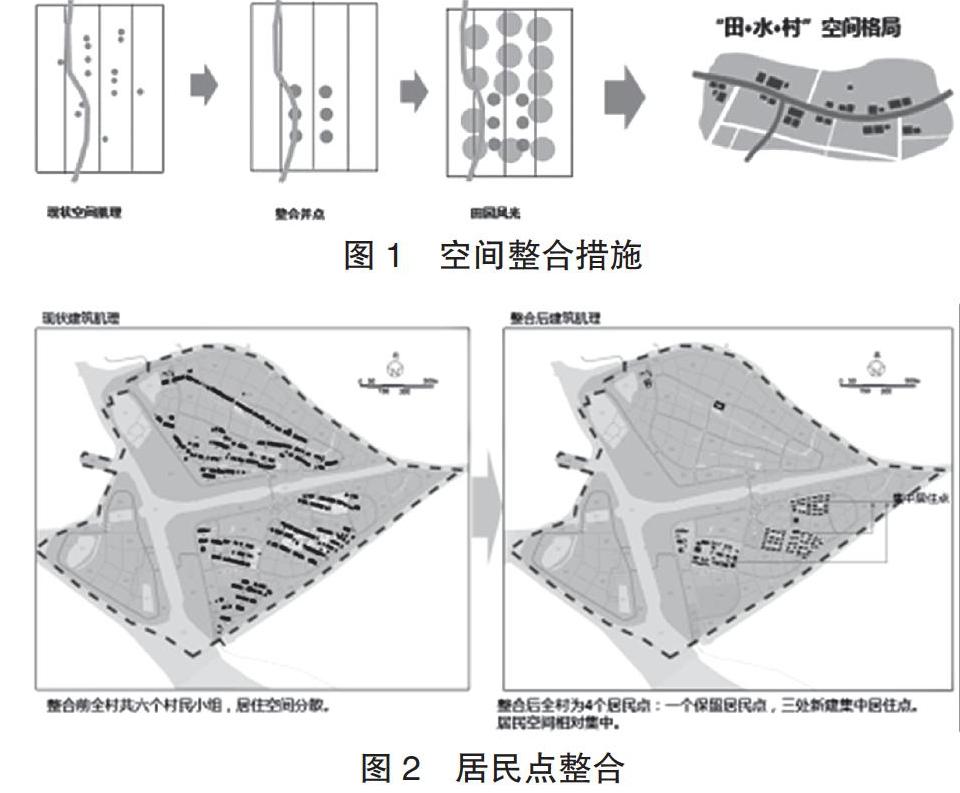

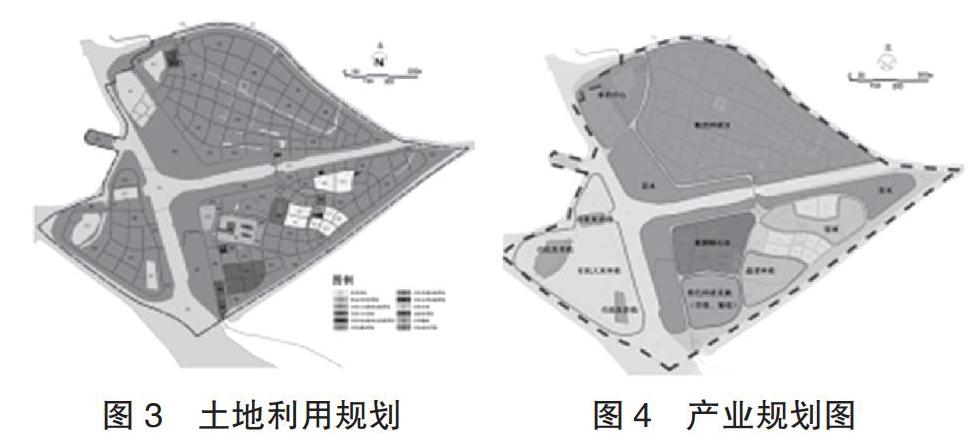

3.2.1 生态——打造水田林居,保护生态环境。水-田-林-居,是涵洞村原有的基本空间形态,保留“村在田中,田在村中”的农耕生态居住形态和空间格局(见图1、图2),是保持乡土气息重要内容,也是打造淮沭河水文景观、特色田园景观的核心内容。规划通过将零散分布的农村居民点拆除复垦,使得田块集中、归并,对生活功能空间和生产功能空间进行整合。

3.2.2 业态——树立品牌农业,发展乡村旅游。在生产功能空间适当嵌入休闲功能、体育功能、教育功能等生活空间,发展乡村休闲、体验式旅游。同時,摒弃一家一户落后的生产经营状态,以规模获得高效益的规模农业。发展特色农业,延伸产业链,树立特色品牌,是涵洞村解决目前一产规模较大,二、三产薄弱,产业发展水平落后的重要策略和方向。规划打造农业品牌,以“稻花香”和“渔”舟唱晚为核心的乡村旅游,推动休闲产业纵深发展,使传统农业、自然景观、文化特色相结合,开发出特色民宿、民俗馆、养心农庄、特色生态餐厅、果蔬采摘园、亲子农耕等项目内容,满足市民乡村体验休闲旅游的需求。充分结合丰富的水田资源发展水产养殖业,以及设施农业、标准化、无害化生产农业种植为核心的主导产业,形成以“生态农业-农业衍生品-农业旅游产业”多位一体,复合发展的产业发展模式(见图3、图4)。

3.2.3 文态——挖掘特色文化,发扬文明乡风。以人为本,在整合居住空间的基础上,满足居民发展庭院经济的需求,延续居住、劳作一体化的农村生活习俗,发扬涵洞村渔文化,凸显当地建筑特色,将文化内涵融入特色空间节点的改造以及项目的打造,通过提升空间的体验品质和项目的参与性来彰显文化内涵。同时,通过引导农民群众开展环境卫生洁美行动,进行婚丧礼俗整治工作,大力弘扬中华民族传统家庭美德等加强乡风文明建设。

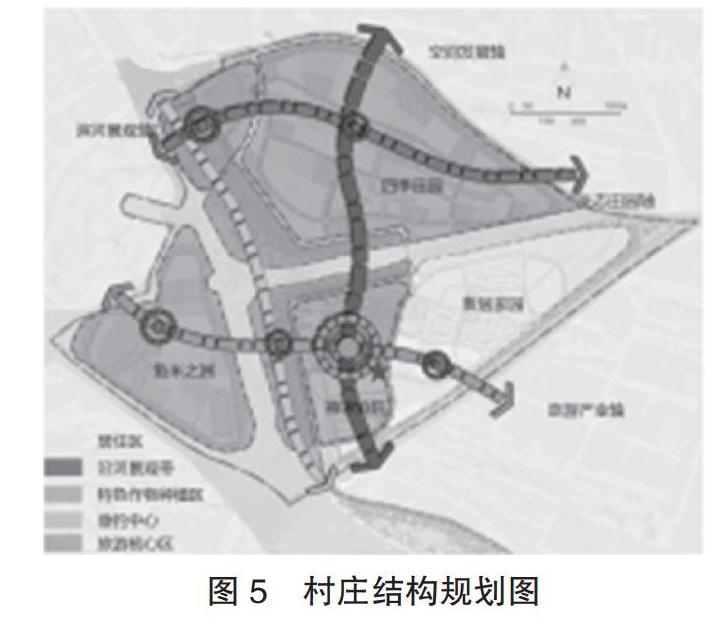

3.2.4 形态——梳理空间格局,补位公服设施。生产空间休闲化,居住空间集聚化,公共空间多元化。规划建设集中居住点,引导和鼓励有一定经济能力的农户进入新建集中居住点或集镇居住;对于房屋条件较好民居,引导和鼓励经济条件一般的农户就地翻建、维修住房,并通过统一规划提升环境质量;结合实地条件,本着节约资金和用地、减少拆迁的原则,因地制宜规划道路系统;增加基础设施统一布置,设施均等化、共享化。同时,进行慢性系统规划。绿道沿主要道路设置,主要穿过核心区、四季田园,通过特色乡村景观、滨河景观,使游客感受田、水、林等乡村魅力。为方便游客骑行管理与休憩,在环形绿道上设置多处驿站。新建村委会和公共服务中心,综合超市、邮政代办点、幼儿园和公厕,垃圾收集站,同时每个居民点均布置组团活动场地。村庄形成“一心、四轴、四区”的规划结构,以水为脉、四区环绕、有机聚合、多组相生。围绕旅游核心区将禅农庭院宜居空间、生态田园空间、道路系统空间、滨水空间、水上空间、林地空间等多个复合,未来形成一个“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的特色田园乡村示范点(见图5)。

3.3 涵洞村空间优化动力的推进

村镇空间优化是一个破旧立新、十分复杂的过程,涉及的驱动因素十分广泛。乡村空间优化直接带来村民生产和生活方式的改变,资源利用方式和配置方式的改变、乡村治理主体多元化将直接产生乡村内部的创新动力。耦合公共政策、经济发展、信息化等外部驱动力,发展旅游业、创建特色农产品品牌文化,融合现代信息技术发展智慧农业走实现农业现代化的先行之路,探索融合区块链的应用,使得涵洞村能真正地实现可持续振兴发展。

规划围绕着农业种植核心形态,通过道路系统和节点的引导,将生活圈、生态圈、消费圈、体验圈贯穿融通,结合丰富的文创表现项目,形成以生态化农业化为系列景观主题体验空间。创造一个“以农为本、文创为魂、功能引导、道路体验、生态景观、运动休闲”的能留住“形”和“魂”的同时,又能体现“全”,宜居宜业,留住“人”的“四态”合一特色田园乡村。

[参考文献]

[1] 罗雅丽,张常新.乡村振兴战略背景下县域村镇空间优化研究[M].北京:管理经济出版社,2018.

[2] 童成程,吳冬蕾.浅析“三生整合”理念下乡村景观空间设计策略[J].艺术教育研究,2018(21):90-91.

[3] 陈莹.苏南“特色田园乡村”规划策略研究[D].苏州:苏州科技大学,2017.

[4] 葛云晴,王荣成.田园综合体导向下的乡村空间重构研究—以无锡阳山镇拾房村为例[J].资源开发与市场,2019(3):430-444.

[5] 熊浩.社会资本视角下的乡村空间重构—以湖南省江华县桐冲口村为例[D].广州:华南理工大学,2017.