外国游客赴中国旅游安全感测度与提升策略研究

2019-09-19胡蝶朱尧林雅婷翁婕邹永广

胡蝶 朱尧 林雅婷 翁婕 邹永广

摘要:本研究以入境游客为研究对象,从外国游客的安全期望和安全感知入手,通过对社会治安、旅游环境、地域文化、自我防卫、安全信息以及服务内容六个维度进行安全感测度,并采用多元统计分析的方法进行分析,得出主要结论:①外国游客总体对中国旅游地评价较高,旅游安全感知水平超过期待水平,其旅游安全质量感知呈现正面状态,但语言的沟通交流是最大问题;②基于人口统计学特征上的分析比较发现,年龄与文化程度的差异对外国游客在对中国旅游地安全感知上的影响最大,且文化程度与实际安全感知表现出正相关关系;③不同的出行方式导致外国游客对中国旅游地的安全期望与感知存在显著差异;④外国游客认为中国旅游地在旅游环境和地域文化方面亟需改进。

基于上述,本研究针对如何提升外国游客赴中国旅游的安全感,提出了如下建议:①建立并落实旅游安全管理体系,提升旅游地旅游服务及基础设施建设的质量;②尊重文化差异,满足不同群体的旅游需求,展现中华文化的深厚内涵;③积极利用现代科技的绝对优势,提高各旅游地的环境质量,营造安全且舒适的旅游环境,最终达到提升外国游客安全感的效果。

关键词:旅游安全;外国游客;安全感知;安全期望

近年来中国作为新兴的发展中国家,文化、经济及政治各方面都取得了较为亮眼的进步,中国这一旅游目的地在国际上的知名度逐步提升,吸引了大量外国游客来华旅游,旅游成为中国对于世界的一张崭新名片。

根据2018年中国文化和旅游部统计数字得知,入境旅游人数14120万人次,比上年同期增长1.2%,其中:外国人3054万人次,增长4.7%;入境过夜旅游人数6290万人次,比上年同期增长3.6%;国际旅游收入1271亿美元,比上年同期增长3.0%,其中,外国人在华花费731亿美元,增长5.1%,国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道,可见中国这一旅游目的地对外国游客的吸引力在不断提升。

但是在“世界经济论坛(WEF)”定期发布的《旅游业竞争力报告》(2017)中指出中国的旅游观光设施、环境持续稳定性以及旅游观光业亲和力这三项指标在144个国家和地区中排名相当靠后,情况十分不理想。此外,从网络信息反馈来看,外国游客来华旅游期间也遇到很多不便。入境游客安全感高低可能代表旅游地安全状况的软实力,有利于旅游目的地营造一个安全的旅游环境,从而塑造中国在国际上良好的旅游目的地形象,所以针对入境游客安全感测度研究是十分有必要且有意义的。

一、理论研究背景

自改革开放以来,我国的入境旅游发展态势良好,国内针对入境游客旅游感知的相关研究成果相当丰硕,对入境游客的感知研究逐渐从研究单纯的游客个人行为转向研究游客与旅游目的地之间相互作用,此类研究的程度深度也在不断深化。

从20世纪开始,部分国外学者就从激情犯罪等社会不稳定、不安全等因素对旅游影响入手进行旅游安全研究,针对旅游安全问题的研究形成一股热潮。而此时我国学者仍处于对旅游安全的探索研究阶段,研究论著不成体系。二十世纪至今,我国针对旅游安全的研究逐步深入,针对旅游安全的定义、主体、事故发生机制、风险系统结构以及分布特征等研究取得较为丰硕的研究成果,并以此研究为证提出了针对旅游安全问题的预防机制及对策。针对游客安全感知的研究也在这一时期蓬勃发展,随着时代发展出现了如自助游等新型旅游模式,也在一定程度上丰富了研究主体。

总的说来,国内学者们对旅游安全的研究系统较为不平衡且不够深入,目前的绝大部分研究只针对行业管理的角度开展,而国外对旅游安全的研究就较为全面且细致。近年来,国内部分学者针对入境游客的旅游安全研究也在逐步进行,研究水平也不断地提升,但仍存在实证研究不足这一缺陷,这部分的研究空白亟待一定的研究实证进行填补。

二、研究方法与数据处理

(一)安全期望与感知测量题项设置

本项目初步进行网络文本分析,搜集外国游客赴中国旅游之前的安全期望情况,将其纳入安全感的测评单位中。本部分采用的主要研究方法包括:

(1)文献分析法

本项目收集国内外针对游客旅游安全、旅游风险感知、以及旅游安全感等与该研究相关的专业名词的论文及书籍资料,深入探究与之相关的研究的主要方向,并不断拓展项目研究的深度。

(2)案例研究法

本项目拟采取搜集近些年来国内外与旅游安全有关的典型案例数据的方法进行研究对比,深入剖析可能影响外国游客对旅游目的地安全感的主要因素,探究约束游客各方面安全的因素。

(3)數据挖掘法

本项目研究拟根据外国游客利用网络进行线上投诉、举报的经典案例数据,研究选取与旅游安全感相关的影响因素。

(二)问卷设计

本研究的问卷题项是基于邹永广(2012)提出的关于旅游目的地游客安全感测评理论模型结合文献分析、案例研究所得出的,以此针对外国游客安全感的可能影响因素设计了调查问卷。问卷包括两个部分内容:

(1)针对外国游客安全感测度所包含的安全期望与感知,共设计六个安全测量维度,包括:旅游环境、地域文化、服务内容、自我防卫、安全信息以及社会治安;六个安全测量维度共包含39个描述题项,39个描述题项又分别采集外国游客旅行前的期望与旅行后的感知。本研究测量题项是从事件否定方面进行测量,运用李克特5 点量表尺度(Likert Scale)来测量(1=非常不符合,5=非常符合)。

(2)游客的背景资料采集。问卷选用类别尺度,设置了包括性别、年龄、国籍、文化程度、职业、出游方式、旅行时间等8个问题。

(三)数据处理方法

本研究中的数据分析采用统计学工具SPSS20.0,通过描述性分析,得出样本的一般特征。采用独立样本 T 检验与单因子变异系数分析法(One-Way ANOVA ),对外国游客的人口统计学特征、安全期望与感知维度的比较进行分析。此外,采取 Tamhanes T2 这一适用于方差不具备齐性的检验方法进行检查,在通过了方差齐性检验和 ANOVA检验的情况下,通过 LSD(最小显著性差异法)分别就不同文化程度、不同职业、不同出游方式的差异进行分析。外国游客赴中国旅游安全期望与感知测量维度的IPA 分析:文章用SPSS20.0 软件对游客安全感39个题项做散点图分析,建立安全期望-感知I-P 分析图。

三、研究发现与讨论

(一)数据收集与调查样本基本情况

本研究采用应答者直接填写的方式,以外国来华游客为调研对象,于2017年8月27日至11月20日分别在广西桂林阳朔县、云南昆明、四川成都、上海、福建厦门以及福建泉州开展问卷发放。此次调研发放问卷数量为 363份,回收问卷数量共有361份,回收率达到99%;有效问卷数量为305份,有效率达到84%。具体有效问卷情况如表1所示。在305份的样本当中,男性游客数量最多,一共有160人(占52.5%);年龄以18~24岁为最多;职业以学生最多,为119人(占39%);文化水平上,以毕业生或者研究生、大专或者本科数量最多,分别为171人(占56.1%)、114人(占37.4%);游客来源方面,调研对象一共来自29个国家,其中以德国、英国、新加坡、加拿大、美国最多,分别为32人(占10.5%)、31人(占10.2%)、29人(占9.5%)、28人(占9.2%)、26人(占8.5%);出游方式上,以独自出游和亲朋好友出游最多,分别为115人(占37.7%)、108人(占35.4%);旅游时间上以4天及以上的最多,为91人(占29.8%)。

(二)问卷的描述性统计分析

本研究测量题项是从事件否定方面进行测量,如果游客选择完全同意,得5分,表示游客对此非常赞同,游客对中国的安全期望和安全认知较低,因此在本研究中,每题题项得分值越高,说明游客安全期望和游客安全感知越低。其中A17、A33、A39为反向题,因此在对数据进行统计分析之前,为保证数据检验的一致性,利用SPSS20.0对此三题进行反向题操作。

从各测量构面评分的描述性统计分析中可以看出,外国游客对中国社会治安安全期望比较高,期望值均小于3,而对其他维度的安全期望值相对较低。其中旅游环境安全期望各个题项值均大于3,说明外国游客来中国游览之前,对中国旅游环境的期望较低。而从游客安全感知与游客安全期望对比研究来看,感知水平与期望水平有较大差距,安全感知数值普遍低于安全期望数值,说明外国游客的实际安全感知比期望值要好。

此外,少许题项感知值大于期望值,其中与当地经营者沟通(A33)、担心个人隐私安全(A37)感知值远大于期望值,差异分比为1.06和1.03,表明外国游客来到中国与当地交流存在较大障碍,并认为中国人不太注意个人隐私。

综上所述,外国游客除了在交流与隐私方面存在担忧和困扰外,在中国旅游的感知情况普遍比期望情况好。

(三)外国游客安全期望与感知的总体比较

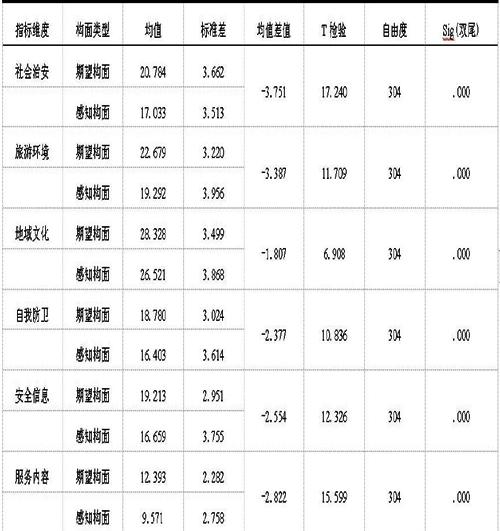

(1)安全期望与感知维度比较分析

本研究使用了配对T检验的方法,在置信度达到95%的情况下,对外国游客赴中国旅游的安全期望与感知测量维度进行了比较分析,检验结果如表2所示。各维度的期望与感知均值差异在-1.807 到-3.751 之间,其中社会治安差值最大,差值为-3.751,其次旅游环境差值为-3.387。差异最小的是地域文化,为-1.807。由 T 检验结果发现,测量维度的期望与感知值呈现显著差异性,Sig 值都小于 0.05,表明外国游客对这些测量维度的实际感知情况较良好,对中国旅游安全的感知为正面状态。

(2)安全期望与感知单项指标比较分析

本研究運用配对样本 T 检验法,在置信度达到 95%的情况下,呈现检验结果,分析安全期望与实际感知的特点及差异。从测量的单项指标来看,在39个测量指标中,35个期望指标高于实际感知值。其中差值最大的是A33(与当地居民沟通),差值为1.06;其次是A61(服务人员的态度),差值为0.92;差异最小的是A56(我感觉选择的旅游地比较安全),差值为0.03。有4个指标期望数值低于感知数值:A33(与当地居民和经营者沟通好)、A34(违反文化习俗禁忌)、A37(中国与其他国家相比个人隐私安全更让我担忧)、A39(会很快适应当地社会环境)。T 检验分析得出,A17(旅游地社会秩序会得到控制)、A46(到处都是监控设施,我担心个人隐私安全)、A55(旅游地安全信息发布不及时)、A56(我感觉选择的旅游地比较安全)的Sig值均大于0.05,说明无显著差异,其他指标均有显著差异。

综上所述,外国游客到中国进行旅游,总体认为在旅游过程中比预期安全,实际的旅游安全感知高于游客的期望。而仅有少数题项,如较快适应旅游环境、与当地居民沟通以及担忧个人隐私不如预期。

(四)游客人口统计学特征与安全期望和感知的差异性分析

本研究采用独立样本T检验法、方差齐性检验和One-Way ANOVA 检验的方法对游客人口统计学特征与安全期望和感知维度进行差异性分析。研究结果发现,除了性别只对安全信息期望和感知有显著性差异,对其他维度并未产生明显的差异之外,年龄与文化程度、职业、出游方式的差异对外国游客在中国旅游安全期望和安全认知水平上均存在显著差异。

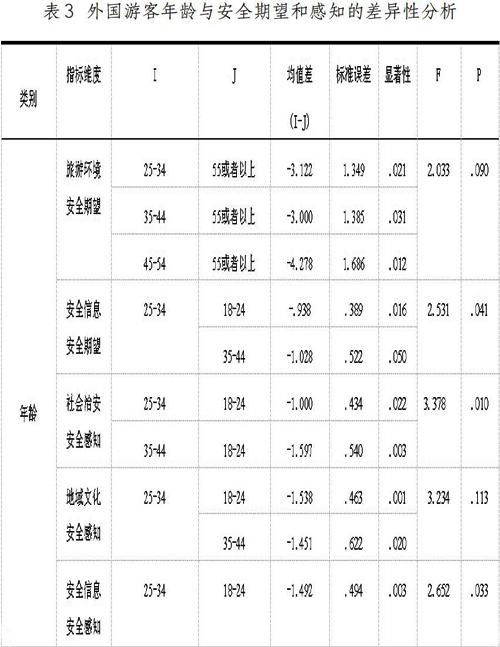

(1)基于外国游客的年龄差异

本研究在通过了方差齐性检验和 ANOVA检验的情况下,运用 LSD(最小显著性差异法)分析,如表3所示,得出:

在安全期望中:55 岁以上的外国游客与其他年龄阶段的游客相比,对旅游环境安全期望更低,而年龄在25岁左右的游客大部分都是独自旅行,他们谈到在出发来之前对中国做了很多调查,认为中国很安全才独自旅行。这可以反映出年龄差异使外国游客看待问题的视角与旅游方式不同,对中国的旅游安全感受也不同。

在实际的安全感知中:25~34岁的游客对中国整体的旅游安全认知较高。在社会治安感知方面,18~24岁游客对中国社会治安实际感知值显著低于25~34、35~44岁的游客,说明18~24岁的游客认为中国社会治安较差,可能是由于18~24岁阶段的游客出游次数较少,在出游过程中更容易产生较多矛盾冲突。在地域文化认知方面,25~34岁的外国游客与18~24岁、35~44岁的游客相比,能较好的融入当地文化。此外,18~24岁的外国游客对安全信息的关注程度上也明显低于25~34岁游客。

(2)基于外国游客文化程度的差异

本研究在通过了方差齐性检验和 ANOVA检验的情况下,运用 LSD(最小显著性差异法)分析,得出:在安全期望中,毕业生或者研究生的整体安全期望比其他人群要高。

在旅游安全感知中:毕业生或者研究生的实际安全感知比其他人群要高。文化程度与实际安全感知表现出正相关关系,即文化程度越高,认为中国社会越安全。如在社会治安安全感知方面,与初中以下、高中或中专、大专和本科文化程度的游客相比,毕业生或研究生大部分认为中国社会治安更好;与高中或中专文化程度的外国游客相比,大专和本科文化程度的游客认为中国的治安环境更好。至于旅游环境方面,拥有毕业生或研究生文化程度的游客与其他文化程度的游客相比,也认为中国的旅游环境更好。

(3)基于游客出游方式差异

本研究在通过了方差齐性检验和 ANOVA检验的情况下,运用 LSD(最小显著性差异法)分析,得出:在安全期望中,独自出游的外国游客对于社会治安、旅游环境安全期望和安全信息关注程度均高于团队游客。在自我防卫方面,旅行社组团的外国游客与单位组织的外国游客相比,认为可以保护好自己。

在旅游安全感知中:关于社会治安安全感知和服务内容方面,独自出游的游客与家庭出游和单位组织的游客相比,认为中国治安环境更加好、服务会更好。其原因是独自出游的游客旅游经验更加丰富、旅游次数较多、自我防卫意识较强,对中国各旅游地都有前期的调查与了解,能更加妥当处理旅游应急事件,且可以花更多时间和精力寻找当地特色。而旅行社由于无法保证参团游客个人素质,导致旅行中旅行团内部易产生矛盾,旅行社服务人员易出现服务不到位等问题。对于地域文化,与亲朋好友出游的旅行者和独自出游的旅行者相比较,家庭出游的游客都能更好的领略和适应当地文化,这是因为携带长幼共同出游,旅游速度受限,容易与当地居民和文化发生互动。

(五)外国游客安全 IPA 分析

(1)安全期望与感知测量维度的 IPA 分析

本研究将外国游客对各个测量项目的期望值和实际感知值进行比较,运用 I-P 分析图 (即important-performance,重要性-感知实绩)进行分析(如图1所示),确定目前各个测量维度中可以继续发扬的部分,以及急需进一步提高和改进的部分。采用 SPSS20.0 软件对外国游客安全感6个测量维度做散点图,外国游客对观测维度期望打分的总平均分为20.36,对维度实际感知值打分的总平均分为 17.59。因此,以期望为横坐标,实际感知为纵坐标建立坐标图,依次将 6 个维度指标确定在坐标内,横纵轴交点为(20.36,17.59)。

由图1所示, 我们可以看出第三象限中有三个测量维度,自我防卫(Y4),安全信息(Y5)和服务内容(Y6)的安全期望值较低,实际的安全感知值也较低,差异较小,说明外国游客对这几方面比较满意,是一种比较理想的状态。

第四象限中有一个测量维度为社会治安(Y1),安全期望数值较大而实际安全感知数值较低,说明实际感知情况与期望情况好,可能是因为外国游客之前对中国国内治安状况不了解,认为社会治安较差,这是国家旅游局应该向国外主要旅游客源地推广的方面。

第一象限安全期望数值高,实际安全数值也较高,主要是旅游环境和地域文化方面,表示外国游客对中国旅游环境和地域文化的期望值较低,实际感知值也较低。这说明我国在旅游基础设施和人文氛围建设方面需要加强,还不能满足国际游客的需要,这也是急需发展或优先发展的项目。

(2)安全期望与感知测量题项的 IPA分析

为进一步研究外国游客赴中国旅游的安全期望与安全感知差异,本研究用SPSS20.0 软件对游客安全感39个题项做散点图分析,分析结果如图2所示,安全期望单项指标平均得分为3.07,安全感知平均得分为2.65。因此文章以(3.07,2.65)为原点,建立安全期望-感知I-P 分析图。

如图2所示,第四象限共有11个指标,主要表现在A61(我担心旅游地服务人员对我态度不好)、A42(我担心无法应对当地的违法犯罪行为)、A32(遇到困难时,我担心当地居民不会积极帮助)、A62(我担心旅游地的食品卫生安全)等方面。第四象限安全期望数值较高、安全感知数值较低,表明外国游客在这些方面的安全期望不高,但在旅游过程中服务人员态度、当地居民帮助和食品卫生等方面实际感知比预期的要好,是中国需要保持和应该向外国游客重点推广的方面。

第一象限共有11个单项题项,主要方面为A22(旅游地交通秩序混乱以及交通事故)、A27(旅游地景区拥挤不堪且不舒适)、A34(违反当地的文化安全习俗与禁忌)、A45(判断旅游地安全状况并提高警惕)、A46(到处都是监控设施,我担心个人隐私安全)等。位于第一象限的游客安全期望数值高、安全感知的数值也高,说明外国游客对中国这些方面期望较低,感知也不好,是需要长期关注和整治的问题。

第二象限共有4个指标,分别是A23(我会提高警惕,当和陌生人交往时)、A33(我认为我会与当地居民和经营者沟通好)、A37(中国与其他国家相比个人隐私安全更让我担忧)、A55(我担心旅游的安全信息发布不及时)。第二象限的安全期望数值较低、安全感知数值较高,说明外国游客来中国旅游之前,对个人隐私、与人沟通交往以及担心受骗等方面安全期望值较高,但实际的安全感知不高,是目前中國旅游地要亟待解决的问题。

其余题项均落在第三象限,安全期望值较低、安全感知值较低,说明外国游客在中国旅游前,比较注重社会治安方面,旅游时对社会治安也比较满意,表明外国游客认为中国目前是处于一个比较安全的环境,需要继续保持或发扬。

四、结论及建议

(一)研究结论

(1)外国游客总体对中国旅游地评价较高,旅游安全感知水平超过期待水平,其旅游安全质量感知呈现正面状态,但语言的沟通交流是最大问题。

大部分外国游客,对中国的第一印象是通过社交网络或是来华游客的感受、评价及对中国的国际形象得知,对中国的旅游安全存在片面化的看法。部分国家人民对中国存在着固化看法,认为中国是一个整体水平偏低的发展中国家,对中国的旅游安全期望值相对较低。在与外国游客的简短的访谈中,大部分入境游客反馈了一个同样困扰的问题:语言翻译与交流,外国游客反复强调许多旅游地缺少相关语言的翻译,单纯的中文指示牌对入境的外国游客的旅游体验造成负面的影响。

(2)基于人口统计学特征上的分析比较发现,年龄与文化程度的差异对外国游客在对中国旅游地安全感知上的影响最大,且文化程度与实际安全感知表现出正相关关系。

在调研过程中发现,来华的外国游客年龄多在18~24岁之间,他们年轻、热情、果敢,对陌生环境的适应力较强,个性更突出,针对中西方产生的文化冲突及碰撞,都能很好的去融合解决。35~44岁的游客来华旅游前对中国的印象停留在早期发展阶段,中国旅游业的发展让他们对比之前有了更好的旅游体验,对中国旅游地的安全感知评价更高。

从文化程度上来看,毕业生或研究生在旅游社会治安、旅游环境、地域文化、自我防卫、安全信息、服务内容这几个方面均比高中或专科生的安全期望高。学历的提高,游客知识储量更大,获得信息的来源更广,能够更加理性和客观地看待问题,对中国目前发展现状也比较了解,对中国旅游安全也有较高期望。

(3)不同的出行方式导致外国游客对中国旅游地的安全期望与感知存在显著差异

从整体来看,独自出游的外国游客对于社会治安、旅游环境和自身自我防卫技能、安全信息关注程度高于团队游客。且在社会治安安全感知及服务内容方面,独自出游的外国游客相较于家庭出游或跟团出游的游客都有较高的评价。对于地域文化,与亲朋好友出游的旅行者和独自出游的旅行者对比,家庭出游的游客都能更好的领略和适应当地文化。

(4)外国游客更加关注中国旅游地的旅游环境和地域文化

由外国游客赴中国旅游安全期望与感知测度的 IPA 分析量维度,可以得出在旅游环境和地域文化方面,外国游客的期待值高于感知,一方面是中西方不同的文化差异与生活习惯导致的,另一方面也反映了中国文化对世界的影响。在访谈过程中,外国游客也反映了隐私保护工作不到位,随处可见的摄像头让他们感到不自在。同时,部分入境游客也发现有些旅游地存在环境污染的问题,并没有达到绿色发展。

通过本次的研究,得出以下结论:外国游客普遍认为中国处于一个较安全的环境,而中国也营造了较安全的氛围。中国旅游地发展已达到较高水平,获得外国游客的一致好评,在基础设施、安全防卫、旅游环境、服务内容方面给游客留下深刻印象,给外国游客提供了一个舒适、安全的环境。但对于外国游客的隐私保护、语言文化的交流、交通安全等方面需要提高与改善。

(二)研究建议

(1)建立并落实旅游安全管理体系,提升旅游地旅游服务及基础设施建设的质量

相关旅游主体应建立统一的旅游安全管理系统,营造安全的旅游氛围,给外国游客提供一个安全、有秩序的旅游体验。各旅游经营主体应致力于建设沟通无障碍的旅游目的地,政府及企业应改善旅游地标示牌所存在的问题,提供多国语言翻译与讲解,解决外国游客语言交流问题。与此同时,相关部门应该实施积极的旅游相关宣传政策,促进中国旅游业的国际化发展,并借此机遇,向世界宣传推广来华旅游,以期吸引外资及游客的入境。

(2)尊重文化差异,满足不同群体的旅游需求,展现中华文化的深厚内涵

旅游目的地要营造开放包容的旅游环境,努力消除外国游客来华旅游的文化隔阂,避免过多的文化以及习俗上的冲突。有针对性的设计旅游产品,给不同类别的入境游客更多选择,最大程度地满足不同类别入境游客的旅游需求。同时要加大对外的旅游宣传,消除部分潜在来华游客对中国这一旅游目的地的误解,逐步建立一个安全有秩序的对外旅游形象。

(3)积极利用现代科技的绝对优势,提高各旅游地的环境质量,营造安全并且舒适的旅游环境

将现代科学技术作为旅游安全管理工作的重点以及突破点,提升旅游安全管理所需的相应技术手段和技术方案,提升对突发旅游安全事件的应对能力,尽量解决摄像监控对外国游客造成的不便。注重旅游目的地的经济与生态效益,在发展的同时,维护好旅游地的生态环境,利用科技优势解决环境污染问题,减少游客心理落差。实施积极的鼓励政策与严厉的惩罚制度,坚决维护旅游地的生态环境,使其循环、有序发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国文化和旅游部.中华人民共和国文化和旅游部2018年文化和旅游发展统计公报.http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201905/t20190530_844003.html keywords=,2019-05-30/2019-06-30.

[2]烏尔里希·贝克.风险社会政治学[J].马克思主义与现实,2005(03):42-46.

[3]李洪波,郑向敏.目的地旅游安全事故范畴简析[J].北京第二外国语学院学报,2004(1):86-90.

[4]邹永广.旅游目的地游客安全感测评研究[D].泉州:华侨大学,2012.

[5]张安民.主题公园国内游客感知和游后行为研究[D].郑州:河南大学,2008.