鄂尔多斯盆地长7油层组深水重力流沉积分布特征及成因

2019-09-19

(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018)

近年来,深水重力流沉积已成为沉积学和油气田勘探开发的重要研究对象[1~4],重力流沉积地质理论及模式在中国陆相湖盆油气勘探中发挥了重要指导作用[3~7],鄂尔多斯盆地长7油层组致密油勘探因此也取得了重要突破。陇东地区长7油层组致密油主要富集于重力流砂体内[8,9]。前人对鄂尔多斯盆地长7油层组重力流沉积的类型、岩石特征、沉积模式等做了较多研究[10~18],但对于不同类型重力流成因砂体在纵向上的叠置组合关系以及不同组合类型在平面上的分布规律、控制因素、成因研究还不够深入。笔者在大量露头、岩心观察和综合地质研究的基础上,明确了长7油层组深水重力流沉积类型,进而总结了不同深水重力流沉积砂体的垂向组合类型及平面分布,最终对深水区大面积富集砂体的主控因素及成因进行分析,旨在为区内长7油层组深水区重力流砂体致密油勘探开发提供指导。

1 沉积背景

鄂尔多斯盆地是一个多旋回构造盆地,经历多次构造升降[19]。中生代三叠纪延长组沉积期经历了一个整体先沉降后抬升的过程,形成了一套完整的生、储、盖成藏组合,孕育了丰富的石油资源。延长组沉积充填记录了该时期大型淡水湖盆间歇,震荡式湖进、湖退的完整演化史,其中长7油层组沉积期,盆地基底整体下沉剧烈,湖盆发育到达鼎盛时期,为一个大型汇水盆地,湖水覆盖面积10×104km2以上,半深湖-深湖沉积广布于定边-吴起-富县-宜君-旬邑-泾川-镇原-环县地区,面积5.5×104km2以上,最大水深可达60m[11]。区内物源分别来自于周边不同古陆,发育东北物源、西北物源、西南物源及南部物源,其中对盆地影响最大的为东北物源及西南物源[19]。在东北物源体系控制下,主要发育曲流河三角洲-湖泊沉积体系;在西南物源体系控制下,主要发育辫状河三角洲-重力流-湖泊沉积体系[4,12]。

长7油层组按照沉积旋回可分为3个油层,自下而上为长73油层、长72油层和长71油层。长73油层沉积期为湖盆最鼎盛期,水体分布面积最大,而后逐渐抬升萎缩。

2 沉积类型及特征

鄂尔多斯盆地长7油层组深水区面积大,在盆地西南至湖盆中部庆阳-宁县-正宁-合水-华池一带发育大规模深水重力流沉积,尤其是长72油层和长71油层(见图1)。由于早期认识不足,主要认为是浊流沉积形成浊积扇[20,21]。近年来,随着钻井取心资料的不断丰富和重力流理论研究的不断深入,综合分析认为鄂尔多斯盆地长7油层组深水重力流沉积主要为滑塌沉积、砂质碎屑流沉积、浊流沉积3种[4,10~18]。

图1 鄂尔多斯盆地长7油层组沉积相图

2.1 滑塌沉积

滑塌沉积的典型沉积特征(见图2)如下:砂泥混杂,粉砂岩或粉砂质泥岩中发育包卷层理和小型褶皱构造;可见大小不一的角砾状泥岩撕裂屑;在底部发育滑动面,界面上、下岩性差异显著。

在湖盆深水区发育规模较小,平面上发育于湖盆近源地区,纵向上常出现于一套重力流沉积体的底部,单层厚度一般小于40cm,向上过渡为砂质碎屑流沉积。

2.2 砂质碎屑流沉积

砂质碎屑流沉积由灰色、褐灰色块状细砂岩构成,其沉积特征如下:砂岩厚度均在0.5m以上,多数大于1m,最厚可达10m以上;块状层理极其发育,不显示粒序层理(见图3);含油性较好,泥质含量极低;测井曲线主要呈箱形,自然伽马在51~105API;粒度概率累积曲线表现为一段式,但粒度较粗;砂质碎屑流沉积物与上覆、下伏岩层呈突变接触;砂岩内部偶见零散分布的泥岩碎片/泥砾,直径长度为1~5cm,呈悬浮状,且有拖长变形现象。研究区岩心观察共识别出2种类型的砂质碎屑流沉积物:一种是泥质含量极少且呈块状的灰色细砂岩、粉砂岩,另一种是富含泥砾的块状灰色细砂岩、粉砂岩。

砂质碎屑流沉积在盆地西南和湖盆中部广泛分布,规模大、纵向厚大、横向连通性好,是鄂尔多斯盆地长7油层组深水重力流沉积的主要类型,也是致密油主要的储集体。

图2 鄂尔多斯盆地长7油层组滑塌沉积岩心照片

图3 鄂尔多斯盆地长7油层组砂质碎屑流沉积岩心照片

2.3 浊流沉积

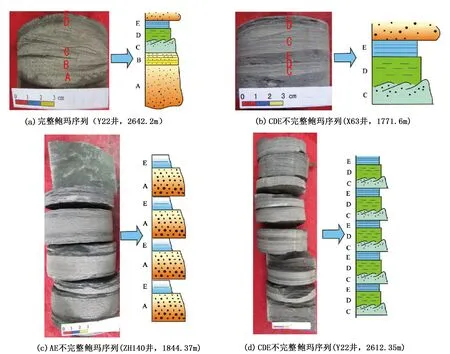

由灰色、深灰色粉砂岩、泥质粉砂岩构成,其沉积特征为:砂岩单层厚从几厘米到几十厘米;具有完整或不完整的鲍玛序列(见图4);岩心及野外可见砂岩底部不平整,岩性突变,常有较清楚的槽模构造(见图5);自然伽马曲线呈中高幅的锯齿状,自然伽马在90~137API;粒度概率累积曲线表现为一段式,但粒度较细;常以砂泥岩薄互层形式出现,构成多个韵律层;常常发育在重力流沉积的前端、侧翼或顶部。浊流沉积在粒序层理砂岩之上,可出现平行层理、小-中型交错层理、水平层理以及沙纹层理等牵引流构造,可能是浊流的体部和尾部中细小的颗粒被加入的水稀释,导致流态转变为牵引流。通过岩心仔细观察,研究区可见不完整的鲍玛序列AB、ABC、ABE、AC、AE、CDE等。

图4 鄂尔多斯盆地长7油层组浊流沉积鲍马序列

图5 鄂尔多斯盆地长7油层组槽模构造

3 垂向组合类型及分布

沉积环境控制着不同成因类型砂体的发育,由于沉积过程中水动力特征、物源供应及湖平面的演化,会导致不同成因类型的重力流砂体在纵向上以不同方式叠置组合,形成多样的纵向组合类型。通过野外剖面、岩心观察及测井资料分析,在长7油层组深水重力流砂体中识别出叠置型砂体(A型)、厚层等厚型砂体(B型)、薄层等厚型砂体(C型)、向上变薄型砂体(D型)、向上变厚型砂体(E型)、薄厚互层型砂体(F型)共6种垂向组合类型。平面上,不同地区重力流砂体垂向组合类型的发育具一定规律性。

3.1 叠置型砂体(A型)

主要是不同期砂质碎屑流砂体叠加所形成(见图6(a))。岩心中常见连续数米后的无粒序块状细砂岩,仔细观察均为多期砂质碎屑流砂体垂向相互叠置而成,由于不同期之间沉积间隔时间短,没有沉积一定厚度的泥岩将其隔开。该类砂体主要发育在斜坡区的重力流沟道沉积中或者斜坡末端的坡脚处。

3.2 厚层等厚型砂体(B型)

主要发育在坡折带沉积环境下,不同沉积期的砂质碎屑流在垂向上相互叠加,2期砂质碎屑流砂体之间被一定厚度的细粒沉积所分割(见图6(b))。该类砂体组合也主要发育在斜坡和斜坡末端坡脚处。

3.3 薄层等厚型砂体(C型)

主要发育在湖盆中部深水沉积环境下,不同沉积期的浊流砂体在垂向上相互叠加,2期浊流沉积砂体之间被一定厚度的细粒沉积所分割(见图6(c))。该类沉积砂体与厚层等厚型砂体类似,相邻的砂体垂向上不连通,导致物性变差。

3.4 向上变薄型砂体(D型)

主要发育在深水重力流沉积后期,浊流砂体叠加在前期砂质碎屑流砂体之上(见图6(d)),表现为砂质碎屑流向浊流沉积的演化过程。该类砂体组合主要发育在湖盆中较深水沉积环境中。

3.5 向上变厚型砂体(E型)

主要发育在深水重力流沉积后期,砂质碎屑流砂体叠加在前期浊流砂体之上(见图6(e)),表现为浊流向砂质碎屑流沉积的演化过程[13~15]。该类砂体主要发育在湖盆中部的深水沉积环境中。

3.6 薄厚互层型砂体(F型)

主要为砂质碎屑流沉积和浊流沉积相互演化时,砂体在垂向上的叠加(见图6(f))。该类砂体发育部位一般离物源较远。

图6 鄂尔多斯盆地长7油层组重力流砂体垂向组合类型

4 沉积成因分析

4.1 湖盆底形

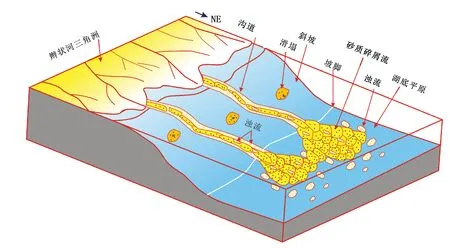

图7 鄂尔多斯盆地长7油层组重力流沉积模式图

盆地西南较陡的湖盆底形为重力流沉积发育提供了有利条件,并控制了重力流沉积的类型及分布。湖盆底形恢复研究表明,长7油层组沉积期,湖盆具东北缓、西南陡的特征,在盆地边缘斜坡古水深为30~70m,湖盆中部最大水深150m左右。盆地南部、西南部由盆缘向盆内发育斜坡,平均坡度为3~5°[11],平面上分布于环县-庆阳-宁县-旬邑一线,至湖盆中部地形变平缓,变为湖底平原,平面上位于华池西北-华池-正宁东南一带。湖盆的底形对重力流的分布和类型有明显控制作用,在湖盆西南物源近端,坡折带斜坡地带,由于坡度较陡,沉积物以过路为主,所沉积重力流砂体主要以多条沟道型的砂质碎屑流为主,在沟道之外发育薄层的浊流沉积,因此平面上砂体顺物源的北东-南西向连续性好,而在垂直物源的北西-南东向连续性差。在湖盆远端中部地区,湖盆底形变平滑,地形变为湖底平原,重力流沉积沿斜坡搬运至此后,由于坡度骤变而大量卸载堆积,形成以多期叠置的砂质碎屑流为主的大规模砂体,其厚度大,平面连片性好。沉积物沿北东向继续向湖盆中部运移,更加远离物源,主要发育多期叠置或孤立的薄层浊流沉积(见图7)。

4.2 细粒沉积物的高速率供应

盆地西南长7油层组沉积期发育辫状河三角洲沉积,由于地形、气候及物源区母岩性质等因素决定,沉积物质供应充足,沉积供应速率高,在坡折带上端辫状河三角洲前缘堆积大量细砂沉积物,在地震等促发机制下沿斜坡下滑,形成重力流沉积。此外,大量岩心粒度分析表明,鄂尔多斯盆地西南至湖盆中部,长7油层组重力流沉积砂岩粒度组成中,细砂及以下组分体积占94.2%,而细砂以上粗粒组分体积仅占5.8%。由于所携沉积物粒度细,较粗粒沉积物更利于在重力作用下向更远方向搬运。

4.3 高频次地震促发

地震是重力流发育的主要促发机制[22]。构造及沉积演化研究表明,晚三叠世,特提斯北缘的昆仑-秦岭洋沿阿尼玛卿-商丹断裂带由东向西呈“剪刀式”碰撞闭合,尽管盆地内部构造运动不明显,但在西缘、南缘已经发生了断裂逆冲,并且在古太平洋板块俯冲影响下,盆地开始由南北分异向东西分异转变[23~25]。在长7油层组沉积前的长10~长8油层组沉积期, 盆地总体上处于河流、三角洲、滨浅湖及沼泽等沉积环境, 地势相对平坦,至长7油层组沉积期,格局发生重大变化,盆地西缘逆冲推覆更为强烈,而盆内发生快速沉降,形成了面广、水深的湖盆,且盆地西南坡度明显陡于西北[26~28]。西缘强烈的推覆构造使得盆地西南及南部邻区火山及古地震作用强烈。较陡的地形和地震促发作用,易于重力流沉积的形成。盆地西南长7油层组砂岩岩心中常见阶梯状断层、肠状构造,具典型的震积岩特征[29,30],表明古沉积期地震频发。在高频次地震作用下,盆地西南辫状河三角洲前缘细粒沉积物发生重力流事件,形成多期纵向叠置的特征。同时,每一次地震促发的重力流事件将上次形成的沉积体继续向湖盆中心搬运,历经多次,最终将其搬运至远离边缘几十公里的湖盆中部深水区,这也是湖盆中部发育大规模重力流砂体的原因。

5 结论

1)鄂尔多斯盆地长7油层组在盆地西南及湖盆中部深水环境发育大规模重力流沉积,类型主要为滑塌沉积、砂质碎屑流沉积和浊流沉积。

2)由于沉积形成过程中的水动力特征、物源供应及湖平面演化,造成长7油层组不同成因类型的重力流砂体相互叠置,形成叠置型、厚层等厚型、薄层等厚型、向上变薄型、向上变厚型、薄厚互层型6种砂体垂向组合。

3)盆地西南较陡的湖盆底形、细粒沉积物的高速率供应和高频次地震促发是重力流砂体发育的重要原因。