宋代燕乐二十八调“角调说”辨析

2019-09-19谷杰

谷 杰

燕乐二十八调,是隋唐宫廷燕乐实践中逐渐形成的宫调系统,是中国古代宫调理论发展史上的一座里程碑,它对唐宋以来的曲子、词调、歌舞、说唱、戏曲等诸种艺术产生了深远的影响,极富研究价值。

自南宋朝蔡元定《燕乐》和明代唐顺之《稗编》的相关研究以后,随着清代乾嘉朴学的兴起,一向被称为“孤学”的燕乐理论,竟成了众人注目的“显学”,一时间,毛奇龄《竟山乐录》、钱塘《律吕古义》、吴颖芳《吹豳录》、凌廷堪《燕乐考原》、陈澧《声律通考》、方成培《香研居词塵》等著作相继问世,燕乐研究呈方兴之势。

清代凌廷堪的《燕乐考原》,是继宋代有关燕乐著录之后,几百年间第一部燕乐研究专著。

20世纪二三十年代,王光祈《中国音乐史》、童斐《中乐寻源》、孔德《外族音乐流传中国史》、向达《苏祗婆龟兹乐七调之研究》等均论及燕乐,为后学者的燕乐专题研究留下了重要的参考资料。日本学者林谦三《隋唐燕乐调研究》一书,由郭沫若于1936年在国内翻译出版,这是燕乐研究史上的第二部专著。

1989年我国学者丘琼荪多年的燕乐研究成果被整理成《燕乐探微》一书,是燕乐研究史上的第三部专著。同年,沈阳音乐出版社将上述三部专著合集为一书并署名《燕乐三书》。80年代以来,随着曾侯乙编钟的出土,先秦乐律和古代旋宫术不再是深不可测的悬案,燕乐研究诸多疑难问题引起音乐理论界的深入研讨与交流,燕乐研究的新方法、新观点、新成果脱颖而出。由于隋唐燕乐史料缺漏较多,而燕乐本身在历史过程中的变化又极其复杂,加上古谱资料不足,这项研究尚有许多遗留问题需要解决。诸如二十八调是七宫四调?还是四宫七调?还有角调问题、燕乐音阶问题等,迄今仍然是古代乐律史重要的研究课题。以下着重对燕乐角调问题试作探讨与分析。

我们来了解以下燕乐二十八调的调名和结构。唐末至宋辽时期对二十八调调名时号的记载,基本上是一致的。这一期间专门记载且记全了二十八个调名的有:《乐府杂录》《新唐书·礼乐志》《梦溪笔谈·补笔谈》《辽史·乐志》《宋史》中的蔡元定《燕乐》等,现列表如下:

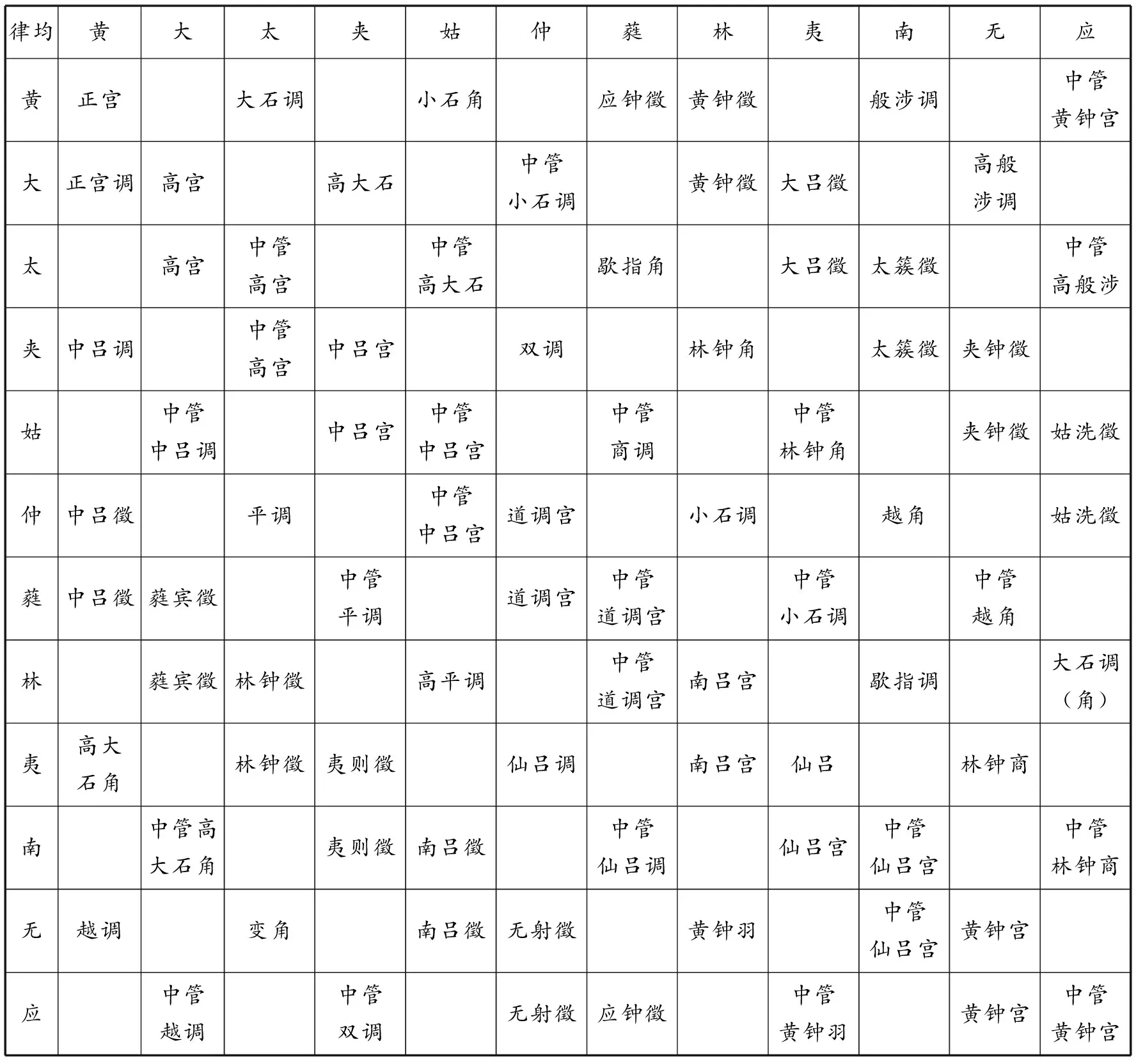

表1 燕乐二十八调俗名表

从表1可见,《乐府杂录》《新唐书》《梦溪笔谈》《辽史》和蔡元定《燕乐》所记载的二十八调的调名称谓,总体上趋向一致。但个别调名有所差异,如:商调的调名差异出现在林钟商与商调上;角调的调名差异出现在林钟角与商角上,其他调名在唐宋多种不同文献中趋向一致。关于二十八调商调和角调调名上出现差异,现无从考证其缘由,有些学者由此对唐宋之间二十八调的异同产生质疑,其中对角调音位的问题尤为关注,学术界对角调也有许多不同的说法。

一、角调诸说

从二十八调的历史文献来看,角调的疑问起于宋代。《宋史》载蔡元定《燕乐》曰:

一宫、二商、三角、四变为宫,五徵、六羽、七闰为角。……俗乐以闰为正声,以闰加变,故闰为角而实非正角。……角声七调:曰大食角、曰高大食角、曰双角、曰小食角、曰歇指角、曰商角、曰越角、皆生于应钟。(1)[元]脱脱等撰:《宋史》(卷一百四十二·志第九十五·乐十七),北京:中华书局,1977年,第3346页。

这里所谓“角声七调……皆生于应钟”即是蔡元定所言“闰角”。所谓的“闰”,指“余闰”的意思,用在角的称谓上,是相对五正声的范围而言,即表示五声之外多余的阶名。所谓“七闰为角”,它的直接语义是指以音阶的第七级音为角,此外,既然它讲“闰”的角,就说明作者是既尊重正角,又不忽视闰角。

依据宋代以前的传统乐学理论可知,五正声方可立调,二变声不能立调。二变便被认作是五正声的“余闰”。《宋史》中蔡元定言及“二变”曰:

二变声,则不比于正音,但可济其所不及而已。(2)[元]脱脱等撰:《宋史》(卷一百三十一·志第八十四·乐六),北京:中华书局,1977年,第3061页。

寓意:作为五正声“余闰”的二变所具有的“济五声所不及”的作用。关于二变的功用,《乐书要录》云:

二变者,宫徵之润色,五音之盐梅也。(3)《乐书要录》(卷第五“论二变义”), 载《续修四库全书》(一一三·经部·乐类),上海:上海古籍出版社,2002年。

又云:

五声二变,经纬相成,未有不用变声能成音调者也……变声之充赞五音,亦犹晕色之发挥五彩。(4)《乐书要录》(卷第五“论二变义”), 载《续修四库全书》(一一三·经部·乐类),上海:上海古籍出版社,2002年。

说明了二变滋润五声、充赞五声的功用,而蔡元定仅以一个“济”字便概括了二变的这一特性(过去学界对蔡元定所言“二变”的理解,仅仅强调二变为五音的“余闰”)。

明代《乐律繤要》亦曰:

夫五声得变,而后成均,犹四时得闰,而后成岁。(5)[明]季本:《乐律繤要》,引自《续修四库全书》(第113分册),浙江省图书馆藏明嘉靖十八年宋偮刻本,上海:上海古籍出版社,第264页。

除了将二变看成是五声的“余闰”之外,还明确指出:二变立调作为五正声立调的“余闰”,并且是成均和旋宫的必要条件。

根据蔡元定的“二变说”(见《宋史》载蔡元定“变声篇”(6)[元]脱脱等:《宋史》(卷一百三十一·志第八十四·乐六),北京:中华书局,1977年,第3060页。) ,“二变”出于五正声基础上按三分损益法生律继续相生二律的结果。那么,蔡元定所谓的“七闰为角”,应在正角同宫均的变宫位上的角。

宋代以前的文献从未见有“闰角”一说。唐代有“正角”的说法,如《乐府杂录》云“小石角调亦名正角调”。《宋史》云:

变宫、变徵既非正声,而以变徵为宫,以变宫为角,反紊乱正声。(7)[元]脱脱等:《宋史》(志第九十五·乐十七),北京:中华书局,1999年,第2238页。

这是对在二变上立调的批判,说明当时有两种角调(正角和闰角)观念的碰撞,宋人是尊重传统的正角位角调的;但是蔡元定《燕乐》中提到的“七闰为角”“角声七调皆生于应钟”,又说明了闰角是当时燕乐的常用调。

此外,南宋张炎《词源》所列的八十四调的七声中便有两角,如《词源》“十二律吕”条云:

(黄钟律)黄钟宫、黄钟商、黄钟角、黄钟变、黄钟徵、黄钟羽、黄钟闰。(8)[宋]张炎:《词源疏证》(卷上·十二律吕),蔡帧疏证,北京:中国书店,1985年,第37—45页。

《词源》这里说到同律音下的七调,既有黄钟角(正角),又有黄钟闰(闰角)。《词源》中也有说到角调不再使用,如“十二律吕”条云:“今雅俗只行七宫十二调,而角不预焉”(9)[元]脱脱等:《宋史》(志第九十五·乐十七),北京:中华书局,1999年,第2238页。。

上述史料,给后人留下角调的重重疑团,直到清代学者也疑惑不已。凌廷堪《燕乐考原》卷六云:

七角一均,所用律名,在在不同。竟成移步改观,阅之心目俱乱。……今得《词源》考之,亦具有条理。《笔谈》用姑洗以下七律,因姑洗为角故也。《宋史》用应钟以下七律皆生于应钟也……(10)[清]凌廷堪:《燕乐考原》,上海:商务印书馆,中华民国二十六年初版,第202—203页。

按凌氏的分析结果,燕乐角调既有《梦溪笔谈》中的正角,又有《宋史》中的闰角。陈澧《声律通考》认为北宋《乐髓新经》中二十八调调名的运用,是“以俗名释雅乐”之举,他对其中的角调俗乐调曰:

变宫为角者,本角调而用其变宫为角声,则变宫调也(11)[清]陈澧《声律通考》,载《续修四库全书》(116册·经部·乐类),上海:上海古籍出版社,第321页。。

既然用变宫声为角调,哪还能称变宫调呢?如此矛盾的说法,足见对角调的疑惑。

近现代学者对角调众说纷纭。其中不乏对关键问题的揭示和创建性的论证。现归纳如下:

1.清角说

王光祈在《中国音乐史》中,将《宋史》著录蔡元定《燕乐书》中的“四变”和“闰”解释为“清羽”和“清角”,(12)王光祈:《中国音乐史》,北京:音乐出版社,1957年,第152页。即将宋人所说“闰为角”解为“闰”是清角。

2.闰角说

宋人有“闰角”一说,清代解为“变宫为角”。现代学者有人颇为认同此说,将唐宋二十八调中的角调皆看成是“闰角调”。

有的学者认为,“闰角说”所描述的二十八调的四种调式:宫、羽与角、商,并不是同一均的平行调式,而是宫和羽为正声调的宫调式和羽调式,角和商为下徵调的角调式和徵调式,认为蔡元定所述燕乐角调调首在“变宫”位。(13)陈应时:《唐宋燕乐角调考释》,载中国音乐史学会编:《古乐索源录》(《中国音乐》增刊),1985年,第134页。

3.正角说

有的学者认为,唐代是正角而无所谓“闰角”,主要观点有:

唐人文籍中及后世记唐代事物的文字中从无“闰角”。《乐府杂录》说得明确“识五音”,五音……构成羽、角、宫、商四调式;其中不及闰声,何来“闰角调”?可断然无疑。(14)洛地:《唐二十八调拟解》,《中国音乐学》1994年第4期。

4.二角说

林谦三《隋唐燕乐调研究》云:“唐之七角还含有疑问”“角之位置有二说,尚未能定”“宋人之角当作别解,不知是否唐之遗式”。林谦三认为燕乐中除了存在变宫位的角调外,尚有一类正角位的角调,所以他将燕乐角分为“正角”和“闰角”,即《唐会要》的二角是闰角,《新唐书》的七角是正角。(15)林谦三:《隋唐燕乐调研究》,郭沫若译,北京:商务印书馆,1936年,第76页。他对于“正角”和“闰角”也存疑虑,最终未作出判断。

岸边成雄《唐俗乐调研究》提到:

……如上,二十八调的角调便有正常的角调与意味着变宫调的、异例的角调。这大概在中唐之际二十八调成立当时已经存在了……但在唐及北宋之际只是暗中存在,在历史上历然显现,则是进入南宋之后的事了。(16)岸边成雄:《唐俗乐调研究》,王小盾、秦序译,油印资料,北京:中国艺术研究院音乐研究所,第30页。

5.唐宋角调名异实同说

此说认为,唐宋两代的角调虽称谓不同,其实则一,主要观点为“角无正闰,所谓闰角者谬也”,即:

闰角者,实为下徵的(正)角调……只是在正声看来这是应钟。宋人不知其本,便以为闰,这是一种错误。(17)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第231页。

以上所列诸说,虽有五种之多,也未尽然。这里以北宋文献为主要依据,对角调问题略作探讨,并表明本文的观点。

二、相关史料分析

据《唐会要》载天宝十三年的太常十四调碑可知,俗乐调名与十二律相对应早在唐天宝年间就有其事实。而到宋代更是强调俗乐调名与十二律的对应表达方式,并将二十八调纳入到八十四调系统中一统而论。

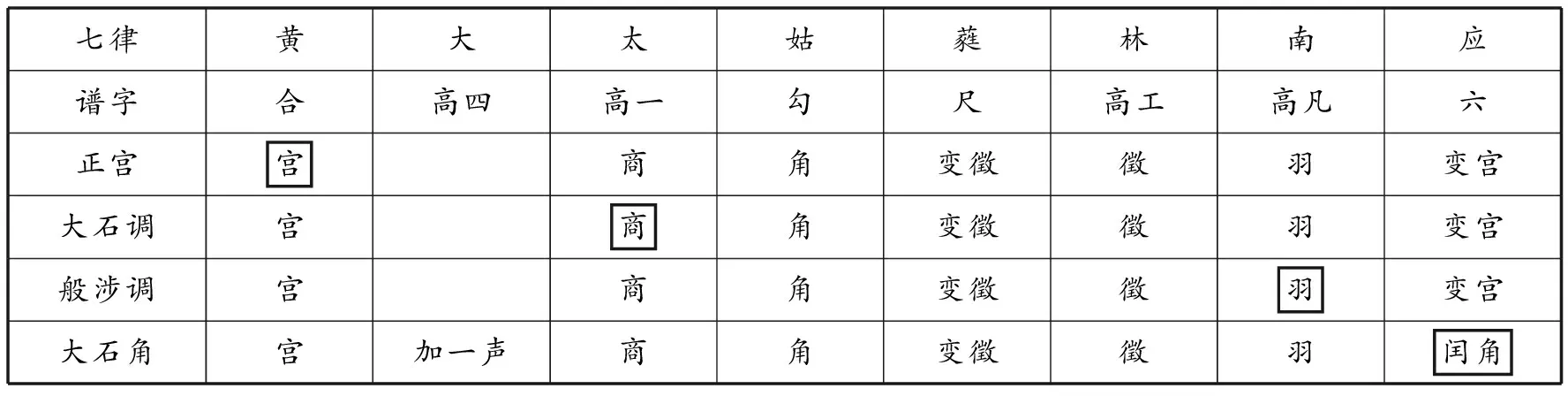

(一)《景佑乐髓新经》中“两角疑案”

《宋史·志第二十四· 律历四》所载仁宗著《景佑乐髓新经》曰:

释十二均,曰:“黄钟之宫为子、为神后、为土、为鸡缓、为正宫调,太簇商为寅、为功曹、为金、为般颉、为大石调,姑洗角为辰、为天刚、为木、为嗢没斯、为小石角,林钟徵为未、为小吉、为火、为云汉、为黄钟徵,南吕羽为酉,为从魁、为水、为滴、为般涉调,应钟变宫为亥、为登明、为日、为密、为中管黄钟宫,蕤宾变徵为午、为胜先、为月、为莫、为应钟徵。

大吕之宫为大吉、为高宫,夹钟商为大冲、为高大石,仲吕角为太一、为中管小石调,夷则徵为传送、为大吕徵,无射羽为河魁、为高般涉,黄钟变宫为正宫调,林钟变徵为黄钟徵。

太簇之宫为中管高宫,姑洗商为高大石,蕤宾角为歇指角,南吕徵为太簇徵,应钟羽为中管高般涉,大吕变宫为高宫,夷则变徵为大吕徵。

夹钟之宫为中吕宫,仲吕商为双调,林钟角在今乐亦为林钟角,无射徵为夹钟徵,黄钟羽为中吕调,太簇变宫为中管高宫,南吕变徵为太簇徵。

姑洗之宫为中管中吕宫,蕤宾商为中管商调,夷则角为中管林钟角,应钟徵为姑洗徵,大吕羽为中管中吕调,夹钟变宫为中吕宫,无射变徵为夹钟徵。

仲吕之宫为道调宫,林钟商为小石调,南吕角为越调,黄钟徵为中吕徵,太簇羽为平调,姑洗变宫为中管中吕宫,应钟变徵为姑洗徵。

蕤宾之宫为中管道调宫,夷则商为中管小石调,无射角为中管越调,大吕徵为蕤宾徵,夹钟羽为中管平调,中吕变宫为道调宫,黄钟变徵为仲吕徵。

林钟之宫为南吕宫,南吕商为歇指调,应钟角为大石调,太簇微为林钟徵,姑洗羽为高平调,蕤宾变宫为中管道调宫,大吕变徵为蕤宾徵。

夷则之宫为仙吕,无射商为林钟商,黄钟角为高大石调,夹钟徵为夷则徵,仲吕羽为仙吕调,林钟变宫为南吕宫,太簇变徵为林钟徵。

南吕之宫为中管仙吕宫,应钟商为中管林钟商,大吕角为中管高大石角,姑洗徵为南吕徵,蕤宾羽为中管仙吕调,夷则变宫为仙吕宫,夹钟变徵为夷则徵。

无射之宫为黄钟宫,黄钟商为越调,太簇角为变角,仲吕徵为无射徵,林钟羽为黄钟羽,南吕变宫为中管仙吕宫,姑洗变徵为南吕徵。

应钟之宫为中管黄钟宫,大吕商为中管越调,夹钟角为中管双角,蕤宾徵为应钟徵,夷则羽为中管黄钟羽,无射变宫为黄钟宫,仲吕变徵为无射徵。”(18)[元]脱脱等:《宋史》(志第二十四·律历四),北京:中华书局,1999年,第1087页。

将这段引文列举如下:

表2 北宋《景佑乐髓新经》中的八十四调与二十八调

在这个十二均各七调的八十四调系统中,几乎包含了全部的唐代俗乐二十八调。表2中黄钟、大吕、夹钟、中吕、林钟、夷则、无射各均上,均有三或四个燕乐二十八调调名。其中黄钟、夹钟、中吕、林钟、夷则、无射六均上,均有宫、商、角、羽四调,唯有大吕均由于其角命名为“中管小石调(调名有误,应为中管小石角)”而显露三调。从《景佑乐髓新经》八十四调的命名规律来看,“中管调”的出现存在两种情况:一是“中管调”大量出现在二十八调的七均(黄、大、夹、中、林、夷、无)之外的各均上,“中管调”似乎由二十八调之外的调名命名需要而设;二是八十四调调名的命名似乎以二十八调调名为基础,采用“中管调”的名称,则是用来表示比本均高一均的同阶调名。如太簇均的宫调名参照大吕均的宫调高宫,而命名为中管高宫;太簇均的商调名参照大吕均的商调高大石,而命名为中管高大石,等等。这样的调名命名方式在其他各均中均有出现。我们知道,在唐代的二十八调命名系统中,如果要表示比本均高一均的同阶调名,则在原调名上加一个“高”字,如“正宫”调到高一律的宫则称为“高宫”,大石调到高一律的商则称为“高大石调”,大石角到高一律角则称为“高大石角”,般涉调到高一律的羽则称为“高般涉调”等,这就是“高字调”的来历。《景佑乐髓新经》设“中管调”的方法,可以说借鉴唐人设“高字调”的做法,同时又使“中管调”与“高字调”区别开来,使中管调表示比高字调高一律的调。如表2中大吕均的宫,叫“高宫”,它的高一律的太簇宫就叫“中管高宫”了。由表2可见,“中管调名”的设立满足了将二十八调调名扩充为八十四调的需要,《景佑乐髓新经》中的八十四调是以二十八调为核心,并可能隐含着将八十四调与二十八进行理论整合的意图。用清代陈澧所言即“以俗名释雅乐”,这也许是宋仁宗时代为复兴燕乐的无奈之举。

以下我们来看,《景佑乐髓新经》所载二十八调的正角调与变宫调(或称闰角)的命名规则。由表2可见,正角的调名通常采用唐以来的传统调名。变宫调(闰角)的调名从大吕均起,全部采用低一均的同律音上的调名,如大吕均的变宫调(闰角)的调名采用黄钟均的宫调名“正宫调”, 太簇均的变宫调(闰角)的调名采用大吕均的宫调名“高宫”,以此类推,各均变宫调(闰角)的命名尽皆如此。由此来看,所谓变宫调(闰角)调名在八十四调系统中是跨均并借用它均的调名。那么,可能的情况是:在这个八十四调系统中正角调与闰角的内涵及功用可能有所不同:前者表示正角调的调头音位;后者代表旋宫过程中角调的杀声。

(二)《补笔谈》二十八调的角调闰角杀声

《补笔谈·卷一》(乐律531条)曰:

燕乐七宫:正宫、高宫、中吕宫、道调宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫。七商:越调、大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商。七角:越角、大石角、高大石角、双角、小石角、歇指角、林钟角。羽调:中吕调、南吕调(高平调)、仙吕调、黄钟羽(大吕调)、般涉调、高般涉、正平调。(19)[宋]沈括:《新校正梦溪笔谈》,胡道静校正,北京:中华书局,1957年,第292页。

这段论说揭示了北宋燕乐七宫、七商、七角、七羽调的调头。我们将这二十八调与《景佑乐髓新经》中所载二十八调比较可以得出以下几点结论(对照表3):

表3《补笔谈》与《景佑乐髓新经》中二十八调调名比较

从上表可见,在二十八调的宫七调上,《补笔谈》与《乐髓新经》所载调名次序完全一致。在商七调中除了越调成了排在第一的商调之外,其他六个商调的次序与《乐髓新经》中商调次序相同。角七调也出现类似商七调排列的情况,即越角调成了排在第一的角调,以后角调依次为大石角、高大石角、双角、小石角、歇指角、林钟角。从调名次序的总体情况来看,二者可能保持某种着联系。但也有明显的抄录上的错误(如《乐髓》中小石角与大石角的位置对调了)。羽七调《补笔谈》从中吕调开始排列,其结果依次为:中吕调、南吕调(高平调)、仙吕调、黄钟羽(大吕调)、般涉调、高般涉、正平调。

由上述两处史料的比较,足以见得沈括《补笔谈》中的二十八调排序有一个显著的规则,即将黄钟律下宫、商、羽三调(正宫、越调、中吕调)分别作为宫七调、商七调、羽七调的首调来排列,突显出同律音转调的思维。然而角调的排列则相对特殊,角调“杀声”均出现在正角调调首音位的上方纯五度的音位上。《补笔谈·卷一》曰:

十二律配燕乐二十八调,除无徵音外,凡杀声黄钟宫,今为正宫,用六字;黄钟商,今为越调,用六字;黄钟角,今为林钟角,用尺字;黄钟羽,今为中吕调,用六字;大吕宫,今为高宫,用四字;大吕商、大吕角、大吕羽、太簇宫,今燕乐皆无;太簇商,今为大石调,用四字;太簇角,今为越角,用工字;太簇羽,今为正平调,用四字;夹钟宫,今为中吕宫,用一字;夹钟商,今为高大石调,用一字;夹钟角、夹钟羽、姑洗宫、商,今燕乐皆无;姑洗角,今为大石角,用凡字;姑洗羽,今为高平调,用一字;中吕宫,今为道调宫,用上字;中吕商,今为双调,用上字;中吕角,今为高大石角,用六字;中吕羽,今为仙吕调,用上字;蕤宾宫、商、羽、角,今燕乐皆无;林钟宫,今为南吕宫,用尺字;林钟商,今为小石调,用尺字;林钟角,今为双角,用四字;林钟羽,今为大吕调,用尺字;夷则宫,今为仙吕宫,用工字;夷则商、角、羽、南吕宫,今燕乐皆无;南吕羽,今为般涉调,用工字;无射宫,今为黄钟宫,用凡字;无射商,今为林钟商,用凡字;无射角,今燕乐无;无射羽,今为高般涉调,用凡字;应钟宫、应钟商,今燕乐皆无;应钟角,今为歇指角,用尺字;应钟羽,今燕乐无。(20)[宋]沈括:《新校正梦溪笔谈》,胡道静校正,北京:中华书局,1957年,第296页。

这段引文陈述了燕乐二十八调各调的“杀声”所用(工尺谱)谱字,将二十八调分布在十一均之中(见表4)。

“杀声”一词,在唐代文献中从未见过。《乐府杂录》中见有“调头”一说。也许唐代俗调名的“调头”本身就含“杀声”(今天指曲调的结音)的意义。“杀声”有着多种称谓如“结声”“住字”等,类似的说法还有“起调毕曲”。北宋所谓的角调“杀声”,从何时起用,因何而起,尚无详考。但可想见,宋代强调燕乐“杀声”的必要性。当处于八十四调系统的燕乐二十八调的律吕调名已经非常明确的情况下,只有遭遇超越八十四调理论的丰富的旋宫方法及乐调变化,“杀声”的出现才有它不可替代的意义与价值,否则它的存在就是多余了。

表4十二均中,只有黄钟均、仲吕均、林钟均四调(宫商角羽)俱全,叙述体例也完全相同。但其他各均都缺一至二、三的调。沈括这一段阐述,各均各调的杀声是以同律音杀声,即今天所谓同主音调的方式来阐述的。从黄钟均、仲吕均、林钟均各四调的杀声谱字来看,宫商羽调的杀声为同一谱字,而角调的杀声却是比宫商羽调的(同律音)杀声谱字高纯五度的杀声谱字。如黄钟均四调中(见表4),正宫、越调、中吕调的杀声谱字为六(合),而角调的杀声谱字为尺。此外,仲吕均、林钟均的宫商羽调与角调的杀声谱字也是纯五度的关系。

北宋沈括的《补笔谈》与《乐髓新经》相比,显然角调(杀声)比后者的正角音位高了纯五度,即角七调全在《乐髓新经》二十八调的变宫调音位上。

(三)宋代二十八调理论中的“角调八声”“外则为犯”与“本律”“本调”概念辨析

北宋以来俗乐二十八调被纳入八十四调理论体系之中,由此俗乐各调(名)之间的宫调关系被锁定。北宋宋仁宗时期的《景佑乐髓新经》至南宋张炎的《词源》尽皆如此。那么在八十四调框架中的二十八调在理论上必然有正角调和变宫调(闰角调)的并置。但值得注意的问题是“角调用八声”。

一调用八声的情况,在多处史料中出现:《隋书》讲八十四调时,就曾说到“七声之外,更立一声”的记载。《宋史》(志第九十五、乐十七)说到角调用八律:

窃考元定言燕乐大要,其律本出夹钟,以十二律兼四清为十六声……所收二十八调,本万宝常所谓非治世之音,俗又于七角调各加一声,流荡忘反,而祖调亦不复存矣。(21)[元]脱脱等:《宋史》(志第九十五·乐十七),北京:中华书局,1999年,第2238页。

这里让我们首先看看《补笔谈》二十八调前四调用声的工尺谱字。《补笔谈·卷一》说到燕乐的七宫四调曰:

今燕乐二十八调,用声各别。正宫、大石调、般涉调皆用九声:高五、六、高凡、高工、尺、勾、高一、高四、合;大石角同此,加下五,共十声。(22)[宋]沈括:《新校正梦溪笔谈》,胡道静校正,北京:中华书局,1957年,第292页。

对照表3中所列《补笔谈》的二十八调可知,这四调属于同均四调(见表5)。

表5《补笔谈》燕乐调黄钟均四调调头与用声Ⅰ(23)表中采用“【】”标注的是专为角调增加的一声(律)。

这四调中前三调(正宫、大石调、般涉调)用九声(涉及九个谱字),但去掉以八度音程关系重复了的两声(合与六重复,高四与高五重复),三调实际用律为七律(黄、太、姑、蕤、林、南、应)。而角调(大石角)所用声(律)要在七律基础上特意增加一律(加下五)。

《补笔谈·卷一》说到燕乐其他六宫(各四调),都与上面四调的说法相同。如曰:

中吕宫、双调、中吕调皆用九声:紧五、下凡、高工、尺、上、下一、高四、六、合;双角同此,加高一,共十声。高宫、高大石调、高般涉皆用九声:下五、下凡、工、尺、上、下一、下四、六、合;高大石角同此,加高四,共十声。道调宫、小石调、正平调皆用九声:高五、高凡、高工、尺、上、高一、高四、六、合;小石角加勾字,共十声。南吕宫、歇指调、南吕调皆用七声:下五、高凡、高工、尺、高一、高四、勾;歇指角加工,共八声。仙吕宫、林钟商、仙吕调皆用九声:紧五、下凡、工、尺、上、下一、高四、六、合;林钟角加高工,共十声。黄钟宫、越调、黄钟羽皆用 九声:高五、下凡、高工、尺、上、高一、高四、六、合;越角加高凡,共十声。外则为犯。(24)[宋]沈括:《新校正梦溪笔谈》,胡道静校正,北京:中华书局,1957年,第292页。

这里的燕乐七宫各宫均四调,同均宫商羽三调皆用七声,而同均的角调要加一声,用八声。这种情况也见于《宋史》中所说的:“俗又于七角调各加一声,流荡忘反”。由此可以肯定宋代的燕乐二十八调中的角调用到八律。

《补笔谈》在阐述完七宫每宫四调用声后,又特意加了“外则为犯”的限定。所谓“外则为犯”,即为限定某调用律范围,超出这个范围就为犯调。那么对于同均的宫、商、羽三调来说,“用声七律”就是这三调的用律范围;对于角调来说以同均七律为基础再加一律,即八律就是它用律的范围,再超出这一范围就是犯调了。

宋代对某调用律范围的限定,除了沈括的上述说法外,还有张炎类似的说法,《词源》中在八十四调十二宫谱字下,都注有“本律”二字,所谓“本律”即“均主”,也称“均律”,是正声音阶宫音所在之律。一均以“本律”为主,按三分损益法产生七律而成“均”。按传统的八十四调理论,每均七律是旋宫之中均与均的界限。从一均旋宫到另一均,就要用到本均七律以外的音,就为犯调。《词源》“本律”的概念适于二十八调宫、商、羽各调取音范围的限定,但不适合用作对角调的用声的限定。但是,《词源》强调“本律”概念,一定与当时广泛的犯调现象不无关系。

三、闰角之实

沈括所谓“外则为犯”实际暗示了“内不为犯”的“本律”的音律范围。我们以《补笔谈》所述黄钟均四调(正宫、大石调、般涉调、大石角)用声为例,就能见得沈括“内不为犯”(即张炎所谓“本律”)的音律结构。

表6《补笔谈》燕乐调黄钟均四调调头与用声Ⅱ(25)表中“□”标注的是各调的杀声。

黄钟均的正宫、大石调、般涉调用律为传统的正声音阶七律,其生律次序为:黄钟、林钟、太簇、南吕、姑冼、应钟、蕤宾。而大石角以同均前七律为基础至蕤宾再生大吕一律,即生律次序为:黄钟、林钟、太簇、南吕、姑冼、应钟、蕤宾、大吕。角调用到八律,这在传统八十四调理的“一均七律”的范式中,大石角的用声算是成近五度关系的两均的叠加。即黄钟均的:黄钟、林钟、太簇、南吕、姑冼、应钟、蕤宾七律;林钟均的:林钟、太簇、南吕、姑冼、应钟、蕤宾、大吕。那么上面的大石角究竟是属于哪一均呢?关于这一问题《补笔谈》有明确回答,即所谓“大石角同此,加下五,共十声(八律)……外则为犯”的说法,这实际上是将大石角归为正宫、大石调、般涉调的同均之中。《补笔谈》所载燕乐二十八调的其他六均中宫商羽调与角调的用声,都采用这一说法,这里不再赘述。

依据宋以前的传统乐学理论来分析燕乐角调用八律的问题,我们至少可以得出这样的结论,《补笔谈》中的角调,名义上与同均的宫、商、羽调同属一均,而杀声却在正角音位高纯五度的音位上。角调杀声这样调式终止方式,其旋律走向叫作“不完全终止”或称“开放式终止”,音响听觉上有段落感,但又欠缺完满感。角调“更立一声”成八声,便使得与本均宫、商、羽调同属一均的角调杀声,既成为角调的不完满终止,又构成转调的关键音。如本属于黄钟均的大石角(对应姑洗律),而其杀声在应钟律。如果在黄钟均七律之外在加大吕一律,就达成转向林钟均的动势,这样一来应钟律的大石角杀声就可能成为林钟均的正角调的杀声。但在名义上,这一角调仍然属于黄钟均,而不属于林钟均。

燕乐由隋唐到宋,宫调系统的转调已经相当丰富与复杂。《补笔谈》曰:

今之燕乐只以合字配黄钟……紧五字配夹钟清。(法)虽如此,然诸调杀声,亦不能尽归本律。故有祖调、正犯、偏犯……又有寄杀、侧杀、递杀、顺杀。凡此之类,皆后世声律渎乱,各务新奇,律法流散。然就其间亦自有伦理……(26)[宋]沈括:《梦溪笔谈·补笔谈》,文渊阁《四库全书》(子部·补笔谈·卷上),上海:上海古籍出版社,2003年。

从沈括“(律法)虽如此,然诸调杀声,亦不能尽归本律”的议论,可以想象当时的燕乐调丰富的“犯调”实践。

结 语

通过上述文献考察及乐律分析,我们可以对北宋燕乐的角调得出以下几点初步的结论:

1.从《景佑乐髓新经》中二十八调的正角调与变宫调(或称闰角)的命名规则来看,它的正角调与变宫调(闰角),同时存在,其功用可能有所不同。

2.《梦溪笔谈》中燕乐的角调“杀声”概念,出现在燕乐宫商羽三调同律音转调(今称“同主音转调”)的理论前提中。沈括讲的角调“杀声”不在正角音位,而在正角的上方五度音上。“闰角”虽其杀声在同均的变宫音位上,但一定不是指的变宫调。

3.《宋史》载“角调用八声”,其杀声在正角音位高纯五度的音位上,构成了祖调的“不完全终止”,致使与本均宫、商、羽调同属一均的角调杀声,成为了转调的关键音,而可能发生的趋势,正如《宋史》所言“俗(乐)又于七角调各加一声,流荡忘反,而祖调亦不复存矣。”

4.宋人多说无角调。姜夔《大乐议》、张炎《词源》均持此说。可是在旋宫理论中又谈论角调,宋代大多数角调又都是闰角。总体来看,燕乐祖调的闰音就是异均相犯的中介音,角调以闰角杀这样一种角调的不完全终止形式,存在于犯调之中。蔡元定讲一律收四声,不收正角而收闰角也不过是这一原因了。正因为角调依双均相犯之势而存,所以宋人说“无(正)角调”,应该是指“无(在一均之内)独立存在的角调”(27)郑荣达:《蔡元定乐律理论研究一》,《中国音乐学》1995年第1期。。