高中生网络欺凌与心理健康:网络社会支持的调节作用陈启刚

2019-09-18谢莉李娟

谢莉 李娟

〔摘要〕采用问卷法对430名高中生进行调查,考察了高中生网络社会支持在网络欺凌和青少年心理健康间的调节效应。结果发现:(1)在控制了性别、年龄、父母受教育程度后,高中生网络欺凌显著负向预测高中生心理健康;(2)高中生网络社会支持在网络欺凌与心理健康间起完全中介作用。

〔关键词〕网络欺凌;网络社会支持;心理健康;高中生

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2019)24-0004-05

据第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止到2018年6月,我国网民规模达8.02亿,互联网普及率达57.7%。分年龄阶段来看,10~39 岁群体占总体网民的 70.8%,其中20~29 岁年龄段的网民占比最高,达 27.9%;10~19 岁群体占比为18.2%;10岁以下群体为3.6%;19岁以下大约有1.74836亿人。根据教育部2018年发布的《各级各类学历学生教育情况》,共有中小学在校生1.85948718亿人。以 2018 年 19 岁以下网民数与中小学在校生人数相比,中小学生中网民占学生总数的 94.02%。当然,实际情况应该比这个比例略低,但可以肯定,中小学生中大部分都是网民。因此,不难判断网络对绝大部分中学生的学习生活是有很大影响的。同时,校园欺凌是一个值得注意的问题,中国青少年研究中心的数据显示,“偶尔被欺负”的学生占到了32.5%。随着网络的飞速发展,传统的校园欺凌表现形式也开始发生变化,网络欺凌进入我们的视野。高中生正处于自我同一性建立的关键阶段,即将面临高考,对他们的心理健康必须加以重视。本研究以安徽省一所高中的学生为被试,探讨网络欺凌与心理健康的关系,并检验网络社会支持的调节效应。

一、引言

(一)网络欺凌的定义及特点

网络欺凌是一个新现象,随着网络的普及,网络欺凌在世界各国频繁出现,发生比例较高。美国网络欺凌研究中心2014年调查报告指出,34.6%的青少年曾受过网络欺凌;英国国家儿童协会2005年发现,20%的青少年曾遭遇以电子通讯设备传播的欺凌,同时其他各国、各地区也都有相关的数据。

网络欺凌是欺凌的一种新的表现形式。1993年,挪威心理学家欧维斯(Dan Olweus)给出了欺凌的定义:欺凌是一种带有目的性、反复性的攻击手段,并且在欺凌双方之间存在力量的不平衡,也就是说,欺凌意味着有目的、多反复、不平等。我国学者在研究中小学生校园欺凌时将其定义为特殊类型的攻击性行为,是力量较强者对力量较弱者施加的重复性攻击行为。传统的校园欺凌有如下特点:一是欺凌的地点以校园为主,不限校内;二是欺凌双方间存在力量失衡;三是欺凌者有目的性,具有主观恶意;四是对被欺凌者造成了身心伤害。

相较于传统欺凌,网络欺凌的要素发生了变化。首先,网络欺凌超越了空间性,变得更加难以控制。其次,因网络的匿名性使然,欺凌者和被欺凌者之间的力量很难说存在不平衡,被欺凌者甚至有可能不知道欺凌者的具体身份。最后,现实中的欺凌的影响可能经过治疗或长时间后消退,而网络欺凌的信息会长时间保存的性质可能使被欺凌者长期受到伤害。

总而言之,网络欺凌可定义为欺凌者借助互联网技术,通过自媒体、移动通讯设备,在网络虚拟空间对被欺凌者进行攻击的行为。其攻击方式诸如发送恶意的信息,或在网络空间散布其个人信息,或假借他人信息发布一些诽谤内容,促使他人对其进行围攻等。

(二)网络欺凌与心理健康

过去,我们对校园欺凌避而不谈,常用“孩子玩闹”之类的理由糊弄过去,但在近些年的研究中,数据显示,校园欺凌与心理健康是呈高度正相关的。已有研究表明,网络欺凌会严重影响受害者的心理健康,給受害者带来悲伤、挫败、孤独和压力等情绪体验,而这些情绪上的负面影响可进一步导致受害者抑郁、自尊下降、无助感、社交焦虑和自我存在感降低。如果任由其发展,最终长期被欺凌的青少年还可能会产生自杀意念,造成严重后果。研究表明,有同性恋倾向的学生遭受的校园欺凌与其抑郁、自杀倾向呈正相关,与主观幸福感、社会支持呈高度负相关[1]。受欺凌农村学生的学习焦虑比其他学生高出十个百分点,且除欺凌外,其余变量均无显著性差异,证明欺凌本身是心理健康问题的显著影响因素[2]。本研究将聚焦造成中学生心理问题的重要因素——欺凌,尤其是易被学校和家长忽视、更隐蔽的网络欺凌。

当然,网络是一把双刃剑。网络欺凌会造成学生心理问题;但同时也有学者认为,互联网提供的社会支持(即网络支持)对青少年心理健康有积极的促进作用。换句话说,若是发挥网络支持的积极作用,在一定程度上便可预防网络欺凌,两者此消彼长。在中学生网络欺凌对心理健康的影响中,网络支持所起的是调节的中介作用。

(三)网络社会支持的调节作用

社会支持是指来自社会各方面,包括家庭、朋友、同事、政府等个人或组织给与个体精神、物质层面上的帮助和支援,反映人的社会关系的质量与密度。与之类似,网络社会支持则是个体受到的来自网络层面上的支持情况,互联网既有满足人们信息摄入需要的功能,也可满足人们的人际情感沟通。我们将网络支持对青少年产生的影响划分为四个维度,按影响程度排序分别为信息支持、友伴支持、情感支持、工具性支持[3]。网络社会支持对个体健康也具有积极作用,它可以降低个体抑郁水平,缓解各种疾病和障碍造成的社会心理影响。此外,有研究指出,网络社会支持和现实社会支持显著正相关,网络社会支持是现实社会支持的有益补充,社会支持能调节负性生活事件及其导致的不良结果间的关系,网络社会支持在两者间也同样起作用。网络使用者以电脑网络为媒介进行交流,逐渐形成网络上的社会支持, 通过即时通讯软件、论坛和社交网络等形式,和他人形成紧密联系,获得与现实友谊类似的友情。网络聊天能够显著提高个体的自尊和社会支持知觉。 在社交网络中,良好的社交反馈有助于青少年增强自尊和主观幸福感,且低自尊的个体可从网络中获取更多社交资源。

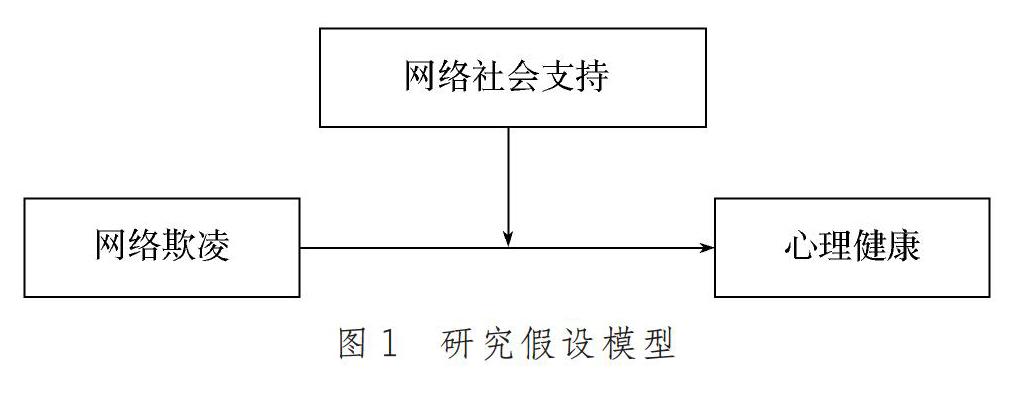

当前,网络欺凌在校园内时有发生,以往的研究多注重学校教育、社会教育和家庭教育,从欺凌者的源头去消灭欺凌,或是致力于在欺凌发生后对学生的心理健康辅导,而忽略了网络本身就有的两面性,没有从网络自身立足,尝试使用网络支持湮没网络欺凌。因此,本研究尝试探寻在网络欺凌与中学生心理健康之间,网络支持是否有一定的调节作用,并力图从该角度入手,扬长避短。综合已有结论及研究假设,本研究提出以下假设模型:

H1:高中生网络欺凌负向预测心理健康;

H2:高中生网络社会支持在网络欺凌与心理健康间起调节作用。

二、方法

(一)被试

采用方便取样法,选取安徽省一所普通高中的学生为被试。共发放问卷480份,回收有效问卷430份,有效率为90.21%。男生246人,女生184人;高一255人,高二175人。被试家庭的父亲和母亲受教育水平在“初中或以下”水平者的比例分别为39.60%和48.00%,“高中或中专”水平者比例分别为20.60%和19.80%,“大学专科或以上”水平者比例分别为20.40%和13.90%。

(二)研究工具

1.网络欺凌问卷

采用Cetin等[4]编制的网络受欺负量表(Cyber victim and bullying scale),该量表共22道题,从网络语言欺凌(如“散布谣言”)、网络伪造(如“未经允许分享私人照片”)、隐藏身份(如“未经允许使用他人的身份信息”)三个维度测量被试的网络受欺凌程度,采用5点计分,从“从不”到“总是”分别计1~5分,得分越高表明网络欺凌水平越高。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.91。

2.心理健康问卷

本研究采用Warren等[5]编制的心理健康量表。该量表在青少年群体中广泛使用,具有良好的信度和效度。量表共15 个项目,从行为参与(如“上课时注意力集中”)、情感参与(如“我在学校里过得很愉快”)和认知参与(如“我认为取得好成绩很重要”)三个维度测量被试的心理健康程度;采用4点计分,从“从不”到“总是”分别计1~4 分,分数越高表示心理健康程度越高。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.87。

3.网络社会支持问卷

采用梁晓燕和刘华山[6]编制的“青少年网络社会支持问卷”。问卷采用5 点计分,共23 个条目,包括四个维度:友伴支持(如“当我感到孤独时,能通过网络向他人倾诉”)、工具性支持(如“我能通过网络与人进行物品交换”)、情感支持(如“有很多人在我的博客、空间、朋友圈留言”)和信息支持(如“通过网络交往,可以从他人那里得到一些学习资料”)。在本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.91。

(三)施测过程和数据处理

主试在征得学校和学生本人同意后,以班级为单位进行团体施测。要求被试仔细阅读指导语,根据指导语的要求认真作答,独立完成。问卷完成时间约20 分钟,所有问卷当场回收。采用SPSS24.0 软件和Process3.1宏程序进行统计分析。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验,对所有变量采用主成分分析法进行探索性因子分析,未旋转的主成分因素分析结果表明,特征根大于1的因子有4个,最大的因子解释的变异量为25.22%,小于40%的临界标准,表明本研究中共同方法偏差的影响不大。

三、结果与分析

(一)各变量的平均数、标准差和相关系数

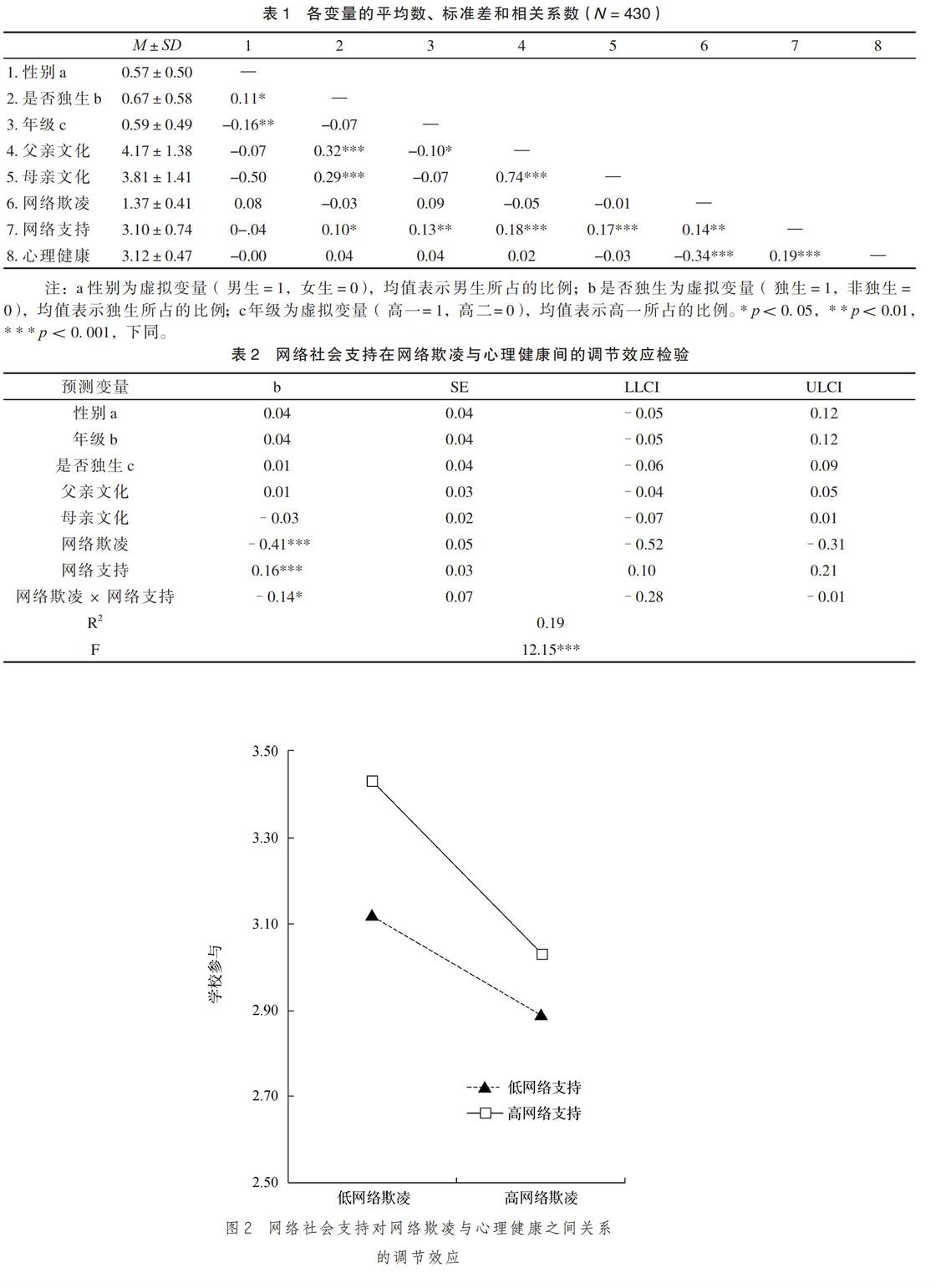

表1列出了各变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果发现:网络欺凌与心理健康呈显著负相关,表明高中生的网络欺凌行为越多,心理健康水平越低;网络支持与心理健康呈显著正相关,表明高中生网络支持程度越高,心理健康水平越高。

(二)网络社会支持在网络欺凌与心理健康间的调节效应检验

在控制了性别、年级、是否独生、父母文化后,采用SPSS 宏程序PROCESS3.1中的模型1检验网络社会支持的调节效应。以心理健康为因变量,网络欺凌、网络支持、网络欺凌与网络支持交互性为预测变量进行回归分析。结果如表2所示,回归方程总体预测显著,所有预测变量可以联合解释结果变量19%的变异,F(8,421)=12.15,p<0.001。具体而言,网络欺凌显著负向预测心理健康(b=-0.41,p<0.001),网络社会支持显著正向预测心理健康(b=0.16,p<0.001),网络欺凌×网络支持显著负向预测心理健康(b=-0.14,p<0.05)。

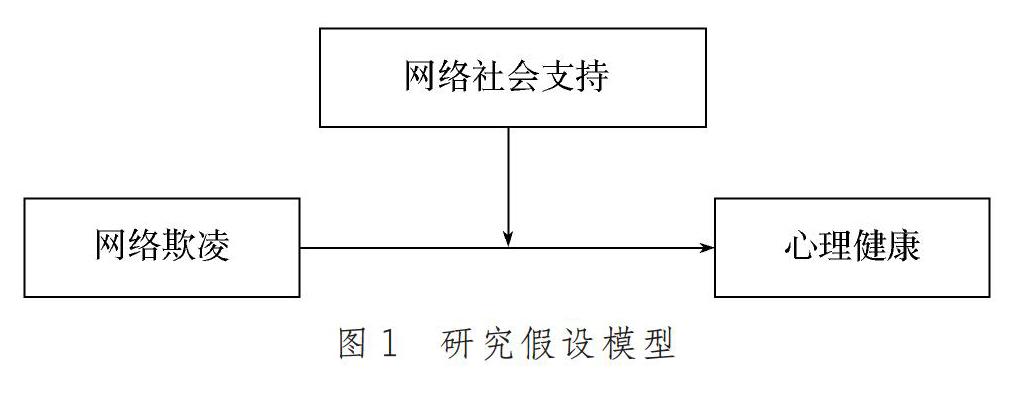

为了进一步揭示网络社会支持调节网络欺凌与心理健康之间关系的具体模式,本研究将网络欺凌按平均数加减一个标准差进行高低分组,绘制简单效应分析图(见图2)。简单斜率检验表明,当网络社会支持水平较低时,网络欺凌对心理健康的负向预测作用显著(B简单=-0.31,SE=0.08,p<0.001),当网络社会支持水平较高时,网络欺凌对心理健康的负向预测作用显著(B简单=-0.53,SE=0.07,p<0.001),但预测强度减弱。因此,网络社会支持在一定程度上缓冲了网络欺凌对心理健康的不利影响。

綜上所述,本研究的假设H1、H2均得到了支持。