精准扶贫中地方政府行为的制度化逻辑分析

2019-09-18袁小平张雪林

袁小平 张雪林

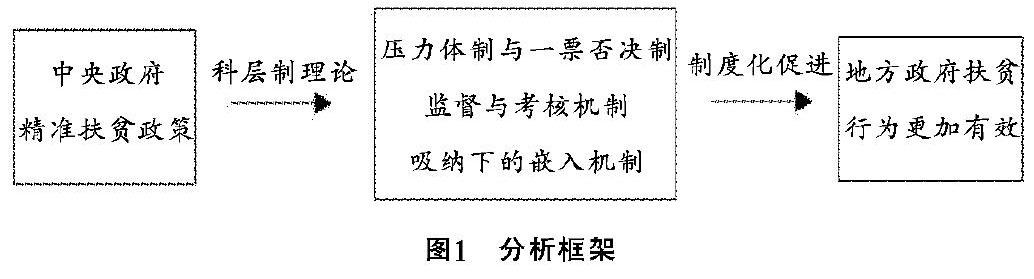

[提 要]地方政府扶贫行为的规范化是提升脱贫攻坚成效的前提条件和重要保障。基于对科层制理论中“压力体制与一票否决机制”、“监督与考核机制”、“吸纳下的嵌入机制”研究,发现其“倒逼趋势、命令链条、反馈及奖惩机制、制度及形式嵌入”是地方政府行为更为有效的制度化因素。探究地方政府扶贫行为的制度化逻辑,从而更好地衔接地方政府与精准扶贫,最终实现精准脱贫。

[关键词]精准扶贫;地方政府行为;科层制

精准扶贫政策在地方政府中的贯彻落实,是脱贫攻坚取得成功的重要条件。2011年国家颁布的《中国农村扶貧开发纲要(2011—2020年)》提出,坚持中央统筹、省负总责、县抓落实的管理体制,明确了扶贫执行主体为县以下(即县、乡镇)地方政府。2014年中共中央办公厅下发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》,强调明确工作职责、完善管理体制,凸显了地方政府将各项政策落到实处的重要性。自2012年至2018年底,我国农村贫困人口已减少至1660万人,贫困发生率下降为1.7%,建档立卡贫困村减少到2.6万个,扶贫开发工作已取得显著成效。这一切大多源于中央政府决策的科学化和地方政府的贯彻执行。由于扶贫对象主要处于农村,因此地方政府成为扶贫任务的主要实施者。总体看,地方政府扶贫行为具有一定的有效性。

然而,与精准扶贫实务的迅速推进相比,我国学术界多从实践角度出发,以地方政府扶贫行为的失效性、实践困境等为研究主题,例如,扶贫目标的偏离与转换[1]、不精准执行[2]、执行悬浮[3]等。对于理论层面上地方政府所取得成就的扶贫行为现状,及其背后的制度化行为逻辑等问题缺少系统而深入的研究,此外,国外学者认为执行问题可被视之为组织问题[4]。因此,有必要从科层制理论视角出发,深入研究地方政府的扶贫行为。

处于科层制体系中的地方政府,大多依据制度化的途径实施扶贫行为。本文将研究对象定位于县级以下(即县、乡镇)的地方政府,将分析的重点放在地方政府扶贫行为的现状及其制度化行为逻辑方面,从科层制理论中“压力体制与一票否决机制、监督与考核机制、吸纳下的嵌入机制”三个方面出发,细致分析精准扶贫中地方政府扶贫行为的制度化因素,从而促进地方政府与精准扶贫的有效衔接(分析框架如图1所示)。

一、文献综述

精准扶贫是一项包含政策、理论、机制及行为等的完整系统[5],其理念的实质在于扶贫主体、扶贫对象、扶贫路径三者的精准定位,从而达到可持续脱贫的目标[6],其中,以地方政府为主导的政策执行主体尤为重要。故各学者着重从以下方面展开研究:

关于地方政府扶贫行为的研究。国内各学者着重从地方政府扶贫行为的特点、行为困境及产生原因、解决对策等方面展开研究。目前我国扶贫工作主要为政府主导模式,精准扶贫过程中地方政府的扶贫行为不仅具有针对性、考核性、实效性的特点[7],而且具有差异性、阶段性、效果性等特征[8]。在行为困境及产生原因方面,已有研究发现,由于行政风险环境的约束,地方政府常采用共谋、变通、申诉等行动策略,以应对上级政策指令[9]。刘碧强等认为,地方政府扶贫行为仍存工作形式化、目标偏离变异、资源配置低效等偏差困境[10]。此外,由于多层“委托—代理”关系、基层监管盲区等的存在,引发措施不准、非法寻租及政策实施偏差等政府失效现象[11]。在解决对策方面,可采取行政吸纳市场的行动策略,缓解基层治理的困境[12];也可从推进互动规则的耦合、促进执行主客体间利益整合及完善执行监督机制等方面,疏解基层政府政策执行的“梗阻”[13]。

关于科层制理论与地方政府扶贫行为的研究。各学者着重从科层制与政策执行、科层制下地方政府扶贫行为两方面展开研究。在科层制与政策执行方面,政府常采用科层制的组织模式推进政策执行。科层制,由马克思·韦伯最早提出,指权力依职能与职位分层和分工、以规则为管理主体的管理方式和组织体系,其不仅具有专门化、等级制、规则化等特征,而且内含理性精神、民主意识等内容,是政府治理的一种重要组织形式[14]。斯贾夫鲁丁(Sy afruddin)和苏拉特曼·努尔(Suratman Nur)等人认为,科层制是执行服务于公共需求的官方机构,其中科层行为是科层组织审查中最突出的方面之一[15]。科层制公共政策执行体制、参与体制、监督和责任追究制度等作用的发挥,深刻地影响着政策执行的过程与结果[16]。科层制下地方政府的扶贫行为方面,各学者主要聚焦于扶贫行为失效展开研究。在压力型科层制下,基层政府扶贫行为存有“共谋”、“规避”及“备考”等样态[17]。吴新叶认为,从治理主体看,精准扶贫主要依靠科层制来推动,且亟需“上下互动”以克服科层制治理线性逻辑引发的负效应[18]。然而,实践中精准扶贫“逆科层化”与“再科层化”的双重逻辑,突显了“行政治理扶贫”的优势[19]。

总之,各学者主要从实践与科层制理论两个层面,阐述精准扶贫过程中地方政府的扶贫行为特征、失效及其优化路径等内容,既可以帮助我们认识地方政府扶贫的缺陷,又可以为地方政府更好地执行扶贫政策提供一定的借鉴。然而,地方政府依然在科层制体系下实施扶贫行为,其必然拥有一定的制度化逻辑,该制度化逻辑是什么?以及如何作用于地方政府?对其会造成什么影响?这些问题缺乏相应的探讨和研究。因而,本文从地方政府所在的科层制本身出发,探究现阶段地方政府的扶贫行为现状及其内在作用机理,以便了解地方政府行为的制度化逻辑,使其扶贫行为更加有效。

二、现阶段科层制下地方政府扶贫行为的现状及特征

地方政府处于科层制之中具有一定的能动性,是扶贫开发的重要实施主体和主要执行者。总体上,我国的扶贫开发工作较大程度地改善了贫困现象,并取得了举世瞩目的成就。现阶段,我国地方政府扶贫行为的现状及特征,主要表现为以下几个方面:

(一)地方政府与中央政府脱贫目标的一致性,体现了贫困治理的理念

现阶段我国扶贫的总体目标为,到2020年确保我国现行标准下贫困人口实现脱贫,贫困县实现摘帽,解决区域性整体贫困。精准扶贫政策内含综合施力的意蕴,不仅要求满足“两不愁三保障”的标准,而且主张中央与地方、政府与社会、扶贫与扶智及扶志相结合,突显了“以人为本”的核心理念。中央政府与地方政府处于同一科层制中,在精准扶贫上升为国家战略的情景下,地方政府也将脱贫攻坚作为本地区的重点和中心工作来看待,以期望脱贫目标的顺利实现。

(二)地方政府脱贫攻坚资金投入的增大,提升了其贫困治理的能力

财政资金是脱贫减贫的“助推剂”,在精准扶贫中具有主导作用。一般情况下,公共财政资金越多,各级地方政府的贫困治理能力越强。据财政部报道,2018年全国一般公共预算支出中的扶贫总支出已达到4770亿元,同比增长46.6%,其中,地方财政扶贫资金高达3709.05亿元。此外,近几年的财政扶贫资金以地方筹措为主,且每年呈上升趋势[20]。由此看出,地方政府扶贫资金投入的增加,在一定程度上增强了其贫困治理的能力。

(三)地方政府供需对接,多样化扶贫项目的并举,满足了贫困治理的多元需求

不同地区的贫困者,具有不同的需求和致贫原因。中央政府各项扶贫文件指出,坚持突出重点、分类指导的原则,根据不同地区的现实情况,实施差异化的扶贫举措,如产业扶贫、教育扶贫、文化扶贫及生态扶贫等多种扶贫项目。地方政府以其较为贴近贫困群众现实生活的功能优势,将中央各项举措与贫困地区及贫困户需求相对接,以满足贫困治理的多元需求。

(四)科层制中地方政府强大动员能力的公众参与,提供了贫困治理的合作平台

2014年8月,国家将每年的10月17日设立为“国家扶贫日”,成为国家广泛动员社会力量参与扶贫的一项重要制度安排。现阶段,不仅中央政府相关政策强调社会力量的参与,而且地方政府扶贫过程中也常采用动员式治理的政策工具和治理策略开展动员助力精准脱贫,并取得了较好效果。地方政府依赖科层制中强大的行政力量,动员并吸纳各类社会组织及社会各界人士参与脱贫攻坚。此外,各项外部监督也为公众参与提供了较好的制度环境和合作平台。

综上所述,地方政府贫困治理理念的一致、能力的提升、多元扶贫项目的实施及强大的动员能力,不仅离不开中央政府的指导,更加离不了其所在的科层制组织。在科层制下开展扶贫工作的地方政府,必然受到科层制所内含的制度化因素的约束。

三、精准扶贫中地方政府行为的制度化逻辑分析

笔者在参与国家精准扶贫工作成效第三方评估的调研中,观察到湖北省F县(该县为深度贫困县)的扶贫实践,发现其是科层制下地方政府开展扶贫的典型案例。因而,本文选择湖北省F县作为分析对象,以实地调研法展开研究,借助科层制理论中的“压力体制与一票否决的干部机制、监督与考核机制、吸纳下的嵌入機制”三个方面,以小窥大地审视我国地方政府扶贫行为背后的深层制度化逻辑。

(一)压力体制与一票否决的干部机制

压力体制与一票否决机制均是基于科层制组织中的“命令—服从”关系而形成的。在精准扶贫中,中央政府、省市政府、县乡镇地方政府,组成了传统意义上的层级组织和命令链条。中央政府处于科层制组织“命令”的一端,拥有一定的资源和行政控制权,而县、乡镇政府处于科层制组织和政策执行的较底端,扮演着“政策执行”的角色。

1.扶贫工作中科层制的压力体制

压力型体制的概念由荣敬本等人较早提出[21]。本文的压力体制主要是国务院扶贫办及上级扶贫机构出于对党和人民的政治及经济承诺,对地方政府下达一定的政策和任务,地方政府在上级的作用下,为实现上级所要求的任务和目标,采取任务的数量化分解和高度物质化的奖惩相结合的管理方法和手段。

处于科层制较低层的县、乡镇干部,大多拥有向上升迁的意愿和能力。客观上,根据国家重大战略要求,扶贫成效在其绩效考核中占有相当大比重;主观上,国家对脱贫攻坚及反腐败的关注和重视前所未有。因此,县、乡镇政府在科层制的主客观环境影响下,会尽可能地依据本地区的实际情况因地制宜地开展扶贫,以做出更好的绩效,从而使自己免受惩罚、获得官位升迁及精神嘉奖。调研时F县的一位工作人员说:“国家对扶贫现在特别重视,当然我们也很重视,我们会贯彻国家的脱贫目标要求,把困难群众放在第一位,把政府下达的扶贫任务做好,争取创新扶贫方式,打赢脱贫攻坚战。”

2.扶贫工作中科层制的命令链

科层制组织的基本特征分为:结构的层级化和高度的规则化。结构层级化主要体现在权力关系的分配和运作上,而高度规则化实际上就是高度理性化、制度化和非人格化。

科层制在组织内部权力结构上呈金字塔状分布。命令链是一种不间断的权力路线。从人员的构成、数量及“命令—执行”关系看,中央政府、省市政府、地方政府(本文的地方政府均指县、乡镇政府,下同)构成了自上而下的上边小、下边大的正三角形;从压力传导机制看,三者组成了锥形的倒三角形(如图2所示)。由此看出,地方政府在命令链条下,形成了自上而下层层监督、自下而上层层负责的态势;此外,上级借助其行政控制权和行政处罚权,也对地方政府造成了一定的压力倒逼趋势,促进扶贫开发的持续深入。如F县的一位工作人员表示:“在国家及省市政府的政策文件指导下,我县也被分派了一定的脱贫任务及指标,即2018年计划完成12个贫困村退出、31619人脱贫,在具体明确的指标及高压推动下,2017年我县取得了较好的扶贫成效,并在全省扶贫成效考核中被评为A类等次。”

在科层制体系的命令链中,具有高度规则化的政策和制度要求。从命令链的形式上看,在中央政府的行政控制下,地方政府必然不敢有懈怠之意。从实践看,扶贫成效考核体系的设置(资金使用状况、地方政府配合度等指标),也为地方政府更好地实施扶贫行为奠定了基础。在命令链条的制度化逻辑影响下,地方政府将监督评估工作与扶贫工作置于同等位置。F县一位工作人员说:“我县都是严格在脱贫攻坚责任书下展开工作的,每年年底都会比较忙,比方说省级交叉评估、财政资金审查等,我们认为这是中央政府对我们一年来工作的审核和认可,我们肯定会像对待扶贫工作一样给予重视。”

3.扶贫工作中一票否决的干部机制

基于压力体制所形成考核指标的评估方式,为“一票否决”的干部机制,即只要某项工作任务未达规定标准,就认为其整年绩效为零,取消其受奖励的资格。2019年中共中央办公厅发出的《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》,明确提出严格控制“一票否决”事项。该通知的颁布从侧面规避了“一票否决”的滥用与泛化,也在一定程度上激励了地方政府和基层干部。例如,政策制度上,F县出台的《精准扶贫问责办法》明确指出,属于6大类44种的问责行为及6种问责方式。实践上,该办法强化了对扶贫领域的监察督导和执纪问责。该县的工作人员说:“2018年以来,我们县共查处扶贫领域违纪违规问题195个,问责284人,在这样的情景下,谁也不会、也不敢去腐败的。”在制度与实践的双重影响下,“一票否决机制”给地方政府带来了巨大的威慑力,使其更加重视扶贫工作。

(二)监督与考核机制

科层制中的监督与考核机制,是确保政策有效执行的重要手段,这一手段需要借助于政府的内部监督(如上级对下级的监督、纪检监察监督等)和外部监督(如媒体监督、第三方评估等)来贯彻落实。其中,外部监督集专家、公民群体等于一体,可从多方面了解政策执行情况,相对更为有效。监督与考核机制既是一种责任机制,也是一种反馈机制。

1.扶贫工作中监督机制的反馈

监督机制能够从“事前、事中、事后”三阶段全方位进行。第三方评估不仅是一种典型的外部监督和评价机制,而且也是一项创新的政府管理手段。在F县第三方评估中,其主要考察贫困村退出及扶贫成效考核工作,属于典型的事后监督。调研时,F县的一名工作人员说:“你们来检查,我们就很紧张,你们是在对我们过去一年的工作成效进行审查,我们可以從中知道哪里做的不好,哪里需要改进。”监督机制的正确运用不应以问责,而应以反馈中的学习和知识生产为导向,避免评估主体与被评估对象间的紧张关系。在科层制理论的监督机制下,评估工作带给被评估对象的并非奖惩而是知识与优秀经验,这能推动地方政府更加努力地做好扶贫工作。

2.扶贫工作中考核机制的奖惩

习近平总书记特别强调“切实落实领导责任”的重要性。实践证明,改善加强扶贫工作的考核和奖惩机制,是切实落实领导责任的制度手段之一。依据《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》可知,针对贫困人口识别及退出的精准度,设置相应的考核内容及指标,并由各类机构负责监督考核。此外,《脱贫攻坚责任制实施办法》明确提出对在扶贫工作中落实责任到位、拥有出色表现的县乡镇政府、第一书记及帮扶责任人,以适当方式予以表彰;而对于那些渎职、贪污腐败及造成不良影响的工作人员,依纪依法追究责任并给予相应处罚。如F县的一名工作人员表示:“2018年5月关于对2017年落实有关重大政策措施成效明显地方予以督查激励的通报,提出我省的扶贫成效较好并给予我县2500万元的奖励。”

(三)吸纳下的嵌入机制

精准扶贫号召村干部、社会力量等的参与,其本身蕴含着行政吸纳治理的机制。在此基础上,科层制也从某种形式上允许了基层治理主体的嵌入。格兰诺维特最早提出“镶嵌”概念,该概念不应仅从经济行动出发,而更应从方法论及因果机制去理解,并将其场域分析与关系网络相结合[22]。由此出发,精准扶贫作为一项公共服务供给,与科层制存有两种类型的嵌入:行政嵌入(即指一种由上而下的外部力量干预或控制,通过政治机制嵌入,其本质仍属科层制的一份子)、村庄内生(即村民自发选举的村组干部嵌入到科层制中,既扮演“受命执行”角色,又扮演“村庄当家者”的角色)[23]。

对于科层制而言,行政嵌入本质上是内生性的制度嵌入,而“乡政村治”的村组干部却属于形式上的非内源性嵌入(如图3所示)。无论何种形式的嵌入,其实质上均承担着科层制的某些功能,并在形式上处于政策执行链条的末端,受到县、乡镇地方政府的行政控制和干预。在驻村干部、第一书记及村组干部力量的嵌入下,进一步助推了地方政府扶贫行为的开展。

1.扶贫工作中第一书记的制度嵌入

2015年国务院扶贫办出台的“第一书记”政策,为我国脱贫攻坚带来了新的制度变革。“第一书记”制度仍然符合韦伯所提的科层制概念[24],在运行逻辑上,采用自上而下的科层化运作方式,推动驻村干部嵌入到脱贫攻坚之中[25]。据《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》可知,驻村工作队由县级党委和政府承担管理并由乡镇党委和政府指导其工作。由此看出,驻村干部不仅在实质上属于科层制,而且在形式上隶属地方政府并处于政策执行的末端。

据《2018年湖北省脱贫攻坚发展报告》得知,全省共选派21534个工作队、78500名干部,实现4821个贫困村全覆盖。调研时,F县的C镇镇政府派驻了16个镇直单位和全镇150余名干部结对帮扶贫困户,并制定了帮扶计划。同时了解到:“该县的驻村工作队,实行乡镇属地管理,而且驻村干部确实给我们带来或多或少的资源,不仅如此,上级政府也会对他们实行相应的考核和奖惩,它们确实有利于地方政府扶贫行为的顺利开展。”

2.扶贫工作中村组干部的形式嵌入

地方政府与村级组织的行政隶属关系是基层行政的常态,村级组织及村干部呈现愈加明显的科层制趋势,如村组干部本不属于科层制,却被施以科层制中的考核与管理机制[26]。在扶贫实践中,村组干部日益呈现出半科层化的特征,即形式上已成为名副其实的“政府官员”,步入“科层”体系[27]。这一特征突显了科层制下,扶贫实践中村组干部的形式嵌入,成为了精准扶贫“最后一公里”的筑路人。调研时,F县扶贫办说:“村组干部是我们扶贫路上的引路人,它们是这里土生土长的人,会给我们开展工作提供很多有用的信息和建议。”在乡村的原生秩序中,村组干部不仅拥有重要的影响力和话语权,而且拥有最实用的实践权力,其发挥着连接地方政府和贫困者的重要作用,并影响着地方政府扶贫行为的推进。

四、结论与讨论

地方政府扶贫行为的规范化是提升扶贫成效的重要保障。地方政府在科层制体系及其内部各种制度化因素的影响下,其现状及特征为:地方政府“以人为本”脱贫目标的贯彻,所引发的贫困者助人自助的现象;地方政府响应中央政府号召,投入大量的扶贫财政资金,所产生的贫困村退出及贫困户脱贫的效果;地方政府以其独特的地理优势,因地因人采用适当的扶贫项目,所导致的供需对接的结果;地方政府凭借其所在科层制拥有的行政权力开展政治及行政动员,从而形成了贫困治理的合作平台。

究其地方政府扶贫行为的制度化逻辑,不仅离不开中央政府的倡导,而且离不开其所在的科层制。中央政府凭借科层制,与省市政府及地方政府形成了一定的组织体系,在该体系各制度化因素的影响下,产生了一定的倒逼趋势。其中,科层制中的“压力体制、命令链”是地方政府开展扶贫行为的前提条件;“一票否决机制、监督与考核中的反馈及奖惩机制”是地方政府实施扶贫行为的制度化动力;“制度及形式嵌入”则是地方政府扶贫行为顺利开展的潜在助力机制。

此外,基于科层制理论的地方政府扶贫行为的制度化逻辑,虽然使得精准扶贫工作得以有效实施。但实践中地方政府与工作人员的“经济人”本性、多元利益均衡、科层制所固有的缺陷,如层级较多、沟通较为困难等因素,也会导致地方政府扶贫行为出现一定的问题。因而,我们在此仅探讨地方政府扶贫行为“一体两面”中,制度上促使其行为更为有效的一面,对其制度上失效因素及其困境的研究尚有不足之处,这也是未来值得继续探究的主题。

[参考文献]

[1]姚迈新.对以政府为主导的扶贫行为的思考——扶贫目标偏离与转换及其制度、行动调整[J].行政论坛,2011,(1).

[2]雷望红.论精准扶贫政策的不精准执行[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,(1).

[3]袁明寶.扶贫吸纳治理:精准扶贫政策执行中的悬浮与基层治理困境[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,(3).

[4]O"Toole M L J, Jr. Toward a Theory of Policy Implementation:An Organizational Perspective[J].Public Administration Review,1979,(5).

[5]刘解龙.经济新常态中的精准扶贫理论与机制创新[J].湖南社会科学,2015,(4).

[6]郑瑞强,王英.精准扶贫政策初探[J].财政研究,2016,(2).

[7]杨秀丽,武菲菲,谢文娜,程禹.精准扶贫过程中地方政府行为、困境及对策研究[J].农业经济与管理,2017,(4).

[8]张飞霞.重庆农村地区精准扶贫过程中的政府行为优化路径研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016,(10).

[9]吕方.治理情境分析:风险约束下的地方政府行为——基于武陵市扶贫办“申诉”个案的研究[J].社会学研究,2013,(2).

[10]刘碧强,陈雪萍.精准扶贫中地方政府行为偏差及其调适路径[J].中共福建省委党校学报,2018,(8).

[11]公丕宏,公丕明.精准扶贫中的政府失效与行为优化[J].学术探索,2017,(11).

[12]王蒙,李雪萍.行政吸纳市场:治理情境约束强化下的基层政府行为——基于湖北省武陵山区W贫困县产业扶贫的个案研究[J].中共福建省委党校学报,2015,(10).

[13]李金龙,杨洁.基层精准扶贫政策执行梗阻的生成机制及其疏解之道[J].学习与实践,2018,(6).

[14]魏娜.官僚制的精神与转型时期我国组织模式的塑造[J].中国人民大学学报,2002,(1).

[15]Syafruddin H,Alwi H B. Behavior Of Bureaucracy In Good Program Policy Implementation In District Bombana[J].International Jounal of Scientific & Technology Research,2015,(4).

[16]高建华.影响公共政策有效执行的体制因素分析[J].学术论坛,2008,(12).

[17]唐丽萍,章魁华.压力型科层制下基层政府精准扶贫政策的执行样态[J].上海行政学院学报,2019,(1).

[18]吴新叶.实施精准扶贫政策需要“上下互动”——与许汉泽、李小云商榷[J].探索与争鸣,2018,(8).

[19]许汉泽,李小云.“行政治理扶贫”与反贫困的中国方案——回应吴新叶教授[J].探索与争鸣,2019,(3).

[20]2019年我国财政扶贫支出会达到多少?[EB/OL].http://www.sohu.com/a/294701660_120093963.

[21]荣敬本,崔之元,王拴正,等.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[22]袁小平.“镶嵌”与“脱域”——对格兰诺维特镶嵌观的再认识[J].南通大学学报(社会科学版),2014,(6).

[23]贺雪峰,仝志辉.论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础[J].中国社会科学,2002,(3).

[24]刘湖北,闵炜琪.科层制的嵌入与执行背离——“第一书记”精准扶贫的实践逻辑[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2018,(5).

[25]张国磊,张新文.制度嵌入、精英下沉与基层社会治理——基于桂南Q市“联镇包村”的个案考察[J].公共管理学报,2017,(4).

[26]欧阳静.村级组织的官僚化及其逻辑[J].南京农业大学学报(社会科学版),2010,(4).

[27]尹利民,项晓华.精准扶贫中的半官僚化:基于Y县扶贫实践的组织学分析[J].贵州社会科学,2017,(9).