地方·景观·记忆:唐代襄阳景观群的文学书写*

2019-09-18何安平

何安平

(华东师范大学中文系,上海 200241)

襄阳位于今天湖北省西北部,在唐代属襄州(襄阳郡),襄州的地理位置极为重要。严耕望先生认为古代中国南北交通有三大主线,“西线由关中越秦岭西段,循嘉陵江入巴蜀。东线由河淮平原踰淮水至长江下游之吴越;汴河既开,即以汴河河道为主线。中线由关中东南行,由河洛西南行,皆至宛(南阳)邓,再循白水流域,南下襄阳,复南循汉水至长江中游之荆楚”[1]1039。而三线之中,又以中线最为重要。隋代开通运河,东线的重要性上升,“然东道去政治中心较迂远,故轻装行旅而南者,尤其南下长江中游及巴蜀、岭南者,仍取中道为多,即行旅之盛仍非汴河水路道所能及。中道之总干线为襄(襄阳)荆(江陵)道,水路并通,可谓中古时代最繁荣之交通路线,商旅繁会,声色之娱最盛”[1]1040。襄阳处于如此重要的交通线路上,其重要地位和繁荣盛况不难想象,唐人的记述可为证明,张九龄《故襄州刺史靳公遗爱碑铭》就说:“江汉间,州以十数,而襄阳为大;旧多三辅之豪,今则一都之会。”[2]993李骘《徐襄州碑》亦云:“襄阳,荆鄂十道之要路,公私来往,充给实繁。”[3]4591-4592也因此,襄阳在唐代诗歌中经常出现①唐代襄阳诗歌已受到部分学者的关注,主要论著有:贾晋华《<汉上题襟集>与襄阳诗人群研究》,《文学遗产》,2001年第5期;马喜瑞《襄阳与唐代诗歌》,河北师范大学硕士学位论文,2011年;张福清、曾苗《论孟浩然襄阳、吴越诗之地理与人文意象》,《中国韵文学刊》,2017年第3期等。,唐诗的书写不仅巩固、强化了襄阳原有的文学形象,还更新和丰富了旧有的意涵,制造了新的历史记忆,增加了历史名城襄阳的文化价值,特别是其中融入了颇具魅力的诗情。

一、唐前襄阳景观群的记忆生成

景观是文化地理学的核心概念之一,“可以分为两大类——自然景观和人文景观”[4]30。英国学者迈克·克朗在《文化地理学》中指出:“我们不能把地理景观仅仅看作物质地貌,而应该把它当作可解读的‘文本’,它们能告诉居民及读者有关某个民族的故事,他们的观念信仰和民族特征。”[5]41所以看似物质形态的地理景观其实蕴含着丰富的文化信息,即使如纯自然的溪水、植物、山洞等也可能被人类活动赋予特定的文化意义。

山水是最常见的地理景观,襄阳最著名的山是岘山。据《元和郡县图志》记载:“岘山,在(襄阳)县东南九里。山东临汉水,古今大路。”[6]528追溯岘山著名化的历程,最重要者无疑是西晋羊祜。羊祜乃一代名臣,最大之功绩当为定平吴策,促成西晋一统天下,在《晋书·羊祜传》中记载颇详,《晋书》为唐人所修,一定程度上代表了初唐时期对羊祜的看法,归纳起来包括以下几个方面:

平吴功臣:本传记载了皇帝对他的评价:“帝执爵流涕曰:‘此羊太傅之功也。’”[7]1023

仁义:“祜立身清俭,被服率素,禄俸所资,皆以赡给九族,赏赐军士,家无余财。”[7]1021吴人也心悦诚服,称为“羊公”,不直呼其名。

良吏:羊祜无论是军事才能还是行政才能都很突出,“帝将有灭吴之志,以祜为都督荆州诸军事、假节。祜率营兵出镇南夏,开设庠序,绥怀远近,甚得江汉之心。……祜之始至也,军无百日之粮,及至季年,有十年之积”[7]1014-1015。

识人之明:上表请留益州刺史王濬监益州诸军事,加龙骧将军,为伐吴做准备。病重之际,又举荐杜预自代,最终完成平吴大业。

文武兼备:除讨吴有功外,还有文章和著作《老子传》传世。

总之,在《晋书》本传中羊祜几乎为一完人形象。如此一“完人”,他与岘山的关系《晋书》记述如下:

祜乐山水,每风景,必造岘山,置酒言咏,终日不倦。尝慨然叹息,顾谓从事中郎邹湛等曰:“自有宇宙,便有此山。由来贤达胜士,登此远望,如我与卿者多矣!皆湮灭无闻,使人悲伤。如百岁后有知,魂魄犹应登此也。”湛曰:“公德冠四海,道嗣前哲,令闻令望,必与此山俱传。至若湛辈,乃当如公言耳。”[7]1020

后来历史确如邹湛所言,羊祜之名与岘山“俱传”,而标志性景观则为“堕泪碑”和羊祜庙,乃襄阳百姓在羊祜去世后所立:“襄阳百姓于岘山祜平生游憩之所建碑立庙,岁时飨祭焉。望其碑者莫不流涕,杜预因名为堕泪碑。”[7]1022杜预是真正完成平吴大业的人,在襄阳时,也曾在岘山立碑,《晋书·杜预传》:“预好为后世名,常言‘高岸为谷,深谷为陵’,刻石为二碑,纪其勋绩,一沈万山之下,一立岘山之上,曰:‘焉知此后不为陵谷乎!’”[7]1031百姓所立为最早的堕泪碑,后西晋名将刘弘又重新立碑,碑文为李兴所撰《晋故使持节侍中太傅钜平成侯羊公之碑》。又据《宝刻丛编》可知梁大同十年(544)又曾重立,“开元间,故碑尚无恙”[8]403。与羊祜相关者还有岘山亭,具体建造情况无法得知,唐人诗文中常见,宋代欧阳修作《岘山亭记》,其中记:“山故有亭,世传叔子所以游止也。”[9]1044博学如欧阳修也无法确知,但此亭因羊祜而建,想必已成历史常识,无论是事实或是想象。

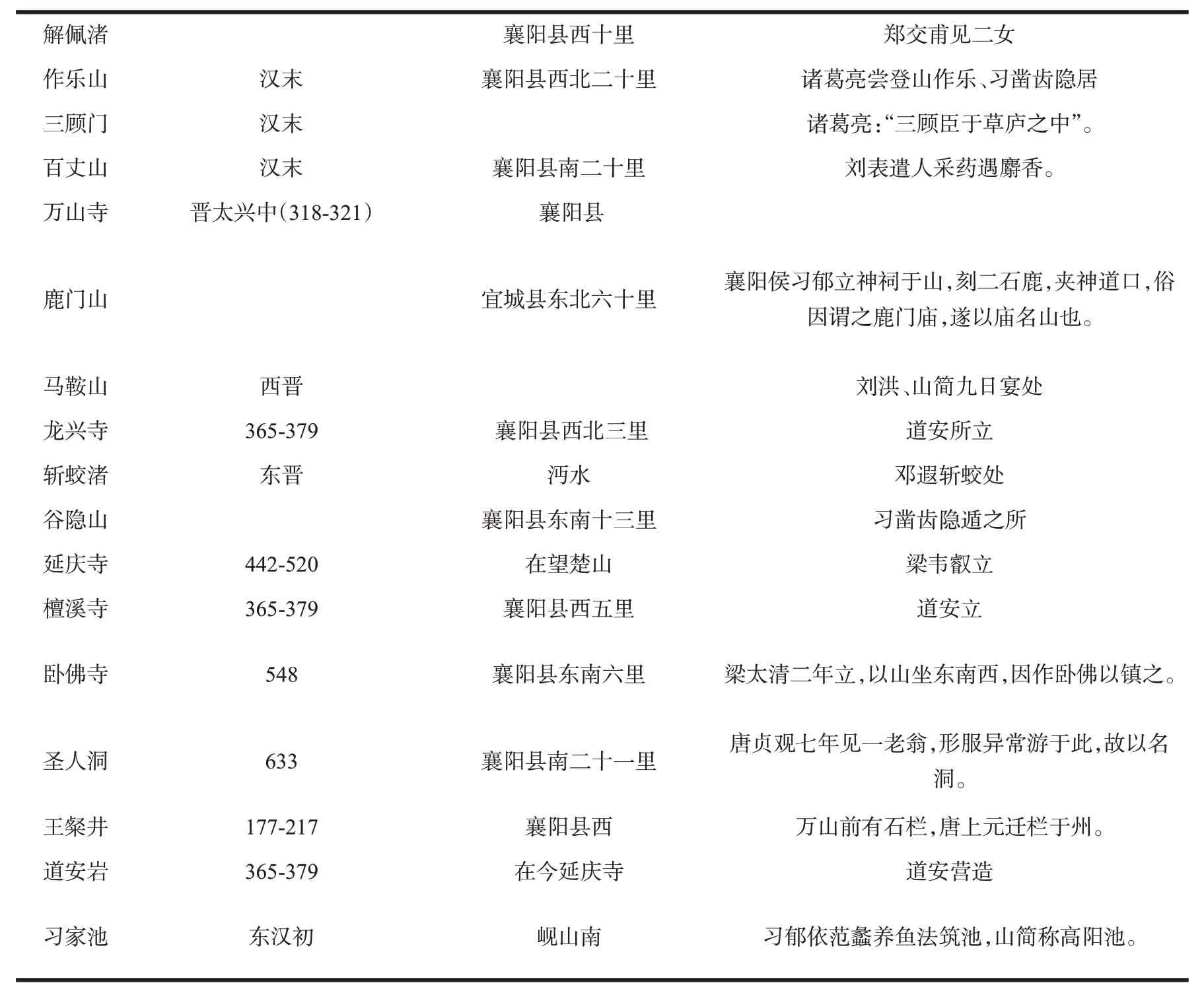

襄阳景观自然以岘山最著名,但岘山不是孤立存在的,它与周边的景观相互映照,形成了景观群(见表1)①本表以《太平寰宇记》《舆地纪胜》等书进行整理,并参考其它文献考订了相关时地。列出者只是主要部分,非全部;时间指景观被命名的时间。,共同塑造了襄阳的文化空间。

表1 唐前襄阳景观群

(续表1)

择其要者,简述如下:

汉水与岘山相邻,行船往来于汉水上的旅人络绎不绝,即使不在襄阳停留,经过襄阳段时,晋以后的文人应该都会想起不远处的岘山和山上的堕泪碑,汉水是扩大岘山记忆的一个独特环境。

襄阳为江水环绕,容易发生水灾,“是以环城之外筑堤以障防之,周四十三里,谓之大堤”[1]1062。由于人员来往频繁,加之当地夜晚聚会、野外郊游的风俗,大堤就成为了襄阳独特景观之一,到了唐代,唐人“更加津津乐道的仍是襄阳的大堤”[10]181。

习家池乃东汉襄阳侯习郁所修建,是著名的私家园林,至东晋习凿齿时依旧存在,习凿齿《襄阳耆旧记》记载习家池的位置:“岘山南八百步,西下道百步,有习家鱼池。”[11]278其来源和特点也有叙述:“汉侍中习郁,依范蠡养鱼法,中筑一钧台。将亡,敕其儿曰:‘必葬我近鱼池。’池边有高堤,皆种竹及长楸,芙蓉覆水,是游宴名处。山季伦每游此,未尝不大醉而还,恒曰:‘此我高阳池也。’”[11]278郦道元《水经注》虽主要参考了习《记》,但更为详细,补充了新的信息:沔水“东南流径岘山西,又东南流,注白马陂水,又东入侍中襄阳候习郁鱼池。郁依范蠡养鱼法作大陂,陂长六十步,广四十步,池中起钓台,池北亭,郁墓所在也。列植松篁于池侧沔水上,郁所居也。又作石洑逗引大池水于宅北作小鱼池,池长七十步,广二十步,西枕大道,东北二边限以高堤,楸竹夹植,莲芡覆水,是游宴之名处也”[12]664-665。后文还记述了山简大醉和时人之歌。习家池由于和岘山临近,本身又享有盛名,是襄阳景观群中很重要的一部分。

唐代之前,岘山景观群的主体已经形成,以上所述只是显著者,其余还有如庞德公、王粲、诸葛亮等名人古迹等,这些前代景观奠定了唐诗的书写基础和唐人的记忆图景。

二、唐代襄阳诗中的景观与记忆

唐前诗人书写襄阳景观的诗歌较少,涉及岘山的如沈约《襄阳蹋铜蹄歌三首》其一有:“分手桃林岸,送别岘山头。”[13]1624杨素《赠薛播州诗》其一有:“岘山君倘游,泪落应无已。”[13]2678前者点出岘山常是送别之处,后者则用了岘山堕泪碑的典故,对于岘山及邻近景观还没有充分的关注。唐代诗人多有漫游经历,在广袤的大唐版图上行走四方,襄阳处于交通要道,曾路过或短暂停留襄阳者不可计数,由此也产生了关于襄阳景观群的众多诗篇。

襄阳历史悠久,拥有丰富的人文和自然景观,但在人们的记忆中,各种景观的地位是不同的,有的会突出,有的则会潜藏,那么在唐人的普遍记忆中,襄阳景观中哪些得到了特别的注意呢?可从三首诗得到初步的判断,第一首是徐安贞《题襄阳图》:“画得襄阳郡,依然见昔游。岘山思驻马,汉水忆回舟。丹壑常含霁,青林不换秋。图书空咫尺,千里意悠悠。”[14]1228此为题画诗,画中的襄阳城当然不是地图,画家不需要细致绘出襄阳的每一处,只要将最具特点的景观画出即可,从徐安贞的诗中可以知道,他自己到过襄阳,看到《襄阳图》勾起了对往日的回忆。若进一步推测画中内容,则岘山与汉水是画家着重表现的,而这也是诗人印象最深刻的。第二首是李颀《送皇甫曾游襄阳山水兼谒韦太守》:“岘山枕襄阳,滔滔江汉长。山深卧龙宅,水净斩蛟乡。元凯春秋传,昭明文选堂。风流满今古,烟岛思微茫。白雁暮冲雪,青林寒带霜。芦花独戍晚,柑实万家香。旧国欲兹别,轻舟眇未央。百花亭漫漫,一柱观苍苍。按俗荆南牧,持衡吏部郎。逢君立五马,应醉习家塘。”[14]1365李颀送友人游襄阳,诗开篇即提到岘山和汉水,可见二者的重要,后面为襄阳的名人古迹和自然风景,全面展示了一位唐代诗人心目中的襄阳景观图。第三首是张潮《襄阳行》:“昨见襄阳客,剩说襄阳好无尽。襄汉水,岘山垂,汉水东流风北吹。……襄阳传近大堤北,君到襄阳莫回惑。大堤诸女儿,怜钱不怜德。”[14]1160诗中襄阳客眼中的襄阳极好,他特意提出来的是岘山和汉水,让人留恋的还有大堤上的美女。总之,在唐人的记忆图景中,岘山与汉水是襄阳的标志性景观,而岘山是襄阳独有,因此更具特色,相关的诗歌中承载着诗人们的情感与记忆。

岘山之上最著名的是关联羊祜和杜预两位名人的堕泪碑,自然也是唐诗书写的焦点。唐高宗调露元年(679)陈子昂出蜀进京,路经襄阳,作有《岘山怀古》:“秣马临荒甸,登高览旧都。犹悲堕泪碣,尚想卧龙图。城邑遥分楚,山川半入吴。丘陵徒自出,贤圣几凋枯。野树苍烟断,津楼晚气孤。谁知万里客,怀古正踌蹰。”[14]912诗人远离家乡,客寄他方,非为官职俸禄,只是胸怀远大抱负,希望能够建功立业,所以在看到堕泪碑时心生悲慨,陈子昂之悲与襄阳百姓怀念羊祜的情感不同,百姓心中这块碑石是为纪念羊公在襄阳的善政,具有地方性,而对陈子昂来说,堕泪碑更像是功绩碑,在他脑海中引起的记忆画面应当是羊祜在此与东吴对峙,最终献上平吴策,助西晋完成统一的煌煌功业。这从“尚想卧龙图”也能看出,诸葛亮在襄阳向刘备陈述“隆中对”,预见了后来天下三分的局面,从此离开隆中,后成为蜀汉丞相,功勋卓著。陈子昂自己现在就在先贤成就功业的地方,对未来似乎却没有信心,名为怀古实则忧今。登山观碑、感功业未成者还有张九龄,大概在开元六年(718)他自韶州入京任左补阙,途经襄阳,作有《登襄阳恨岘山》:“昔年亟攀践,征马复来过。信若山川旧,谁如岁月何。蜀相吟安在,羊公碣已磨。令图犹寂寞,嘉会亦蹉跎。宛宛樊城岸,悠悠汉水波。逶迤春日远,感寄客情多。地本原林秀,朝来烟景和。同心不同赏,留叹此岩阿。”[14]603①此诗系年有开元六年和开元二十五年两说,见熊飞《张九龄集校注》,北京:中华书局,2008年,第120页。本文取开元六年,辨析见顾建国《张九龄年谱》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第88页。张九龄对岘山并不陌生,往年已多次攀登,堕泪碑想必是每次必会观看的内容,也是山中唯一可以联系数百年历史的物质性存在,尽管已经磨损。他也和陈子昂一样,将诸葛亮和羊祜相对提出,感慨岁月流逝,无论是诸葛亮的“令图”,还是羊祜的“嘉会”都成为了往日的历史,似乎只有山川依旧,汉水悠悠,但最后一句却表明自己与他们同心,此心为何?一方面是期待此次入京能够施展才能,成就功业,另一方面又希望可以悠游山水,超脱世俗功名的追求,从本年张九龄的处境看,他被征召回京,所任补阙之职虽官品不高,但却是天子近臣,有着良好的发展前景,所以当在岘山看到碑石古迹时,他记忆中羊祜、杜预的事迹必然会被激活,生出建功立业之心,超脱之意也就难以占主要地位。登山观碑,生功业心,不是陈子昂、张九龄等特殊个案,当是一种普遍的情绪,贯休《送卢舍人三首》其一有句诗非常明确:“劝君不用登岘首山,读羊祜碑,男儿事业须自奇。”[14]9335劝朋友要自我努力,成就事业,不要像其他人一样只是登山,在读到羊祜碑时感慨、崇仰前人,也就从反面说明,大部分唐代文士被堕泪碑勾起的记忆正是“男儿事业”。堕泪碑树立在岘山,不同的人在不同的境遇下,因各自思想的差异,在面对堕泪碑时,被调动的记忆是不一样的,除以上陈、张的功业记忆外,还常引起诗人对羊祜仁政的历史记忆,也举两诗为例。李涉《过襄阳上于司空頔》:“方城汉水旧城池,陵谷依然世自移。歇马独来寻故事,逢人唯说岘山碑。”[14]5432贞元十四年(798),于頔任襄州刺史、山南东道节度使,《旧唐书·于頔传》记载:“吴少诚之叛,頔率兵赴唐州,收吴房、朗山县,又破贼于濯神沟。于是广军籍,募战士,器甲犀利,僴然专有汉南之地。小失意者,皆以军法从事。因请升襄州为大都督府,府比郓、魏。时德宗方姑息方镇,闻頔事状,亦无可奈何,但允顺而已。頔奏请无不从。于是公然聚敛,恣意虐杀,专以凌上威下为务。”[15]4130可见于頔在襄阳施政和羊祜的仁政正好相反,骄横跋扈,十分残暴,李涉经过襄阳,人人只说岘山碑,就因岘山碑蕴藏着历史上仁政的记忆,谈论过去是对当下的不满,李涉诗借此讽刺于頔的暴政。任翻《经堕泪碑》:“羊公传化地,千古事空存。碑已无文字,人犹敬子孙。岘山长闭恨,汉水自流恩。数处烟岚色,分明是泪痕。”[14]8334从诗题就能看出,诗中内容是由堕泪碑直接引发的,任诗正面歌颂羊祜在襄阳的仁德,堕泪碑上文字虽然磨灭,但后世的敬仰依旧不变,襄阳的山水也永远会保留对羊公的记忆。岘山风景秀丽,故常是送别、宴游之地,有唐三百年,登临者多不可数,每一次上山都是对历史记忆的一次召唤,一次次的回忆塑造了岘山和襄阳的文化意义。

途经襄阳的人登岘山而外,对于城外的汉水也都有很深的印象,最大的特点是清与广。《诗经》中已有“汉之广矣,不可泳思”的感叹,唐诗中数见不鲜,最有名的当是王维《汉江临泛》:“楚塞三湘接,荆门九派通。江流天地外,山色有无中。郡邑浮前浦,波澜动远空。襄阳好风日,留醉与山翁。”[14]1279中间四句极言汉水之广阔浩渺,《送友人南归》亦言“连天汉水广”,足见汉水在王维心中之形象。王维外,还可举出多例,如刘长卿《送李录事兄归襄邓》:“汉水楚云千万里,天涯此别恨无穷。”[14]1566皎然《送颜处士还长沙觐省》:“天寒汉水广,乡远楚云深。”[14]9235汉水之清也是唐人的共识,武元衡《夏日别卢太卿》:“汉水清且广,江波渺复深。”[14]3550将清与广并提。李白形容汉水,不直写其清,多以“绿”来表现,如《襄阳曲四首》其三:“岘山临汉江,水绿沙如雪。”[14]1701白居易则用绿的近义字“碧”,《和思归乐》:“汉水照天碧,楚山插云青。”[14]4681《游襄阳怀孟浩然》:“楚山碧岩岩,汉水碧汤汤。”[14]4776①据谢思炜《白居易诗集校注》卷九,“碧汤汤”金泽本作“清汤汤”。北京:中华书局,2006年,第760页。胡曾《咏史诗·汉江》同用“碧”:“汉江一带碧流长,两岸春风起绿杨。”[14]7422但是大部分诗人还是直接用“清”字,杜甫《送樊二十三侍御赴汉中判官》:“萧索汉水清,缅通淮湖税。”[14]2272韩翃《送郢州郎使君》:“暮雪楚山冷,春江汉水清。”[14]2744元稹《襄阳道》:“汉水清如玉,流来本为谁。”[14]4476李德裕《南梁行》:“江南郁郁春草长,悠悠汉水浮清光。”[14]5398

襄阳景观在唐代被诗歌书写者当然不止岘山和汉水,其他如习家池、谷隐寺、王粲井等均见之于唐诗,但重要性不及以上一山一水,姑且从略。

三、孟浩然与襄阳景观记忆的更新

唐代襄阳的著名人物不少,如恢复李唐天下的宰相张柬之,在唐代政治史上具有突出地位,但从文化角度而言,无疑孟浩然最为重要,他一生大部分时间在襄阳度过,诗歌中涉及襄阳者很多,由于他的诗名在当代和后世都极高,连诗仙李白都对之钦佩不已,《赠孟浩然》称:“吾爱孟夫子,风流天下闻。……高山安可仰,徒此揖清芬。”[14]1731因此,他的襄阳景观书写对襄阳意义非凡,不仅展现了旧有景观的诗意,还增加了新的内容,特别是“孟浩然”本身,成为了之后襄阳最重要的文化景观。

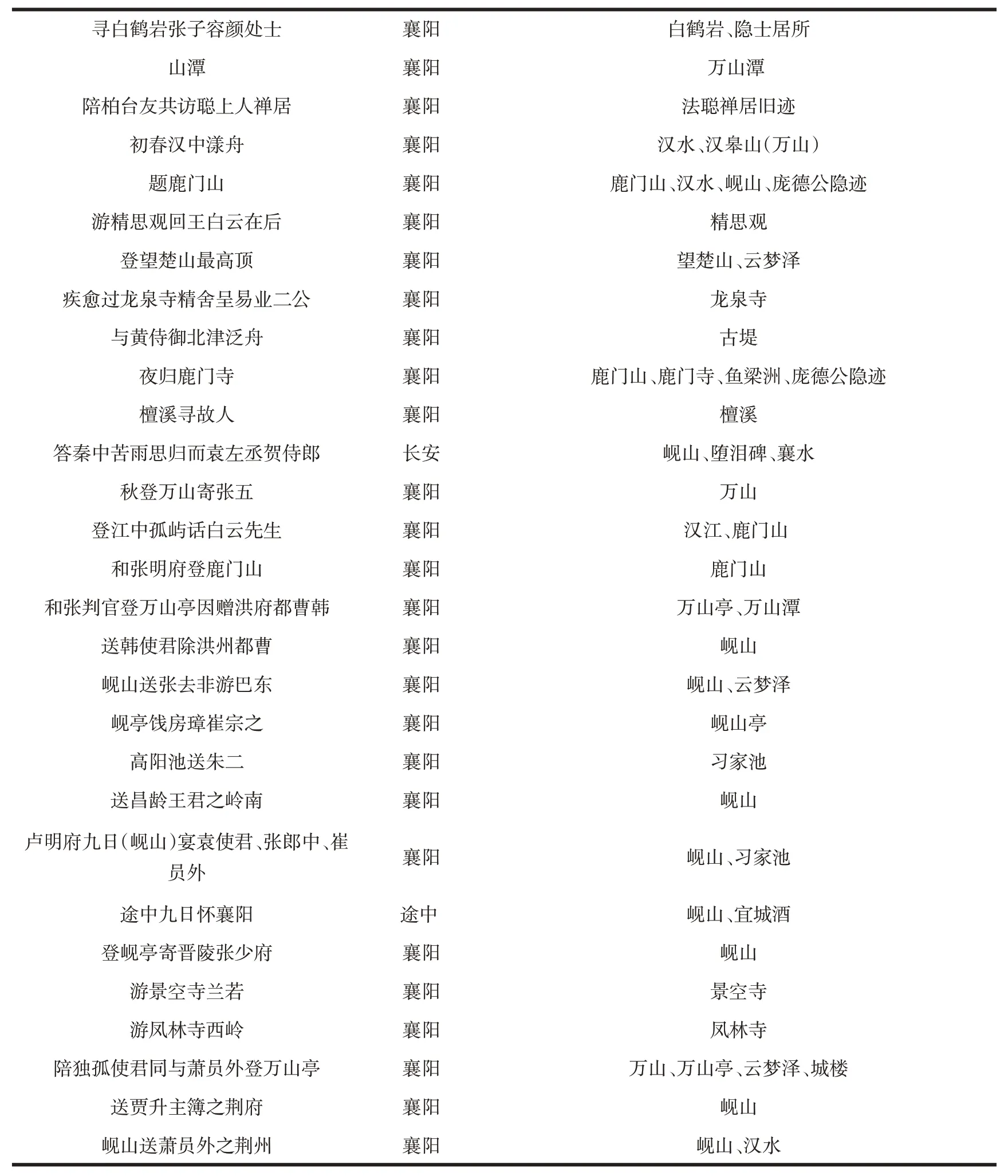

为清楚考察孟浩然诗中的襄阳景观,列表如下(见表2)②廖宜方曾统计过孟浩然二十六首地方诗中的人物和地标,本文有所参考,但方法、内容、目的并不相同。参见《唐代的历史记忆》,台北:台大出版中心,2011年,第361-363页。另外,统计依据的文本出自《孟浩然集笺注》(增订本),上海:上海古籍出版社,2013年。:

表2 孟浩然诗中襄阳景观

(续表2)

通过以上表格可见,诗中出现襄阳景观的诗歌绝大部分都是在襄阳创作的,只有两首例外,一在长安,一在旅途中。襄阳是孟浩然的故乡,他对故乡风物自然非常熟悉,在襄阳的创作都是“就近取材”,富有地方特色,诗中景观以山水、胜迹为主,岘山最为突出,是孟浩然经常登临之处。《与诸子登岘山》:“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑尚在,读罢泪沾襟。”[14]1644此诗不去细致刻画岘山的自然风景,而是放眼古今历史,把自己也置于其中,成就巨大功业的羊公都不免烟消云散,唯有纪念他的石碑能存于世,何况平凡如吾辈,诗人读碑流泪不仅是回忆历史,也在感慨未来,《唐诗意》言:“羊公百世后能令人思,以比己之他日,可有人思之否,意在及时修德,正风也。”[16]533“修德正风”或为后人猜想,然他日之思确实如此。孟浩然是襄阳名士,和当时文人士大夫多有交往,因此常参与岘山的宴游和送别,在这些特定的场合下作有不少诗歌,诗中不免要写到岘山,如《岘山送张去非游巴东》:“岘山南郭外,送别每登临。沙岸江村近,松门山寺深。”[14]1661说明岘山的地理位置、人多登临的原因和山上目见的景象。《登岘亭寄晋陵张少府》:“岘首风湍急,云帆若鸟飞。凭轩试一问,张翰欲来归。”[14]1666亦述山巅所见,以此激发同乡友人张子容的思归之情。《岘山送萧员外之荆州》:“岘山江岸曲,郢水郭门前。自古登临处,非今独黯然。亭楼明落日,井邑秀通川。涧竹生幽兴,林风入管弦。”[14]1661所写风景更为细致,还特意点出岘山自古令人黯然神伤的特点。岘山对孟浩然有非常重要的意义,是他襄阳记忆的标志性景观,这从上表中两首作于外地的诗可以看出来,《答秦中苦雨思归赠袁左丞贺侍郎》:“为学三十载,闭门江汉阴。用贤遭圣日,羁旅属秋霖。岂直昏垫苦,亦为权势沉。二毛催白发,百镒罄黄金。泪忆岘山堕,愁怀襄水深。谢公积愤懑,履舄空谣吟。跃马非吾事,狎鸥宜我心。寄言当路者,去矣北山岑。”[14]1659-1660科举失败,诗人羁旅京城,颇有心灰意冷之感,自己已然头发斑白,既然不能在“圣明之时”有所作为,也就只好回乡隐居,在想到故乡时,他用以代指的是岘山和襄水,也即是说,在孟浩然关于襄阳的记忆中,岘山具有突出的地位,从另一首《九日怀襄阳》也可得到证明:“去国似如昨,倏然经杪秋。岘山不可见,风景令人愁。谁采篱下菊,应闲池上楼。宜城多美酒,归与葛强游。”[14]1637诗人怀念家乡,首先想起的就是岘山。

从表格可见万山也是孟浩然襄阳诗歌中的常见景观,据《元和郡县图志》:“万山,一名汉皋山,在(襄阳)县西十一里。”[6]529此山有一“游女弄珠”的著名传说,汉代的《韩诗内传》是最早的记载,张衡《南都赋》“游女弄珠于汉皋之曲”用此典,习凿齿《襄阳耆旧记》:“万山北隔沔水,父老相传,即交甫见游女弄珠之处。”[11]284可证汉晋时期,此传说已广为流布。又有万山潭,据说杜预曾将纪功碑沉于其下,孟浩然《万山潭作》专写万山潭:“垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。”[14]1625这是孟诗名作,刘辰翁《王孟诗评》:“蜕出风露,古始未有。古意淡韵,终不可以众作律之,而众作愈不可及。”[16]524沈德潜《唐诗别裁》:“不必刻深,风骨自异。”[16]524万山潭受孟浩然如此青睐,写诗誉之,自然成为襄阳重要的文化景观。万山在之前的文学书写中仅是神话传说的发生地,被当作故事的背景,在具体的作品里交甫解佩、游女弄珠作为典故经常出现,但万山很少被特别提及,不具有文学个性,经过孟浩然的诗歌描绘后,它已可以成为独立的书写对象,而且孟诗还赋予了其清雅天然的独特诗意。

鹿门山得名与习郁有关,《后汉书》卷八三《逸民列传》李贤注引《襄阳记》:“鹿门山,旧名苏岭山,建武中,襄阳侯习郁立神祠于山,刻二石鹿,夹神道口,俗因谓之鹿门庙,遂以庙名山也。”[17]2777后庞德公在此隐居。鹿门山在孟诗中出现的频率不高,但因为是孟浩然的隐居地,后人也有“孟鹿门”之称,就显得特别重要。孟浩然有《登鹿门山》一首:“清晓因兴来,乘流越江岘。沙禽近初识,浦树遥莫辨。渐到鹿门山,山明翠微浅。岩潭多屈曲,舟楫屡回转。昔闻庞德公,采药遂不返。金涧饵芝木,石床卧苔藓。纷吾感耆旧,结缆事攀践。隐迹今尚存,高风邈已远。白云何时去,丹桂空偃蹇。探讨意未穷,回艇夕阳晚。”[14]1625诗人乘兴而来,由远至近,观赏山中自然美景,寻访先贤庞德公遗迹,游览终日,意犹未尽。孟浩然笔下鹿门山的自然与人文皆有吸引力,尤其是庞德公,品行高洁,自觉远离仕途,是他的精神榜样,他选择此地隐居,也当是有意继承这一隐逸传统。还有《夜归鹿门寺》:“山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。人随沙路向江村,余亦乘舟归鹿门。鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。樵径非遥长寂寥,惟有幽人夜来去。”[14]1630前一首是往鹿门山游览,夜晚离开,这一首则是夜晚回归鹿门山,当明月下照山林之时,诗人又注意到庞德公隐居处,可见对庞公的崇仰。此诗又是名作,南宋陆游还作有和诗《小舟湖中夜归追和孟浩然夜归鹿门歌》,唐汝询《唐诗解》:“此篇不加斧凿,字字超凡。”《唐贤清雅集》:“幽秀至此,直是诗中精灵。”[16]527鹿门山在孟浩然之后还有皮日休隐居,虽也是诗文名家,但其影响不如孟大,对鹿门山的文学塑造也难以和孟浩然相比。

习家池本就是宴游胜地,因为山简曾大醉于此,所以诗中常与醉酒相关,最著名的是李白诗,《襄阳曲》其二:“山公醉酒时,酩酊襄阳下。头上白接,倒著还骑马。”其四:“且醉习家池,莫看堕泪碑。山公欲上马,笑杀襄阳儿。”[14]170《1襄阳歌》:“旁人借问笑何事,笑杀山翁醉似泥。”[14]1715李白写习家池没有具体描写,甚至部分语词都是来自《晋书》的“童儿歌”:“山公出何许,往至高阳池。日夕倒载归,茗艼无所知。时时能骑马,倒着白接。举鞭向葛强,何如并州儿。”[7]1229孟浩然与李白有相同的地方,即把山简和习池当作典故使用,如《冬至后过吴张二子檀溪别业》:“停杯问山简,何似习池边。”[14]1664将友人别业和习家池相比,以表达对友人别业的赞赏;当然也和李白有不同,具体表现在《高阳池送朱二》:“当昔襄阳雄盛时,山公常醉习家池。池边钓女自相随,装成照影竟来窥。红波澹澹芙蓉发,绿岸毵毵杨柳垂。一朝物变人亦非,四面荒凉人径稀。意气豪华何处在,空余草露湿征衣。此地朝来饯行者,翻向此中牧征马。征马分飞日渐斜,见此空为人所嗟。殷勤为访桃源路,予亦归来松子家。”[14]1630此诗采取古今对比的写法,前六句都是古,当为诗人根据文献记载做出的想象,到如今,物非人亦非,繁华不再,只剩下荒凉的景象。孟诗是对习家池的直接书写,从古写来,更有历史感,习池不单是山公醉酒的典故,还是独立的写作对象,而且在之前潇洒欢快的写作传统外,又加入了送别感伤的情调,习池作为文化景观的内涵更为丰富了。

孟浩然对襄阳景观的书写必然会随着他的去世而结束,但由于他诗名甚高,在其身后,每当有人经过襄阳时,“孟浩然”就成了一个新的记忆点,而当有人想起孟浩然时,襄阳又会自然浮现,襄阳与孟浩然可以说是已经难分难解、融为一体了。王维与孟浩然是故交,据皮日休《郢州孟亭记》:“说者曰:‘王右丞笔先生貌于郢之亭。每有观型之志’。”[18]71画艺高超的王维曾在郢亭绘有孟浩然像。开元二十八年(740),王维任殿中侍御史知南选经过襄阳,作有《哭孟浩然》:“故人不可见,汉水日东流。借问襄阳老,江山空蔡州。”[14]1305表达对故人的深切怀念。这因为是友人的怀念,还不足以凸显孟浩然在襄阳的历史地位,其他与孟浩然没有交集的诗人经过襄阳时的怀念更能说明此一问题。中唐诗人陈羽至襄阳作《襄阳过孟浩然旧居》,应是特意前去拜访。白居易贞元十年(794)在襄阳有《游襄阳怀孟浩然》,盛赞孟氏文章“秀气结成象”,“今我讽遗文,思人至其乡”一句清楚说明孟诗流传引发他人对襄阳美好想象的作用。此外还有施肩吾《登岘亭怀孟生》、朱庆馀《过孟浩然旧居》、张祜《题孟处士宅》、贯休《经孟浩然鹿门旧居二首》、齐己《过鹿门作》等,齐己诗中孟浩然已与羊祜并举:“鹿门埋孟子,岘首载羊公。”[14]9466在齐己心中,孟浩然在襄阳历史记忆中的地位堪比羊祜,张祜诗最为极端,称:“孟简虽持节,襄阳属浩然。”[14]5837从历史着眼,诗人认为政治的权力最终还是让位于文化影响力,孟浩然超越了地域限制,他属于襄阳,襄阳也属于他。唐代襄阳树石立碑者不在少数,如在岘山上的唐靳公遗爱碑、唐裴公碑、唐独孤府君碑等,①参见王象之《舆地纪胜》卷八二,北京:中华书局,1992年,第2676页。这些功德碑不见人提及,而孟浩然的“文学碑”却流传久远,此正如曹丕所言:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后。”[19]967

每一个地方都是独一无二的,它独特性的获得离不开本地特有的景观与历史记忆,这二者赋予了地方以历史和文化意义。襄阳因位于交通要道的缘故,在政治与军事上颇受重视,但文化内涵在魏晋之前并不显著,羊祜的到来与堕泪碑的建立使十分普通的岘山一跃变成襄阳景观的代表,羊公记忆也加入到襄阳的历史记忆中,构成最为重要的一部分,在唐人的诗歌书写中被反复歌咏,不断强化羊祜与岘山和襄阳关系。孟浩然的出现是唐代留给襄阳最宝贵的遗产,他的名篇佳作让襄阳在羊祜功业之外多了一份诗意,来往的文人一踏上襄阳土地必然会记起“孟襄阳”,孟浩然无疑是羊祜之后襄阳记忆中最重要的历史人物,以他为主的唐代襄阳景观群的文学书写使襄阳成为了名副其实的诗歌之城,从而具有了重要的文化地位。