近五年高考生物信息题类型分析及备考策略

2019-09-17陈亮

陈亮

2018年10月26日,教育部副部长林蕙青在《中国教育报》的署名文章中强调高考要“加强信息加工、独立思考、逻辑推理、阅读理解、应用写作等能力的考查”,这说明增加信息题的比重也许会成为未来高考命题的新趋势。2019年的全国Ⅱ卷,生物信息题难度明显增加,加大信息题的考查力度,有利于培养学生的科学思维和科学探究能力。

一、近五年高考生物信息题概况

笔者将需要经过考生临场阅读并利用材料中所给条件作答的试题均可归入信息题一类。信息题对学生的知识迁移及快速学习能力有较高的要求,考试大纲中对获取信息能力的要求也很明确:“能从提供的材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题。”生物学科核心素养是学生在生物学课程学习过程中逐渐发展起来的,在解决实际问题时所表现出来的必备品格和关键能力。在核心素养的教育背景下,信息题对于培养学生的科学探究和科学思维也至关重要。

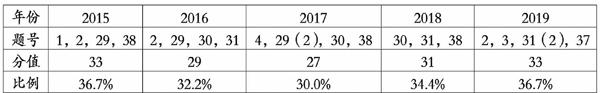

笔者选取了全国Ⅱ卷作为样本,对近五年生物试卷中出现的信息题做了统计(由于遗传计算类题型的特殊性,结果暂未包含),如下表所示:

纵观近年的信息题我们不难发现:(1)分值均在30分上下,约占每年生物试题总分的1/3,其中2019年与2015年持平,并列第一;(2)在选择题、必修主观题、选修主观题中均有信息题分布,其中选修知识点几乎每年都以信息题的形式呈现给考生,这对考生备考具有重要的指导意义;(3)信息可长可短,但阅读量与内容的难度并无直接关系,如2015年第2题中提到的“端粒酶”,虽然材料只有40字,但知识点很多,这在分秒必爭的理综考试中是一个不小的障碍。相反,2016年31题中的“BTB”(即“溴麝香草酚蓝”)相关材料多达159字,但似曾相识的内容使学生理解起来驾轻就熟,试题也能迎刃而解。

那么在了解了全国Ⅱ卷生物信息的宏观规律后,它们在内容上又有哪些微观上的联系呢?

二、近五年高考生物命题热点分析

信息题中的阅读主要分为大学教材类、实验数据类和类比推理类三种类型。根据信息的来源、作用及设计意图,笔者将信息题分为如下几种:

1.大学教材类

最常见的一类信息题,特点是阅读量可大可小,内容是大学教材的“科普化”,因此材料中不可避免地会出现一至多个陌生概念,学生往往需要花费较长时间来阅读和思考并马上学以致用,难度较大。

例1(2019,31节选)通常,对于一个水生生态系统来说,可根据水体中含氧量的变化计算出生态系统中浮游植物的总初级生产量(生产者所制造的有机物总量)。若要测定某一水生生态系统中浮游植物的总初级生产量,可在该水生生态系统中的某一水深处取水样,将水样分成三等份,一份直接测定O2含量(A);另两份分别装入不透光(甲)和透光(乙)的两个玻璃瓶中,密闭后放回取样处,若干小时后测定甲瓶中的O2含量(B)和乙瓶中的O2含量(C)。据此回答下列问题。

在甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者的条件下,本实验中C与A的差值表示这段时间内

; C与B的差值表示这段时间内

;A与B的差值表示这段时间内 。

分析:本题的知识背景来自生态学中测定生态系统的初级生产量的“黑白瓶法”,学生需要在最短时间内分析出黑瓶测呼吸、白瓶用来测净光合,但对于没有复习过此类问题考生难度很大。

又如2019年第3题的知识背景选自生物化学中广为人知的“化学渗透假说”,即H﹢浓度差为ATP合成酶的工作提供动力,材料中的“H﹢-ATPase”“保卫细胞”等名词及相关实验方法学生读起来干扰性很强。再如,2018年31题中难倒众多考生的“恐惧生态学”等,理解起来同样困难重重。

有些题目即使文字量较小,但也足以让应试者顾此失彼,典例仍为2015年第2题的“端粒酶”:“端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链。”“端粒”虽然是“细胞衰老”一节出现过的概念,但教材并未对其做详细介绍,“端粒酶”的工作原理学生更是一无所知,难度可想而知。再如2019年第2题:“马铃薯块茎储藏不当会出现酸味,这种现象与马铃薯块茎细胞的无氧呼吸有关。”背景知识在植物生理学中也有详细叙述:“高等植物在低氧或缺氧条件下,也会发生乳酸发酵,例如马铃薯块茎、甜菜块根等体积大的延存器官,贮藏久了,会有乳酸发酵,产生乳酸味。”

2.实验数据类

此类信息题在光合作用和植物激素类问题中比较常见,特点是没有难懂的陌生概念干扰,以实验设计、自变量、因变量、对照原则等内容作为主要考察对象,难度一般,但在主观题中对语言表述有较高要求:

例2(2017,30节选)将室温(25℃)饲养的某种体温为37℃的哺乳动物(动物甲)随机分为两组,一组放入41℃环境中1 h(实验组)另一组仍置于室温环境中(对照组)。期间连续观察并记录这两组动物的相关行为,如果:实验初期,实验组动物的静卧行为明显减少,焦虑不安行为明显增加,回答下列问题:

(1)实验中,实验组动物皮肤的毛细血管会______,汗液分泌会_________,从而起到调节体温的作用。

(2)实验组动物出现焦虑不安行为时,其肾上腺髓质分泌的激素会__________。

题干中的信息其实只起到举例的作用,问题均围绕学生早已掌握的知识点设置,难度较小,值得一提的是,“肾上腺髓质”来自容易被忽视的教材课后题,可能会令一些考生不知所措。

3.类比推理类

此类信息题同样难度较小,一般出现在选修部分,材料往往与教材“故事情节”雷同,只更换一下“主人公”:

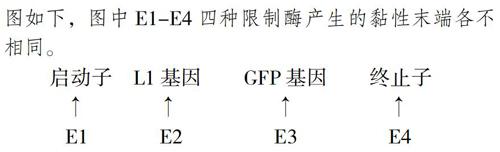

例3(2018,38节选)某种荧光蛋白(GFP)在紫外光或蓝光激发下会发出绿色荧光,这一特性可用于检测细胞中目的基因的表达。某科研团队将某种病毒的外壳蛋白(L1)基因连接在GFP基因的5'末端,获得了L1-GFP融合基因(简称为甲),并将其插入质粒P0,构建了真核表达载体P1,其部分结构和酶切位点的示意图如下,图中E1-E4四种限制酶产生的黏性末端各不相同。

启动子 L1基因GFP基因终止子

↑ ↑ ↑ ↑

E1 E2 E3 E4

回答下列问题:

(2)将P1转入体外培养的牛皮肤细胞后,若在该细胞中观察到了绿色荧光,则说明L1基因在牛的皮肤细胞中完成了________和_________过程。

(3)为了获得含有甲的牛,该团队需要做的工作包括:将能够产生绿色荧光细胞的_____________移入牛的____________中、体外培养、胚胎移植等。

显然,学生即便不知“GFP”为何物,也丝毫不会影响答题,直接把教材内容进行知识迁移即可。再比如2019年的37题,只需把“W”与“纤维素”类比推理就可解决。

基于以上三类信息题的特点及难度分析,如果我们再仔细阅读今年的生物试卷就会发现信息的类型几乎都属于第一类,因此2019年的全国Ⅱ卷虽然信息题分数并未明显高于往年,但难度和阅读量已經明显增大,符合高考命题的指导方向。

三、生物信息题的复习策略

在这种新的命题形势下,教师和学生又该采取哪些行之有效的备考策略呢?除了对生物知识的常规复习,笔者认为针对信息题应该再注意以下两点:

1.教师应该加强对大学教材的研究

如前文所述,未来的高考将以增加信息阅读量和难度为改革方向,而多数的阅读材料必然选自大学教材,教师作为学生学习的引路人和指导者必须首先以终身学习为己任,争做研究型教师,这样才能在分析讲解信息题时做到深入浅出、胸有成竹。

2.学生应该加强阅读和归纳能力的训练

理科综合考试时间紧、任务重,尤其在面对大学教材类信息题时,如果阅读量大、专业名词多,快速理解和提炼材料中的有效信息就显得尤为重要,因此学生复习备考过程中必须有意识加强语文阅读方面的训练。对于实验数据类信息则必须找准实验中的自变量和因变量,这是分析问题的前提。此外,平时也应该多拓展生物知识面,见多识广,遇到各类信息也能不慌不忙,从容应对。

总之,生物是一门依赖理解和记忆的学科,而信息题在高考中又最能挑战考生的能力,教师必须密切关注高考信息题,这样才能在复习备考中立于不败之地。