陈之佛装帧设计探源与发展考略

2019-09-17蔡仕伟汕头大学长江艺术与设计学院广东汕头515063

蔡仕伟(汕头大学 长江艺术与设计学院,广东 汕头 515063)

一、图案之路

陈之佛在1912年投考浙江公立中等工业学校,顺利进入机织科开始接受系统的训练,由于创办人许炳堃是毕业于东京高等工业学校(现东京工业大学)机织科的留学生,接受的是自明治维新以来所提倡的殖产兴业思想和较为专业的系统教育,加上学校创立时已是“癸卯学制”颁布实行之后,兴学方针尤为注重实业教育,因此在办学时就需要足够的人力师资;所以许炳堃在受命创办学校时,为了应对师资不足的情况,特聘请了不少日本教员来华授课,其中任教于机织科的日本教员管正雄尤为重要,陈之佛即是在他的指导下开始接触现代图案设计的知识,对陈之佛的艺术启蒙起到关键的作用。

陈之佛毕业后以优异的成绩留校任教,担任机织技术、织物设计和图案意匠的教学工作,并持续地向通晓照相和风景、人物制织技术的教员管正雄学习,其图案设计理念和实践经验日益精进。1917年,陈之佛和管正雄共同编成了《图案讲义》作为授课的教材,成为陈之佛在图案领域的首部著作,也是我国在图案教学方面最早的教材。1920年,陈之佛在许炳堃的推荐下参加了留日官费生考试被录取,考入日本文部省于明治20年(1887年)创立的东京美术学校,踏上了海外留学之路。该校在明治29年(1896年)开始设立图案科,经过明治35年(1920年)和大正3年(1914年)的两次规程改制后,确立了图案科由工艺图案、建筑装饰图案等两个不同专业方向所组成,陈之佛即是在图案科一部学习工艺图案。课程包括了设计概论、图案概论、设计理论、设计学、构成原理、设计原理等侧重于美术、工艺图案方面,而图案科主任由图案权威岛田佳矣教授担任,教师团队还包括千头庸哉、横山大观、小室信藏等多位优秀的助教授;那么,在长达五年的学习熏陶之下,对陈之佛在工艺美术、图案创作的道路产生了怎样的影响呢?

岛田佳矣之所以被称为日本图案法的创立者,是因为他在工艺美术和图案研究、教育方面的卓越贡献。他早年受到纳富介次郎①纳富介次郎(1844-1918):明治维新时期在工艺教育领域的重要人物之一,历任金泽工业学校、富山县工艺学校、香山县工艺学校校长,文久2年(1862年)曾到上海视察。的影响,于明治20年(1887年)来到纳富介次郎所创立的日本最初的设计机构——金泽工业学校工艺部陶画科就读,之后又在明治22年(1889年)入读东京美术学校,成为绘画科第一期生。有着工艺美术基础的岛田佳矣,在学习传统日本画之时仍致力于图案的研究,力图将传统与现代更好地融合在图案创作中,形成了一套符合日本工艺发展实践和图案教育需要的先进思想体系,所以岛田佳矣在明治35年(1902年)回到东京美术学校任教之后的近30年里,始终引领着日本工艺美术和图案的发展,进而成为工艺图案领域的领军人物。

明治37年(1904年),岛田佳矣和毕业生野口骏尾共同编著了《女子技艺-编物模样图案》,包括有松、樱、藤、菊、梅等五卷,内容涵盖了平假名、片假名、欧文字体和连续图案、花卉、动物、风景等等织物图案。岛田佳矣在序言中写道:“欧美关于手工艺的书籍非常多,而日本在工艺方面已有兴起趋势,却缺乏图案模样的参考书籍,甚至没有人从事这项工作,所以凭借自己多年的经验潜心钻研而编著了这套丛书”。他同时也强调:“欧美流行的织物图案与样式和日本风尚事物这两者应该得到良好的平衡,所以在创造图案时也应考虑到日本的特点,才不致破坏了传统工艺原有的意趣”[1]。岛田佳矣的表述,正是体现了明治维新的主要精神,也就是汲取洋学知识和技术的同时,也要保留日本传统底蕴的“和魂洋才”内涵,这是日本传统工艺技术得以传承延续的关键思想,造就了明治维新施行以来,在文学、美术和工艺等文艺各界一派蓬勃发展、人才辈出的景象。陈之佛就曾在《明治以后日本美术界之概况》一文提到:“图案方面,更有非常的进步,如小室信藏、岛田佳矣、松冈寿、千头庸哉、渡边香涯、广川松五郎等均为斯界之闻人,他如宫下孝雄、矢代幸雄等后起之秀,更不可胜数。到现在日本工艺美术亦差不多与其他美术有同样的进展。尤其近年帝国美术院展览会中设置工艺一部,奖劝激励,因此工艺更见勃兴了”[2]。另一方面,从《女子技艺-编物模样图案》各卷的图案中也可以看到岛田佳矣的理念无论是对图案创造的审美性,还是工艺技术的适应性,都是基于日本情况而重新订定的;其撷取物状的特点加以转化,形成具有装饰意味的图案手法,就是观察写生的基础训练和图案意匠的实际展现。因此,师承于岛田佳矣的陈之佛,必然从日本传统绘画和纹饰图案中吸取养分,还有传入日本的许多欧美、古波斯、古埃及等等已被系统整理的纹样,都成为陈之佛日后在图案设计创作的特点之一。

明治44年(1911年),岛田佳矣以其丰富的教学经验积累,著成《工艺图案法讲义》一书,这册成为图案教育的教科书是由课堂的讲述稿重新整理而来[3],内容包括总说、模样、器形、色彩、一般应用图案等五个篇章,涵盖了图案的定义、范围、目的,图形纹样的形式、变化方法,以及对各式器体的分类和图案配置等方面都有详细的解说。岛田佳矣十分注重图案的基础培养,他认为无论是普通教育或是专业教育,都不能忽视图案方面的训练;而且,唯有对物体形状和构造的认知,对色彩属性和相互关系的了解,才能将工艺和美术良好结合而呈现工艺之美。这正如陈之佛认为,图案之所以得以成立,是包含着“实用”和“美”两个要素,两者若能协调融合,便形成了具有特点的美感。这个观点,陈之佛在1930年出版的《图案法ABC》一书中就有了明确的定义:“美的要素——形状、色彩、装饰。实用的要素——使用上的安全、使用的便利、使用上的适应性、使用的快感、使用欲的刺激。我们要研究图案,就是关于这美和实用两要素上的种种事情”[4]3。此外,陈之佛在1937年出版的《图案构成法》[5]当中也有更简练的表述:“图案是一种美术,对于美的原则和制作的方法等,自由整然的系统,研究者非明确地了解这些不可”。由此可见,岛田佳矣认为图案所应具备的内涵和意义,已深植于陈之佛的思想体系中,而这一脉相承的理念,也为日后的实践工作打下了稳固的基础。

图1 《女子技艺·编物模样图案》,明治37年(1904年)4月,东京国光社出版,岛田佳矣、野口骏尾共著

图2 《图案法ABC》,1930年9月,上海世界书局出版,陈之佛著

二、杂志之变

时间回溯至1925年陈之佛归国①笔者根据陈日红《对<陈之佛年表>中留日学习图案经历的相关考证》一文所述,亦在明治时期《官报》所登录的公告中查实,确定陈之佛在1925年获得毕业证书归国。《官报》第3869号,大正14年(1925年)7月16日。之时,新文化运动所掀起的思想新风已弥漫在社会各界,包括知识分子、作家、画家在内的文艺群体,无不对此展开了前所未有的积极行动。陈之佛创立的尚美图案馆尤为重要,因为承接印染和纺织工厂的花布图案设计工作,正是他在自身图案专业上的重要实践。与此同时,陈之佛也开始为期刊绘制封面图案,而这一载体,也使得陈之佛在装帧领域获得了不凡的成就。

创刊于1904年,由商务印书馆出版发行的综合性期刊——《东方杂志》,是陈之佛书装生涯最先经手的个案,自1925年第二十二卷②《东方杂志》第22卷第1期于1925年1月10日发行,该卷共24期封面图案相同,但陈之佛既在1925年7月才毕业归国;那么,第22卷封面是否为陈之佛所作仍有待深入考证。开始,至1930年第二十七卷止,陈之佛为《东方杂志》创作了近30种封面。这些封面的图案其地域文化多元、题材元素丰富、装饰技巧多样;例如,以壁画形式绘出人民劳动、贵族生活的古埃及形象;以佛陀、恒河女神、神鸟神兽等宗教信仰、神话故事为表现的古印度题材;或用斑驳残片效果以人物、动植物为题材,构绘出家庭、耕作的古希腊生活场景,或是以民间传说为题材,融合了大自然纹样的古代波斯题材,甚或以现代装饰图案风格构成的南美洲印加文化题材。这些图案都是以民族图式的传统样貌为基础,透过线条、块面和色彩的组合搭配,以版画、壁画、岩画、装饰画等,或繁或简的不同图案技巧作为表现;其人物特征、动植物、文字符号到表情、服饰、场景,无一不是经过缜密布局的重构、转化和再造的成果,进而形成了具有个人风格化的图案作品。

从陈之佛为《东方杂志》所创作的这些兼具时代感、艺术性和创造力的封面,就能看出他对不同文化题材以及构图、色彩等方面都具有深入的研究和理解。陈之佛在其重要著作《表号图案》的序言中曾谈到:“考察古时图案,大都含有一种表号的意义。在这类图案的寓意中可以探索当时人民的观念、思想、信仰;在形式上又有趣味的表现而能满足装饰的欲望”[6]。从这段文字可知,陈之佛的图案观是注重文化多元性的,他所赋予的“全球视野、中国气质”不仅体现了《东方杂志》自创刊以来的办刊宗旨,又深化了《东方杂志》是随着时代而求新求变的思想内涵,最终以独特的图案风格将其展现得淋漓尽致,陈之佛的这一系列初试之作,可说是帮助《东方杂志》成功地塑造了崭新的面貌和开放姿态。

图3

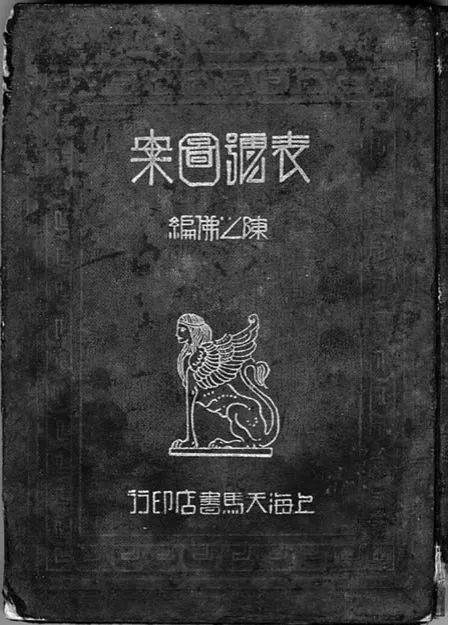

图4 《表号图案》,1934年4月,上海天马书店出版,陈之佛编

《小说月报》创刊于1910年,是跨越了晚清和民国两个时期的著名文学杂志,其内容、文体从鸳鸯蝴蝶派等众多旧派小说题材蜕变至现代主义挂帅的新文学,封面也由保守过渡到先锋观念的表现;而陈之佛在1927年接手时,由郑振铎担任主编的《小说月报》已渐渐转变成一个中西思潮和审美并茂的文艺平台。陈之佛为《小说月报》第十八、十九卷共24期的封面设计中,多使用情状、姿态各有不同的女神、少妇和少女主体形象中,饰以自然景象或花卉植物为元素,所构成的画面无论是抽象或写实,借助水彩、水粉、填色或线描的绘画技巧,显现出或华贵浓重,或清丽淡雅,或青春浪漫,又或是朴实自然的艺术气质;较之体现地域文化的《东方杂志》封面而言,则显得更加年轻化和时代感,这正是因为此时《小说月报》办刊的观念和诉求所致。笔者认为,陈之佛所创作的《小说月报》系列封面,实是回归了工艺图案讲求装饰功能的本源。陈之佛认为构成图案的美,就必须兼备“节奏”与“均衡”两大要素;即把握好构图的“节奏”,图案就会有松紧的韵律感,而有效的组织形状的“均衡”,则能让整体产生调和感。陈之佛在《图案法ABC》里就谈到:“一个形态上虽然具有各种不同的东西,如果能够伴着节奏均衡而生调和,则人的视线必可集注于全体,决不至分及于各部分而生不愉快的感觉。”[4]14我们细观这些运用线和形相互配合所成的图案,无论造型繁简或色彩浓淡,都涵盖着上述所谈到的构成图案的两个要素,无形中已具备了装饰图案的实用性。换句话说,这些封面图案绝大部分都可以应用在其他如印染、金工、玻璃彩绘等工艺技术上,充分发挥了图案的适应性而符合更多元的实用功能,所以《小说月报》的系列封面,足可称为陈之佛的经典作品之一。

1930年,陈之佛辞去了广州美术专科学校的教职工作返回上海,任教于上海美专,亦在上海艺专、南京中央大学兼课;在颇为繁忙的授课情况下,于是年11月仍开始为上海大东书局的《现代学生》杂志创作封面,包括有第一卷第二、四、五、八、九、十期以及第二卷(全卷每期图案相同)等。陈之佛在这份针对中学生和大学生刊物上,一改往日的设计风格,借鉴时下传入国内的西洋表现主义、构成主义和装饰画派的形式语言,以抽象与具象、分割与组合的方式在双色或三色的衬映下,显现出浓厚的现代气息和强烈的视觉风格,可说是陈之佛在吸收国外各种艺术表现形式之后所进行的试验,为当时的学生类刊物创造出令人耳目一新的效果。与此同时,笔者发现另有一册和《现代学生》相仿的杂志,在以往和陈之佛装帧设计相关的文章、年表或作品中却从未被提及,这就是由上海光华书局在1931年1月创刊的《新学生》杂志①《新学生》由上海光华书局出版,汪馥泉任主编,自1931年1月至1931年6月共发行六期。。陈之佛自创刊号即开始为此刊进行设计,无论在版面布局、构图形式、色彩应用或是字体设计方面,既有图案的装饰效果,亦有突出的形式特点,这些表现都与《现代学生》如出一辙。不过,这两本杂志虽以中学生、大学生为目标读者,但陈之佛试图以活泼、洒脱的个性和气质来塑造刊物的年轻形象,但结合了错落多变的图形和自由随性的美术字,却让重新建构秩序所创造的画面显得较为凌乱,尤其文字信息的传达不够突出,所以《现代学生》在第二卷第一号开始,又恢复到封面图形与刊名字体明显区隔的构图方式。

《小说月报》停刊之后,由郑振铎担任主编的《文学》杂志在1933年7月创刊,这本被誉为三十年代最好的文学期刊,其办刊宗旨和思想基因与《小说月报》已有本质上的区别,这是由于时代变迁和文艺环境所导致,而这种具有差异性的实质表现,从创刊号的封面设计就已明显地体现出来。《文学》杂志的创刊号使用几何块面分割来构成图案,包括了轮盘、工厂、火车等具有机械感的工业元素相互交叠,画面布局简洁明快,透发出锐利、硬朗的刚劲气息,这无疑是《文学》杂志阐明其立场和宣言的直观表现。陈之佛自1933年1月的第二卷第一期开始为《文学》杂志设计封面后①笔者根据《文学》杂志的创办时间、封面图案风格进行深入研究,辅以其它文献资料的分析,可确定《文学》杂志第一卷(第一至第六期图案相同)的封面设计者,应为当时任职于生活书店的郑川谷。,他不再使用《现代学生》和《新学生》的图形技巧,而是采用了另一种“隐性”的语言,即以构成主义风格来表现《文学》杂志具有秩序感、稳定感的内在倾向,透过几何形态的解构重组与铺陈排列,则更好地诠释了文艺团体其思潮的蜕变和转换,由此可见,陈之佛对于设计语言的把握和应用是非常到位的。

陈之佛在1933年初开始接手更多书籍方面的工作后,杂志封面设计较不像往常频繁,不过,慕名而来的邀约者仍然很多,如1934年8月创刊的《中山文化教育馆季刊》,该刊以春、夏、秋、冬四季作为季刊期号,自1934年至1937年共发行四卷,由于每卷封面图案相同,陈之佛为此刊设计了四种封面。《中山文化教育馆季刊》以传播孙中山先生思想及中外文化观念为内容,陈之佛似乎刻意在每卷交替时使用不同的中西题材,即第一卷和第三卷采用汉画像的传统图样,而第二卷和第四卷则使用了古埃及和玛雅文化的题材;但无论是古拙的汉唐文化画像砖或是精心布局构成的古文化生活场景,却都带有浓厚的装饰意味,加之厚重的粗宋体刊名,颇能契合《中山文化教育馆季刊》的办刊宗旨,这应该就是陈之佛所希望赋予的刊物气质。此外,老牌书店上海中华书局在1933年1月创刊的《新中华》杂志,是以时事政治为主要内容的期刊,该刊以年度方式更替封面,所以陈之佛设计了1935年1月的第三卷第一期和1936年1月的第四卷第一期等两卷。陈之佛沿用了创刊时的魏碑字体刊名,在原有的画面缀入回纹装饰,再在背景添饰对称的螭龙纹,特别是运用色彩的深浅对比,封面更加沉稳庄重又不失变化。第四卷则更强调了版面分割,除了更换了纹饰也用线描简画表现的古埃及劳动耕作景象,又为《新中华》杂志塑造了一种中西思想兼容的视觉格局。不过,陈之佛为《新中华》所作的封面,笔者认为较之以往的作品却显得单调、沉闷许多,这可能是来自杂志方面的制约,又或是因陈之佛繁忙的工作而未能倾力投入吧。

图5 《现代学生》,上海大东书局出版。《新学生》,上海光华书局出版

1933年11月,创立于南京的中国美术会,是民国时期著名的美术团体之一,会员几乎囊括了当时著名的艺术、美术理论、美术教育和鉴赏领域的人才,至1947年时会员已达350人,陈之佛在成立之初即担任美术会理事之一。1936年1月,中国美术会创办了《中国美术会季刊》,至1937年1月,共发行了四期,陈之佛在每期都有数篇重要的论文发表,如《美术与工艺》(创刊号)、《谈提倡工艺美术之重要》(第一卷第二期)、《应如何发展我国的工艺美术》《工业品的艺术化》(第一卷第三期)和《图案美构成的要领》《重视工艺图案的时代》(第一卷第四期)等等,由此可见,陈之佛对工艺美术和图案方面的推广,除了亲身实践之外,还不遗余力地在各种刊物中进行呼吁和宣导。陈之佛为《中国美术会季刊》设计了第一卷第二期封面,重视传统文化的陈之佛直接使用画像砖图案,但未经过装饰性的设计转化,或许是陈之佛认为画像砖本身已具备了应有的艺术性和装饰性所致。

图6

陈之佛在抗战全面爆发之前,即1937年6月,还曾为北新书局的《青年界》杂志设计过一期封面。《青年界》自1931年4月创刊以来,几乎都由郑慎斋担纲封面设计。该期为第十二卷第一号“日记特辑”,陈之佛运用立体主义手法,绘一青年手举火炬奔跑的形象,图案手法简练,似鼓励刊物的青年读者们应抱持着积极进取的精神,在陈之佛的书装作品中亦属佳作。抗战胜利之后,陈之佛在1946年随中央大学由重庆回到南京,除了继续教职工作之外,开始参与许多美术展览会、演讲等社会活动,也更倾注心力在工笔花鸟方面的创作,书刊设计工作则大为减少,仅包括像《京沪周刊》《学识》和《中国杂志》等几种杂志。1947年,陈之佛应上海铁路局聘请,为该局出版的《京沪周刊》设计封面。陈之佛根据行业特点,绘一列现代造型的火车从群山间疾驶而出,运用夸张透视造成了极具张力的速度感,刊名背景饰以线条化的底纹,整体画面虽简却颇具力量。这版封面一直沿用多卷,仅在每期更换不同印色,且自第一卷第六期开始在封面列出该期目录,让读者一眼得知内容,这也是当时许多期刊的共同做法。另外,隶属南京中央大学的学识出版社,在1947年5月曾创办报导中外时政的半月刊——《学识》杂志,陈之佛设计了创刊号并沿用于第一卷各期,他用线条描绘古印度生活场景,并以装饰纹样做搭配,尤其人物着装皆为透明纱衣,也颇为符合期刊的开放态势。

陈之佛在杂志装帧设计方面的建树颇多,尤其早年为《东方杂志》和《小说月报》的创作,几乎每期更换封面的做法是需要投入大量时间的,而且他不但为杂志、书籍做封面,还包括出版自己的著作,以及繁忙的教学工作,这足以显示出陈之佛旺盛的创作力。综观这些杂志封面作品,它们虽处于不同时代背景和文艺思潮的更替转变,但陈之佛对现代美学的探索,透过其装饰图案的实践和传达是显而易见的,这其实就是陈之佛一直遵循的“美”和“实用”的另一种完美诠释。

三、书籍之面

陈之佛除了陆续为多本杂志进行封面设计,在书籍装帧方面也建树颇多,其中还包括许多自己的著作,例如1929年10月由开明书店出版的《图案》就是一例。这册《图案》是我国第一本关于图案创作的参考资料,也是陈之佛有感于国内此类的资料相当缺乏,遂将平日的创作图稿中筛选出二十四幅送印出版。而后,陈之佛还陆续出版了几本专著,包括《色彩学》(1928年)、《图案法 ABC》(1930 年)、《表号图案》(1935 年),以及编著了《西洋美术概论》(1934年)、《儿童画本》(1934年)、《影绘·第一集、第二集》(1933年)、《艺用人体解剖学》(1935年)、《图案教材》(1935年)、《中学图案活叶教材》(1935年)、《图案构成法》(1937年)、《西洋绘画史话》(1940年,与陈影梅合编)、《实用图案美术字》(1949年,与宋松声合编),以及新中国成立后合编的几册图案集等等。

陈之佛开始为他人的著作添嫁书装,是始于韩振业在1932年10月集资开设的天马书店,作为同乡的陈之佛应邀为出版的图书做设计,而陈之佛不但为天马书店设计了标志,还设计了统一的环衬和扉页,这足以显示韩振业对出版图书在形象、质量和装帧上的重视程度。郁达夫的《忏余集》是天马书店的首部出版物,该封面绘有被花丛、流水环绕的亭台楼阁,周边饰以青铜纹饰,整体虽繁复却疏密有致;配合与图案变化相衬的美术字书名,又用土黄和黑色为主调与留白相互呼应,线条、色块的虚实空间感跃然而生,既传统又富有现代感,这是陈之佛书装作品的上乘之作,即使在书装佳作迭出的三十年代,也是极为优秀的作品。随后,天马书店出版了鲁迅、郁达夫、周作人和茅盾四人的自选集,《鲁迅自选集》和《达夫自选集》的封面构图一致却颇为抽象,整体图案似漆黑中透露的曙光,映照出两侧带有释放意味的阶梯;封面除了墨色书名之外虽仅用单色来表现,但从上至下的方格所形成的强烈对比,却塑造出由远而近的空间感,图案虽简但装饰性极强,而《茅盾自选集》却完全跳脱了几何形态,改用重新绘制的铜鼎纹饰做背景装饰,搭配低彩度的灰黄色,在疏密间颇显古雅之气。《知堂文集》则与前两册有所不同,因周作人的文章体裁不同而应要求改为《知堂文集》,大小方块和线段的组合排列营造了秩序感,尤搭配灰绿色调让画面显得极为沉稳。

图7

图8

图9

图10

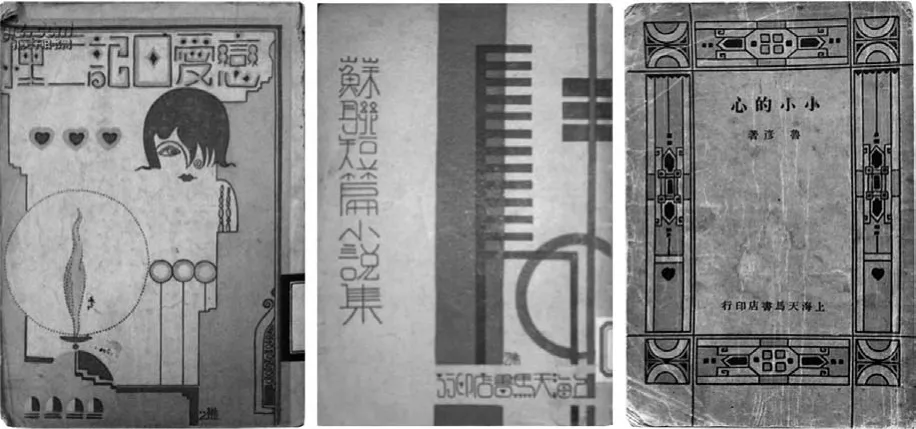

1933年3月出版的《恋爱日记三种》,是陈之佛书装设计作品中的特例。女作家吴曙天的这部著作,描写了生活在三个不同地点的女性其情感和欲求,陈之佛塑造了一个明眸朱唇且烫着时髦发型的女性形象,其躯体和城市楼影相融而隐没,在烛焰的映照下,用红、灰两色的搭配让画面形成景深感;三颗暗喻着不同情结的心形点缀其中,书名字体也和所有元素形成调和,既抽象又富有现代感,整体布局颇为精巧,实是陈之佛书装设计的佳作。楼适夷的译作《苏联短篇小说集》出版时间和陈之佛为《文学》杂志设计的时间相仿,包括翌年出版的林微音译作《钱魔》,都采用同样的风格和单纯色彩来建构画面,但构成手法又比《文学》杂志更加精到。随后,又为鲁彦的著作《小小的心》创作封面,这种以纹饰作为书装边框的装饰法,在往后由薛建吾所编的《初中应用文》以及在1934年6月开始陆续出版的十册《当代名作选·中国文学》都是相同的手法。这些边饰的图案主要以线条构成不同的几何造型,在秩序性的排列下,以左右、上下对称的方式布于周边,相较于其它有类似做法的出版物中显得更有品质,尤其《小小的心》在局部又套入色彩,层次更加丰富美观。

1933年6月出版的《创作的经验》,是集结了十数位作家的写作经验合集,陈之佛以夔龙纹为基础重新排列,绘制了一幅形似窗棂的装饰图案,设色简单却富有古典风韵又不失现代感,也是陈之佛的佳作之一。还有丁玲所著《丁玲选集》和戴望舒翻译的《法兰西现代短篇集》,两册以不同的元素和套色形成连续图案作为装饰,书装整体也颇为素雅大方。其它如雯若女士所译的《婚姻与社会》、圣旦的《发掘》、曹聚仁的《笔端》、黎锦明的《战烟》、叶以群翻译的《英雄的故事》等等,在装饰设计上各有不同的特点和意趣。值得一书的是为章衣萍、陈若水合译的小说《未来世界》所做的封面,与昔日的作品风格截然不同。陈之佛以同心圆为基点向外扩张辐射,用块面构成一个张口呐喊的头像,精简凝练的构图其未来感与书名甚为切题。这个造型完全脱胎于堪称法国装饰艺术泰斗——阿道夫·卡桑德拉(A.M.Cassandre),在1925年创作名为“不屈者”的海报,从这件作品的模仿,完全可以看到陈之佛对国外先锋艺术的关注和热衷。

在三十年代书籍装帧领域里,人才辈出,如陶元庆、钱君匋、丰子恺、叶灵凤、司徒乔、郑慎斋、闻一多、朱龢典……等等许多我们耳熟能详的书装大家,他们的作品都同样具有鲜明的个人风格,但以装饰图案作为主要书装表现的设计者,陈之佛是具有唯一性的。他对于图案的理解,不单只是形态的单纯运用,而是透过深入的整理研究和分析,即“表意必先知其意”,才能真正进化到具有实用功能的“图案”,而这种具备了“适应性”的图案就一定能展现出不同的形式美。因此,陈之佛的作品是极具有个人强烈风格的,时至今日,也仍然是现代装饰图案的优秀范本。

结 语

陈之佛虽然不是最早出国学习图案设计的留学生,但却是归国之后在工艺美术,尤其是图案设计方面最有成就者。作为中国现代装饰图案的先驱和实践者,陈之佛无论是经营尚美图案馆期间所作的染织图案设计,还是为众多书刊设计封面,又或是著书立说等方面都可说是硕果累累。笔者认为,陈之佛在图案题材和技法的多元运用下,意图创造出一种东方和西方、现代和传统相互共融的“现代中国图式”,使得陈之佛作品的视觉语言不仅体现世界性更具有民族性,尽管他在书装方面的作品数量相对于其他人而言并不算多,但陈之佛的设计实践和成就,则令他在这个领域获得众人的称赞,这对当代中国设计发展的研究与思考,具有十分重要的意义。