博物馆学基础通论研究

2019-09-17李万万中国国家博物馆管理研究所北京100000

李万万(中国国家博物馆 管理研究所,北京 100000)

欧洲博物馆的历史与民族国家的建构紧密相连,与政治史也难舍难分。有些博物馆继承自古老传统,延续了中世纪、文艺复兴和启蒙时代的古老收藏。而其他博物馆来自革命进程,体现着与君王收藏传统的决裂。1789年的法国就是其中的例证,其他许多欧洲国家也在法国大革命后的几十年中经历了将教会和王室的收藏收归国有的进程。19 世纪和20世纪,收藏家的遗赠、富人的义举以及各级政府对收藏品的大举收购促进了博物馆的发展。博物馆的历史尽管纷繁复杂,但博物馆也慢慢网络化,并顺应了艺术与科学中心化的趋势。

一、博物馆的起源

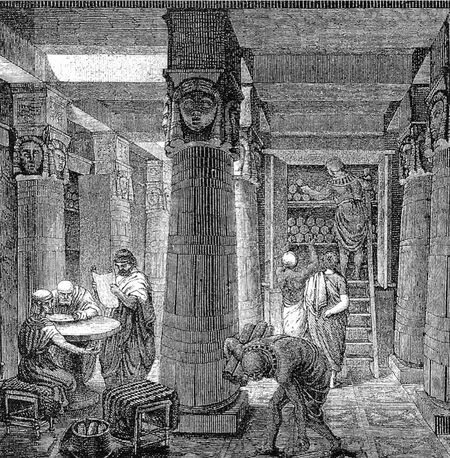

古典时代曾出现过“musées”(与今天的法文“博物馆”是同一个词),我们之所以对其有了解是通过各种与其建造有关的记录。这些建筑将信众聚集在诗人和学者的启迪者缪斯女神和艺术的圣坛周围,与希腊哲学的演变息息相关,并被柏拉图和亚里士多德的学生泰奥弗拉斯托斯看作真正的教育场所。[1]15在公元前3世纪,一个名叫艾彼科泰达(Epictéta)的女性在希腊的一个岛上建起一座“mouseion”,即献给缪斯的圣地,其中藏有她丈夫和两个儿子的肖像和雕塑:这是家庭崇拜的一种宏大表现,一处不可侵犯的场所被献给了回忆之神。这类场所中最著名的位于亚历山大城,这里的“mouseion”,即“缪斯神庙”,被献给教育和文学:这个为饱学之士设立的研究中心建于公元前280年,邻近著名的亚历山大图书馆,馆内藏有希腊文学的精髓。亚历山大城的缪斯神庙最能体现博物馆与古典时代之间的想象关系,也因其普世性在18世纪大受赞扬。[2]7这个由数学家、天文学家、地理学家、哲学家和诗人组成的学者团体得到王室的供养,免除了生计之忧而得以专心向学。也正是在亚历山大城,哲学探索的手段从在公共场所的讨论变为研究文本和观察自然。[3]12-13这座神庙要归功于托勒密王室的扶持,托勒密王室将希腊商人和精英吸引到了埃及。此后神庙又得到罗马皇帝的庇护。不过,18世纪的百科全书派学者也坦承,缪斯神庙是学者聚集之所,而与器物收藏无关。从中世纪直到18世纪,都存在这种重理念轻器物的“缪斯神庙”。[1]18但古典时代并非没有器物收藏。老普林尼在《自然史》中,尤其是其中的第三十五和第三十六章提到在罗马公开展览的雕塑。保萨尼亚斯则于公元2世纪在《希腊志》中提到,雅典阿哥拉(Agora)的一处柱廊犹如一种露天的缪斯神庙,并提到雅典卫城山门的绘画陈列馆。

图1 亚历山大图书馆 Wikimedia Commons/Public Domain

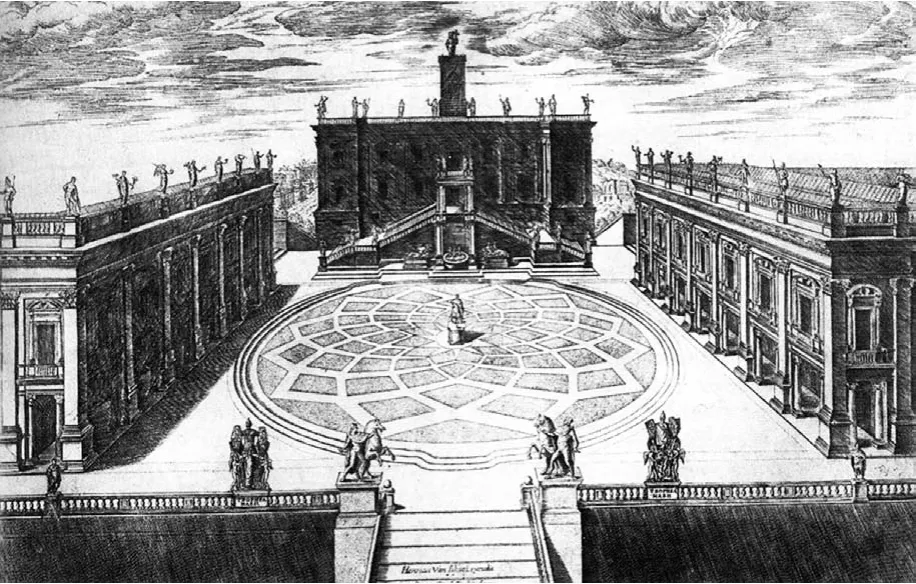

在中世纪,教会在某种程度上接过了古典时代神庙的衣钵,聚集起各种器物,其中首当其冲的是基督教及其圣人的圣物,这些圣物还曾引发了各种不法交易、盗窃、劫掠,各种势力趋之若鹜,以求得保佑。但“缪斯神庙”这个词似乎在中世纪几乎绝迹了。从14世纪下半叶开始,对待古典时代的新态度导致了这个词在意大利的复活。但这一次,这个词与收藏或至少是与器物联系了起来。收藏意味着让理念与器物面对面。收藏真正在欧洲发展起来是在15至18世纪,宗教人士、廷臣、医生、法律家、学者、艺术家、诸侯和君主都参与其中。人文主义者们首先对古罗马遗物趋之若鹜。人们也开始注重遗物的保存。此前还流行用取自古迹的材料建造新建筑,教宗庇护二世于1462年禁止了这样的做法。[3]14-16文艺复兴时代的欧洲拥有两座影响遍及整个大陆的艺术和古物博物馆,其一是1471年由教宗思道四世(Sixte IV)建立的卡比托利欧博物馆,其二是格里曼尼枢机主教(Cardinal Grimani)于1523年捐赠给威尼斯共和国的古物收藏。卡比托利欧博物馆藏有见证罗马城历史的青铜器,象征了罗马的伟大。在很多学者看来,这些青铜器“归还”给人民,是近代博物馆史的开端也是堪称典范的先例。[4]251从1537年到1543年,身为医生、教士、廷臣的保罗·吉奥维奥(Paolo Giovio)在科莫附近的博格维科(Borgo Vico)建造了一处专门用于容纳其以古典文物和纪念章为主的藏品库。由于对古典时代的热爱,他把各个房间献给罗马诸神;其中一间就献给了缪斯们和阿波罗:他称之为“缪斯神庙”。而此前人文主义者则使用这个词来指称用于学问研究和讨论的场所。[3]20近代早期(16-17世纪)的收藏者采用缪斯神庙这个古典词汇,以便从碎片化的古典时代出发,以“剧场”般的形式重组,逐步促成这个词在新时代的复现。[5]由于地理大发现和对自然史的热情,欧洲人在发现新大陆的同时,也开始痴迷于解开世上的谜团,古代奖章收藏也就开始与奇异贝壳收藏为伍。到了17世纪,绘画和雕塑杰作成了收藏中最有价值的部分,且其中某些作品是来自艺术市场。并没有哪位缪斯是执掌造型艺术的,绘画和雕塑也在很长时间内被认为是手工业技能。这些艺术门类是在16-17世纪的漫长历史过程中跻身于自由艺术的行列。[3]14例如在16世纪80年代,美第奇家族的弗朗切斯科一世在重组乌菲兹长廊中的收藏时,就在“讲坛”中突出了绘画和雕塑作品。

图2 雅典卫城山门北翼过去曾是绘画陈列馆 Wikemdia Commons/CC BY-SA 4.0/Peulle

图3 卡比托利欧博物馆 Wikemdia Commons/Public Domain

图4 保罗·吉奥维奥(Paolo Giovio) Wikemdia Commons/Public Domain

图5 乌菲兹美术馆长廊,保罗·吉奥维奥(Paolo Giovio)收藏品的复制品也在此展出 Wikemdia Commons/CC BY-SA 4.0/Petar Milošević

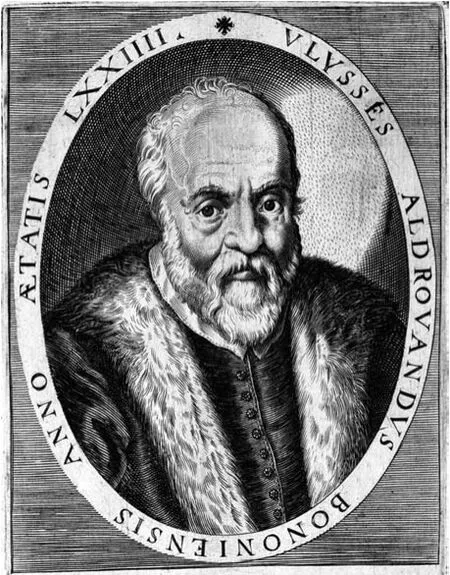

与此同时,“奇物文化”仍然存在,当时仍在出版珍奇清单,奇物屋不仅容纳了贝壳、古怪之物,也收纳当地古物。热爱收藏的君主们试图在其奇物屋中构建一个小宇宙,一个供人惊奇、欣赏、冥思的场所。佛兰德医生、巴伐利亚公爵的艺术顾问塞缪尔·奎谢贝格(Samuel Quiccheberg)就在1565年撰写专著,论述如何组织这样的收藏,并将其定义为“包含奇特物质和万事万物优质图像的一个广阔的剧场”。很多自然史屋的主要意图是为了医药学的目的而研究植物、矿物和动物。奇物屋中比较著名的有萨克森选帝侯奥古斯都于1560-1586年在德累斯顿建立起来的奇物屋,其中主要收藏是科学工具和仪器,以提高有关行业的水准。而博洛尼亚大学的“自然哲学”教授乌利塞·阿尔德罗万迪(Ulisse Aldrovandi)的奇物屋也很著名。他在1603年把收藏遗赠给了博洛尼亚市,以便藏品能服务于大学的工作。[3]26-2717世纪初,意大利拥有了五处公共“缪斯神庙”或收藏,而此时的藏品开放运动也主要涉及意大利,如果不算瑞士巴塞尔和英国牛津的例子。[1]22

民间风尚、市场和专家对收藏有着等级分明的好恶。好奇者、爱好者和内行们通过旅行、参观和交流等形式进行着密切的社会交往。法国尼姆的古董商让-弗朗索瓦·塞吉埃(Jean-François Séguier)以其古董屋为中心,聚集起大批欧洲古董爱好者,其中大部分都是多少有点贵族血统、专程来淘宝的“游客”。在巴黎,华托为其好友、画商杰尔桑(Gersaint)画了一幅名画作为其广告招牌,杰尔桑的画廊就在巴黎圣母院桥上。普鲁士国王腓特烈二世(Frédéric II)后来在1744年买下这幅画,纳入自己的收藏,画作从此就藏于夏洛腾堡,而夏洛腾堡又成了博物馆。而杰尔桑也毫不掩饰地将“好奇”视作一种主要的社会艺术。

但是,法国道德家拉布鲁耶(La Bruyère)则嘲笑这些“好奇者”荒唐的癖好,而事实上,对独特或奇异之物的“好奇”最终在18世纪消失,因为好奇遭到了新兴科学和道德的双重围堵。[6]35-36

图6 博洛尼亚大学的“自然哲学”教授乌利塞·阿尔德罗万迪(Ulisse Aldrovandi)Wikemdia Commons/Public Domain

图7 夏洛腾堡 Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0/ Michael

二、启蒙时代的博物馆

在18世纪,功利性压倒了一切:很多人发现不少藏品由于保存不善而不为学者和艺术家所知和利用,他们义愤填膺,认为这些藏品应该是传播知识、提高艺术水平、激发公共精神和爱国精神的手段。当时的藏品如同奢侈品一般,保存相当无序,这种方式遭到批评,而新兴的收藏法则是聚集起经典的范例,以激发创造力。人们因此呼唤将此前的收藏改造成新兴的“博物馆”,以便让以往收藏的历代宝藏服务于人类各方面的进步。1737年,美第奇家族的最后继承人安娜·玛丽亚·路易萨(Anna Maria Ludovica)把家族收藏的产权转移给了托斯卡纳。乌菲兹美术馆也于1769年向公众开放。在英国,议会于1753年收购了汉斯·斯隆(Hans Sloane)医生的器物和图书收藏。斯隆愿“为彰显上帝荣光,驳斥无神论及其后果,促进医学的使用和进步,促进人类福祉”而“向民族”献出藏品。[3]35-36俄国沙皇彼得大帝则希望“人民通过观察得到教育”。[7]24

图8 乌菲兹美术馆

收藏的性质与组织方式逐步发生变化,脱离了奇物传统:收藏变得更加专业化,收藏内容也不再限于“罕物”。在巴黎的王室花园,道本顿(Daubenton)自1745年起掌管自然史屋,并创立了矿物、植物学和动物学展厅,并试图让各个门类的藏品尽量包罗万象。王室花园后来在1793年成为国立自然史博物馆(Muséum national d’histoire naturelle)。[3]36-40身为艺术家、艺术商、文人、出版商、书商,在1776-1778年负责在维也纳丽景宫按照画派(并在每个画派内按照时间顺序)进行藏品分类并将其改造成“可视的艺术史”的瑞士人麦歇尔(Mechel)——等社会各知识阶层彰显着自己在藏品编目和展陈方面的才能。他们塑造和尝试着新的描述和审视方式,并写下有关博物馆展陈的建议。西庇欧讷·马菲(Scipione Maffei, 1675-1755)侯爵是古物收藏界的名人,他在1720年于维罗纳设计了一个碑铭学博物馆,“用于研究所有门类的历史、艺术和语言”。其中的碑铭按照时间顺序排列,从原始史时期直到中世纪,涵盖地中海沿岸的各种语言。[2]40卡斯帕·弗里德里希·奈克(Caspar Friedrich Neickel)于1727年出版了《博物馆志》(Museographia),在书中收录了整个欧洲乃至欧洲以外的藏品。这本著作也推出了博物馆志这个词汇,这个词此后在理论和实践上都大获成功。这一思考,以及对物质文化及其应用的新眼光,促使人们想象出一个艺术与知识的公共空间,这个空间渐渐被比做“博物馆”,这个词象征爱国、体现良好管理,并使人想起历史上托勒密王朝在亚历山大城建立的保护知识和研究的“缪斯神庙”。

莱布尼茨以一种科学的切入点来论述博物馆:“伟大的君主需要考虑自己的名誉和大众的福祉。对于器物也是如此:器物不仅能引发重大发现,也能成为国家的珍宝,全世界都会以赞叹的眼光欣赏它们。在这个艺术的博物馆中,我们还应该展出各种有用的机器,或如果没有足够场地则至少展出模型。……一项机械或化学的发明在别处可能一文不值,但在这里则可能带来1万或12000塔勒的收入。”[8]142-143他所想象的博物馆的使命高度契合启蒙思想,而启蒙思想中科学理性占了重要地位[1]33:“我们希望我们的社会采取措施,启迪、改善人们,让他们践行美德、获得严肃的作品和手稿,让他们节约宝贵时间,奠定良好基础,消灭坏的和有损睿智和真理的概念”。[8]221-222在狄德罗和达朗贝尔的《百科全书》中,“(奇物)屋”“卢浮宫”和“博物馆”三个词条描绘出了一个理想机构的路线图。“博物馆”词条提到了1683年成立的将感官经验作为知识和教育主要源泉的牛津阿什莫尔博物馆,并主要侧重于自然史收藏。这个理想的组织是“自然的殿堂”,其作用是将器物和知识以有益的方式辑录编纂起来,书中还写道:“随着奇物屋的完善,自然史的知识得到了进展。”“卢浮宫”词条把博物馆描绘为知识分子工作与居住的场所、人才的学校和展现给所有人的表演。在博物馆中应该“安置王国最美的塑像[……]、所有国王的藏画、[……]地图长廊、自然史展示屋、奖章展厅[……]。各种学院可汇聚于此[……];最后,我们可以安排各种套房,来安置院士和艺术家。”[6]37-38而欧洲哲学家眼中的博物馆既是艺术、科学和美德的团体,又是通过观看经典的展现来感受美与真的场所。其博物馆的计划完全来自于18世纪末的自由主义思想,在自由主义思想看来,问题的解决之道在于专家以理性干预之名在社会管理中的决定性作用。

虽然1770-1780年间出现了在卢浮宫开设一个与法国王室相匹配的博物馆的计划,那更多是一个法式威斯敏斯特之梦——即以对民族的杰出服务者的崇拜巩固君主的形象——这也令人想起对公众开放并已为壮游者熟知的梵蒂冈博物馆,或是德国博物馆的模式。大革命前,卢浮宫建馆计划的失败是博物馆计划的首次大规模失败,而原因是技术层面的。[1]36“人们恐怕会说:十五年的时间浪费掉了,但人们恐怕想错了。因为这个酝酿过程之所以如此缓慢,除了因为预算方面的考虑,还因为政府、建筑师和画家开始认识到博物馆的技术层面,因为他们很快就敏锐意识到问题的复杂程度”。[9]26

图9 法国国立自然史博物馆(Muséum national d’histoire naturelle) Wikimedia Commons/Public Domain

图10 巴黎卢浮宫 Wikimedia Commons/CC BY 2.5/ Benh LIEU SONG

三、浪漫主义年代建立起来的民族博物馆

1789年,法国国民制宪议会决定“将教会财产归民族所有”,由此开始了一系列对教会、王室财产的国有化乃至对反革命分子及其同伙财产的掠夺,而欧洲公共收藏的历史与这一历史进程有紧密关系。这次国有化之后的几十年里,欧洲多数国家又发生过其他国有化,无论这些国家是否被法国革命军队或帝国军队征服,这也导致了比利时、德意志、意大利、西班牙等地藏品的迁移和公开展出。

在一位版画家发表了一份报告后,卢浮宫博物馆依据1793年7月27日的法令成立,也成为了巩固革命成果的工具,但人们对其具体发展方向却有着对立的意见。在部长罗兰(Roland)看来,这个博物馆应该“向所有人开放”,但不该“仅仅成为一处学习的场所”。就像一个色彩艳丽的“花圃”那样,这座博物馆应该“吸引(艺术)爱好者,但同时也让好奇者感到愉悦”。与此相反,艺术商兼专家勒布兰(Le Brun)主张把博物馆交给专家,因为只有专家才能鉴定画作,编纂图录。画家大卫更喜欢政治性的表达,他在共和二年称:“博物馆不是一堆无意义的、仅能满足好奇心的奢华或时髦器物。博物馆应成为一座重要的学校。教师在那里引导他们年幼的学生;父亲带着自己的儿子去参观。”由于学院、学会和素描学校被取消,博物馆填补了它们留下的真空,俨然取代了落后的旧艺术家教育制度:比起等级化的旧制度下平庸师傅们的教学,在博物馆观赏杰作更能培养新艺术家。用大革命的语言来说,博物馆带来一种“再生”,这种再生被认为是自由和民主的,建立在美的显著性之上。最后,随着大革命和帝国时代法国在欧洲的军事征服,巴黎的这座博物馆成为了完全意义上的帝国的博物馆,聚敛其所有资源并让法国的首都以新罗马自居。[6]

图11 老博物馆(Altes Museum)Wikimedia Commons/CC BY 3.0/ P ll

1815年,拿破仑失败后,欧洲王室的复辟引发了大规模的(但不完全的)藏品回归热潮:法国革命政府和帝国政府掠夺来用以充实卢浮宫和各地博物馆的器物不得不被归还给原先合法的所有者。但归还器物并不意味着博物馆的终结:这更多意味着博物馆的胜利,因为这些器物将逐渐充实新兴的公共博物馆。

被认为毫无疑问是博物馆黄金时代的[3]7519世纪的头几十年,出现了三种主要的博物馆类型,这些博物馆不仅在当时产生影响还影响了整个世纪:普世性的美术馆、民族历史博物馆,以及同时带有教育作用和身份认同色彩的地方博物馆。由于馆藏丰富、新建馆众多、博物馆组织有序,英国、德国和法国成为博物馆领域的模范国。卢浮宫的藏品极具综合性,参观者也可自由进入,体现了通过汇聚所有杰作来造就一个博物馆中的世界的理想。革命的一代塑造了一种民主化的博物馆理念,这一理念要求国家通过博物馆同时完成公民教育的使命和遗产保护的职责。1818年,在卢森堡宫成立了一家法国画派博物馆,这是首次有博物馆展示当代艺术,这也成了展示在世艺术家作品博物馆的开端。19世纪,柏林的很多博物馆成为典范,其中的第一座,即老博物馆(Altes Museum),筹建于19世纪20年代。于1810年建立起柏林大学的威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)参与了其筹建,并将自己对教育的思考反映在其中,而洪堡理解的教育是主要通过美学经验实现的培养过程。随着佩加蒙博物馆(Pergamonmuseum)在1930年的完工,柏林诸博物馆形成的博物馆岛也成了19世纪百科全书色彩的博物馆理念的典型代表。[2]46-47

图12 柏林博物馆岛 Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Thomas Wolf

四、博物馆收藏的本土性和世界性

19世纪的博物馆满足了人们对罗马、希腊和埃及等古典文化的好奇心,百年时间里,这一好奇心又扩展到了近东和中东。这一类藏品为欧洲各国精英所熟知,展现了普世性,其形成的标志是18世纪末梵蒂冈庇奥-克里门提诺博物馆的成立。1816年,大英博物馆迎来了著名的由额尔金伯爵(Lord Elgin)自帕特农神庙(当时处于土耳其统治之下)取下的大理石雕塑,这成了历史的转折。这一事件向欧洲精英再次展现了经典之美。但比这更重要的是,大英博物馆由此将希腊器物收归国有,将其变为英国文化遗产的一部分:比起其他国家,英国的文人和造型艺术家与这新来的美学经典有着独一无二的特殊关系,而伦敦也为能够成为19世纪的新雅典而自豪。随后,德国、法国和英国开始了中东文物争夺战:奥斯曼土耳其帝国成了考古发掘的胜地,很不情愿地为欧洲各大都城提供博物馆藏品。赛塔芬尼斯金皇冠(Tiare de Saïtapharnès)事件——当时卢浮宫欣喜地购得的一件假古董,满以为能让英国和德国的博物馆嫉妒——是这场博物馆间和国家间的激烈考古竞赛的恶果之一。大约1890年以后,对古典文物的崇拜丧失其绝对的崇高地位,其他文物开始得到推崇,但新兴藏品在博物馆中没有得到与古典雕塑相当的地位。

图13 帕特农神庙 Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0/Guillaume Baviere

19世纪的最后几十年里,人们开始对中世纪、近代和当地文物感兴趣:博物馆开始追寻各个民族的源头,高卢、日耳曼、凯尔特、斯拉夫时代得到追捧。展现各国遗产和祖先才华的博物馆越来越多,尽管具体的形式因馆藏和境况各异,但这些博物馆都有强烈的本土认同感。

1878年,巴黎世博会期间,弗朗索瓦一世的民族学收藏在巴黎特罗卡代罗宫展览,特罗卡代罗宫后来成了人类博物馆(Musée de l’Homme)。欧洲国家在亚非的殖民催生了这种对异域风情和“原始”民族的兴趣。

图14 为1878年巴黎世博会而建造的特罗卡代罗宫 wikimedia Commons/Public Domain

图15 1851年万国工业博览会 加拿大历史博物馆

五、公众对博物馆的接受

随着市政设施的更新,博物馆成了一种特殊的名胜,它们往往是富有知识和哲理的宫殿或神庙,也日益成为极富功能性的建筑。博物馆最终成为了公共空间,而新建的博物馆也往往采用公共空间的传统建筑形式——也就是新古典主义风格。在整个欧洲,博物馆的兴起都更多仰赖个人、城市、学术团体的捐赠,而非仰赖国家的作用。

19世纪,公众开始崇尚博物馆。但这种崇尚到了何种程度却无法确定,因为没有可靠的参观者统计,尽管收取门票使得统计成为可能——法国自1922年开始出现门票,但很多国家的博物馆依旧免费开放。向所有人开放的原则无论如何是有限度的,博物馆规章中的限制便是证明。事实上,博物馆先是面向精英——包括想提升才华的艺术家,能识别每件标本的学者,在大博物馆、展览、艺术家工作室或画廊中引领舆论的国际艺术爱好者。他们之所以能如此熟悉博物馆,是因为学生、学者、食利者或是享受报酬的专家有的是闲暇。他们游历的形式从18世纪的“壮游”演变到相对廉价的旅游,后者出现的标志性事件是1845年首家旅行社库克旅行社在英国成立。

当然也有其他一些博物馆以教育工人为己任。自1851年万国工业博览会以后,伦敦在这方面的发展居于领先地位。在欧洲大陆,人们呼吁成立开放到晚上10点乃至11点的夜场博物馆,以及像南肯辛顿博物馆(即后来的维多利亚与阿尔伯特博物馆)那样的工艺博物馆。世博会成为工业竞争、历史回顾、艺术比美的舞台,也孕育了很多新型博物馆的雏形——包括工业艺术或应用艺术博物馆,以及露天或乡土建筑博物馆。而展现民族传统价值的诉求则让很多国家给民俗器物赋予了爱国的意义,由于新兴的民族学的发展,这些器物得到搜集和保存。从象征一种文化模式的优越感的普世博物馆,到浪漫理想催生的民俗博物馆,再到有着爱国和教化使命的展览,博物馆在19世纪演化出了各种新类型。