文人画的缘起及其书法对于绘画写意的推助作用①

2019-09-17刘佳妮南京艺术学院美术学院江苏南京210013

刘佳妮(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

中国绘画的起源与文字相关联,“文人画”的兴起以及写意倾向的形成与书法息息相关。“文人画”作为中国传统绘画类别中的重要而特殊的形态,以笔墨状物为其表,写其真意为目的,并追求一种超然物表的审美境界。在文人画发展的千百年进程中,书法性的用笔对文人画的渗透为其笔墨表现带来了更加强烈的主观色彩,推动着“文人画”朝向强调“写意”方面的加以发展。[1]更有书法题跋的参与,使其抒情写意有了更为明确的语义表达,题跋自身的形式美感又辅助了画面的意境营构,并藉此凸显了画面主题。如果撇开与其相关的书法因素,是无法透彻阐述“文人画”的内在精神的,也无法深刻地揭示出“文人画”发展历史。

“文人画”写意可以说是文人用“文心”阐述绘画的一种方法,是一种独具文人意趣的绘画形态。它特别强调了写意的表现,以至于使笔墨自身的魅力超脱了物象塑形的层面,使得自五代荆浩首发的笔墨观念得到了进一步的发展。宋末元初,“文人画”家开始有意识地在作品中强调笔墨自身的趣味,随后发展成为“文人画”的自觉追求,对绘画领域的发展影响深远。这种对笔墨自身的强调像是书画间的引力,促使书法向绘画领域的进一步渗透。从中可以看到这样一个互动关系,绘画越是向书法靠拢,笔墨的核心问题也就越显著,反之,越是强调笔墨自身的表现性,绘画就越向书法靠拢一步。[2]书与画在交织中,使“文人画”朝着抽象性表现的发展方向倾斜,主观色彩更加明显。无论是徐渭的花卉,或是八大的禽鸟,又或是黄宾虹的山水画都是很好的例证。

元代的“文人画”完成了由概念到健全图式的真正转换。也是在这一时期,绘画中的书法因素成为了判断“文人画”的一个重要审美标准,书画间的融合贯通成为了文人画的技术性指标,这一点是与宋代谈论的书画问题大不相同的。元杨维桢的这样一段论述说明了这个情况:“书盛于晋,画盛于唐宋,书与画一耳。士大夫工画者必工书,其画法即书法所在。”[3]杨维桢这一论述显然是站在元人立场来考察唐宋绘画的,并以书画合一的标准来判断文人(士大夫)画的。从中也可看出,元代文人“工画”必“工书”的修习状态,或者说,“工书”成为“文人画”的必备素养。

总体来说,书法的渗透为“文人画”写意的表现提供了多类丰富的资源,影响或更新着艺术家的创作理念与手法,而且使受众对于写意的理解发生了相应的变化。书法的介入使“文人画”的形式意味也逐渐归向了个体与纯粹,是文人画家理想心境的外化呈现,倾向于主体精神的表现。

文人作画的历史由来久矣,从文献资料中看,可上溯至汉魏六朝。汉代张衡、赵岐、蔡邕等文人都有参与绘画的历史。但是文人作画不一定都是“文人画”,文人的审美情趣也是千差万别,并不一定都与“文人画”的审美意趣相符合。从它的发展历程来看,能够推助“文人画”演进创变的动力来源最终还是归结到了精英阶层中的少数文人。

在南北朝,已经出现文人“士体”。如南齐谢赫评刘绍祖的画时说:“伤于师工,乏其士体,其于模写,特为精密。”[4]114北齐颜之推说:“画绘之工,亦为妙矣,自古名仕多或能之。”[5]依据引文,可以看出,“师工”与“士体”之间的对立关系以及初显的“文人画”概念的端倪。唐代张彦远说:“自古善画者,莫匪衣冠贵胄,逸士高人,振妙一时。传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能为也。”[4]25张彦远从身份、修为和才识的角度圈定了“善画者”的文人标准。更重要的是,他还论证了“书画同法”的由来,从而为后世文人画引援书法因素提供了最初的理论依据。“昔张芝学崔瑗、杜度草书之法,因而变之,以成今草书之体势,一笔而成,气脉通连,隔行不断,唯王子敬明其深旨,故行首之自字,往往继其前行,世上谓之一笔书。其后陆探微亦做一笔画,连绵不断,故知书画用笔同法。陆探微精利润媚,新奇妙绝,名高宋代,时无等伦。张僧繇点曳斫拂,依卫夫人笔阵图,一点一画,别是一巧,钩戟利剑森森然,又知书画用笔同矣。”[4]32这一论述为以后书法推助写意画风埋下了伏笔。无独有偶,在唐代,其他的理论家也曾从不同的角度涉及到文人画的问题,但并没有成为一个被普遍关注的问题。直到宋代,有关文人画的问题才成为一般普遍的理论倾向。欧阳修、梅尧臣、苏轼、黄庭坚、韩拙、郑刚中、刘学箕,邓椿、赵希鹄等都对绘画发表了重要见解,透露出浓厚的文人旨趣。特别是苏轼首次提出了“士人”画的概念,使文人画的身份第一次得以确认。

北宋郭若虚说:“窃观自古奇迹,多是轩冕才贤、岩穴上士。”又说:“画衣纹林木,用笔全类于书。”[6]这是对张彦远观点的延伸,但又将书法用笔不仅联系到人物,而且还扩展到山水“林木”,这就将张彦远思想推进了一步。这种强调“书画同法”“以书入画”的见解,甚至也为院体画家所认可。如郭熙在《林泉高致》中就指出,绘画“使笔”要想达到“绝妙”的水准,就应当“近取诸书法”,“善书者往往善画,盖由其转腕用笔之不滞也。”这表明,在宋代,书画用笔同法,已由人物衣纹进一步渗透到山水画的技法运用之中。稍晚于郭若虚的苏轼不仅以身份论“文人画”,而且更从“意气”的层面把握了“文人画”的特质。他说:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。”[7]99从这里看到,苏轼说的“士人画”是能够从画面中流露出的“士人”所独具的才识、性情与志趣,并藉此焕发出的蓬勃生机。他批评的“画工”是因为“只取鞭策皮毛,槽枥刍秣”,将心思全然用到了细枝末节当中,从而舍本而取末,不能与物传神,“俊发”之意更是无从谈起了。“文人画”与“画工画”之间不同的审美追求昭然若揭。苏轼还首次提出了“诗中有画”“画中有诗”和“成竹在胸”的命题,从不同层面对“文人画”的审美特征作出了广泛探讨。因此,正是由于苏轼对于文人画的阐发为后来人们进一步探讨文人“写意”以及书法的融入提供了重要的思想前提。

南宋邓椿的阐述在“文人画”概念的发展中有着转折的意义,他说:“画者,文之极也,故古今之人,颇多著意。”“难者以为,自古文人,何止数公?有不能且不好者。将应之曰:‘其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文,虽有晓画者寡矣。’”[7]142他的论述明晰了“文”与“画”之间的紧密关系,指出,“文”(学识修养)是文人画创作必备的条件。在此之后的画论中,“文”与“画”之间的关系得到了更加充分阐发,如宋代赵希鹄说:“殊不知胸中有万卷书,目饱前代奇迹,又车辙马迹半天下,方可下笔,此岂贱者之事哉?”[7]149明代李日华说:“绘事必须多读书,读书多,见古今事变多,不见闻,自然胸次廓彻,山川灵奇;透入性地时一洒落,何患不臻妙境?”[7]228这都是强调学识修养对“文人画”创作的重要意义。

元代赵孟頫对“文人画”的关注和倡导,进一步推动了“文人画”从概念到形式上的落实。更重要的是,他明确地将“书画同法”的问题与文人画的问题联系起来,使“书画同法”成为了判断“文人画”的一个重要的审美标准。如明代唐寅《六如画谱》中记录了赵孟頫与钱选的一段对话:“赵子昂问钱瞬举:‘如何是士夫画?’瞬举答曰:’隶家画也。’子昂曰:‘然。余观唐之王维、宋之李成、郭熙、李伯时,皆高尚士夫所画,与物传神,尽其妙也。近世作士夫画者,谬甚也。’”[8]学界对此处“隶”字的解释多有探讨,一种说法是含有隶书家之意,另一种说法是指业余文人画家。事实上,隶书家和业余文人画家在本质上有着共通性,如文人画家倪瓒,其真书多兼隶意;文人画家石涛常用隶书作画跋,其画中的用笔也含有隶书家之意,因此,这里的“隶”字应当是指作画有“隶意”的文人画家。元代柯九思也说:“士大夫工画者必工书,其画法即书法所在。”这都说明了书法因素在“文人画”的创作中所起到的重要作用,书画间的融合贯成为了彰显文人“士气”的一种表现方式。可以说,正是随着“书画同法”观念在元代的进一步深入,“文人画”才能从概念上到形式上真正健全了起来,并达到了鼎盛的时期。

明代董其昌提出“南北分宗”的理论,并特别推崇以南宗艺术为标志的“文人画”。对于书画兼善的董其昌而言,以书入画,将书法的抒写与绘画的形式表达有机结合起来,显然构成了南宗绘画的一个基本信条,也构成了他心目中文人画的基本宗旨。因此,他同样倡导“书画同法”,他说:“微但书法,即画家用笔,亦当得此意”。又说:“书家之结字,画家之皴法,一了百了,一差白差,要非俗子所解。”[9]在实践中他进而又将绘画的墨法引入书法,常用淡墨,点画的墨色丰富多变。继董其昌之后,明清学者与艺术家也纷纷从不同层面、不同角度对“文人画”的审美特征以及“书画同法”的关系作了进一步地考察,丰富了“文人画”的理论。

写意一词作为一个相对完整的概念被提出来,应当始于元人汤垕。在宋代之前的画论中,还未见到“写意”一词的出现,但是却不乏对“写”或是对“意”的相关阐述。如三国王弼说:“夫象者,出意者也。”[7]36东晋顾恺之说:“四体妍媸本无关妙处,传神写照正在阿堵中。”[4]92唐代朱景玄说王维《辋川图》:“山谷郁郁盘盘,云水飞动,意出尘外,怪生笔端。”[7]74宋代陈郁说:“写照非画物比,盖写形不难,写心惟难也。”[14]依据引文所述,可以看出,“写”字所附有的主观色彩和“意”字直指心源的要义。

汤垕在论述“观画之法”时说写意:“若观山水、墨竹、梅兰、枯木、奇石、墨花、墨禽等,游戏翰墨,高人胜士寄兴写意者,慎不可以形似求之。先观天真,次观笔意,相对忘笔墨之迹,方为得之。”[7]170这里将写意的概念与“寄兴”,与“游戏”相互连属,说明了创作者的创作情态——抒情娱乐,同时强调这里的“观画”之法“不可以形似求之”,从画中流露出的“天真”与“笔意”才是最紧要的两个“观画”标准。由此可见,写意的内涵是与“寄兴”“游戏”“不求形似”“天真”“笔意”紧密联结的。汤垕还说:“花光长老以墨晕作梅,如花影然,别成一家,政所谓写意者也。”[11]623他评论苏轼的画作:“及在袐监,见拳石老檜,巨壑海松二幅,奇怪之甚。墨竹凡见十数卷,大抵写意,不求形似。”[11]617汤垕将写意二字用到了对苏轼“墨竹”、释仲仁和尚“墨梅”的评论当中,也使其所论的写意内涵有了可以对照的绘本。汤垕用写意论“墨竹”“墨花”“墨禽”“墨晕”,也表明了写意作为一种艺术表现手法与“墨”而不是“色”之间的更为紧密的联系。虽然汤垕没有对写意的笔墨形态做具体的描述,但却提到了“笔意”,这种笔意应当是区别“画工”用笔之意的更高一层的文雅之意。

关于写意之“写”,汤垕作了进一步解释:“画梅谓之写梅,画竹谓之写竹,画兰谓之写兰。何哉?盖花卉之至清,画者当以意写之,不在形似耳。”[7]170这里讲的“以意写之”强调了“意”的作用,说明有意才能“写”,“意”是写的前提,同时“写”的重点不是对眼前具体事物的描绘刻画。引文中以“花卉之至清”作喻,这是说作为客观之物的“花卉”给予画家“清”的主观感受。从某种程度上看,“写”即是将画家对事物的一种感受、情愫与理解表达出来。元代倪瓒说:“政事文章之余,用以作画,亦以写其胸次之磊落者欤!”应当说,这种“写意”论乃是元人绘画趋于主观抒发倾向的一种理论反映,也是文人绘画特征的更为突出的审美诉求,正如王绂所言:“逮夫元人专为写意,泻胸中之邱壑,泼纸上之云山。”[7]193

明代对绘画的“写意”主张更是扩展开来。明代高濂在论述“士气”时对写意之“写”时说:“所谓士气者,乃士林中能作隶家画品,全在用神气生动为法,不求物趣,以得天趣为高,观其曰写而不曰描者,欲脱画工院气故尔。”[7]213可以看出,用“写”字替代“描”字不仅可以彰显“士气”,也得以与“画工院气”脱离。明代陈继儒说:“画者六书象形之一。故古人金石、钟鼎、隶篆往往如画,而画家写水、写兰、写竹、写梅、写葡萄,多兼书法。”[7]222这就将“写意”与书法用笔明确联系起来了。明代唐志契从技法的层面提出了“写”的标准:“写画亦不必写到,若笔笔写到便俗。落笔之间,若欲到不敢到便稚。唯习学纯熟,游戏三昧,一浓一淡,自有神行。神到写不到乃佳。”[7]238这是讲“写画”要把握好“写”的分寸感,才能使“写”在画面中获得恰到好处的表现,如果没有把握好“写”的分寸感,而是“笔笔写到”就会使画面显得刻板生硬,少虚灵,无韵致。

明清绘画的写意得到了进一步地发展和丰富,写意作为一种艺术表现手法,与书法间的关联也更加紧密了。促使了“写意画”“大写意”等相关称谓的出现。以下引文都能说明这种情况。

明唐寅说:“工画如楷书,写意如草圣,不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者多善画,由其转腕用笔之不滞也。”(《六如画谱》)

明王世贞说:“松雪尚工人物、楼台、花树,描写精绝,至彦敬等直以写意取气韵而已,今时人极重之,宋体为之一变。”(《艺苑卮言》)

明傅山说:“高手作画,作写意人,无眼鼻而神情举止生动可爱。写影人,从而庄点刻画,便有几分死人气矣。”(《霜红龛集·<杜遇>余论》)

清邵梅臣说:“写意画必有意,意必有趣,趣必有神。无趣无神则无意,无意何必写为?”“昔鲁南台先生曰:写意画非精熟工笔,则漫无法则。尤必神行气中,笔忌平庸,墨求生动,攻性兼到,能放能收,庶几随手万变,意到笔随。但之收而不知放,纵精熟工笔,不可与言写意。” “大写画必得范中立之豁达大度,始能精神完固,气魄雄浑,周栎园先生谓为画中汉高。”(《画耕偶录》)

这些都说明了写意作为一种艺术表现形态“以意见长”“不求形似”的审美特征,及其对“意”“神”“趣”等精神层面的探求。值得关注的是,写意中强调的“不求形似”并不是没有对形似的要求,也不是对笔墨形态的要求没有标准,明代王绂说:“今人或寥寥数笔,自矜高简;或重床叠屋,一味颟顸。动曰不求形似,岂知古人所云不求形似者,不似之似也。”[7]193这就是讲,写意强调的不求形似还包含了“不似之似”的规定。关于这种“不似之似”的论述在明清时期不胜枚举,如明代徐渭说:“不求形似求生韵,根拨皆吾五指栽。”[12]清代方薰说“不尚形似”:“画不尚形似,需作活语参解。如冠不可巾,衣不可裳,履不可,亭不可堂,不可户,此物理所定而不可相假者。古人谓不尚形似,乃形之不足而务肖其神明也。”[7]369由此看出,这种“不似之似”的规定强调了对事物内在特质的呈现与表达,同时又与画家个体的理解、感悟互为因果。写意虽然在“形似”之上,但又没有与“形似”完全区隔。这是写意概念当中极为重要的一个内涵。

然而,在写意手法发展中,人们从不同层面、不同角度对写意进行的解读,在一定程度上支离了对写意内涵的整体把握,以至形成褊狭的观念,造成单一局部的眼光,给绘画的创作与品评带来了负面的影响。比如清代郑燮说:“殊不知写意二字误多少事。欺人瞒自己,再不求进,皆坐此病,必极工而后能写意,非不工而逐能写意也。”[7]348清代方薰说:“士人画多卷轴气,人皆指笔墨生率者言之,不禁哑然。盖古人所谓卷轴气,不以写意工致论,在乎雅俗,不然摩诘、龙眠辈皆无卷轴矣。”[7]370清代董棨说:“画何有工致写意之别?夫书画尚同一源,何论同此画而有工致写意之别耶?要之画益工则笔愈见,笔法固无工粗之别,而赋色则有工粗之殊。然不可以笔法而论工粗也,画师与画工不同如此。”[7]402这方面的论述还有很多,不再赘述。依据引文所述,可以看到有假借写意手法“欺人瞒自己”“再不求进”的现象,还有将笔墨的“生率”误解为“卷轴气”的表现形态,这说明随着“写意”之风在明清画坛的盛行,人们对写意的理解出现了偏差,这是值得反思的。

尽管如此,元明清以来,写意之风已成画坛主流,这种主流的形成从理论观念上主要获益于“文人画”的主张,从绘画技法的层面,则主要得自书法笔法的渗入相融。当然这两个方面乃是交织一体、互为促发的。从某种意义上讲,没有“书画同法”的理论倡导,没有书法的介入,文人写意之风就不会如此盛行,写意手法也不会达到成熟的境界,大写意的画风更不会在明清画坛充分彰显,对于书法对写意的推助作用可以具体从以下四个方面加以考察:

首先,它能为“首重精神、不贵形似”[13]的创作理念找到更为合理、具体的叙述空间。明代徐渭说:“晋时顾、陆辈笔精匀圆劲净,本古篆书字象形意。其后张僧繇、阎立本,最后吴道子、李伯时即稍变,犹知宗之。迨草书盛行,乃始有写意画,又一变也。”[14]在这里,徐渭将“写意画”之肇始与草书相关联,将晋唐人物画与古篆书相关联,正是表明了绘画艺术创造与不同书体之间存在对接点,绘画画风的变革正有赖于书法的推助。其实,徐渭的大写意花鸟酣畅淋漓,便是受益于狂草书写技巧的影响。他将写意画之肇始与草书相关联,还说明了另一个问题,即写意的内质,“写意画”看似简率,寥寥数笔,但却是将复杂之景物,经高度的凝练与抽象,而转化成为超越于一般的物象塑形,展现了画家个体的自由情感。并在对客观物象的形态塑造,在似与不似的度量中,并借助书法因素彰显了笔墨本身的魅力。清代吴历说:“朝起看四山烟云变幻,得一新境,便欣然落墨。大都如草书法,唯写胸中逸趣耳。”[2]316清代蒋骥说:“古人皴法不同,如书家之各立门户。其自成一体,亦可于书法中求之。如解锁皴则有篆意,乱麻皮则有草意,雨点则有楷意……惟善会者师其宗旨而意气得焉。”[2]318黄宾虹说:“书画同源,欲明画法,先究书法,画法中气韵生动,书法亦然。”王世镗说:“从来书画本相通,首在精神次在功。”[2]325这些论述都是从“书画同法”的角度揭示“文人画”写意之观念的形成和推助“文人画”写意手法的进一步发展。

其次,书法性用笔的渗透,增强了绘画写意的表现力,使画面中在物象描绘上灌注了画家因书法笔意而生发的韵律节奏,从而彰显文人独具的士气、书卷气乃至金石气。唐代张彦远《历代名画记》中就讲到了书法性用笔在人物画的造型语言中所发挥的效用,他说:“张僧繇点曳斫拂,依卫夫人笔阵图,一点一画,别是一巧,钩戟利剑森森然。”又说吴道玄“授笔法于张旭”,所以“真画一划,见其生气”。北宋《宣和画谱》中说:“唐希雅,嘉兴人。妙于画竹,作翎毛亦工。初学南唐伪主李煜金错书,有一笔三过之法,虽若甚瘦,而风神有余。晚年变而为画,故颤挚三过处,书法存焉。” 元代柯九思说:“写竹干用篆法,枝用草书法,写叶用八分法,或用鲁工撇笔法,木石用折钗股、屋漏痕之遗意。”明代董其昌说:“士人作画,当以草隶奇字之法为之。树如屈铁,山似画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”黄宾虹说写山之法:“其转折处……以怀素草书折钗股之法行之。”“其向背处,以蔡郎中八分飞白之法行之。”这都是讲了绘画从书法的用笔中得到的直接启示,书法用笔对于强化绘画写意倾向,对于彰显文人的意趣所具有推助作用,绘画笔墨语言的表现形态也因为书法的渗透才更加丰富,更具有表现力。

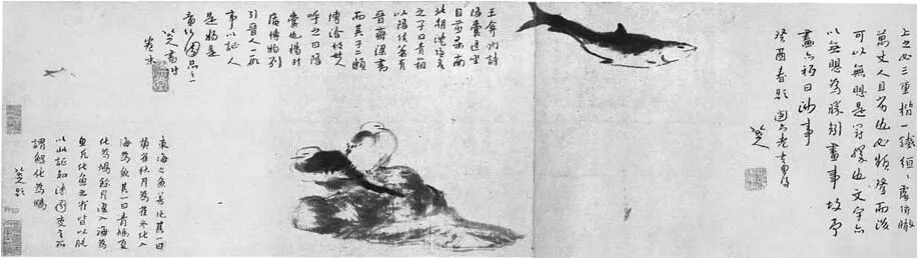

再次,书法题跋的形式美感还能够起到渲染画面的氛围,辅助意境营构的效用。如郑板桥擅长描绘竹石兰花题材,作品多成横幅画面下端绘有物象(竹石兰),上端则题满他特有的“六分半”书,姿态横生,如乱石铺路。与画面物象互衬相生,穿插参差,构成了一派生机,烘托了画面氛围。又如齐白石的《钟馗醉酒图》(图2),画中绘以钟馗形象,豹头环眼,铁面虬髯。其单脚独立,身体前倾,双手提壶,做欲饮酒之态。画幅上方书以题跋两段十行,有趣的是,这两段题跋的书写时间却相隔了十一年,最右侧的两行题跋写于一九三四年的秋天,左侧的一段题跋写于一九四四年的冬月,这两段题跋的书写风格也有着明显的差异,而后一段题跋更能显示出齐白石爽健老辣的用笔特征。也就是说,现在看到的《钟馗醉酒图》经历了两次的创作过程,这两次创作后的画面效果分别如图1和图2所见。显然,图2中的笔墨语言更为丰富,画面的章法布局更富有节奏的变化,也更加紧凑。在甲申冬的这段题跋中,“返”字与“地”字的写法最为醒目,二字的最后一笔都取逆势而竖直向上奋力写出,这恰与钟馗面部飞扬的虬髯形成了造型上呼应关系,更凸显了钟馗的面部特征,增强了人物造型的气势,渲染了画面的氛围。对于书法题跋在画面的章法布局中起到的作用,潘天寿有过很好的论述,他说:“或长行直下,使画面增长气机;或拦住画幅的边缘,使布局紧凑;或补充空虚,使画面平衡;或弥补散漫,增加交叉疏密的变化等等。故往往能在不甚妥当的布局上,一经题款,使布局发生无线巧妙的意味,成一幅精彩的作品。”[15]也就是说,书法题跋的形式在画面的章法布局中还能够起到补充空虚、平衡画面、紧凑布局、聚敛神气等具体的作用。八大山人的《鱼鸟图》(图3)《鱼乐图》(图4)即为很好的例证,如果画面失去了书法题跋(图5、图6),那么画面的章法布局是不完整的,物象之间的造型关系会因此散漫,布局中的虚实关系会因此失衡,更谈不上意境的表达了。

最后,因题画诗歌、题画记的介入,使描绘物象中的书法性用笔与文学意义得到进一步融合,文字语言的叙述辅助绘画意境的表达,还能够让观者从简淡、空灵、逸的风格倾向中见出更深一层的情感与思想。宋代吴龙翰说:“画难画之景,以诗凑成;吟难吟之诗,以画补足。”宋代苏轼说:“诗不能尽、发而为书,变而为画,皆诗之余。”这些论述不仅说明了诗画间结合正是通过书法题跋得以实现,这不仅有助绘画的写意倾向,而且还更深层次的引发了绘画所包含的内在意蕴。如倪瓒的《秋亭嘉树图》(图7)写江南太湖一带的山水景致:时值秋日傍晚,骤雨初歇。画中湖面宽阔,远山幽静连绵,近岸之上设一草亭,造型低矮,左侧绘嘉树三株,挺立于缓坡之上。“一河两岸”的三段式简约构图,赋予了画面较强的空间感。画幅右上方有题跋六行,前三十一个字是题画记,记述了作品创作的缘起,后五十五个字是题画诗,诗与绘画的意境极其相似,诗曰:“风雨萧条晚作凉,两株嘉树近当窗。结庐人境无来辙,寓迹醉乡真乐邦。南渚残云宿虚牖,西山青影落秋江。临流染翰摹幽意,忽有冲烟白鹤双。”诗与画相互交融渗透,启发映衬,诗中不仅描绘了画中之景,还表达出了作者淡泊自守的情怀,这与笔简意括、意境萧散的画面相互映衬。而书法的题记内容则进一步彰显了绘画的内在主旨,书法的笔调亦策应了绘画的写意之趣。诗、书、画在这里完全合为一体,共生共发。石涛题《柴门徙倚》说:“古人以八法合六法而成画法,故余之用笔钩勒,有时如行如楷、如篆如草如隶等法,写成悬之中堂,一观上下体势不出乎古人之相形取意,无论有法无法,亦随手机动,则情生矣。”

这表明,抒情言志、聊以自娱的“文人画”观在书画交融的图式里能够获得恰到好处的表现。这样不仅可以做到“画中有诗”,而且还可以进一步实现“画中有书”,诗、书、画皆为文人“写意”服务,皆为文人“情生”而获得审美价值,书法对于绘画“写意”的推助作用在诗书画一体的表现形态得到了最完满的体现。

图1

图2 齐白石《钟馗醉酒图》

图3 八大山人《鱼鸟图》

图4 八大山人《鱼乐图》

图5

图6

图7 倪瓒《秋亭嘉树图》