MRI、CT检查对早期腔隙性脑梗塞中的诊断价值探讨*

2019-09-17四川省德阳市广汉市人民医院神经内科四川德阳618300

四川省德阳市广汉市人民医院神经内科 (四川 德阳 618300)

朱亚兰 吴湘军 屈德涛

脑梗塞起病突然,若不及时就医,起病后数小时至几天内病情程度将达到高峰,严重威胁了患者的生命安全。既往文献报道,因脑梗塞患者受到进行性血管闭塞,脑组织将出现不同程度的缺氧状态,若改状态的持续进行,神经细胞将会出现不可逆性失活,故及时接受合理手段改善患者患者脑组织缺氧、供血不足等情况对改善神经功能缺损状态及提高患者预后的意义重大[1-2]。目前临床诊断腔隙性脑梗塞的首选手段为影像学检查,其中包括电子计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)、磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)等检查方式,CT扫描速度快,可直观显示腔隙性脑梗塞具体病灶部位、大小、形态,便于观察到出血情况[3],MRI扫描人体软组织分辨力高、可多方位、多序列进行成像。为进一步探讨MRI、CT检查对早期腔隙性脑梗塞中的诊断价值,本研究收集了64例腔隙性脑梗塞患者的临床资料、影像学资料进行对照分析,现详情报道内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2017年3月~2018年1月收治的腔隙性脑梗塞患者64例为研究对象。研究对象纳入标准:①影像学资料、临床资料完整无丢失者;②未合并其他恶性肿瘤者;③经手术证实为腔隙性脑梗塞者。研究对象排除标准:①MRI检查禁忌症者,比如行心脏搭桥手术者;②肝、肾功能严重不全者;③合并严重精神疾病、颅脑手术史者;④大面积脑梗死患者。64例患者中,男性患者43例,女性患者21例;年龄41~78岁,平均(61.42±5.47)岁;合并疾病:合并高血压者21例,合并糖尿病者12例;临床症状主要表现为头晕、运动障碍、语言障碍、记忆力减退、抽搐、痴呆;发病至入院时间1~23h,平均发病至入院时间(10.25±2.13)h。

1.2 检查方法 MRI检查:采取西门子公司1.5T NOV US磁共振扫描仪,患者仰卧,放置头部线圈,扫描序列包括TST1WI/T2WI、T2W/液体衰减反转恢复(fluid attenuated inversion recovery,FLAIR)。参数设置:TR500~600ms,TE20,Flip 15,NSA 1~2次,层厚5.0mm,之后进行弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI),扫描扫描时间50~60s。CT检查:用GE 64排128层VCT,患者采取仰卧位,操作者将患者头摆正,下巴部位稍低,以听眦线为扫描定位基准线。扫描范围:自听眦线向上连续扫描。设置参数:管电压120kv,管电流380mA/s,层厚1 mm,矩阵:512×512。

1.3 图像分析 收集64例患者临床资料及影像学资料,观察患者影像学特点,包括信号特点、脑皮质是否出现病灶、病灶外形、密度变化、病灶具体部位、边缘是否模糊等,由两名副主任级医师分析并总结64例腔隙性脑梗塞患者影像学图像,采用双盲法进行诊断,并以DSA结果为“金标准”,比较多层螺旋CT、MRI检查对早期腔隙性脑梗塞患者不同部位病灶检出率、检查时间、检查费用。

1.4 统计学方法 本研究所有数据采用SPSS18.0统计软件进行检验,正态计量采用进行统计描述,采用t检验;计数资料等资料采用率和构成比描述,采用χ2检验,P<0.05为具体统计学意义。

2 结 果

2.1 64例早期腔隙性脑梗塞患者临床资料情况 经整理64例早期腔隙性脑梗塞患者临床资料,64例患者共143个病灶,其中单发病灶者12例,多发病灶者52例,共131个病灶;发病部位:额叶58个,顶叶18个,内囊9个,丘脑10个,小脑8分,基底节36个,脑干4个;病灶直径2~14mm,平均直径(6.12±1.03)mm。

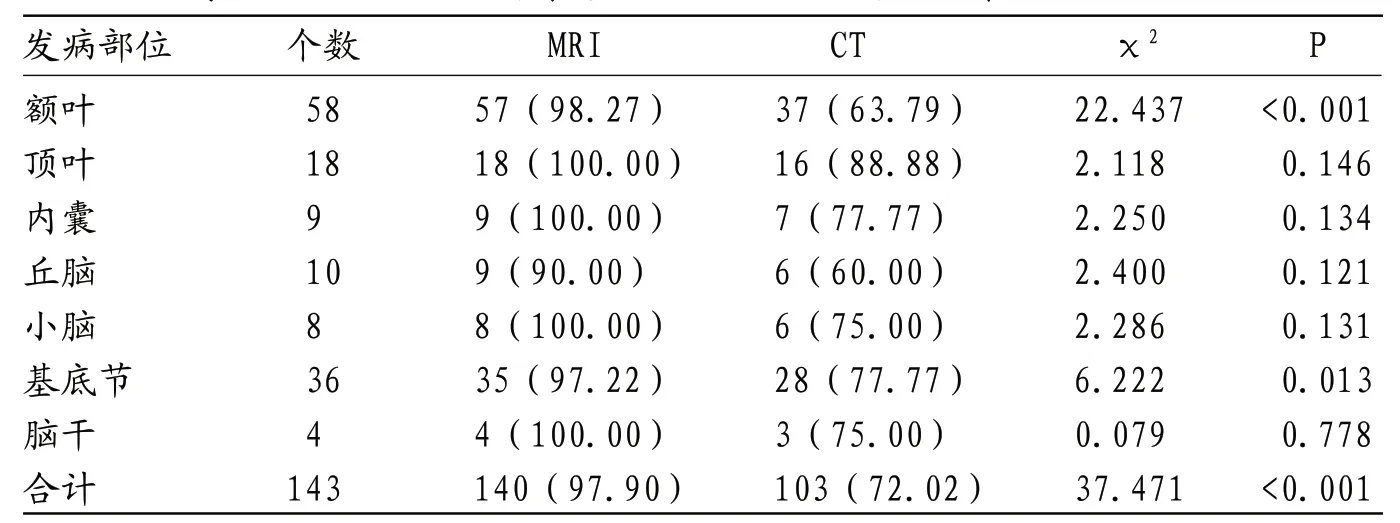

2.2 MRI、CT检查对早期腔隙性脑梗塞的检出率比较 MRI检出额叶病灶57个、顶叶18个、内囊9个、丘脑9个、小脑8个、基底节35个、脑干4个,共检出140个病灶,总检出率为97.90%;多层螺旋CT检出额叶病灶37个、顶叶16个、内囊7个、丘脑6个、小脑6个、基底节28个、脑干3个,共检出103个病灶,总检出率为72.02%。MRI检查对早期腔隙性脑梗塞的检出率明显高于多层螺旋CT检查,差异具有统计学意义(P<0.001)。见表1。

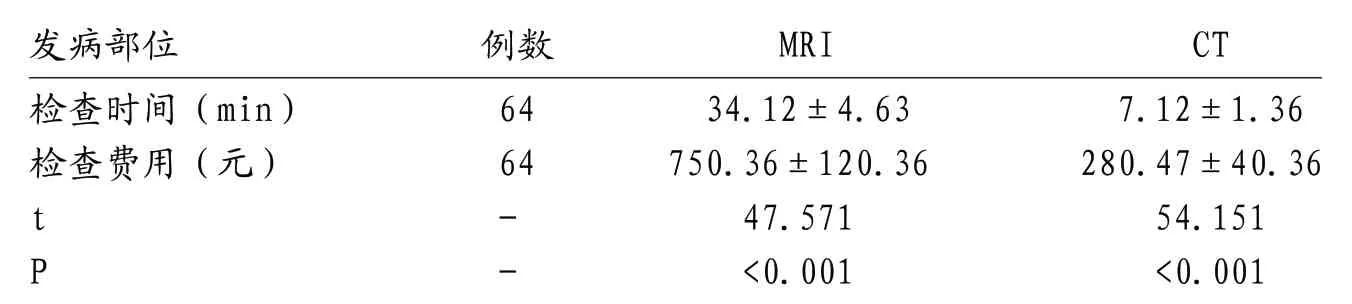

2.3 多层螺旋CT、MR检查检查时间、检查费用比较 多层螺旋CT检查时间、检查费用明显低于MRI检查,差异具有统计学意义(P<0.001)。见表2。

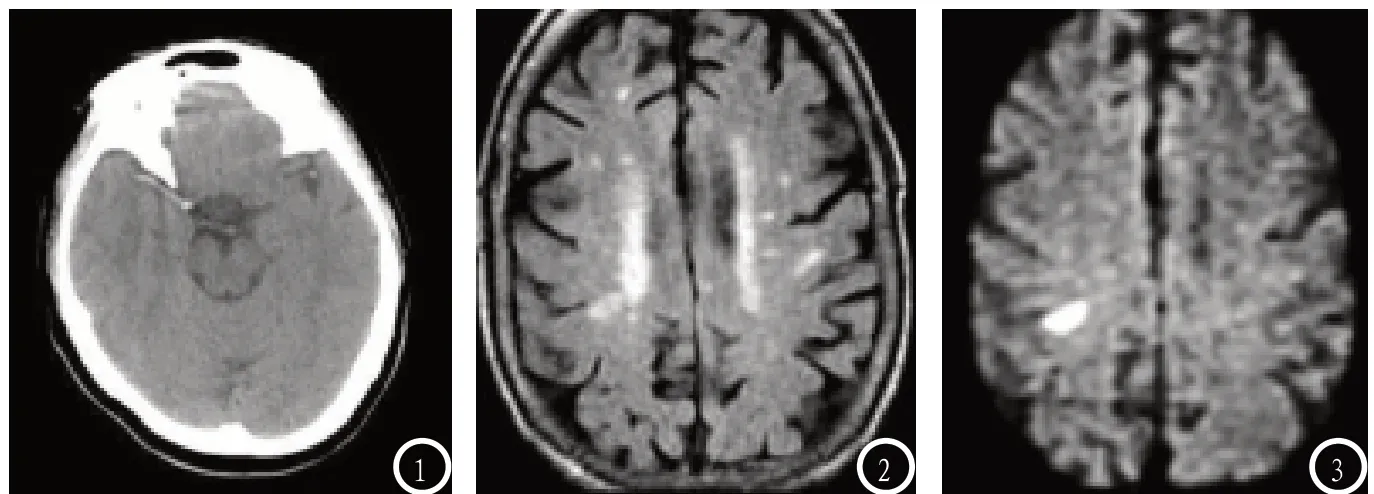

2.4 早期腔隙性脑梗塞在MRI、CT检查中的图像表现 64例患者CT检查中,病灶均呈现低密度小点或斑片状,以基底核区边界模糊、脑实质灰质与白质分界模糊、脑沟分界模糊为主要图像表现(见图1)。64例患者MRI图像中,病灶最小2.12mm×1.10mm,T2WI病灶区表现为高信号,T1WI为稍低信号,其中43个病灶以结合水为主,病灶呈现为斑点、小片状,在FLAIR、DWI序列中,病灶呈现高信号(见图2-3)。

3 讨 论

事实上临床在研究早期腔隙性脑梗塞的致病原因中,虽未完全明确早期腔隙性脑梗塞的致病因素,但较多学者认为,高血压、高脂血症等疾病是影响腔隙性脑梗塞发生的危险因素。脑梗塞是指脑组织出现局部血液循环障碍,直接引起患者脑组织出现局部缺血、缺氧,可随着病程时间的持续,脑组织可能软化坏死,患者将出现不同程度的神经功能缺损[4-6]。诸多文献报道[7-10],脑梗塞作为一类临床常见脑血管疾病,近年在我国发病率呈现逐渐上升趋势,因脑梗塞致残、死亡率也较高,对于患者个人及家庭生活造成极大影响,同时给社会带来极大负担,故及时检出脑梗塞对于脑梗塞患者及时进行积极、有效的治疗对改善其预后尤为重要。腔隙性脑梗塞多出现血管壁结结构的病理改变,多见于脑内深处小动脉发生阻塞或者梗死,在病程的推动下,慢慢于脑内形成腔隙,通常病灶直径多小于15mm,病灶微小,难以发现。基于上述原因,采用合理检查手段对明确临床诊断或评估患者病情意义重大。

在影像学诊断早期腔隙性脑梗塞中MRI可获取诸多可靠的信息。Stapf C[11]等学者文献前瞻性地研究了磁共振脑成像对腔隙性脑梗死的预测价值,选取54名存在连续性患者有急性发作的临床腔隙综合征的患者后,症状发作后≤48小时对其进行了CT扫描,明确深度小梗死情况,然后在入院后2~4天后进行了MRI检查为对照,结果发现排除旧的不相关的缺血性病变,CT和MRI对腔隙性病变解剖学定位符合性高,但CT对早期可疑腔隙性病变的敏感性仅为0.53(95%CI:0.38~0.67),间接表现MRI预测微小病变区域可信度较高。本组研究中纳入了64例早期腔隙性脑梗塞的患者,收集其临床资料及影像学资料后发现,64例患者共143个病灶,病灶直径较小,约2~14mm,在比较两种检查方式对早期腔隙性脑梗塞的病灶检出率中,MRI检出额叶病灶57个、顶叶18个、内囊9个、丘脑9个、小脑8个、基底节35个、脑干4个,总检出率为97.90%,明显高于CT检查总检出率72.02%,证实MRI对早期腔隙性脑梗塞的检出率优于CT检查。在图像显示中,MRI主要扫描序列中,FLAIR、DWI序列中,病灶呈现高信号,T1WI为稍低信号,病灶呈现为斑点、小片状,于CT检查中病灶均呈现低密度小点或斑片状,以基底核区边界模糊、脑实质灰质与白质分界模糊、脑沟分界模糊为主要图像表现,MRI检查参数选择较多,对于人体软组织分辨率较CT高,获得的图像清晰度更好,脑疾病中,对于显示脊髓灰白质、缺血引起的脑组织损伤优势明显[12-15]。另一方面,本研究对两者检查时间与费用进行了对比,多层螺旋CT检查时间、检查费用明显低于MRI检查,从降低检查成本、节省检查时间的角度考虑,早期腔隙性脑梗塞采用CT检查可有效缩短时间。

表1 MRI、CT检查对早期腔隙性脑梗塞的检出率比较[n(%)]

表2 多层螺旋CT、MR检查检查时间、检查费用比较

表2 多层螺旋CT、MR检查检查时间、检查费用比较

发病部位 例数 MRI CT检查时间(min) 64 34.12±4.63 7.12±1.36检查费用(元) 64 750.36±120.36 280.47±40.36 t - 47.571 54.151 P - <0.001 <0.001

图1 CT平扫可见右侧大脑中动脉可见高密度影。图2 FLAIR序列可见皮层及侧脑室旁出现高信号。图3 DWI序列中病灶呈现高信号。

综上所述,MRI、CT检查均可显示早期腔隙性脑梗塞具体发病部位情况,其中MRI对早期腔隙性脑梗塞的检出率优于CT检查,但CT检查时间较短且费用较低,临床可根据患者个人情况进行检查方式选择。