全髋关节置换术治疗陈旧性髋臼后壁后柱骨折1例报道△

2019-09-15李娟王玉珠王晓峰夏庆邵云潮

李娟 王玉珠 王晓峰 夏庆 邵云潮

(复旦大学附属中山医院骨科,上海 200032)

年轻患者的髋臼骨折是一种高能量损伤,可能合并股骨头、髋臼软骨和关节盂损伤,该类患者移位的髋臼骨折通常需要切开复位内固定(open reduc⁃tion and internal fixation,ORIF)以恢复髋关节的解剖结构。但不论采用何种治疗方式,仍有一部分人最终发展为严重创伤性关节炎和股骨头缺血坏死,还可能存在骨折不愈合、畸形愈合、骨缺损、关节对合关系丧失等,导致髋关节疼痛和僵硬,严重影响生活质量,需要行全髋关节置换术(total hip arthroplasty,THA)。老年患者的髋臼骨折则要综合考虑患者的一般情况、骨骼质量和骨折类型,采取保守治疗、单纯内固定或结合THA[1]。文献报道,THA对初始治疗失败的髋臼骨折具有较好的疗效,然而复杂髋臼骨折非手术治疗失败与股骨头移位、骨不连和广泛的髋臼缺损有关,需要复杂的髋臼重建,从而增加了手术难度和并发症风险[2,3]。本文报道1 例合并髋臼后壁后柱骨缺损及假臼形成的陈旧性髋臼骨折病例,以期探讨THA治疗髋臼骨折的现状和难点。

1 临床资料

患者,男,52岁,10年前车祸外伤,发现腹腔脏器出血,卧床保守治疗2 个月,好转后下地行走时出现左髋疼痛,当地医院行髋部X线检查发现左侧髋臼骨折,采取保守治疗,间断卧床3 年后开始恢复体力活动,行走跛行,但无明显疼痛。4 年前开始左髋疼痛及跛行逐步加重,为进一步诊治来我院就诊,门诊拟诊“左髋创伤性关节炎”收入院。患者有痛风病史6年,间断发作;发现糖耐量异常2年,未进一步诊治。

1.1 术前检查与计划

体格检查:左下肢短缩约1.5 cm,髋部局部无红肿及压痛,髋关节各方向活动均受限。髋关节正位X线检查示左侧髋臼边沿骨质增生,关节间隙狭窄(图1A)。髋关节三维CT示左侧髋臼后壁后柱陈旧骨折,假关节形成,后壁骨缺损(图1B~1E)。C反应蛋白0.8 mg/L,红细胞沉降率4 mm/1 h,血红蛋白148 g/L,白蛋白46 g/L。

拍摄120%放大的X 光胶片作术前计划,以双侧泪滴连线为基准线,比较两侧小转子顶点高度,测得双侧肢体长度差异为15 mm。测量对侧髋臼杯大小约50 mm,拟将臼杯外展40°安放于真髋臼内,后上方骨缺损拟以自体股骨头或坦金属块填充;股骨柄约为13号,股骨距截骨高度距小转子上缘10 mm,柄肩部距大转子顶点约17 mm,安装+5 mm 颈长的股骨头。患肢总合延长度约为14 mm。

1.2 手术方法

图1 术前影像检查

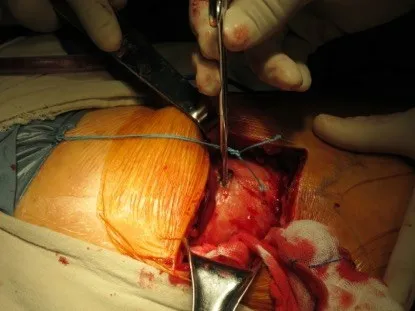

图2 在大转子近侧皮肤缝一针,将缝合线在适当张力下以直钳垂直固定,于大转子顶点作电凝标记,用于术中比较肢体长短与偏心距变化

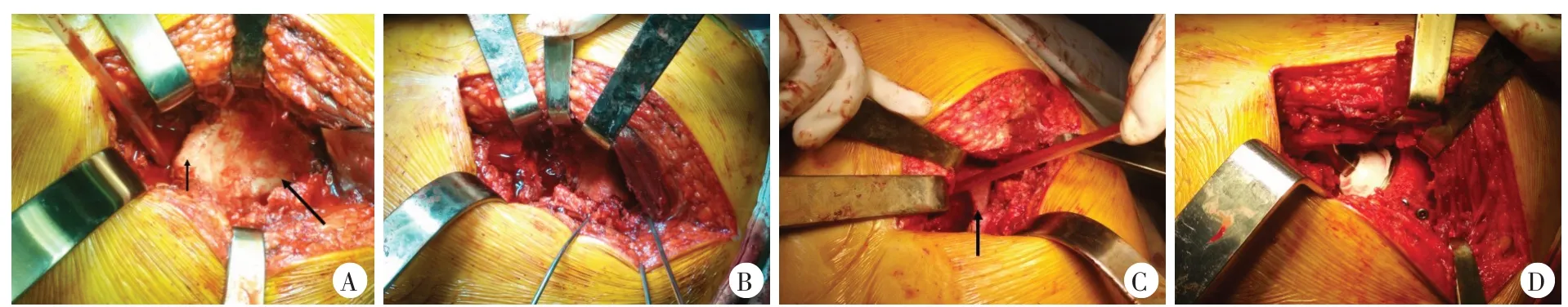

麻醉成功后90°右侧卧位,取左髋后外侧弧形切口,钝性分离臀大肌,内旋髋关节,切断外旋短肌止点,在大转子近侧皮肤缝1 针,将缝合线在适当张力下以直钳垂直固定,于大转子顶点作电凝标记,用于术中比较肢体长短与偏心距变化(图2)。舌形切开后方关节囊,见股骨头脱位于后上方假臼内,但假关节位置稳定,与术前检查相符(图3A)。完全脱位股骨头,按术前计划于小转子上缘上方10 mm 处截骨,取除股骨头,见股骨头负重区磨损,评估股骨近端髓腔前倾角。髋臼拉钩牵开,完整显露髋臼,见假髋臼后壁部分缺损,但未损害包容度,探明真臼位置,清理髋臼窝及臼缘,将修整后的股骨头回植至假髋臼,3 枚克氏针临时固定(图3B),依次用45、47、49 号髋臼锉处理真髋臼(图3C),清理骨赘,安装50 mm金属髋帽,冲紧、压配满意后3枚髋臼螺钉固定,逐一以3枚空心钉取代克氏针固定股骨头植骨,安装陶瓷内衬(图3D)。屈髋、内收、内旋下肢,显露股骨近端,箱型骨刀开髓,髓腔探通髓,依次用8、10、11、12号股骨髋腔锉处理股骨上端髓腔,留置12号髓腔锉,直径32 mm颈长+5 mm 股骨头,复位,以缝线技术测试肢体长度约延长12 mm左右,各向活动均稳定,再次脱位,取除股骨柄试模,安装12号假体柄,直径32 mm颈长+5 mm陶瓷股骨头,冲紧后复位,再次测试各方向活动稳定性,冲洗,止血后修补关节囊和外旋短肌止点,分层关闭切口。术中出血约500 ml,未输血。术后12 h开始口服利伐沙班10 mg,1 次/d,至术后第6 天开始改用拜阿司匹林75 mg,1次/d,至术后5周。

1.3 术后随访

术后床上下肢功能锻炼,2个月后患肢负重,术后7个月时重返工作岗位。术后第2天、3、9、18个月随访髋关节X线检查(图4A~4D)。术后18个月复查三维CT(图4E、4F)。随访中未见异位骨化形成。该患者术前、术后3、9、18个月Harris评分分别为40、71、85、100分。

图3 术中所见

图4 术后随访影像检查

2 讨论

髋臼骨折属于关节内骨折,移位超过2 mm 需要手术干预。如复位不满意,残留移位超过2 mm,关节炎的发病率可达44%;但即使接近解剖复位,仍有27%~32%的患者发生关节炎[4]。稳定的后壁骨折、非后壁+非双柱且髋臼上缘完好、骨折移位小于2 mm的髋臼骨折可采用保守治疗,否则应手术治疗。年轻患者的移位和不稳定骨折,应尽早进行良好的切开复位内固定,恢复髋臼负重面的解剖复位、恢复股骨头良好的匹配是获得满意长期预后的关键。常用的髋臼骨折ORIF入路为Kocher-Langenbeck入路、髂腹股沟入路、Stoppa 入路和联合入路,近年来导航下的经皮内固定技术也得到了越来越多的应用。但是,随着创伤治疗理念的发展和老龄化进程,以及研究发现髋臼骨折后发生创伤性股骨头坏死的概率为2%~40%,这些结果沉重打击了“解剖复位、坚强固定和早期动能锻炼”的治疗理念[5]。在不同的创伤治疗机构和研究者之间,髋臼骨折首选治疗方案的选择出现了争议。

Sermon 等[6]发现,与延迟THA 相比,一期行THA的患者翻修率(8% vs 22%)和异位骨化发生率更低(28% vs 41%),但延迟THA 组患者主观满意度更高。然而一期THA组患者平均年龄大于延迟THA组患者(78岁vs 53岁),从某种程度上说明年龄对治疗方案的选择具有重大参考价值。目前考虑到THA后骨溶解、无菌性松动、翻修等问题,ORIF 仍被广泛认为是中青年髋臼骨折患者的标准治疗方案,然而,对于伴有慢性全身性疾病或局部疾病的老年患者,一期THA可能是一种更合适的方法。一期THA的适应证还包括骨质疏松、合并股骨颈骨折或病理性骨折、合并较严重的髋骨关节炎;高龄、延迟诊断、内科合并症和病理性肥胖则是相对适应证[7]。

尽管文献报道THA治疗晚期髋臼骨折取得了较好的临床效果,但髋臼骨折后的THA 仍然是较为棘手的初次髋关节重建之一。与非创伤性骨关节炎相比,该类患者THA翻修的概率更高[8]。髋臼骨折的初始治疗对二期THA 的影响,在不同的医疗机构之间存在差异。Zhang 等[9]5 年随访结果表明,ORIF 治疗组THA 功能好于保守治疗组。但也有学者发现,接受THA 治疗后,非ORIF 组和ORIF 组患者之间的差异很小,特别是在临床效果、松动率和不愈合率方面[8,10]。Wang等[11]8~17年的随访结果表明,髋臼骨折类型也不影响THA 的治疗结果,非手术治疗髋臼骨折导致的髋臼复杂重建,并不增加无菌松动率而减少假体使用寿命。然而笔者认为这些结果并不代表髋臼骨折保守治疗和手术疗效相当,或者支持一律采用一期THA治疗具有手术指征的髋臼骨折。髋臼骨折手术作为难度较大的骨科手术,不同的骨折类型和复位质量对预后有较大影响[4]。随着髋臼重建技术和髋臼假体设计的不断发展,近年来老年髋臼骨折一期THA 的适应证范围得到扩大,但在不同的医疗机构和治疗团队之间,手术方案的选择仍有争议。Zhu等[3]建议:即使在老年患者中,42 d之内的骨折采用ORIF治疗仍是较好的选择。在有明确的切开复位内固定指征时,应尽量选择专业性较高、有丰富的髋臼重建经验的医疗机构[1,10],一方面重建手术可以为二期THA 保存必要的骨量,另一方面减少需要THA的概率,延后需要THA的时间,并且在需要THA前有相对较好的关节功能和生活质量。因此,临床医师的实践和专业知识是仍然是治疗髋臼骨折的临床实践中最有用的工具[7]。

该例患者髋臼骨折已有10 年,除创伤性关节炎外,还合并假臼形成和骨缺损,已不适合行ORIF,THA是更好的选择。重建髋臼是手术成功的关键,必须重建稳定的髋臼支持结构,否则术后假体松动、移位、脱位等发生率很高。Ranawat等[10]认为,髋臼假体未放置在真臼内是术后假体失败的重要原因之一,使用术前模板和术中识别解剖标志有助于找到真正的髋臼。这些解剖标志包括耻骨、泪珠、髂骨和坐骨等,骨折碎片、瘢痕、异位骨化、硬化骨等在术中需要广泛地清除,才能显露完整的髋臼且不影响臼杯的放置。髋关节三维CT重建对陈旧性髋臼骨折手术方案的选择具有重要作用[7]。通过CT扫描和重建,可以发现髋臼的移位、骨不连和骨缺损情况。本病例髋关节正位X线检查仅清楚显示了增生的骨赘和关节间隙狭窄,而假臼的形成和骨缺损情况则无法清晰判断,在此基础上使用术前模板测量易导致测量失误。对于骨缺损则需根据缺损范围和位置进行髋臼重建。包容性骨缺损可使用松质骨打压植骨填充;而较大的壁缺损则需要使用单独的骨块进行结构性植骨。对于无股骨头坏死的病例,切除的股骨头可作为较为理想的植骨材料[11],股骨头的松质骨粒可用于打压植骨,股骨头本身可作为结构性的植骨块,将非包容性缺损转化为包容性骨缺损。在缺损更多的情况下,可能需要髋臼加强环、金属笼或金属网对植骨骨质进行结构支撑[12]。髋臼骨折后的THA 多选择生物型假体[2-4]。对有严重骨质疏松、髋关节中心性脱位、仅累及髋臼前壁和内侧壁的髋臼骨折,亦可采用类似髋臼假体翻修的技术,使用骨水泥髋臼加强环;而对于年轻患者,累及前柱和后方结构的,则通常建议使用生物型髋臼假体,并植骨或合用内固定支撑以重建髋臼连续性[1]。该例患者存在髋臼后壁和负重区的骨缺损,采用自体股骨头作为植骨块,并用空心螺钉将其固定在髋臼上,重建髋臼后壁。为保护植骨,术后应避免患髋负重6~12周[2],本例患者术后2个月开始负重训练,作为结构性植骨的股骨头亦观察到较好的融合,现已基本恢复正常生活,但该例患者日常运动活跃,远期疗效尚待进一步随访。

因此,对于移位的髋臼骨折,尽管手术方案的选择仍有争议,但对于陈旧性的髋臼骨折,行THA是较好的选择。详细的术前评估,制定合理的手术方案,并准备合适的髋臼重建材料和假体,是手术成功的关键。