做中国当代艺术的推动者

——王林访谈:关于双年展模式的对话

2019-09-13王林WangLin

王林 Wang Lin

1徐震只要一瞬间行为艺术第55届威尼斯双年展平行展“未曾呈现的声音”展览现场

2王强衣裳:跑马场上的华丽转身(局部)80cm×60cm×10绘画装置第55届威尼斯双年展平行展“未曾呈现的声音”展览现场

《当代美术家》(以下简称“当”):您在1996年策划了首届上海双年展。当时国内的双年展还很少,官方对当代艺术也没有现在的认可程度高。是什么原因促使您在20世纪90年代策划、筹备了首届上海双年展?

王林(以下简称“王”):双年展是一个持续性的、非盈利的大型学术性展览。20世纪90年代中期,中国大陆地区只有两个没有成型的双年展——吕澎做的广州双年展和张晓凌做的北京双年展,但是这两个双年展都只举办了一届,再无下文。我觉得中国应该有自己的双年展能够持续举办,这样才能形成双年展的历史积累过程。

1996年前后那一段时间,我跟上海艺术家来往比较密切,就向上海美术馆提出了策划双年展的构想。当时上海美术馆的馆长是方增先,他是画国画的艺术家。但老先生比较开放,我和徐虹一起去找方老先生,提出要做双年展。方老先生便委托我做一个关于上海双年展的策展方案,当时为上海双年展拟了十来份文件。我认为上海特别适合建构一个持续性的双年展机制,上海有接受现代文化的基础,上海市民对艺术的态度很开放,而且有自己的判断力。当年我印象很深,首届上海双年展的时候发行首日封,很多上海市民让艺术家签名,当时收藏首日封的多达5000多人。

筹办过程中经历了很多曲折。当时上海美术馆没有做过这样大型的综合性展览,所以我在上海呆了好长一段时间,住在一个美术馆的小房间里面,从头到尾帮他们策划、组织这个展览。那个时候中国大陆的美术馆系统还没有形成策展人概念,后来是在第十届上海双年展的时候,上海美术馆追认我为首届上海双年展的策展人,这里得说声:“谢谢了”。

当:朱小钧老师在《上海双年展发展脉络》一文中提到,上海美术馆在1996年对双年展的态度是“某一件作品的取舍不重要,双年展的持续举办最重要。一定要让双年展活下去。”您作为策展人,当时对上海双年展的态度是否也是这样?

王:1996年的第一届上海双年展以油画为主。当代艺术最主要的类型除了架上艺术以外,是装置、影像和行为。1989年6月以后,中国美术馆明文规定,装置不能参加中国美术馆的展览。对于上海首届双年展,我们做了两个突破性的安排:一是邀请了三位上海籍的国际艺术家——谷文达、陈箴和张健君参加首届上双展,让他们来做装置和影像,谷文达和陈箴做的是装置作品,张健君做的影像作品。另外,我还安排组织了材料作品,有的也可以叫做绘画性装置或装置性的绘画。比如周长江等的作品,把材料性、装置性的绘画作品纳入其中,就是为了增强展览的当代属性和视觉效果。

31996年王林策划“首届上海双年展”时在上海美术馆住所与荷兰策展人利赫女士交谈

展览开幕的前一天晚上,本来一切顺利。突然接到通知,要把龚学平先生的前言撤下来。这有什么问题?很严重吗?不知道。上海美术馆和我半夜赶到现场,担心万一不能开展,那怎么办?当时要求装置性的画作都要撤下来,但我说参展艺术家的名单已经公布,如果哪位艺术家没有参展,没法交代,我坚持让所有艺术家都应参展。比如陈箴的大型装置作品《三十六计》,因为用了上海老式马桶,馆长担心有问题,让陈箴换成塑料桶。陈箴很不高兴,把他作品的题目改成了《三十六计,走为上计》。我给陈箴讲,能把装置作品拿到上海美术馆,摆进展厅里面,就是一个进步。走为上计,可以朝外面走,也可以朝前走,我们还是要推动中国当代艺术往前走。从这个意义上来讲,艺术总是在突破边界,突破那些固有的、充满成见的东西。后来陈箴很认可我的说法,我们成为了很好的朋友。

当时也做了很多准备,包括邀请中央电视台来报道,邀请上海市的老书记来观展,给他做导览。其实都是为了一个目的,就是赢得博弈的胜局。文化前沿的东西,必然要跟既成现实发生相互碰撞、相互博弈的关系,处理好这些关系,在不违背底线的情况下把事情做成,这需要勇气,也需要智慧。如果首届上海双年展被取消,就意味着可能要延迟好多年,才能做成类似的、能够持续的双年展。为了让展览机制能够建立起来,做些有限的妥协是必要的。

第一件上海双年展以油画为主,第二届以国画为主,但是其追求国际化的宗旨在一开始的览策划案中就有明确的表述。到了2000年,第三届上海双年展完全成型,达到国际展览规模,邀请了很多国外的艺术家参展,还有不少外围展。尽管对上海双年展有不同的看法,但已经形成上海双年展的基本体制和展览规模。

当:部分文章认为首届上海双年展最大的困难是资金问题,您对这种说法是否认可?国内艺术基金会的制度还不够完善,双年展的资金支持该如何保证?

王:上海双年展的经费,最核心的部分还是政府拨款,以此保证展览的基本运行。其他的赞助和投资资金,更多的是为了让展览做得更漂亮,规模做得更大、效果做得更好。

我觉得一个双年展,一定要有相对稳定的机构来主办,比如卡塞尔文献展的经费,主要分为三部分:一是卡塞尔政府,出三分之一的钱;二是文献展经营的收入,比如卖画册、衍生品等;三是赞助,因为卡塞尔文献展成为了品牌,有了吸引投资的基础,这是品牌效应。上海双年展就是一个品牌,目前来说,中国最有品牌的双年展仍然是上海双年展。

上海双年展给中国大陆树立了一个样板。但仍然有两个问题,一是前沿性、学术性不够,还不是一个引领文化前沿的双年展,比卡塞尔文献展有不足,对这方面我是有批评的。第二,上海双年展品牌的影响力现已形成,但更多的还是一个样式,是一个国际展览的架势,这个架势很有派头,其学术针对性缺乏锐度、没有真正具有力量的学术话题。

当:2009年,您在重庆策划了首届重庆青年美术双年展,您将重庆首场当代艺术双年展定位在“青年”的原因是什么?

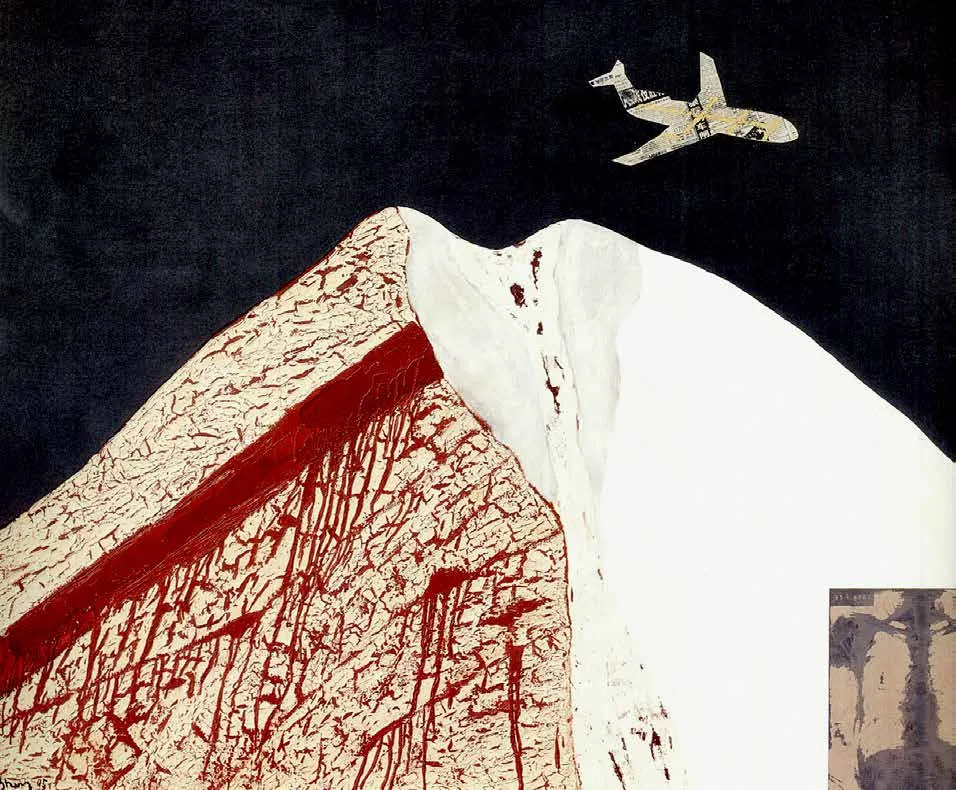

4尚扬大风景诊断之三布面综合材料173cm×200cm19951996年第一届上海(美术)双年展参展作品

王:我常年生活在重庆,我在上海策划过双年展,我想还是应该给重庆人做点事情。重庆在1997年成为直辖市,我希望在重庆做成一个与众不同的双年展,于是以青年为名头。重庆作为一个年轻的直辖市,有四川美院的艺术影响,可以借助青年艺术创作的力量,所以定位在青年艺术上。第一届展览规模就很大,在会展中心用了1万平米的展厅。

但重庆青年美术双年展后来没有形成一个很好的展览线路,交给不同的人去做,没有形成持续性的学术构想,没有方向感。当然这个双年展还在继续,还走在争取形成品牌的路上。

当:2018年,首届重庆国际实验影像双年展开幕。这是继重庆青年美术双年展后,您在重庆策划的第二个双年展,从作品形态到展览形式都比较新颖,这是否是您对双年展策划活动的新的尝试?

王:我在重庆策划的第二个双年展是重庆国际实验影像双年展,是想从另外一个角度来入手,异军突起。因为影像艺术是今天最重要的文化类型之一,而且影像创作主体主要还是年轻人。我分别做了A计划和B计划展览,在传统美术馆空间实施A计划,在黄桷坪社区实施B计划。这么做,就是要让它突出当代艺术文化意识,不只是一个样式化的展览。尽管难度大,但是我们联合了黄桷坪的许多艺术机构,集结成为一股力量。大型展览在某种意义上讲,其作用就是聚集艺术的力量,特别是青年人的艺术创造力。

改革开放以来,中国文化的进步在艺术领域表现得最充分的,就是艺术家的个人创造力得到某种程度的呈现和认可。从艺术家自我表现开始突破禁区,逐渐让艺术家的个人创造力发挥出来。个人创造力的发挥,在某种意义上讲,是现代性文化的核心,因为现代人格必须建立在个人自由的基础上,个人价值受到尊重,专业作用得到认可。所以,去推动当代艺术的发生、推动当代艺术的进程,也就是在推动中国文化的不断进步。

我做的事情,都可以说是“推动”。重要的不是成功的绚丽,而是发生的过程。因为只有不断地推动当代艺术的发生,我们才能把中国今天的文化进步呈现出来,使我们所经历的历史有形成趋真向善的方向感。我想这就是知识分子应该去尽力而为的事情。

当:您认为双年展的学术性和交际性,应该强调对公众的吸引力,这二者该如何平衡?

王:我们可以比较世界上知名的双年展,卡塞尔文献展是从1945年开始的,后来改为五年一届,一直是很专业的展览,有很明确的学术方向,就是要把二战以后欧洲文化的新动向体现出来。

威尼斯双年展的历史更长,意大利人对市场经济也比较看重。他们的主题展,主要体现展览的学术性。威尼斯双年展有两个特质:第一,双年展本身是非营利的;第二,它带有旅游性质,有旅游城市文化活动的性质,所以它有国家馆展、平行展。前段时间平行展有点混乱,但是他们也在调整,平行展学术性的要求更高了,而且数量有所控制。

5吴雅琳变脸—西方邂逅东方综合媒体、影像艺术90cm×75cm×118cm2015“时间之境——重庆实验影像双年展”参展作品

根据威尼斯不同的展览场地,他们把双年展做成了艺术节,又增加了电影节和建筑双年展,整个展览确实有一种艺术嘉年华的感觉。威尼斯本身就是一个旅游城市,他们这样规划和策划,也没什么不好。威尼斯是东西方连接的起点,这样一个涵盖、聚集着东西方不同文化的展览,要求它达到卡塞尔那样的主题性、学术性是不现实的。但是威尼斯双年展也开始更强调专业化,实属必要。威尼斯双年展提供了一个让全世界的自由策展人和艺术家都可以去施展创造力的地方,这是很好的事情。

中国很多艺术家一度对威尼斯双年展很有热情,过去认为参加威尼斯双年展就是成功的标志。我策划威尼斯双年展平行展“未曾呈现的声音”,邀请了160多位艺术家参展。我希望大家不再把参加过威双年展就当做成功学案例。中国是一个大国,有那么多艺术家,西方看到的那几个人不能代表中国,也不能代表整个中国当下文化状态,还有好多优秀艺术家没有呈现出来。我策划平行展的初衷,就是要让中国当代艺术更多更广、创作创新的状态能够呈现出来,让全世界看一看中国艺术家丰富的创造力,而不是仅仅从权利和资本出发去看待艺术、艺术家和艺术作品。我始终在做中国大陆当代艺术不断发生的推动工作,对中国现实状况而言,推动比收获更重要。

上海双年展毕竟是由美术馆举办的,是一个白盒子的展览。这样的展览特别要避免过度的官方化和行政化。国际化并不是唯一的理由,因为即使百分之九十的参展艺术家都是外国人,也不等于提出了当今国际文化最前沿的问题。重要的还是要提出真正的学术问题,提出具有国际意义的学术问题,双年展的核心就是要有国际国内问题的针对性。其学术话语权,应由策展人、批评家组成的学术机构来选择。如果只是行政决策,不是学术决策,很容易就会变成嘉年华盛会,只是一个热闹场面。

做展览,要尊重个人创造力,尊重个人就是尊重现代人格,尊重当下在场。

当:首届重庆实验影像双年展,您在黄桷坪社区举办,出发点是否也是尊重个人创造力?

王:是的。中国现在真正的艺术现场,就在社区之中。社区有民间、有基层、有不同层次的人群。文化意识一定要有民间立场,也就是公民立场。现代社会是一个公民社会,公民应有自主权和独立性,独立之精神和自由之思想,乃是艺术所必须的。

当:国内双年展在近30年的发展中,从无到有,取得了巨大变化,当然也有部分双年展未能形成延续性的机制。您认为,合格、成功的双年展应该具备哪些要素?国内的双年展活动如果想继续发展,要取得更大的影响和更高的水平,应该完善哪些机制?

王:我觉得双年展一定要有学术方向,要有问题的针对性。这个话题不是空泛的,话题一定是针对问题的话题,这是前提。第二,要有持续性,没有持续三届的双年展,没有形成基本体制,大可质疑。第三,双年展应该品牌化,品牌是淘汰出来的,但品牌化不等于商业化,因为双年展是学术性、非赢利的。可以曲径通幽,但不能靠双年展去赚钱,目的一旦是赚钱,这个双年展就毁掉了。

6“时间之境——重庆实验影像双年展”现场2018

持续性、品牌性、学术性,再加上问题意识,这些是最重要的。学术性就要求有问题意识,持续性就是品牌塑造,这里强调的是品质和规模。这里我建议目前可以在国内做一些专门性的双年展,比如说实验影像双年展、装置艺术双年展,行为艺术双年展、乡村状况双年展、中国三、四线城市文化动向双年展等等,通过专门化和专业化,集中在某一个点上,可以做得更地道、更成熟、更有文化现状的研究性质。