基于精神科住院患者的护理风险评估及干预

2019-09-13李明媚

李明媚,李 卓

(遂宁市民康医院,四川 遂宁 629000)

所谓护理风险管理,即为在护理过程中分析总结可能存在的潜在风险,对其进行识别、评估,并制定针对性护理风险干预对策,尽可能将护理风险降到最低,确保护理工作安全有效。精神科住院患者相对来说较为特殊,其在住院期间各种危险行为及安全事故发生率较高,因此护理人员需针对精神科住院患者加强护理,重视其风险评估及干预,防止患者诊疗过程中发生各种危险行为,确保患者临床治疗效果及安全。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院精神科收治的住院患者96例作为研究对象,依照护理干预方式不同将其均分为甲组与乙组,各48例,两组患者均明确诊断,住院采取治疗,且排除其他严重系统性疾病。其中,甲组男27例、女21例,年龄23~68岁,平均(45.34±3.75)岁;乙组男28例、女20例,年龄21~69岁,平均(45.74±3.58)岁,两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

甲组患者予以常规护理,乙组患者对其护理风险进行评估,如下:

①制定护理风险评估方案:首先构建护理风险识别体系,及时识别并评估护理风险,加强护理安全隐患筛查、识别,避免精神科住院患者护理风险遗漏;②制定护理风险管理制度:针对护理工作中存在的风险制定相关护理风险管理制度,明确指出护理工作质量标准、工作流程、风险预案等,对护理风险管理流程进行规范,确保护理风险发生率得以降低[1];③完善护理安全质量监督系统:构建院级、职能部门、临床科室护理质量监督体系,对护理风险管理开展工作进行定期或不定期检查,主要监督护理风险工作具体执行情况及工作标准落实情况,及时发现护理风险管理中存在问题,制定相应解决对策,并监督落实效果;④加强护理人员培训教育:做好护理人员安全教育,提升其安全管理意识,从思想上加强护理风险管理,将风险因子扼杀在摇篮。

1.3 观察指标

从基础护理、护理安全、病房管理及感染控制等方面对两组患者护理质量进行评估,每项满分100分,分值越高表示护理质量越高。分别调查两组患者护理过程中风险事故发生率及患者护理工作满意度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“s”表示,采用t检验;计数资料以例数(n)、百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者护理质量评分对比

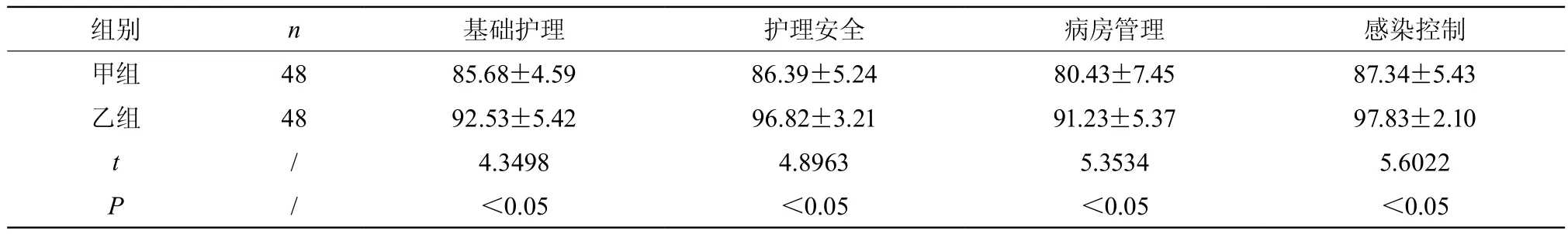

乙组患者护理质量评分均高于甲组,组间比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理质量评分对比(±s,分)

表1 两组患者护理质量评分对比(±s,分)

组别 n 基础护理 护理安全 病房管理 感染控制甲组 48 85.68±4.59 86.39±5.24 80.43±7.45 87.34±5.43乙组 48 92.53±5.42 96.82±3.21 91.23±5.37 97.83±2.10 t/4.3498 4.8963 5.3534 5.6022 P/<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.2 两组患者护理调查结果对比

甲组患者护理中发生风险事件3例,分别为1例跌倒、1例私自离院、1例擅自用药,乙组未发生风险事故,乙组患者护理风险事件发生率为0.0%低于甲组的6.67%;护理工作满意度调查结果显示,甲组护理工作十分满意26例、满意15例、不满意7例,乙组十分满意32例、满意15、不满意1例,乙组患者护理工作满意度为97.92%明显高于甲组的85.41%,组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

结合医院及精神科护理实际情况,针对精神科住院患者制定有效风险评估机制,能够对护理工作内容进行规范。同时,加强护理人员培训能够在一定程度上提高护理人员风险防范意识,增强其综合素质,确保护理质量提升。

本文研究中实施护理风险评估及干预的乙组患者护理质量评分均高于甲组,乙组患者护理风险事件发生率及护理满意度均优于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。综上所述,针对精神科住院患者实施护理风险评估,并加强患者护理风险干预,可显著提高患者护理质量,降低精神科患者住院过程中风险事件发生率,同时有助于良好护患关系建立。