等速测试系统用于肢体痉挛量化评估的对照研究

2019-09-11秦文婷靳令经赵亦超

雷 斌, 秦文婷, 靳令经, 冉 军, 陆 云, 赵亦超

(1. 同济大学附属同济医院神经内科,上海 200065; 2. 同济大学附属养志康复医院,上海 201619)

痉挛是上运动神经元损伤引起的运动障碍、以速度依赖性牵张反射增强为特征的肌肉张力异常。德国的Wissel等[1]发现,卒中14d内痉挛发生率为24.5%,12周内26.7%,24周内为21.7%;在卒中发病的第1年内,肢体痉挛状态的患病率为25%~43%。Pundik等[2]则发现97%中度或重度运动障碍的慢性卒中患者伴有肌张力增加。脑卒中已成为目前在我国严重危害人民健康的疾病之一[3],发病后整个恢复过程因人而异,65%以上的患者会停留在痉挛性偏瘫阶段。故准确评估痉挛,并采取对应的治疗策略显得尤为重要。

目前,评价痉挛的方法分为主观评定方法及客观评定方法,主观的评定方法有Ashworth量表(Ashworth scale, AS)/改良Ashworth量表(modified Ashworth scale, MAS),Tardieu量表(Tardieu scale, TS)/改良Tardieu量表(modified Tardieu scale, MTS),三倍痉挛状态量表(triple spasticity scale, TSS),临床痉挛指数(composite spasticity index, CSI)等。客观的评定方法包括神经生理学方法及生物力学方法。主观评定方法由于测试者主观差异性较大,量表信度均不理想;客观的评定方法则可以应用标准化的测量方法,获取客观的数据,结果更加可靠。等速肌力测试系统可以用恒定的速度进行被动牵伸,测得牵伸过程中的阻力矩,可模拟徒手测试痉挛情况,但尚未找到能够准确评估痉挛的量化性指标。鉴于以上情况,本试验通过采用等速测试系统被动牵伸屈肘肌测量痉挛情况,分析等速测试系统在屈肘肌痉挛时的测量指标与不同主观评估结果的相关性,并结合痉挛的定义及其神经学特点,寻找定量化评估痉挛的等速测试指标。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2016年06月—2017年12月同济大学附属养志康复医院神经康复科收治的脑卒中伴有痉挛的患者,根据MAS评分1级,1+级,2级,3级患者各入组10例,共计40例。其中男性35例,女性5例;年龄46~72岁,平均(58.28±6.51)岁;病程1~26个月,肢体受累左侧23例,右侧17例。招募10名年龄、性别比例相近的健康人作为对照组,男性8例,女性2例,年龄46~63岁,平均(58.20±5.14)岁,根据随机数字法选择其中5例测试左侧肘关节,5例测试右侧肘关节张力变化。

1.1.1 入选标准 (1) 意识清楚,病情稳定;(2) 无明显认知障碍,能配合完成测试;(3) 受累侧屈肘肌张力升高,MAS≥1级;(4) 自愿参加,签知情同意书;(5) 所有患者均符合全国第四届脑血管病会议修订的各类脑血管病诊断标准,并经头颅影像学检查结果(CT或MRI)确诊。

1.1.2 排除标准 (1) 合并其他神经、精神疾患;(2) 合并其他会导致肌张力异常的疾病,如帕金森病等;(3) 存在严重内科疾病者;(4) 肘关节合并关节疾患或关节畸形;(5) 病例己入组但存在以下情况者应予排除: 误诊、漏诊。

1.2 仪器设备

采用德国ISOMED2000等速测试系统,包括等速动力装置、计算机、坐椅、检查台及其附件。

1.3 测试方法

1.3.1 MAS、MTS、TSS、CSI的测定 受试者取端坐位,固定躯干及测试的上臂,肩关节外旋30°,前臂处于旋后90°,测试者右手紧握受试者腕关节处(避免测试时受试者手部晃动,影响对屈肘肌痉挛的感受),从尺桡骨远端施加力量,完成被动伸肘关节的活动,进行屈肘肌的MAS、MTS、TSS、CSI检测,测试者事先进行培训,统一采取坐位姿势对患者的屈肘肌群进行测试。为避免测试时个人主观标准或对牵伸过程中的阻力感受不一致,本试验所有MAS、MTS、TSS、CSI检测均由同一测试者完成,测试者与受试者保持充分的沟通并保障患者处于放松状态。

1.3.2 等速的测定-预实验阶段 受试者取端坐位,固定躯干及测试的上臂,将前臂与移动臂固定,轴心对准肱骨外上髁,肩关节外旋30°,前臂处于旋后90°,测试前,让受试者充分熟悉测试过程,并保持放松状态,避免精神紧张,肘关节被动活动范围为屈曲0~110°。首先选择4名痉挛组患者,其中MAS评分2级的男性1例,女性1例,MAS评分3级的男性2例,肢体受累左侧2例,右侧2例,设定5°/s、15°/s、30°/s、60°/s、90°/s、120°/s、150°/s和180°/s进行被动伸展肘关节的等速测试,采集相关数据。预实验结果显示屈肘肌PT及Work随着角速度的增加而增加,120°/s以上时增加不明显,故选择5°/s以保证速度足够慢,痉挛不被诱发,为尽可能快地完成被动牵伸肘关节运动,选择180°/s,以充分诱发痉挛,对对照组及不同痉挛程度组分别测试。

测试前放松,患者经充分沟通理解后,取端坐位,固定躯干及测试的上臂,将前臂与移动臂固定,轴心对准肱骨外上髁,肩关节外旋30°,前臂处于旋后90°位,选择等速测试系统的被动牵伸模式,肘关节被动活动范围为屈曲0~110°。首先以5°/s的角速度进行被动伸展肘关节运动,反复测试6次,测试结束后休息10min。然后调整角速度为180°/s,再进行被动伸展肘关节测试6次。设定保护力矩为30N·m,超过这一数值,机器自动停止,以免造成损伤。记录下等速测试系统的如下数据: 峰力矩(PT)、不同角速度下完成被动伸肘所做的功(Work)。

1.4 测试指标

(1) 采用MAS、MTS的X值,TSS、CSI等对屈肘肌痉挛进行评估。(2) 等速测试指标。PT: 峰力矩,力矩曲线的最高点,单位(N·m)。Work: 不同角速度下完成被动伸肘所做的功,力矩曲线下的面积,单位(J)。Work差值: 180°/s角速度下完成被动伸肘所做的功减去5°/s角速度下完成被动伸肘所做的功,单位(J)。

1.5 统计学处理

应用SPSS20.0软件进行统计学分析,采用Spearman相关分析法,计算PT、180°/s Work,Work差值与MAS、MTS的X值、TSS、CSI的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

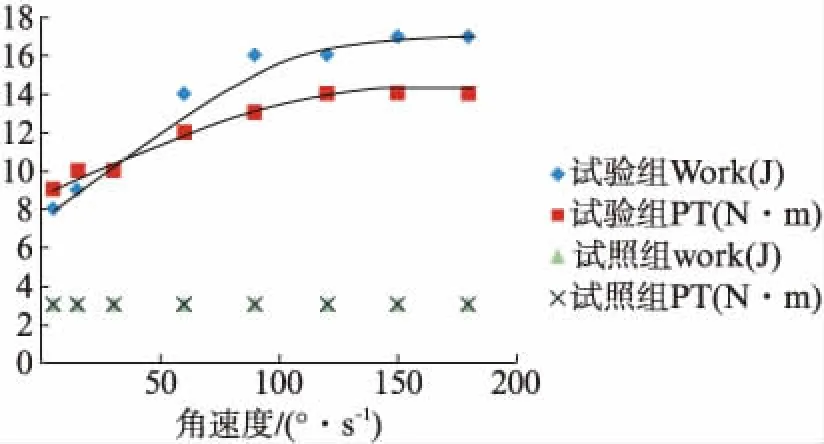

2.1 伸肘角速度与PT、Work的关系

对照组PT及Work随角速度增加,无明显变化(P>0.05),试验组屈肘肌PT及Work随着角速度的增加而增加,120°/s以上时增加不明显,说明正常人群被动牵伸角速度的变化不引起PT及Work的变化,试验组PT及Work随角速度增加而增加是痉挛随着角速度的增加而逐渐释放的过程,达到120°/s角速度时痉挛接近充分释放,见图1。

图1 伸肘角速度与PT、Work的相关分析Fig.1 Correlation Analysis between angular Velocity of Elbow extension and PT, Work

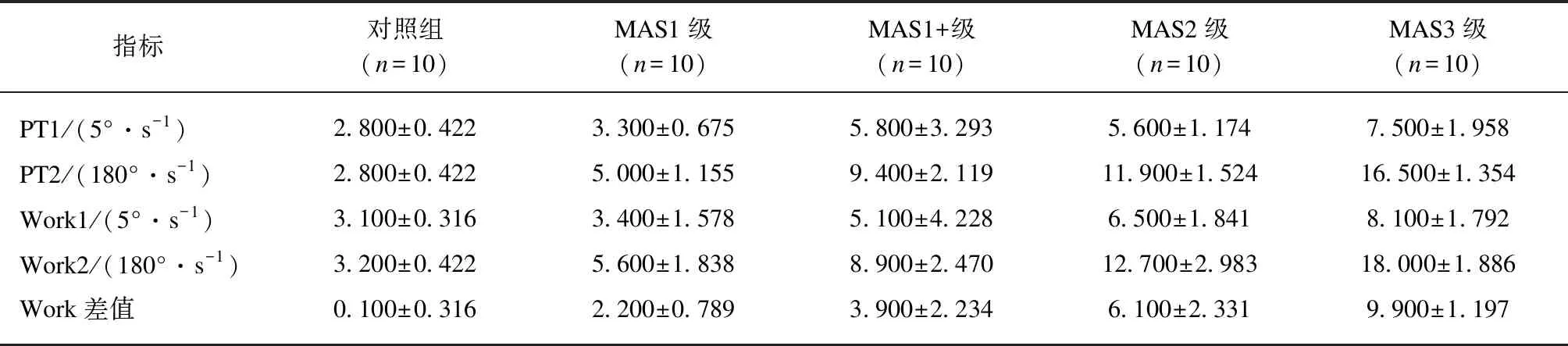

2.2 MAS与PT、Work、Work差值的关系

随着MAS等级的提升,PT、Work及Work差值均增加,呈正相关,见表1。当角速度180°/s时,各等级之间PT、Work及Work差值差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1 不同等级MAS的等速测试指标的比较

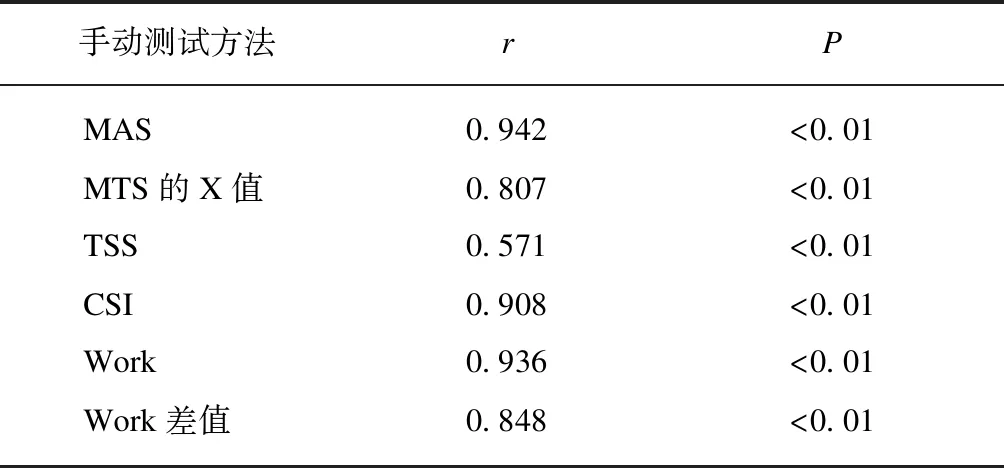

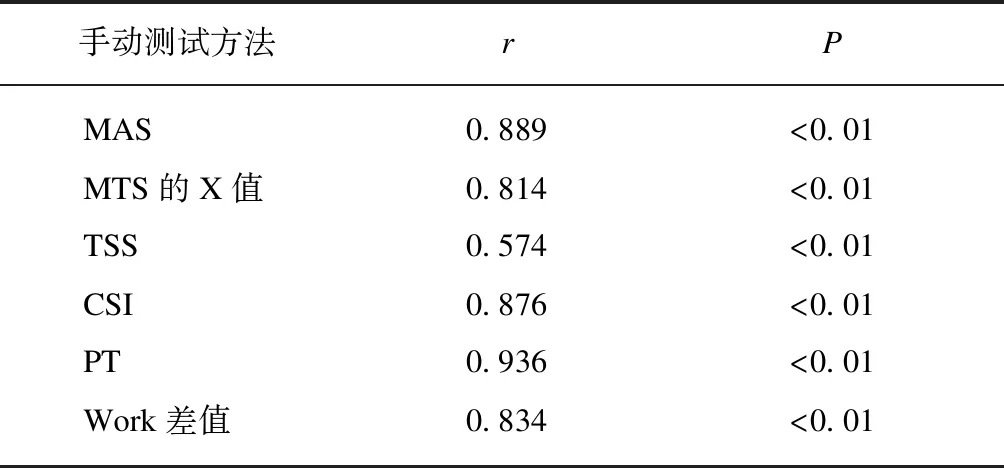

2.3 180°/s PT、Work与各测试指标的相关性

试验组在180°/s角速度下,PT、Work均与MAS、MTS的X值、TSS及CSI评分呈显著相关(P<0.01),见表2、3。

表2 180°/s PT与各测试指标的相关性

表3 180°/s Work与各测试指标的相关性

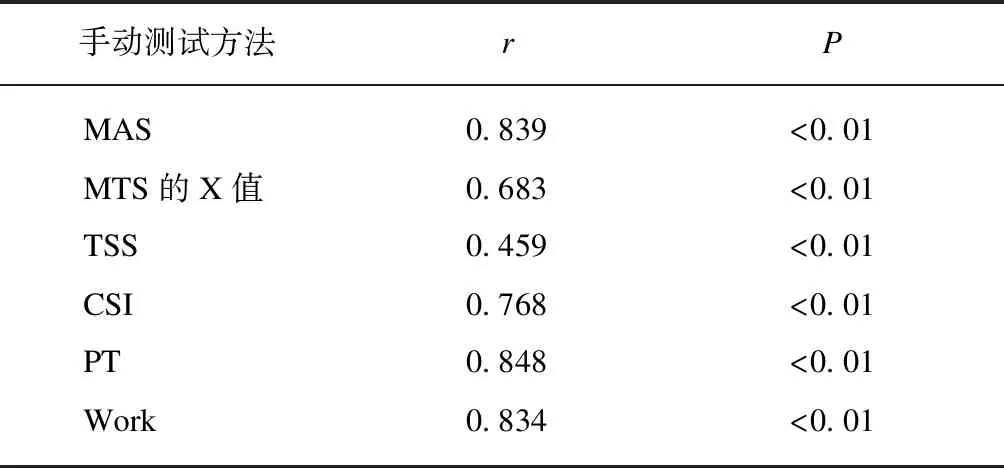

2.4 180°/s Work差值与各测试指标的相关性

试验组在180°/s角速度下,Work差值与MAS、MTS的X值、TSS、CSI显著相关(P<0.01),见表4。从理论上能较好地反映痉挛的定义及其神经学特点,可用该指标进行痉挛的测量。

表4 180°/s Work差值与各测试指标的相关性

3 讨 论

本研究中对照组的PT及Work随角速度的增加,基本无明显变化,而痉挛患者的屈肘肌被动牵伸时PT及Work随着角速度的增加而增大,说明存在痉挛的患者PT及Work的变化主要是痉挛被充分诱发而形成的。屈肘肌PT及Work随着角速度的增加而增加,120°/s以上的角速度被动牵伸运动时增加不明显,这一结论,与邓思宇等[4]在踝痉挛等速测试的研究结论是接近的。8°/s的角速度就可能诱发痉挛,故选择5°/s以保证速度足够慢,痉挛不被诱发;同时,本研究为了实现尽可能快地完成被动牵伸肘关节运动,选择180°/s的角速度,以充分诱发痉挛,获得可靠的数据。本研究方法符合痉挛的定义及其神经学特点,5°/s所测得的Work这一指标可以帮助了解患者骨骼肌肉的顺应性,关节周围软组织(韧带,关节囊等)在被动活动时对关节活动的影响,Work差值则可以帮助评估痉挛的严重程度。

主观评定痉挛最常用的工具是AS/MAS和TS/MTS[5]。国际上有学者认为,引起脑卒中后肌张力升高的不仅是神经因素,还有生物机械因素[6]。痉挛则是快速被动牵伸时所感受到的神经因素。部分学者认为,AS和MAS不能区分被动牵伸时所感受到阻力中的神经因素和非神经因素,不应用于评估痉挛[7],MAS是肌张力量表,在1和1+级的信度较低[8-9]。而MTS具有两种牵伸速度(V1和V3),能较好地反映Lance对痉挛的定义,是肌痉挛量表[10]。也有学者提出MTS比MAS能更准确有效地评定肢体痉挛情况,更能体现痉挛的定义,但其信度研究亦存在不同的意见[11-13]。Ansari等[14]的研究认为,MTS在应用于屈肘肌时的信度是不充分的。Gracies等[15]则认为,MTS应用于脑瘫患儿的肘和踝关节的痉挛时,组内及组间信度良好,但是膝关节的角度差(Y值)则信度不足。在重度脑损伤患者,Mehrholz等[16]发现一些MTS在组内及组间信度比MAS高的证据,但两个量表的组间信度都低于中等水平。脑卒中后早期的肌张力升高以神经性因素也就是痉挛为主,随着病程的进展,非神经因素在其中起着越来越重要的作用,MAS分级中的4级,显然不是用于描述痉挛这一现象,TSS量表应用不同的速度进行被动牵伸,并通过不同速度被动牵伸时感受的抵抗及其所处的角度之间的变化来评估痉挛[17],较好地体现了痉挛的神经学特点。本研究所采用的TSS及CSI中均有阵挛这一评价指标,而上肢屈肘肌在中枢神经损伤后,很少见到阵挛存在,本研究40例痉挛患者,仅有1例存在轻度的痉挛,这一部分在大部分患者中不存在差异性,同时主观测试时,对每位测试者的要求较高,对阻力的大小及出现阻力的角度感受性存在较大的差异,有可能导致评估的不准。

等速测试系统提供了一个可靠的测量方法,具有恒定的牵伸速度,感受阻力矩,并获得定量数据,越来越多的学者应用等速测试系统来评估痉挛及相关等速力量训练等治疗后对痉挛的疗效评估。Abdollahi等[18]用等速测试系统发现偏瘫患者膝关节伸肌和足底屈肌力量与痉挛程度呈负相关关系,并提供了痉挛肌肉力量较弱的证据。Hameau等[19]在股直肌注射肉毒毒素后,发现伸膝峰力矩显著降低,屈膝峰力矩显著增加,被动屈膝时的峰力矩降低,峰值出现角增大,表明注射BoNT-A可减少股直肌痉挛,但也降低股四头肌的力量。Coroian等[20]在一项对慢性脑卒中患者上肢等速力量训练与被动活动的随机对照研究,提示等速力量训练在上肢康复中较被动活动没有表现出明显优势,等速力量训练及被动活动在脑卒中患者的功能恢复均有持续的获益。等速测试系统恒定的被动牵伸速度可以避免主观评定痉挛时被动牵伸速度的不稳定性,以及评定者主观感受阻力的不一致,可以客观地反映每次以恒定速度被动牵伸时所感受到的阻力矩及其所做的功,本试验采用标准化的测试方法,获得客观的量化数据,成为研究量化测试痉挛的良好的技术手段。

痉挛的治疗常用保守治疗,药物治疗及手术治疗,保守性治疗系列石膏或夹板持续牵伸可能对肌张力中的非神经因素效果较好,重度而持续的肌张力增高可能并发关节挛缩,可能需要手术介入。Dvila等[21]系统阐述了挛缩的的发生机制,热疗、肌筋膜软组织动员、关节动员、肌肉能量技术、被动运动范围、主动运动范围、广泛应用矫正夹板和加强运动等保守治疗改善肘关节挛缩的效果,关节松解术的效果可能需要矫正夹板长达6个月的时间来获得。Moon等[22]应用60°/s、180°/s和240°/s的角速度分析体外冲击波疗法对腓肠肌痉挛的治疗作用。而药物治疗如巴氯芬,肉毒毒素注射可能对神经性因素更为立竿见影。如Chu等[23]发现抗痉挛药物可以有效减少牵张反射。不同的脑卒中患者,痉挛所起的作用不同,而同一位患者,随着病程的进展,持续的痉挛状态也会进一步导致骨骼肌肉的变化,出现非神经因素的肌张力异常升高,甚至导致挛缩的出现,这部分患者治疗策略的选择就有赖于本研究准确的判断痉挛在肌张力中的参与程度,以选择不同的治疗组合。可以应用Work差值这一指标,判断痉挛的严重程度,结合5°/s时的Work,帮助选择适宜的治疗方法,以及对后续疗效的评估提供重要的参考依据。作为准确评估痉挛的一种新的量化指标,可用于研究痉挛在脑卒中患者不同时期的肌张力升高中所起的作用,了解痉挛在整个疾病过程中的演变,以及不同的治疗方案如牵伸训练、口服药物治疗以及局部肉毒毒素注射对痉挛的影响,评定不同的治疗方法对肌张力中不同因素的效果差异,结合不同的治疗方法,针对患者不同因素导致的痉挛对肢体功能的影响,采取不同的治疗策略,并结合相关参数评估治疗效果提供了参考依据。

鉴于目前仍无准确评定痉挛严重程度的金标准,本研究采用的Work差值这一指标从理论上符合痉挛的定义及其神经学特征,并通过和目前主要的主观评定痉挛量表进行相关性的测试,论证了Work差值这一指标量化测试痉挛的可行性,但仍具有一定的局限性,后续的研究中可以与更多的一些客观评定方法进行比较,同时加入更多的测试部位,以获得证据支持本结论,从而更加准确地评定痉挛,找到更好的控制痉挛的手段。